Роль монет и монетизации в экономике древнего Рима (ч. 37)

all_collector — 14.04.2025

all_collector — 14.04.2025

Восточные города заслуживают похвалы за два достижения, которые часто упускают из виду. Во-первых, они обеспечили достаточные поставки бронзовой валюты без какого-либо центрального руководства, на удивление хорошо реагируя на спрос на все большее количество бронзовых монет с середины второго века. Императорское правительство, так долго освобожденное от поставок бронзовой валюты на Восток, позже оказалось неспособным справиться с аналогичной задачей после того, как гражданские монетные дворы приостановили работу в 260-х и 270-х годах. Во втором веке н. э. греческие города также осуществили с минимальными трудностями переход от бронзовой валюты, основанной на оболе и халке, к валюте, основанной на ассарионе, эллинизированной версии римского асса. Непреднамеренно города подготовили путь для создания единой валюты Диоклетианом (284-305).

Нет надежных способов подсчитать объем гражданских монет, выпущенных в каждом правлении; лучшим показателем их важности является общее количество монетных дворов, выпускавших монеты в каждом правлении. Во время мира Августа почти 150 греческих городов и римских колоний чеканили собственные бронзовые монеты, но темп замедлился, затем упал и выровнялся в поколении после Августа. Количество работающих монетных дворов достигло уровня Августа в правление Нерона (54-68), а затем неуклонно росло, пока не достигло пика в правление Септимия Севера (193-211), когда почти 375 городов и лиг чеканили собственные деньги. Этот максимум упал примерно на 15-20 процентов во время правления Каракаллы (211-17), а позже активность колебалась между меньшими подъемами и спадами до резкого краха 260-х годов.

Условия различались от города к городу и от региона к региону. Даже в провинции Азия, где располагалось наибольшее количество органов чеканки монет в римском мире, объем чеканки гражданских монет резко различался в каждом регионе. Города, выпускавшие монеты, были сосредоточены в западных регионах, которые были эллинизированы во время римского мира, особенно в восточной Мизии, Фригии, Лидии и Карии. Пять великих городов Анатолия, Эфес, Смирна, Пергам, Никомедия и Никея к 160-м годам стали домами для граверов и чеканщиков, которые производили огромные запасы бронзовой валюты, которая обслуживала региональные потребности. Гражданские монетные дворы были более редкими в анатолийском сердце Галатии и Каппадокии - ландшафте, где доминировали деревни и племенные группы. По общему признанию, подсчет числа чеканивших органов дает лишь представление об общем объеме производства, но это в значительной степени согласуется с другими свидетельствами, предполагающими последовательные всплески чеканки бронзовых монет в период 70-235 гг.

Увеличение числа гражданских монетных дворов имело ряд причин. Продолжение римского мира привело к оживлению экономической жизни, что подстегнуло спрос на большее количество монет. Легаты Флавиев и Траяна, когда они построили стратегические дороги, связывающие Босфор с Верхним Евфратом, побудили города в Галатии, Ликаонии и Каппадокии чеканить aes; то же самое было верно для Нижних Балкан, Южного Леванта и Месопотамии в конце второго и начале третьего веков. Поскольку императоры отправлялись в походы против парфянских или персидских врагов, римские войска, прибывавшие из Европы, выбрасывали денарии на восточные рынки, увеличивая спрос на мелочь. Визиты императоров, таких как Адриан с его большой свитой, также стимулировали потребность в бронзовых монетах. С эпохи Флавиев до эпохи Северов города переживали бум общественного строительства, и аристократы спонсировали фестивали, делая все более щедрые дары зерном и монетами. Большие бронзовые монеты, часто в шесть или восемь ассариев, чеканились для раздачи толпе на больших праздниках. Например, Иераполь, культовый центр Фригийского Аполлона, отчеканил один большой выпуск в 221 году специально для празднований Актии-Пифии.

Сравнение выпусков таких городов Смирна и Стратоникея подтверждает основные тенденции производства. Смирна, с населением в четверть миллиона человек, производила множество бронзовых монет на протяжении более трех столетий. Выпуск неуклонно рос в последние десятилетия первого века и, после резкого падения, снова в начале второго века. С середины второго века он резко возрос до пика в начале века Севера, а затем упал до уровня середины второго века. В отличие от общей картины, производство резко возросло в инфляционную эпоху после Севера (235-60). Стратоникея в западной Карии, с населением менее одной десятой населения Смирны, чеканила монеты с перерывами и гораздо скромнее до конца эпохи Антонинов, когда выпуск внезапно подскочил до рекордного максимума в 198-209 годах, когда для празднеств были заказаны монеты в восемь и шесть ассариев. После этого производство упало. Модель чеканки Стратоникеи была повторена на десятках меньших городов, которые отчеканили большую часть их монет в начале эпохи Северов.

Поскольку все больше городов заказывали бронзовые монеты, во время большого всплеска чеканки в период между правлениями Марка Аврелия (161-80) и Галлиена (260-68), граверы и чеканщики организовались в мастерские в большинстве городов, чеканили монеты по запросу или отправляли штемпели более отдаленным клиентам. К 160-м годам четыре основные мастерские массово производили большую часть гражданской бронзовой валюты в западной Малой Азии, хотя появилось несколько более мелких предприятий, чтобы удовлетворить высокий спрос в начале эпохи Северов. Аверсные штемпели, которые пережили реверсные, часто использовались в сочетании со многими реверсными штемпелями для чеканки монет для двух или более городов. Этот прием был принят, потому что определенный дизайн — портрет члена императорской семьи или персонификация — соответствовал определенному номиналу. Таким образом, граверы в Смирне использовали один аверсный штемпель для чеканки двухассариевых монет для шести различных городов в конце 240-х и 250-х годах.

Гражданские аеs, часто чеканившиеся спорадически и в относительно небольшом количестве, удовлетворяли ежедневные потребности, поскольку они долгое время циркулировали в ограниченном радиусе от места своего происхождения. Иногда торговцы, занимавшиеся дальней торговлей, или римские солдаты вывозили городские монеты далеко от своих обычных мест, но эта утечка имела минимальное влияние на запас валюты региона, и экспортируемые монеты неизменно находили хорошее применение. Ветераны парфянской войны Траяна возвращались в свои лагеря на Дунае с монетами азиатских Таб в своих кошельках, а другие ветераны восточных войн в 240-х годах приобрели дупондии и ассы Виминациума, центра среднего Дуная, которые они использовали на своих базах в Паннонии. Пелопоннесцы, служившие в экспедиции Каракаллы 215-17 гг., потратили на рынках Киликии, Кипра и Сирии свои родные монеты, которые принимались, чтобы компенсировать дефицит, вызванный закрытием антиохийского монетного двора Септимием Севером. Другие солдаты и подрядчики армии Каракаллы привезли так много понтийских aes в Дура-Европос, что монеты все еще составляли большинство бронзовых монет в кладах, скрытых как раз перед тем, как форт пал от армий Шапура несколько позже.

Города, в отличие от имперского правительства, часто перепроверяли изношенные aes путем надчеканки, что было более экономично, чем перечеканка. Города применили более 800 надчеканок, найденных на местных aes. Примерно 100 надчеканок являются числовыми значениями, примененными во время инфляции 260-х годов. Остальные датируются до инфляционной спирали (30 г. до н. э. - 260 г. н. э.), но лишь немногие из них обозначают числовое значение. Из 700 нецифровых надчеканок, более 500 (по консервативному подсчету) обозначают императора, либо его имя, либо портрет (imago), либо город, указанный культовыми эмблемами или сокращениями его этнических легенд. Шесть лиг и более 200 городов (из которых почти две трети от общего числа расположены в Анатолии) использовали эти 500 надчеканок по разным причинам. Прусий и Гипий надчеканивали старые монеты портретом каждого нового императора в знак лояльности; Стратоникея проштамповала восьми- и шестиассарийные номиналы именем Гекаты и головой Ромы для раздачи на праздниках.

К началу второго века города начали пополнять денежный запас, который быстро изнашивался. Значительная часть бронзовой валюты состояла из истертых оболов и халков, отчеканенных в конце второго и первом веке до н. э., так что менялы часто требовали новые монеты или уценивали изношенные. Продавцы и покупатели иногда вступали в сговор, чтобы скупить бронзовые монеты и организовать частный обмен между собой. В Пергаме отцы города обратились к императору Адриану с просьбой вынести постановление против этой практики, но большинство городов перечеканили свои монеты как лучшую защиту от таких злоупотреблений. Во втором веке многие города изменили свой основной номинал с обола на ассарий. В 30 году до н. э. немногие гражданские бронзовые номиналы, за исключением колоний, имели римские аналоги. В то время как денарий считался только по своей четверти, сестерцию, драхма делилась на два различных набора дробей, основанных на ее шестой части, оболе, и восьмой части обола, халке (1/48 драхмы). Поскольку местная драхма обменивалась на денарий в зависимости от ее веса и пробы, обменные курсы между денарием и бронзовыми оболами или халками колебались в широких пределах.

Везде, где ходила аттическая драхма, денарий обменивался на 6 бронзовых оболов. В Фессалии или Азии драхма была легче на 25 процентов, так что 8 оболов шли за денарий, что соответствовало общему курсу 1 обол за каждые 2 римских асса или ассария. Азиатские города, когда они приняли ассарий, чеканили монеты, кратные ассарию, в соответствии с двенадцатеричным исчислением. Родос, вплоть до правления Траяна (98-117), чеканил тяжелые бронзовые дидрахмы (23-26 г и 36 мм) с лучистой головой Гелиоса, которые проходили как половины азиатского кистофора. Эти бронзовые дидрахмы вдохновили исчисление родосской серебряной драхмы в 10 ассов, так что 3 обола обменивались на каждые 5 ассариев. Поэтому города на юго-западном и южном анатолийском побережье, такие как Аспенд и Сиде, позже чеканили монеты, кратные пяти и десяти ассариям.

Греческие города сохранили обол и халк как монеты и как единицы расчета, а римские власти принимали их монеты в качестве законного платежного средства. В начале первого века мессенцы платили свои земельные налоги бронзовыми оболами, а фессалийцы выплачивали оболы и халки за сборы, взимаемые за освобождение рабов. Многие города, особенно привилегированные свободные города, такие как Спарта или карийские города Стратоникея и Табы, долго чеканили оболы и халки с традиционными гражданскими дизайнами, вводя новые номиналы, такие как триоболы и диоболы. Следовательно, в городах Востока имело хождение ошеломляющее множество местных и римских бронзовых номиналов. Валюта Антиохии, столицы Сирии и третьего города империи, олицетворяла это разнообразие. Город выпускал дупондии и ассы в римском стиле с буквами SC, а также оболы и халки с изображением городских этнических и покровительственных божеств. Диоболы и оболы были приблизительно размером с провинциальные дупондии и ассы, но халки не имели удобной связи с римскими семисами или квадрансами. В коммерческом мире, изображенном Евангелиями и талмудическими раввинами, презираемый меняла в одиночку отслеживал бесконечные разновидности обола и иссара (арамейское название асса), поскольку иссар мог обмениваться в количествах 16, 24 или 30 на один денарий.

|

|

</> |

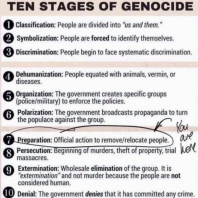

"Геноцид понад усе". Зачем создаются синтетические идентичности

"Геноцид понад усе". Зачем создаются синтетические идентичности  Трамп говорит красиво, хоть и не всю правду

Трамп говорит красиво, хоть и не всю правду  Прохлада

Прохлада  Филе утиное с кашей гречневой

Филе утиное с кашей гречневой  ****

****  Жара

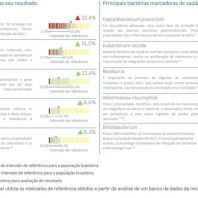

Жара  Постспайковый синдром (ПСС): простое решение, приводящее к положительным

Постспайковый синдром (ПСС): простое решение, приводящее к положительным  После небольшого перерыва Мосвинтаж вернулся во двор Музея Москвы

После небольшого перерыва Мосвинтаж вернулся во двор Музея Москвы