Конец эпохи "силовиков"

anlazz — 06.12.2021

Наверное, ни для кого не является секретом то, что в «классическом»

классовом обществе властные функции очень тесно связаны с

«силовыми». Настолько тесно, что очень часто просто невозможно

отделить, где кончается возможность творить насилие – и начинается

управление обществом. Впрочем, если честно, то говорить об

управлении в подавляющем числе случаев «классической власти» можно

только условно: разумеется, цари, короли, бароны и графы прошлого

постоянно декларировали свою способность к подобной возможности –

но в реальности управляли плохо и мало. Предпочитая заниматься тем,

чем, собственно, «силовики» и должны заниматься по определению –

насилием.

anlazz — 06.12.2021

Наверное, ни для кого не является секретом то, что в «классическом»

классовом обществе властные функции очень тесно связаны с

«силовыми». Настолько тесно, что очень часто просто невозможно

отделить, где кончается возможность творить насилие – и начинается

управление обществом. Впрочем, если честно, то говорить об

управлении в подавляющем числе случаев «классической власти» можно

только условно: разумеется, цари, короли, бароны и графы прошлого

постоянно декларировали свою способность к подобной возможности –

но в реальности управляли плохо и мало. Предпочитая заниматься тем,

чем, собственно, «силовики» и должны заниматься по определению –

насилием.Разумеется, это насилие периодически направлялось на других «силовиков» - других царей, королей, баронов, графов и т.д. – которые выступали конкурентами в плане нахождения на иерархическом уровне. Это называется войной – внешней или внутренней, не важно – и в течение тысяч лет было самым уважаемым и почетным занятием человечества. (Да, именно так: из всех присущих человеку видов деятельности – включая и те, без которых жизнь человека была бы невозможна, вроде сельского хозяйства, ремесла или строительства – на вершину ценностей было поднято самое деструктивное. А именно: убийство себе подобных.) Но гораздо чаще насилие применялось к тем, кого было принято именовать «народом» или «простонародьем». (Чернью, подлыми людьми и т.д.)

То есть, к тем, кто, собственно, и обеспечивал существование властителей – но при этом был ограничен в «насильственных» возможностях. (Проще говоря, не мог противостоять власти по причине худшей вооруженности и подготовленности.) Точнее сказать, именно благодаря указанному «ограничению» и было возможным наличие самих властных механизмов – т.е., власть была властью только потому, что могла заставлять своих подданных подчиняться себе силой. Скажем, отдавать часть произведенного прибавочного продукта, выполнять «общественно-важные» - т.е., важные властителям – работы и даже… участвовать в войнах, устраиваемых «высшими». (В роли «пушечного мяса», разумеется.)

При этом, собственно, производством указанного выше прибавочного продукта властители, практически, не занимались и не интересовались. В том смысле, что это самое производство почти полностью ограничивалось индивидуальным крестьянским или ремесленным хозяйством – а значит, им же ограничивалась и необходимость управления. Поэтому князь или король мог не волноваться о том, как будет совершена уборка пшеницы или сколько сапог пошьют в его владениях: это все происходило «автоматически». Единственное, с чем власть боролась – это с другими претендентами на «изъятие прибавочного продукта. (См. выше про войну.)Можно даже сказать, что «высшая власть» существовала в условиях присваивающей – а не производящей – экономики. Только вместо присваивания «даров природы» присваивалось созданное народом.

Именно поэтому «качество управленческих решений» могло быть околонулевым: все ошибки компенсировались за счет народных масс. (Например, если князь был настолько тупым, что проигрывал войну, от он мог всегда откупиться от врага за счет увеличения поборов с народа. Более того: если его неспособность к военному делу доходила до попадания в плен, то всегда можно было надеяться на выкуп – так же не за счет «внутренних резервов» княжеской семьи.) А значит, господа могли практически всю жизнь заниматься всем, чем угодно: охотой, пирами и балами, устройством интриг при дворе, военными действиями и даже оккультными практиками – но только не своей «прямой обязанностью» в виде управленческой деятельности.

Таковыми были века «господства силовиков», охватывающие человеческую историю с древности – со времен первых восточных деспотий – до, практически, «вчерашних времен». И ставшие для нашей культуры олицетворением «нормального мироустройства». (Что, собственно, и отражено в бесчисленном количестве «культурных памятников» - книг, картин, скульптур, пьес и т.д., а так же «наглухо инсталлировано» в общественное сознание.) Однако уже к середине позапрошлого столетия ситуация начала меняться. Точнее, она начала меняться где-то лет на сто пораньше, но до времен Великой Французской Революции сама мысль о том, что во главе государства может находиться кто-либо, кроме монарха («Великого воина»), выглядела абсурдной. Однако и указанная Революция тут не смогла чего-то сильно поменять: скорая коронация Наполеона показала, что общество еще не понимает, как может быть какая-либо власть, за исключением военной.

Тем не менее, развитие производства – перешедшего за «границу» индивидуальных крестьянских или ремесленных хозяйств – потребовало значительного увеличения количества «управленческого труда» в обществе. Поэтому до бесконечности «длить» прежнее состояние, в котором – как было сказано выше – «господа» только пользовались своим положением, почти ничего не давая взамен, оказалось невозможным. Что привело к многочисленным попыткам сменить «тип власти» - начиная с отказа от монархии, которая с середины XIX века начинает постепенно сменяться республикой. (Этот процесс занял более ста лет, и завершился лишь ко второй половине века ХХ. И то не до конца.) И заканчивая ростом понимания того, что – помимо «силовых талантов» - правитель должен еще как-то разбираться в экономике.

И это было только началом. Поскольку после Первой Мировой войны к экономике прибавилась еще и «социальная политика», и развитие образования и здравоохранения и даже санитарно-эпидемиологические дела. В том смысле, что прежнее отношение к народу, как к «бездонной бочке», из которой можно до бесконечности черпать ресурсы (финансовые, трудовые, военные) оказалось больше невозможным. Поскольку, во-первых, усложнение труда привело к тому, что стоимость «человеческой единицы» стала отличной от нуля. (Работника надо было обучить, затратив на это средства. А значит, допустить его смерть – например, от голода или болезней, как это часто происходило при «старом порядке», а так же убийство на войне – стало гораздо сложнее.) А, во-вторых, само воспроизводство «человеческих ресурсов» в условиях усложненного общества стало намного более затруднительным.

В том смысле, что это крестьяне могли плодиться, как кролики – и так же, как кролики, могли легко вымирать. (Оставляя при этом наиболее приспособленных «особей» наиболее «приспособленного» возраста – 20-40 лет.) Человек же образованный и осознающий свою ценность, а так же ценность своих детей, делал это гораздо менее охотно. Поэтому уже в начале XX века рождаемость в развитых странах упала до 2-3 человек на семью, что поставило перед социумом вопрос о необходимости стимулирования данного явления. (Иначе говоря, стали нужны пособия, соответствующая медицина, детские учреждения – в противном случае будущих работников или солдат просто не стало бы.)

В такой ситуации прежнее, «силовое», солдафонское – а точнее, «присваивающее» - отношение ко всему, за исключением военных и полицейских действий, оказалось недопустимым. Закончилось время, в котором господствовала максима: «сила есть – ума не надо», в котором «сильные» могли позволить себе все, а основная масса – ничего. Время, в котором вопрос об адекватности «господина» выглядел абсурдом: это холопам надо было стараться заслужить его признание, а не наоборот. (А царь, вообще, «устанавливался» над обществом «высшими силами» - и обсуждение его адекватности выступало ересью.) Однако прямо признать, что закончилось не просто «время монархий» или «время лендлордов» - но целая человеческая эпоха, включавшая в себя множество «цивилизаций» и несколько типов общественного мироустройства – человечество, разумеется, не могло. Поскольку подобное признание оказывалось бы слишком противоречащим всему «мировому опыту, накопленному за столетия».

Поэтому оно неоднократно пыталось «отыграть назад», к системам, адекватным для «слабого производства». Самый известный пример подобного – это, разумеется, фашизм. Т.е., сознательная деградация общественного устройства, устроенная правящими классами («террористическая диктатура самого финансового капитала»). Но этот же пример показал и бесполезность данной идеи: фашистские диктатуры с треском проиграли, причем особенно катастрофичным оказался для них проигрыш СССР. Стране, в которой идея «смены типа власти» по отношению к «мировой норме» была реализована наиболее радикально. (Т.е., в столкновении «возвращения к традиции» и «отказа от традиции», победил второй путь.)

Именно поэтому после фашистского провала концепция «несилового государства» - или «государства всеобщего благосостояния» - стала практически общепринятой. Тем не менее, даже это не смогло перевесить тот колоссальный груз «мирового опыта, накопленного веками», и закрепленного в мировой же культуре. В том смысле, что идея возвращения к «силовому государству», все равно, оставалась привлекательной – и постоянно воздействовала на социальное устройство. («Правый путь».) Остается она популярной и сейчас. Точнее, именно сейчас – когда провал 1930-1940 годов позабылся – «правый путь» выглядит основным.

Однако см. выше то, что было сказано про «сложное производство». Поэтому и этот «правый поворот», ИМХО, закончится так же, как прошлый. И основной тренд «эволюции власти» - от идеи «чистых насильников-потребителей» к идее управления социумом во благо всех его членов – продолжится. Пускай даже его результаты окажутся крайне необычными для тех, кто вырос на «опыте и традициях тысячелетий».

Но об этом будет сказано уже отдельно…

|

|

</> |

На что обращать внимание при остеклении балкона?

На что обращать внимание при остеклении балкона?  "Безумцы", "Утреннее шоу" и вопросы профориентации

"Безумцы", "Утреннее шоу" и вопросы профориентации  С первым лучом солнца пришлось в ЖЖ умножить на ноль черную порнуху "Хроники

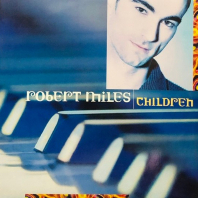

С первым лучом солнца пришлось в ЖЖ умножить на ноль черную порнуху "Хроники  Дети

Дети  дэблоиды

дэблоиды  Десятидюймовый "Нахимов"

Десятидюймовый "Нахимов"  Храм Петра и Павла у Яузских ворот

Храм Петра и Павла у Яузских ворот  Птицы осенью

Птицы осенью