«Ничего не видать, я пробовал тоже»

ukila_nepis — 31.01.2024

ukila_nepis — 31.01.2024

κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητής ἐστιν καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ πρότερον οἷός τε ποιεῖν πρὶν ἂν ἔνθεός τε γένηται καὶ ἔκφρων καὶ ὁ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ: ἕως δ᾽ ἂν τουτὶ ἔχῃ τὸ κτῆμα, ἀδύνατος πᾶς ποιεῖν ἄνθρωπός ἐστιν καὶ χρησμῳδεῖν.

— Plat. Ion 534b

...лёгкое ведь это диво — поэт, и крылатое, и священное... (ну и так далее, древлегреч.)

Любопытно, конечно, что неведомый русский читатель (или то была читательница?), написавший (...вшая?) в конце 30-х годов «почерком стремительным и чистым, без единой лишней линии» на полях моего экземпляра «Приглашения на казнь», что я украл в лавке гальберштадского старика-старьёвщика из Изумрудного города, следующее замечание-негодование:

«Это не литература, а наглое глумленіе надъ читателемъ или бредъ сумасшедшаго» —

любопытно, vous dis-je, что у неведомой читательницы (да, пусть будет читательница!) терпение сдало и чувства пролились как раз на той странице (странице двадцать-три), когда Сирин, дотоле словно бы не находивший нужного дыхания, поочерёдно сбивавшийся то на Диккенса, то на Гоголя, то на Евгения Львовича Шварца вообще... («Рядом — корявыми детскими буквами: »Писателей буду штрафовать« — и подпись: директор тюрьмы»), дотоле ещё неровно кладя мазки и пласты периодов (живые пассажи перемежая с вялыми, вымученными), обрёл, как мне показалось, привычную уверенность и высказался наконец хорошо, по-сирински мускулисто и метко:

«Но, конечно, ничего не было видно, — только жаркое небо в тонко зачёсанных сединах, оставшихся от облаков, не вынесших синевы».

Курьёзный момент, да. Но я, собственно, не об этом. Интересно другое. Интересно то, какими словами он кончает приглянувшийся нам абзац (выдержанный на высоком, поджаром уровне напряжения; не абзац, почитай, а — скакун арабских кровей!). Герой встал на стол, потом на стул, потом на цыпочки, потянулся — но ничего, кроме [ничего не значащего] неба, не увидел: слишком мало́ было окошко, слишком толста стена:

Цинциннат едва мог дотянуться до решётки, за которой покато поднимался туннель окошка с другой решёткой в конце и световым повторением ея на облупившейся стенке каменной пади. Там, сбоку, тем же чистым презрительным почерком, как одна из полустёртых фраз, читанных давеча, было написано: «Ничего не видать, я пробовал тоже».

Так вот. Если вы думаете, что этот абзац (или вся книга) — о «тоталитаризме». Или там — «антиутопия». Или ещё что в том же духе. То вы. Глубоко. Заблуждаетесь.

Вернее — вы не заблуждаетесь и не глубоко. Вы просто покорно плывёте по течению чужих слов и чужих мыслей. Всего того, что кто-то (не очень умный кто-то и не очень проницательный) уже высказал — и вам велел точно так же высказываться. Заёмными словами-пустышками.

А ведь один из неведомых узников-предшественников буквально сию секунду предупреждал Цинцинната:

«Обратите внимание, что когда они с вами говорят — » — дальше, увы, было стёрто.

Стёрто? Ну, не беда, что стёрто. Sapienti sat. Разумному достаточно. Можем продолжить фразу:

«Обратите внимание, что когда они с вами говорят, они используют уже использованные, изжёванные, recycled слова; такие слова, которыя никогда не окончатся на ижицу, с удивительными последствиями. О нет! Их слова не подарят вам перо от райской птицы... (см. поход Сирина вместе с Николаем Раевским на Пушкинскую выставку в Пражский музей 8 апреля 1932 года, где он увидел её — эту »изумительную птицу« Pteridophora alberti... Вероятно, и Цинциннат увидел её в том же »пыльном маленьком музее, на Втором Бульваре«, где были собраны редкия, прекрасныя вещи — неслучайно же он потом Пушкина в бекеше принялся мастерить для школьниц с голыми коленками!... однако закроем скобку и продолжим). Их слова никогда не вдохновят вас на то, чтобы вам тоже обратиться райскою птицею, обронить на землю своё искрящееся густо-индиговое перо! Их слова мертвы и банальны. И таковы их мысли — мертвечина, серая зона смерти. Они вас оскопляют этими словами. Не слушайте их! Не слушайте, не слушайте, не слушайте! Будьте райскими птицами! Пойте своими голосами, незаёмными!»

Вот к чему призываю я вас, друзья!

Так что же значит эта фраза, начертанная на каменной кладке городской тюрьмы — «Ничего не видать, я пробовал тоже» — с точки зрения существа (по Платону) — «κοῦφον καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν»?

Думается мне, о мои легкокрылые дружинники, что Сирин (облачившись, помним, Цинциннатом) продолжает и здесь свой немолчный разговор с самим собою: А может, там что-то есть? Там, за чертою смерти?

Директор тюрьмы (как мы с вами недавно выяснили) — и есть та самая смерть. Которая грозится его (Сирина, «писателя» то бишь) о ш т р а ф о в а т ь. И вот Сирин всё равно наперекор ей — притворяясь, будто и не замечает её, ни в грош не ставит её — пытается дознаться: так что же там, что же там, за пределами моей жизни-тюрьмы?..

Стоп!.. Здесь должно сделать кое-какое пояснение. Почему вдруг тюрьма? Разве мир — тюрьма? Этот прекрасный, красочный, благоуханный, такой разнообразный мир — Божье творение — единственный мир, который является источником наших художественных образов, наших мусикийских неистовств — ужель он узилище, каменный мешок?!

Правильно, дружинники! Для нас, для людей, не оторвавшихся ещё от континента человечности, этот мир — Божье творенье — дан нам в радость и в со-творчество Богу. Но таков ли он для Сирина?

Вспомним — ведь буквально только что:

То, что не названо, — не существует. К сожалению, всё было названо.

«Бытие безымянное, существенность беспредметная...» — прочёл Цинциннат на стене там, где дверь, отпахиваясь, прикрывала стену.

Так гласит Евангелие от Сирина. Мир — призрак, иллюзия, злая иллюзия манихейцев, катаров и прочих солипсистов. Сирин — солипсист. Ничего не существует за пределами фантасмов его разума; подлинного бытия тоже для него нет, ибо оно творилось Источником всякого бытия через Его Слово (понимай: Его Имя, смотри зачин Евангелия от Иоанна), а Сирину мило бытие безыменное или такое, где чорт знает что творится, где слово вдруг на ижицу кончится и никто ничего не понимает, настоящее Вавилонское столпотворение или даже светопреставление, Федорино горе из детской страшилки Чуковского.

Вот поэтому солипсисту Сирину подлинное бытие и не угодно! Он переворачивает всё вверх дном и идёт куда дальше Принца Датского; для того Дания — тюрьма, а для Сирина Божий мир — тюрьма, в которой томится душа архи-особенного существа (того самого Сирина-Цинцинната, упивающегося своей «особостью»: «Он был лёгок и ловок, но с ним не любили играть» — о! сколько спесивого кокетства, сколько чванливого самолюбования чуть не за каждою фразою!) — как видим, это всё чистейшей воды неоплатонизм манихейского толка и художническое богоборчество, подзуживаемое дьявольскою гордыней (художника устраивает только тот мир, который он сам придумал — в пику Богу с его творением).

Итак, мир — узилище. Богоборчество, спесь и гордыня, желание на место Божьего творения поставить своё собственное сочинение, по своему вкусу и своей мере вычерченное... Но при этом извечное архи-человеческое вопрошание остаётся: «Так как же быть мне, Господи? Что там, за смертью? Есть ли мне упование? Вот умру — и неужели дымом изойду, ничего не останется и ничего не будет, словно и не жил на свете?»

Да, вечное вопрошание. Из поколения в поколение человецы задают себе этот вопрос: «Что же там? Эх, дотянуться бы!.. Эх, заглянуть бы!.. увидать!..»

Но ответа нет.

«Ничего не видать, я пробовал тоже».

На что обращать внимание при остеклении балкона?

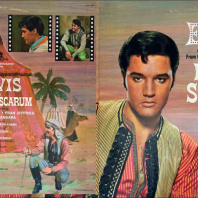

На что обращать внимание при остеклении балкона?  60 лет альбому Элвиса Пресли "Harum Scarum"

60 лет альбому Элвиса Пресли "Harum Scarum"  Ситуация следующая...

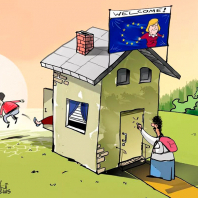

Ситуация следующая...  "Лёд тронулся": США депортируют украинских беженцев, а Германия и Польша

"Лёд тронулся": США депортируют украинских беженцев, а Германия и Польша  Военный парад в Баку. Часть 1

Военный парад в Баку. Часть 1  Скоро юбилей Омска-миллионника

Скоро юбилей Омска-миллионника  И, снова, день рождения!

И, снова, день рождения!  Сказ об одном царедворце

Сказ об одном царедворце  Русским нельзя улыбаться

Русским нельзя улыбаться