Как запад стал богатым. Часть 1

new_rabochy — 07.04.2025

new_rabochy — 07.04.2025

В свете последних событий (подъём Трампом пошлин), полезно разобраться, как и почему запад стал богатым. Произошло это вовсе не благодаря «титанам расправившим плечи», а благодаря сочетанию определённых исторических обстоятельств и в первую очередь исключительно дорогому труду работников Англии 18 и США 19 века. Если бы труд в этих странах был дешёвым, то трудосберегающие технологии были бы невыгодны и никакой промышленной революции вовсе бы не произошло.

Разобраться в данном вопросе нам помогут книги Роберта Аллена «Глобальная экономическая история. Очень краткое введение», Джека Голдстоуна «Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории» и Олега Григорьева «Эпоха роста». Тема большая, поэтому я разделю её изложение на несколько частей. Курсивом будут отмечены прямые цитаты, а мои дополнения будут без курсива.

Начну с цитирования Григорьева:

Промышленная революция — это, прежде всего, резкий скачок в уровне разделения труда. Никакие традиционные институты, в которых до этого осуществлялось разделение труда: племя, рабовладельческое или феодальное хозяйство — обеспечить его не могли. Значит, речь идет о массовом появлении таких новых институтов, как фирма. Собственно, с описания фирмы Адам Смит и начинает свою книгу про богатство народов.

Тут стоит пояснить, что такое с точки зрения Григорьева фирма. Согласно его книге — «фирма создается в результате акта технологического разделения труда с целью интенсификации использования редких ресурсов.<...>Разделение труда позволяет заместить редкие ресурсы менее редкими».

Что тут имеется ввиду на практике? Всякий производственный процесс делится на отдельные операции. Некоторые из этих операций являются сложными и требуют, чтобы выполняющий их человек обладал особыми знаниями и умениями. Разделив сложную операцию на несколько простых операций можно заменить работника с редкой и дорогостоящей квалификацией менее квалифицированным и более дешёвым работником. При этом ещё и вырастет производительность труда на одного участника производственного процесса. Так разделение труда позволяет сэкономить на редком ресурсе и увеличить производительность. Кроме того, разделение производственного процесса на простые операции резко упрощает задачу его механизации.

Однако, задействовав в производственном процесс больше людей и производя больше изделий на одного занятого, фирма нуждается в многократно большем рынке сбыта, чем необходим ремесленнику, который все операции производит сам.

Но откуда берутся фирмы? А берутся они под воздействием волны спроса. Наличия мощной волны спроса на соответствующий класс продуктов является непременным условием перехода от ремесленного производства, которое осуществляется чаще всего под заказ, к массовому производству с применением технологического разделения труда. Без волны спроса фирма, занимающаяся товарным производством, рискует просто разориться не имея надёжных гарантий сбыта своей продукции. После этих пояснений вернёмся к цитированию Григорьева.

Вот тут, собственно, и кроется проблема. Ведь речь идет не о теоретической модели появления одной фирмы, и даже не о реорганизации целой отрасли. Промышленная революция — это массовый и длительный процесс. Сначала фирмы образуются в одной отрасли, они резко увеличивают объемы производства. Теперь они создают волну спроса для смежных отраслей, в тех тоже образуются фирмы, и процесс «заражения» идет дальше, охватывая уже практически всю экономику. Через какое-то время он возвращается в исходные производства, которые реорганизуются, еще более укрупняются и т. д. Это процесс, растянутый на десятилетия, — и он все время должен быть поддержан исходной волной спроса.

Но откуда может эта волна взяться? <...> Если на каком-то рынке вдруг возникает дефицит, цены растут, то купцы немедленно организуют поставки из тех местностей, где товара достаточно, и разрыв в ценах будет вскорости закрыт. <...>

Таким образом, чтобы объяснить феномен промышленной революции, нам надо найти какое-то очень мощное искажение в структуре мирового рынка и объяснить причины его появления.<...>

Наше представление европоцентрично. Считается, что раз промышленная революция произошла в Европе, то надо искать ее корни именно там.<...>

На самом деле территория, на которой расположена сегодняшняя Малайзия, с давних времен, еще до эпохи Великих географических открытий, была центром мировой торговли. <...>. А сама Европа была лишь малозначимой и никому особо не интересной периферией мировой экономической системы. Собственно, цель географических открытий и состояла в том, чтобы пробиться на этот рынок и вести торговлю напрямую.<...>

Место Европы в мировом разделении труда на протяжении всей ее истории до промышленной революции — это место сырьевого придатка. Добыча полезных ископаемых и их экспорт. Правда, по большей части это были очень специфические сырьевые ресурсы — драгоценные металлы, то есть деньги как таковые.

Считается, что на протяжении большей части своей истории Запад имел устойчивый отрицательный торговый баланс в торговле с Востоком. Но для того времени это был нонсенс. Никаких встречных потоков капитала, чтобы закрыть дыру в балансе, тогда не было. Это просто такое искажение в понятиях. Баланс был нулевой — просто в рамках этого баланса деньги надо считать не деньгами, а товарами.

Горизонтальный раскол элит в Западной Европе и получение вольными городами автономного статуса.

Особенностью Западной Европы было длительное противостояние между светской и церковной властью, институциональный раскол элиты. На Востоке мы обычно имеем дело с цезарепапизмом. Верховный правитель является одновременно и первосвященником, а официальный глава церкви выступает при нем в качестве своего рода «министра по делам религии». Конфликты между верховной властью и главой церкви возможны, но они носят личностный или административный характер. Это вертикальные конфликты.

В Европе конфликт был горизонтальным. Варварские короли, захватывавшие территорию Римской империи, столкнулись с существующим институтом церкви. При этом сами варвары в большинстве своем уже были христианами, хотя и арианского толка. А вот франки практически сразу стали ортодоксальными христианами, и это, судя по всему, помогло им стать доминирующей силой в Европе. Но власть оказалась расколотой на две половинки, и эти половинки противостояли друг другу длительное время.

Этот конфликт породил множество следствий, определивших особость Запада по сравнению с Востоком. Внутриэлитные конфликты носят прагматический характер. Когда речь идет о вертикальном конфликте, он и разрешается обычно в прагматическом ключе, иногда достаточно жестко. Так они и решаются на Востоке.

А вот когда речь идет о горизонтальном конфликте, то, хотя в его основе лежат те же самые чисто материальные вопросы, разрешить его прагматически невозможно. Светская власть не могла уничтожить церковь, хотя бы потому, что она (власть) нуждалась в освящении правовых механизмов своего собственного функционирования. Законам нужна была санкция со стороны высших сил (понадобилось еще много времени, прежде чем этой высшей силой стали считать нацию). Но и церковь не могла уничтожить светскую власть, ибо она осталась бы беззащитной.

Конфликт между церковью и светской властью сыграл огромную роль в становлении и укреплении статуса вольных городов. Стараясь привлечь города на свою сторону, и церковь, и светская власть буквально наперегонки соревновались в выдаче потенциальным союзникам льгот и привилегий. И города воспользовались ситуацией в полной мере. Они получили юридическую защиту от притязаний местных феодалов и смогли укрепить свою независимость. В ряде случаев, особенно когда феодалы оказывались «не на той стороне», городская верхушка могла получить городскую территорию в свое распоряжение даже без выкупа. Хотя платить все равно приходилось тем или иным способом.

В конечном счете все привилегии и льготы не обеспечили средневековым вольным городам сохранение их независимости. Но на протяжении нескольких столетий они имели значение. В результате появились новые факторы, действие которых могло быть впоследствии и прервано, но не прервалось, и они сыграли свою роль.

В рамках вольных городов купечество смогло наконец почувствовать себя в безопасности, а значит развивать финансовые институты, заняться инвестициями, накопить капиталы не опасаясь, что власть в один прекрасный момент их изымет. <...>

Протекционизм как ведущая идея устройства европейской экономики.

Макс Вебер в свое время высказал идею, что «конкуренция за мобильный капитал» является ведущим процессом, определявшим ход истории Европы Нового времени. Дж. Арриги, известный социолог, пытавшийся соединить постмарксизм с мир-системным подходом, положил эту идею в основу своего анализа истории капитализма и географического передвижения его центров.

Европейские феодалы постоянно испытывали нужду в деньгах, и им приходилось постоянно обращаться за ними к не встроенным в феодальную структуру владельцам денег, представителям финансового сектора. Взаимоотношения здесь были сложными. Мы можем вспомнить крах банкирских домов Перуцци (1343) и Барди (1346), случившийся вследствие отказа английского короля Эдуарда III возвращать деньги, одолженные ему на ведение Столетней войны. <...>

Многие считают, что разгром ордена тамплиеров был связан в том числе и с нежеланием французского короля Филиппа IV Красивого возвращать полученные у рыцарей-храмовников займы. Аналогичную историю рассказывают и про преследование им же еврейской общины во Франции.

Фуггеры (это уже XVII век) слишком много вложили в испанских Габсбургов, которые умудрились несколько раз объявить себя банкротами. Дж. Хикс, <...> считал, что совершенствование залоговых отношений между финансовым сектором и представителями власти было одной из основных осей развития экономических отношений.

С другой стороны, мы видим постоянные сетования европейских правителей на безденежье и поиск способов и средств эту проблему решить. Разнообразные рецепты, как правителю самостоятельно решить денежную проблему, составляют огромный массив так называемой меркантилистской литературы. Типичное название одной из самых известных меркантилистских работ авторства Антонио Серра: «Краткий трактат о средствах снабдить в изобилии золотом и серебром королевства, которые их не добывают» (1613).

<...>

Неаполитанское королевство, для правителя которого он и писал свой трактат, было чистым экспортером стратегического для того времени ресурса: продовольствия, что было обусловлено наличием, как мы бы сейчас сказали, естественных преимуществ, а как говорит сам Серра — специфических. И при этом Неаполь страдает от постоянной нехватки денег, в то время как другие государства: Венеция или Генуя — будучи чистыми импортерами продовольствия — имеют золота и серебра в избытке.

Отток денег с территории королевства с лихвой компенсирует приток, образующийся за счет экспорта сельскохозяйственной продукции, поэтому необходимо создать «ловушку» для денег. <...> Одной из действенных мер, могущих оказать такое содействие, он называет установление высоких таможенных пошлин на промышленные товары, как это делается в приводимых им в пример городах.

Из трактата Серра мы можем увидеть, что в его время экономическая политика европейских государств была протекционистской, и протекционизм рассматривался, во-первых, как причина богатства отдельных территорий, во-вторых, как образец для остальных стран. И мы можем хорошо видеть, что этот рецепт широко применялся в различных европейских странах.

Помимо таможенной защиты внутреннего рынка широко распространенной формой европейского протекционизма было поощрение мануфактур. Обычно мануфактуры создавались и функционировали на основании индивидуальных льгот и привилегий, предоставляемых их владельцам феодальными правителями. Основным экономическим мотивом создания мануфактур было снижение стоимости рабочей силы, в том числе и за счет обхода жесткой цеховой регламентации.

Когда множество ремесленников вынужденно собираются вместе под одной крышей (потому что без привилегий они поодиночке неконкурентоспособны), то в любом случае это позволяет повысить производительность. За счет естественного разделения труда, потому что появляется возможность отобрать и поощрить наиболее умелых и искусных. За счет выделения отдельных операций в самостоятельные виды деятельности, вроде закупки сырья и сбыта продукции, то есть технологического разделения труда. Но в этом случае появляется возможность и более глубокого разделения труда. Мануфактуру можно назвать «предфирмой».

<...>

Европейский протекционизм не был в состоянии остановить и хоть сколько-нибудь значительно уменьшить глобальный отток денег с Запада на Восток, но был направлен на перераспределение остающихся денег между государствами Запада. Кейнс в «Общей теории занятости, процента и денег» указывал на то, что главной экономической проблемой, которую видели меркантилисты, была проблема дефляции, и большинство их рецептов было направлено на борьбу именно с этим явлением.

Судя по всему, экономисты того времени постоянно имели возможность наблюдать последствия оттока денег из какой-либо страны: дефляция, резкое снижение деловой активности, спад производства. Это наблюдение было верным, и Кейнс, наблюдавший аналогичные явления в период Великой депрессии, пытался меркантилистов реабилитировать

Забавно, что до наступления промышленной революции Запад исповедовал протекционизм, в то время как на Востоке господствовал принцип свободы торговли. Разумеется, свобода торговли была не абсолютной — некоторые важные отрезки торговых путей были монополизированы отдельными группами торговцев, но между этими участками никаких запретов и ограничений не было. Речь скорее шла о лицензировании, нежели о введении прямых торговых ограничений. При этом сам принцип никто специально не провозглашал — он подразумевался сам собой. Никто не требовал от Европы, чтобы она присоединилась к зоне свободной торговли. Участников мирового рынка того времени просто-напросто не интересовало, что происходит в этой отдаленной и нищей мировой периферии.

Когда началась эпоха Великих географических открытий и европейцы стали включаться в торговлю на мировом рынке непосредственно, они сильно удивились, столкнувшись с системой свободной торговли. Естественно, они стали переделывать ее на свой протекционистский лад, стремясь монополизировать как источники товаров, так и пути их доставки в пользу своих европейских государств или торговых компаний. В свою очередь, местные торговцы и правители некоторое время не могли понять, что происходит и зачем это нужно. Так внутренняя политика протекционизма была перенесена в зону развитой и в принципе свободной мировой торговли. Это и был движущий мотив европейского колониализма.

Концентрация финансового сектора и ее последствия для соответствующих территорий.

Необходимо отметить еще одну особенность Западной Европы. Речь идет о так называемом «благоприятном инвестиционном климате». Применительно ко времени, которое мы рассматриваем, речь идет прежде всего о безопасности, хотя и другие факторы — законы, правоприменительная практика — также играли свою роль.

Но безопасность имела абсолютный приоритет. Поначалу города-государства, прежде всего североитальянские, понабравшие императорских и папских хартий, вполне удовлетворяли потребности финансового сектора. Безопасность не была бесплатной: приходилось либо содержать наемное войско, либо полагаться на доблесть простых горожан, но в этом последнем случае рано или поздно вставал вопрос о необходимости делиться с ними политической властью. Но до поры до времени цена была приемлемой.

По мере того как в ходе феодальных войн размеры владений начали увеличиваться и стали формироваться протонациональные «государства», итальянским городам-государствам все труднее стало обеспечивать свою безопасность (важную роль сыграло также и появление артиллерии). Соотношение цена/результат стало быстро расти, все больше средств требовалось на ведение военных действий, как оборонительных, так и наступательных. Резко возросла роль военных руководителей, многие из которых стали претендовать на политическую власть, и получали ее, формируя собственные династии и начиная действовать скорее в интересах династии, то есть феодальных, нежели торговых.

В результате повторной «феодализации» городов-государств стали ухудшаться и другие составляющие «благоприятного» инвестиционного климата. Североитальянские города-государства начали приходить в упадок, а финансовый сектор начал искать для себя новое прибежище, и нашел его — в Нидерландах.

Голландия была хоть и небольшим, но территориальным государством. Феодальные права на эти территории принадлежали правителям, основные владения которых находились на отдаленных землях. Помогла и благосклонность Карла V, предоставившего значительные привилегии своей «малой родине». Реформация на долгое время ввергла всю территорию Европы в хаос, в котором голландская элита, тесно связанная с финансовым сектором, смогла выкроить себе относительную независимость. Конечно, инвестиционный климат Нидерландов, которые долгое время находились в состоянии войны с европейской сверхдержавой того времени, нельзя назвать уж очень благоприятным, но лучшего в тогдашней Европе все равно нельзя было найти.

Однако со временем и Голландия оказалась слишком слабой для того, чтобы обеспечить надежную защиту для финансового сектора по приемлемой цене. Ей удалось сохранить свою независимость в войне со сменившей Испанию в качестве европейской сверхдержавы Францией, однако угроза захвата постоянно сохранялась.

Следующей территорией, на которой начал концентрироваться финансовый сектор, стала Великобритания. К началу XVIII века это островное государство смогло покончить с внутренними неурядицами, система власти стабилизировалась. Островное положение надежно защищало Англию от европейских военных катаклизмов. Лучшего инвестиционного климата в тогдашней Европе найти было нельзя, и европейские капиталы избрали эту страну в качестве своей операционной базы. А когда в Англии произошла промышленная революция, эта страна на долгие годы стала центром современной экономической системы.

На территориях, на которых концентрируется финансовый сектор, уровень издержек на оплату труда устойчиво превышает аналогичный показатель на смежных территориях. Собственно, это мы можем наблюдать всегда и везде<...> — торговые города всегда были богаче, чем все прочие. <...>

Здесь следует пояснить, что под «финансовым сектором» Григорьев понимает скорее торгово-финансовый сектор.

Высокая стоимость труда обуславливается двумя факторами. Прежде всего, высокой долей работников самого финансового сектора, чьи доходы (за исключением самых низших должностей) обычно выше, чем у представителей других секторов экономики. Целый ряд профессий в финансовом секторе требует более высокой квалификации. Поскольку речь идет о времени давностью несколько сотен лет, то здесь подразумевается способность хотя бы просто читать и считать — умения, недоступные подавляющему большинству населения той эпохи.

Кроме того, работа по найму в финансовом секторе часто была сопряжена с материальной ответственностью, порой весьма значительной. Это тоже влекло повышение уровня оплаты труда, чтобы сбалансировать вознаграждение и возможные риски. В результате на территориях с высоким уровнем концентрации финансового сектора формировался относительно многочисленный средний класс.

Но повышение уровня оплаты труда распространялось не только на представителей финансового сектора, но и на представителей многих других профессий, с финансовым сектором не связанных. Опять-таки речь идет о давних временах. Сегодня повышенный спрос со стороны определенной группы населения, если он на какой-то территории и возникнет, может быть легко удовлетворен за счет импорта соответствующей продукции. Исключение составляет продукция (услуги) так называемых неторгуемых секторов экономики: строительство, многие услуги. Во времена, о которых у нас сейчас идет речь, список неторгуемых секторов был гораздо шире. В него, в частности, входило почти все производство продовольствия (кроме зерна).

Высокий спрос со стороны работников финансового сектора влек за собой и повышение заработков в строительстве, производстве мебели, сфере услуг,<...> кораблестроении и т.д.

Росли и доходы занятых в сельском хозяйстве, прежде всего — землевладельцев. Мы знаем, что значительная часть Нидерландов — это земля, отвоеванная у моря. Однако дорогостоящие гидротехнические работы окупались за счет высокой цены новых участков земли и доходов, которые они приносили. Высокая стоимость рабочей силы стимулировала широкое использование мануфактурного способа производства, равно как и применение изобретений, снижающих трудоемкость производства.

Аналогичное явление мы увидим впоследствии и в Англии. Там отток населения в центры концентрации финансового сектора, в первую очередь в Лондон, способствовал дефициту рабочей силы в сельском хозяйстве и росту ее стоимости, что также стимулировало применение более эффективных способов хозяйствования. Более высокая эффективность сельского хозяйства в Англии сравнительно с остальной Европой — хорошо известный историкам экономики факт, который, однако, обычно остается без внятного объяснения.

Впрочем, в Англии модернизации сельского хозяйства способствовало и то, что в этой стране действовали «хлебные законы», запрещавшие импорт зерна из-за границы. <...>

Глобальный рынок до открытия Америки.

Но все рассказанное мною — это пока только лишь вступление. Это прелюдия к промышленной революции, но не сама революция.

Чтобы понять экономическую природу промышленной революции, нам надо покинуть Европу и посмотреть на мировую экономику эпохи до промышленной революции в целом.

Итак, еще в те времена существовал глобальный регулярный мировой рынок, включавший в себя Китай, Юго-Восточную Азию, Индию, Среднюю Азию, Ближний Восток, Северную, Восточную и отчасти Западную Африку. Европа также была частью этого глобального рынка, но в качестве отдаленной и бедной товарами полу- изолированной периферии. Центр этого глобального рынка располагался далеко от Европы, где-то в районе современной Малайзии.

Статус регионов в мировой торговле определялся наличием природных преимуществ: климатом, плодородием почв, а в части ремесленной продукции — реальными издержками на рабочую силу. Эти последние формировались в рамках мальтузианского цикла.

По мере роста населения количество природных ресурсов, приходящихся на одного человека, сокращалось, реальное потребление падало, вместе с ним сокращались и реальные доходы ремесленников, чья продукция в реальном выражении дешевела. После того как демографическая нагрузка на природный комплекс превышала некоторый критический уровень, численность населения резко падала из-за плохого питания, голода, болезней, войн.

По завершении понижательной части цикла количество природных ресурсов на одного человека было большим, потребление росло, вместе с этим увеличивались и доходы немногочисленных поначалу ремесленников.<...> Подобную картину мы можем наблюдать в Европе после эпидемии «черной смерти» в XIV веке.

В качестве иллюстрации приведу данные Голдстоуна.

На графике выше Голдстоун обобщил имеющиеся данные о реальной заработной плате в Англии. Здесь видно, что во время последней части длительного ценового равновесия эпохи Возрождения (от 1450 до 1500 г.) реальная средняя заработная плата достигла своего наивысшего уровня (выше она стала только в XX в.). Во многих отношениях это было крайне неблагоприятное время — страну опустошала Черная смерть, Столетняя война, Война Алой и Белой розы. Итогом же было то, что рабочей силы недоставало, а заработки тех, кто выжил, были относительно высокими.

Рост потребления влек за собой рост численности населения, и запускался новый виток цикла.

Европа не была конкурентоспособна по естественным природным причинам (на большей части Европы не росли хлопок, тутовое дерево или пряности). Разве что пушнина — но это преимущественно восток и север. Что же касается ремесленных изделий, то за исключением тканей, торговля промышленной продукцией на дальние расстояния, по-видимому, составляла ничтожную долю мировой торговли. Торговля ремесленными изделиями была в основном локальной.

В Европе в условиях феодальной раздробленности даже локальная торговля ремесленными товарами часто была внешней торговлей, а, как мы видели, в условиях острой конкуренции за деньги, власти принимали меры, направленные на снижение издержек на рабочую силу и повышение конкурентоспособности продукции, производимой на своей территории. Широкое использование мануфактур в качестве побочного эффекта влекло за собой снижение трудоемкости производимых изделий.

Принимались и меры, непосредственно направленные на снижение трудоемкости. Так, в частности, уже с XIV века в Венеции была введена регистрация полезных изобретений, заложившая основы современной патентной системы.

Можно предположить, что трудоемкость ремесленных изделий в Европе была ниже, чем на Востоке, но не настолько, чтобы разница в цене могла компенсировать транспортные издержки при поставке продукции на дальние расстояния.

В общем, фактором, который практически полностью определял характер торговли между Западом и Востоком, было наличие природных преимуществ у той или иной стороны. Здесь по широкому кругу торгуемых товаров преимущество было у Востока.

Продолжение следует...

|

|

</> |

Оплата зарубежных сервисов и подписок

Оплата зарубежных сервисов и подписок  Визуализация мирового производства золота по регионам

Визуализация мирового производства золота по регионам  Принцесса Стефания с детьми и Александром Гримальди на благотворительном

Принцесса Стефания с детьми и Александром Гримальди на благотворительном  90 лет со дня рождения Джерри Ли Льюиса

90 лет со дня рождения Джерри Ли Льюиса  Три женских образа "Трех мушкетеров" (2013)

Три женских образа "Трех мушкетеров" (2013)  Первый снег в Дудинке 27.09.2025

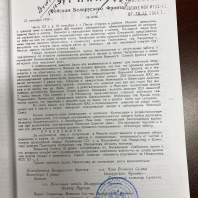

Первый снег в Дудинке 27.09.2025  Приказ войскам Белорусского фронта от 21 сентября 1939 года

Приказ войскам Белорусского фронта от 21 сентября 1939 года  Это прорыв, или бриллиант катунской короны.

Это прорыв, или бриллиант катунской короны.  Музыка. Ремейк. Жан-Мишель Жарр

Музыка. Ремейк. Жан-Мишель Жарр