Чубайс: "Задача была в том, чтобы отнять собственность..."

varjag_2007 — 08.03.2010

varjag_2007 — 08.03.2010

Изучая обстоятельства создания правительства

реформаторов осенью 1991 года, корреспондент

Forbes не мог

не поговорить с Анатолием Чубайсом, одним из лидеров

московско-ленинградского кружка молодых экономистов, сложившегося в

середине 1980-х.

Изучая обстоятельства создания правительства

реформаторов осенью 1991 года, корреспондент

Forbes не мог

не поговорить с Анатолием Чубайсом, одним из лидеров

московско-ленинградского кружка молодых экономистов, сложившегося в

середине 1980-х.Летом 1991 года Чубайс переживал один из многочисленных спадов своей карьеры. 12 июня выборы ленинградского мэра выиграл Анатолий Собчак, после чего Чубайс, работавший до этого первым заместителем председателя Ленинградского горисполкома, был переведен на декоративную должность главного экономического советника нового градоначальника. Спад, впрочем, оказался непродолжительным. В конце сентября Егор Гайдар вызвал своих ленинградских соратников в Москву, точнее, на госдачу в подмосковном Архангельском. Там уже вовсю готовились планы радикальных реформ и шел подбор кадров в еще не сформированное правительство. Чубайс с ходу подключился к разработке структуры будущего кабинета. 10 ноября он был назначен на один из ключевых постов в правительстве реформаторов, став «министром приватизации».

Подготовка к приходу в правительство

— Когда Гайдар проинформировал вас о том, что на 15-й даче в Архангельском началась работа над планом реформ?

— Точную дату не помню, но думаю, что это было в середине или конце сентября 1991 года.

— В самом начале октября вы с Гайдаром приходили к депутату Льву Пономареву, одному из сопредседателей «Демократической России». По воспоминаниям Пономарева, на встрече шла речь о том, что есть команда, которая готова составить экономический блок правительства. Помните ли вы какие-то детали этого разговора?

— Смысл визита был в том, что парламент играл тогда очень большую роль, а Пономарев был одним из лидеров правящей коалиции. Встреча была по сути нашим представлением. Так что предмет разговора понятен: мы представляли программу, но детали я совсем не помню.

— То есть к началу октября вы уже понимали, что группа в Архангельском — это будущее правительство или, по крайней мере, один из кандидатов на эту роль?

— Мы знали, что пишем программу для правительства. А то, что мы — правительство, стало понятно после встречи Ельцина с Гайдаром.

— Они встречались в двадцатых числах октября.

— Тогда и стало понятно, что нам это придется реализовывать.

— Воспринимали ли вы Олега Лобова или Юрия Скокова как потенциальных конкурентов?

— Какие же они конкуренты, это люди совсем из другой жизни. И вообще у меня совсем не осталось в голове картины, будто на старте было несколько команд, борющихся друг с другом за победу.

Картина, которая мне запомнилась, следующая.

Шаг номер один — надо делать программу правительства. Садимся и делаем.

Шаг номер два — Гайдару предложено правительство возглавить. Он это принимает, и тогда мы делаем структуру правительства в целом под руководством Гайдара и Бурбулиса.

— Но, судя по рассказу того же Пономарева и других источников, структура правительства была готова уже в начале октября.

— Да, очень похоже, но утверждать с уверенностью не могу. Зато хорошо помню, что структуру правительства мы писали не под абстрактных людей...

— А под команду.

— Да. И это означает, что мы ее писали уже после того, как Гайдар получил от Бориса Николаевича предложение возглавить экономический блок правительства.

— Какие программные документы готовились в Архангельском, кроме экономической части выступления Ельцина на V съезде?

— Были какие-то содержательные программы по основным направлениям. Более точно не скажу: достаточно быстро стало понятно, что мне нужно заниматься приватизацией, я ушел в это направление с головой и уже не очень следил за продвижением по другим направлениям.

Ельцина предупреждали

— Проводилась ли в Архангельском оценка последствий реформ? Я имею в виду прогнозы, на сколько упадет производство, реальные доходы населения, как вырастут цены?

— Нам не надо было их специально готовить, потому что это была одна из фундаментальных научных тем, которой мы занимались предыдущие 10 лет, и поэтому очень хорошо понимали характер последствий, реальную цену реформы. Были даже какие-то публикации, в том числе известная статья, которую мы написали вместе с [Сергеем] Васильевым. В ней описаны основные конфликты и проблемы, неизбежно возникающие при разворачивании реформы. Мы сначала докладывали эту работу на семинаре в Падуе, потом она была опубликована. Коммунисты достаточно давно ее обнаружили и не раз за нее нас проклинали. В ней трезво и жестко описаны неизбежные негативные последствия преобразований, которые необходимо провести.

— А были ли проинформированы о последствиях заказчики реформы — президент, Геннадий Бурбулис? Интересовались ли они этим вопросом?

— Я в дискуссиях с президентом не участвовал, в них участвовал Гайдар. Их было много на подготовительном этапе, и они были тяжелыми. Естественно, Борис Николаевич хотел минимально болезненной конструкции, а мы понимали, что неизбежно придется идти по гораздо более жесткому варианту. И в этом смысле шел очень непростой диалог: президент пытался ограничить болезненный этап очень коротким отрезком времени, а Гайдар постоянно говорил, что этот период будет гораздо более долгим и сложным. В итоге, если я правильно понимаю, у Бориса Николаевича появилась конструкция: полгода будет тяжело, потом станет легче.

— Нужно потерпеть до осени 1992 года, сказал президент на съезде 28 октября. Получается, что эта дата выработалась у президента по итогам тяжелых разговоров с Гайдаром?

— Абсолютно верно. Или — если хотите иначе — в результате тяжелого диалога экономистов и политиков. Политики отстаивали то, что допустимо, а мы фиксировали то, что возможно. И поле пересечения между допустимым и возможным не всегда точно сходилось.

— Вы не присутствовали при разговорах Гайдара с Ельциным, но убеждены, что Гайдар откровенно и точно описывал тяжелые последствия реформ и президент был полностью проинформирован?

— Да. Во-первых, потому что — повторю еще раз — характер последствий мы изучали не на уровне легкого обсуждения, а на уровне фундаментальных исследований. Это было одно из направлений подготовки к реформам, которая шла у нас не один год. Наши с Гайдаром представления об этом были очень жесткими.

А что Егор говорил это президенту — это 100%, он сам мне об этом рассказывал.

Союз нельзя было сохранить

— Какую роль в работе над программой сыграла Альпбахская декларация, принятая в сентябре 1991 года?

— Принципиальную. В моем понимании она перевернула наши представления вообще и сыграла важнейшую роль во всем процессе. Суть дела там предельно проста: в Альпбахе проходила конференция, на которой мы — к некоторому ужасу для себя, — анализируя политическое пространство, пришли к выводу о том, что сохранение СССР невозможно. Независимо от того, нравится нам это или не нравится, хотим мы этого или не хотим. Просто в ходе обсуждения было достаточно профессионально и технологично показано, что конструкции под названием СССР уже не существует, хотя де-юре она пока еще была.

— Кем показано?

— Честно говоря, я не помню, кто был основным автором. Но в некотором смысле это результат коллективного хода мысли. В этом направлении много сделали [Константин] Кагаловский, [Виталий] Найшуль, который тоже был в Альпбахе, и много сделал, как ни странно, Сергей Глазьев.

Мы в то время не были еще ни начальниками, ни правительством, мы были исследователями и прикладными разработчиками. И в этом качестве мы должны были понять, в какую политическую среду мы будем встраивать программы, которые разрабатываем. И в этот момент нам стало очевидно, что советских реформ быть не может. А этот вывод имел очень крупные последствия с чисто профессиональной точки зрения. Нам пришлось полностью переосмыслить крупные блоки реформирования, особенно в области макроэкономики. Есть компоненты реформы, которые не особенно меняются вне зависимости от того, есть СССР или нет СССР, а есть блоки, которые меняются радикально в конфигурациях «СССР» — «не-СССР». Например, ситуация радикально меняется во всем, что касается финансовой стабилизации — а это основа основ реформирования, — когда у тебя 15 республиканских центральных банков, обладающих правом эмиссии.

Хорошо известно, что невозможно осуществлять финансовую стабилизацию, когда у тебя 15 независимых эмитентов, каждый из которых делает то, что хочет. Теоретически это сделать нельзя. И нам приходилось разрабатывать решение этой неразрешимой задачи. Точно так же нам пришлось полностью переосмысливать весь блок, связанный с либерализацией внешнеэкономической деятельности и подготовкой программы мер по обеспечению конвертируемости рубля.

— Как вы голосовали на референдуме в марте 1991 года, за сохранение СССР или против?

— Честно говоря, в памяти не осталось ничего. Не исключаю, что «за». Но это же два разных вопроса: один вопрос, чего ты хочешь, а другой — принятия реалий, в которых тебе приходится работать.

Перехват основ власти — сердцевина задачи

— Когда стало ясно, что приватизация станет одним из главных направлений работы правительства реформаторов? Автор закона о приватизации Петр Филиппов вспоминает, что еще весной 1991 года и Гайдар, и вы к теме масштабной передачи госсобственности в частные руки относились достаточно прохладно, не считая ее такой уж важной...

— Думаю, вы не совсем правильно его поняли. Недопонимание могло сложиться по двум причинам.

Причина номер один: мы вели очень жесткую теоретическую дискуссию с Виталием Найшулем как автором концепции ваучерной приватизации, приводили ему длинный список катастрофических, тяжелейших последствий, которые она неизбежно повлечет за собой. Острее всего критиковали концепцию Виталия два человека — Гайдар и я. Мы показывали ему неизбежные острейшие социально-политические последствия, которые такая схема вызовет.

Вторая причина состоит в том, что мне лично тема приватизации никогда не была интересна. В сфере моих личных профессиональных интересов я ее всегда отодвигал на второй-третий план. Когда я возглавил в Питере комитет по экономической реформе и стало ясно, что нужно всерьез заниматься приватизацией, руководителем отдела приватизации был назначен Дмитрий Васильев, и мы первым делом подтянули Петра Филиппова, который был в Верховном совете председателем комитета по приватизации. Филиппов гораздо больше занимался этой тематикой, чем мы.

Но, конечно, приватизация никогда не казалась нам ненужной. Мы хорошо понимали, что вся реформа, строго говоря, в сильно упрощенном виде, сводится к двум фундаментальным задачам. Задача номер один называется «финансовая стабилизация», задача номер два — «частная собственность».

— Рассказывают, что в Архангельском обсуждалась идея назначить вас министром промышленности.

— Это правда. Была идея сделать меня министром экономики. Были и какие-то другие идеи, но, к сожалению, получилось по-другому.

— Некоторые участники команды Гайдара считают ошибкой назначение министром промышленности Александра Титкина. Мол, на этом посту требовался гораздо более сильный руководитель, который выстраивал бы совсем другую политику и по отношению к директорам, и по отношению к реструктуризации промышленности. Почему в итоге на этом посту оказался не очень сильный министр? В силу нехватки человеческих ресурсов?

— Я не совсем согласен с коллегами, которые так считают. Мне кажется, что прежде чем всерьез обсуждать эту тему — «кандидатура министра промышленности», нужно понять две очень важные предпосылки. Первая предпосылка — это оценка реального объема действий, которые можно было осуществить на этом посту в реальных условиях 1992 года и с теми реальными инструментами, которыми мы обладали. Объем ресурсов был близок к нулю, объем задачи — бесконечен, она трудно операционализируема.

Второе. Нельзя забывать, что правительство все-таки должно в большей или меньшей степени отражать состав политических сил, существующих в стране. Была такая политическая сила, которая была, собственно, основой основ в то время, несколько уже забытая, называлась «красные директора». Они обладали просто колоссальным влиянием и в значительной степени, собственно, и руководили страной. Масштаб их влияния был во многих случаях выше, чем у губернаторов всех, вместе взятых. И назначать завлаба министром промышленности в этой ситуации означало бы плюнуть в лицо еще и им. В этом смысле назначение Титкина министром, мне кажется, было разумным.

— В разных источниках рассказывают, что решение возглавить комитет по приватизации давалось вам нелегко. Почему вы шли на эту работу с тяжелым сердцем?

— Было же очевидно, что тот, кто возглавит этот участок работы, при любой ее организации, независимо от достигнутого результата будет одним из самых ненавидимых людей в стране. Это не было для нас каким-то открытием.

— Вы исходили из опыта реформ в Восточной Европе? Или вы исходили из того, что в России все неуспехи реформ, падение уровня жизни, например, будут связаны с переходом к капитализму и частной собственности?

— Нет, нет, нет, вы говорите о реформах в целом, а я говорю о приватизации в сравнении с другими участками работы. Мы много занимались теорией вопроса и хорошо понимали возможные варианты действий — их недостатки, их достоинства, и в ситуации 1991 года было ясно, что придется действовать предельно быстро, что вся наша приватизация будет выстраиваться не столько в логике максимального экономического результата, сколько в логике максимума политического эффекта. Под политическим эффектом понимается изъятие госсобственности у партхозноменклатуры.

— Вы спешили подорвать экономическую базу коммунистов и реваншистских сил?

— Конечно. Перехват основ власти. И это сердцевина задачи. Было совершенно ясно, что, пока сохраняется госсобственность, она никакой государственной не будет, а будет собственностью директоров и секретарей обкомов, которые, опираясь на нее, будут бороться с нами. Что они с успехом и делали. Задача была в том, чтобы отнять собственность у них и отдать ее людям. Эту задачу — при полном отсутствии институтов, законодательства, судебной системы, системы исполнения судебных решений, при полном отсутствии культуры частного бизнеса — в такой гигантской стране, как наша, решить почти невозможно. Решение неизбежно будет сопровождаться массовым недовольством самых разных групп населения, как бы ты ни пытался проводить приватизацию. И эта компонента общей задачи была одной из самых неприятных во всем наборе того, что мы делали.

Политическая тактика реформаторов

— На какие политические силы и группы интересов могло, по вашим представлениям, опираться правительство реформаторов? С кем вступать в ситуативные альянсы, а с кем — воевать не на жизнь, а на смерть с самого начала?

— Это вопрос на хорошую получасовую дискуссию, существенно большую по объему, чем все то, что мы перед этим обсудили. Часть ответа на ваш вопрос содержится в той совместной статье с Васильевым, которую я только что упомянул.

Но если все-таки попробовать ответить, я бы сказал так: с одной стороны, на общеполитическом уровне конец 1991 года — это пик демократического движения. Оно собирало миллионные митинги в Москве и имело колоссальную поддержку в стране — с теми лидерами «ДемРоссии», о которых вы упомянули. И «ДемРоссия», конечно, была нашей опорой. Но если с внешнего уровня в виде массовых демонстраций перейти на более глубокий уровень анализа — анализа социальной структуры этой силы, то ситуация оказывалась гораздо более сложной и гораздо более коварной. В некотором смысле почти тупиковой, или, правильнее сказать, неразрешимой. Суть дилеммы состояла в том, что главной базой поддержки демократического движения была прежде всего интеллигенция — и научно-техническая, и инженерная, и творческая. Она-то и создала все демократическое движение того времени. В то же время было совершенно ясно, что преобразования по своему характеру таковы, что они неизбежно наиболее болезненно скажутся именно на этой социальной группе. Мы хорошо понимали, что значительная часть этой социальной группы работает на оборонку, на военно-промышленный комплекс, и хорошо понимали, что у страны нет финансовых ресурсов для поддержания этого комплекса на прежнем уровне. Это означало, что первая часть реформ, финансовая стабилизация, неизбежно и очень жестко ударит именно по этой категории населения. Поэтому мы не рассчитывали на многолетнее пребывание у власти. Я думаю, многие мои коллеги, с которыми вы говорили, вам подтвердят: было понимание, что у нас есть месяцы, а не годы. И наша задача состояла не в том, чтобы продержаться в правительстве как можно дольше, сколько в том, чтобы успеть сделать как можно больше, прежде чем нас оттуда выкинут. В социально-политическом, в электоральном смысле наша ситуация была совершенно тупиковой и неразрешимой.

— Но вы же понимали, что приватизация — это работа на несколько лет?

— Конечно, и мы не ставили перед собой задачу завершить приватизацию, а ставили задачу добиться необратимости приватизации. Кстати, именно поэтому Гайдар считал, что я обязан остаться в правительстве после его ухода в декабре 1992 года.

— Я имел в виду не столько ваши электоральные перспективы, сколько тактику политического маневрирования между различными группами интересов — «красными директорами», региональными руководителями…

— Ясно было, что все они будут в той или иной степени против [радикальных реформ]: и «красные директора», и региональные начальники, и партхозактив, и профсоюзы, и трудовые коллективы. Если брать другие группы влияния — военно-промышленное лобби, аграрное лобби, ТЭКовское лобби, то на их поддержку мы тоже не могли рассчитывать. В этом смысле у нас ситуация была неразрешимая с точки зрения выхода на поддержку крупных социальных групп.

— В книге «Без карты» американские экономисты Андрей Шлейфер и Дэн Тризман пишут, что главным политическим оружием реформаторов был раскол оппонирующих групп интересов, перетягивание части противников на свою сторону. Эта тактика вырабатывалась на ходу или вы собирались действовать так с самого начала?

— Конечно, изначально было совершенно ясно, что так или иначе придется идти на уступки и находить компромисс, по крайней мере, с частью этих групп.

— С одной стороны, Гайдар не горел желанием становиться «экономическим царем»: он понимал, что человек, которые начнет реформы, будет, мягко говоря, сильно непопулярен. С другой стороны, у Гайдара была, видимо, ответственность и перед командой, потому что для части его соратников приход в правительство стал бы серьезнейшим жизненным взлетом. Какие-то рефлексии на эту тему в сентябре-октябре 1991 года у Гайдара были? Обсуждал ли он эту свою личную дилемму с вами?

— Вы назвали два соображения: первое мне кажется правильным, а второе неправильным. В итоговом выборе решения соображение о том, что он может продвинуть команду и исполнить обязательства перед ней, точно отсутствовало. Была совсем другая логика: предыдущие 10 лет мы и психологически, и содержательно жили в режиме разработчиков и консультантов, а не реализаторов. В последнем качестве себя не мыслили, к этому качеству себя не готовили. Мы готовили себя к роли профессиональных специалистов, которые понимают, что делать, и готовы дать пояснения любому политическому руководителю. И драма состояла в том, что к концу августа, к сентябрю стало понятно, что, к большому сожалению, не существует людей, которым можно было бы давать советы. Не существует людей, которые взяли бы на себя функцию осуществления реформ в России, так чтобы мы при этом оставались просто консультантами.

Стало понятно, что конструкция простая: либо мы беремся за это сами, либо это сделано не будет. Этот мотив был гораздо более важен, чем тот, с которым я не согласился.

.jpeg) GetExperience: бронирование авторских экскурсий от местных гидов по всему миру

GetExperience: бронирование авторских экскурсий от местных гидов по всему миру  кросевый юнекот)

кросевый юнекот)  Дальний восток - две тыщщи

Дальний восток - две тыщщи  Байка на ночь: Неудачная репетиция

Байка на ночь: Неудачная репетиция  А мог ли в Советской Армии "дух" сделать подворотничок быстросъёмным?

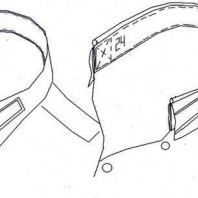

А мог ли в Советской Армии "дух" сделать подворотничок быстросъёмным?  ВПЧ и рак горла: Риск растет с партнерами. Вакцинация в РФ и РБ – возраст, пол,

ВПЧ и рак горла: Риск растет с партнерами. Вакцинация в РФ и РБ – возраст, пол,  Песни о Москве

Песни о Москве  Уже?!

Уже?!  Без названия

Без названия