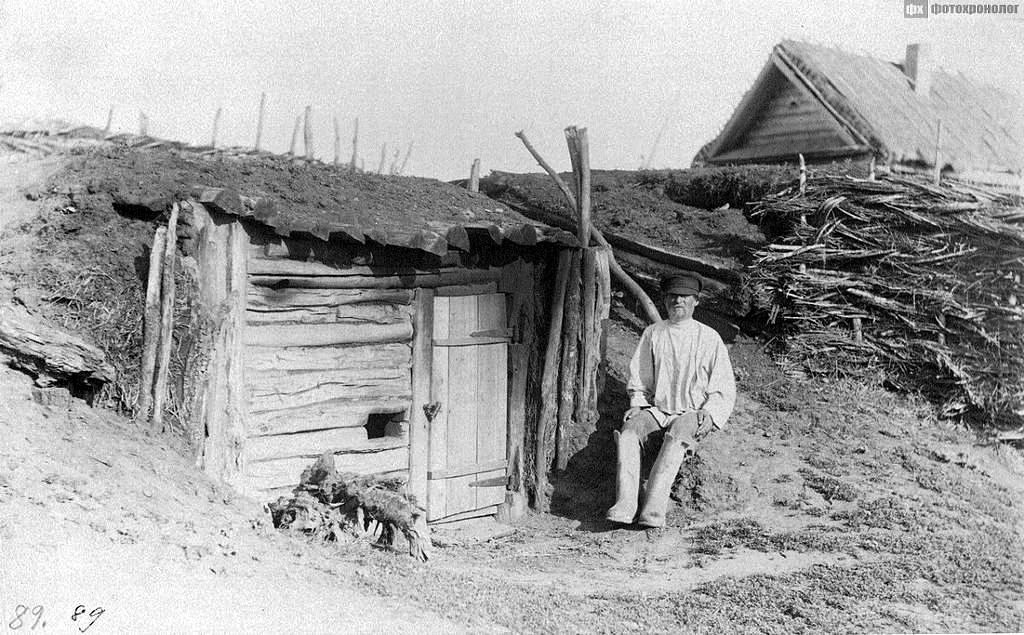

Сколько холодильников было в крестьянском хозяйстве?

marena99 — 14.01.2022

marena99 — 14.01.2022

НискОлько!

- Или нЕсколько?

НискОлько!

- Или нЕсколько?

Оба ответа будут правильными. Да, не было этих от пола до потолка красивых ящиков, в которых и зимой и летом морозно.

Но где-то и как-то сохраняли же люди продукты и в

самую жаркую пору!

Что я помню из своего детства – не пропадали зря продукты,

заготовленные впрок и сготовленные на

сегодня.

Сейчас что ни почитаешь рецепт – у вас

завалялся кусочек чего-нибудь? Смело забрасывайте его в

сковородку!

Ну, честное слово, не заваливалось и в сковородку или горшок все

закладывалось аккуратно и с молитвой.

Варилось-пеклось ровно столько, чтобы за день съесть.

Разве что хлеб с запасом – его пекли на 2-3 дня, остатки на сухарики переводили – румяные, поджаристые, пахнущие чесночком. Всегда для ребятишек были. А если оставалась каша или картошка – утречком в начинку для пирожков и с молочком к завтраку. Кстати, никаких разогревов вчерашнего! На работу уходили очень рано, но завтрак – свежий и горячий.

Закладывать продукты для приготовления расчетливо –

и есть самый первый способ их сохранения.

Летом мясо ели редко. Свинину или баранину к морозам приурочивали.

Курятину – летом? Только по крайней нужде: гостям, больному. Летом

куры яйца несут! Таким образом, необходимость хранения мяса

отпадала.

В крайнем случае – в погребе снег

был. Лед заготавливали – на пруду кололи или сами

намораживали. Выкладывали его на пол погреба и по стенам, а

образовавшийся колодец наполняли под завязку снегом. Снег должен

был быть еще сухим, мартовский уже поздно прятать.

Творило,

то есть крышку погреба, не только плотно закрывали, а еще и

набрасывали на нее старые одеяла, одежду, чтобы тепла меньше

проникало. Сначала доставали ведро или сумку с продуктом сверху

кочергой или крюком каким. Потом самодельный «аммиак» постепенно

подтаивал, садился, и тогда уже лесенку

использовали.

Творило,

то есть крышку погреба, не только плотно закрывали, а еще и

набрасывали на нее старые одеяла, одежду, чтобы тепла меньше

проникало. Сначала доставали ведро или сумку с продуктом сверху

кочергой или крюком каким. Потом самодельный «аммиак» постепенно

подтаивал, садился, и тогда уже лесенку

использовали.

Но, как ни старайся быстро достать из погреба

нужное, сколько ни набрасывай ветоши, снег в конце концов таял. Да

и время уже было – конец лета – «холодильник» просушить, прокурить

головешками.

Многие в конце зимы устраивали холодильник в

огороде, с теневой стороны сарая, там, куда солнышко не

дотягивалось. Рыли в сугробе глубокую яму, укладывали мясо в ведра,

накрывали старой одежкой, обкладывали соломой, снегом, обливали

водой. Когда все это за ночь подмерзало, делали новый слой укрытия,

опять обливали – и так несколько раз. Почти весь июнь еще доставали

по одной емкости с мясом.

Бывало и так. Кололи поросенка к летнему престолу или к большому

церковному празднику в каком-то одном хозяйстве и раздавали под

список односельчанам. Не за деньги, а в долг, который возвращался

мясом же. По килограммчику расходилось. И о хранении не надо было

беспокоиться, и с мясом все. В следующий раз – следующее

хозяйство…

Если требовалось сохранить мясо день-другой, его на пару

минут опускали в бурлящий соленый кипяток.

Далее его надо было поместить на сквозняк, не покрывая плотно, но

защищая от мух, например, мелкой сеткой. Подольше сохранялось мясо,

если его предварительно обжаривали в небольшом количестве сала. Еще

вариант: мясо заливали молоком, предварительно сняв с него

сметанку. Молоко скисалось, и доступ воздуха к мясу закрывался.

Конечно, распространенным было засаливание мяса

кусками. Тушенку делали: в русской

печке томили мясо, потом раскладывали по маленьким емкостям –

стеклянным или эмалированным – и заливали салом.

Помнится еще такой прием для подготовки мяса к кратковременному

хранению. Его насаживали на пику – и в печку, к

огню. Через недолгое время на мясе образовывалась сухая

корочка, и мясо несколько дней не портилось. Хозяйки считали, что

мясо надо отделять от костей. Кости сразу в варево, мясо без них

лучше сохранится. Мясо и рыбу перед хранением надо было не мыть, а,

наоборот, насухо обтереть тряпкой.

Яйца летом хранили в зерне. Если его не было,

брали белки от пары яиц и обмазывали им остальные. Укладывали в

корзину и подвешивали тоже на сквозняк.

Иногда пишут, что для сохранности молока в кринки лягушек сажали.

Бррр! И после этого молоко пили? Россказни, может?

Коров старались держать высокоудойных. Следили, чтобы отел где-то к

Пасхе получался. После отела коровы давали особенно много молока.

Как его сберегали? Тоже – разумным применением. Часть выпаивали

маленьким телятам и поросятам. Сепаратор хоть один да был в

деревне, пропускали молоко и

получали сметану. Обезжиренное молоко шло на

выпойку взрослому скоту, на нем можно было хлеб печь. Отдавали в

семьи, где коров не было. А к празднику или к воскресенью подавали

в такие дома кринку цельного продукта.

Молоко активно

употребляли и дети, и взрослые. На нем готовили кашу, лапшу,

яичницу – омлет по-современному, но в глиняной чашке в

печке.

Молоко активно

употребляли и дети, и взрослые. На нем готовили кашу, лапшу,

яичницу – омлет по-современному, но в глиняной чашке в

печке.

Творог, сметана, масло – часть молока уходила и на эти продукты. Какое-то время ими свежими лакомились, а потом масло перетапливали. От этого процесса оставались поденки – осадок – на которых такие вкуснющие лепешки пекли! Румяные, хрустящие, рассыпчатые!

Сливочное масло формировали в шар, обмывали водой или пахтой – это водичка после сбивания масла – и спускали в погреб, на снег. Топленое масло могло долго стоять летом под марлицей даже в сенях.

В глиняной посуде молоко дольше не скисалось, в ней же и в печку его ставили.

Молоко в нашем селе не продавали: город далеко был.

А вот «в государство» сдавали. Женщина-«сливачка» каждое утро

принимала молоко, сливала его в фляги, записывала в учетные книжки

хозяек, а потом тряслась на телеге километров пятнадцать на

молочный завод. Но это утром. А еще обеденный и вечерний удои надо

было «не проквасить», как говорили в деревне.

У кого не было погреба, ставили ведро с молоком

в воду и воду регулярно меняли. А у кого колодец во

дворе был, опускали в бадейке прямо до воды. Речь о колодцах, из

которых воду брали только для хозяйственных нужд.

Можно было поставить кринки с молоком в

тазик в прохладном месте в сенках, накрыть

тканью, а концы ее опустить в воду. По мере испарения воду надо

подливать. Можно было вскипятить молоко, добавив соды на кончике

ножа – это замедляло скисание продукта.

Часто готовили топленое молоко в русской

печке. Ах, какие пенки были! Но хочу оговориться: не надо

завидовать, что, мол, вот как жили – всего много, все свое, свежее.

Как и сегодня надоедают нам сыр и колбаса, и тогда хотелось

чего-нибудь другого, разного. «Опять это молоко с творогом!»

Что там еще было? Рыбу в реке ловили.

Конечно, тоже старались быстро употребить. На пару-тройку дней ее,

обязательно выпотрошенную, можно было сохранить,

переложив крапивой. Вот этого добра в деревне вырастало

вдоволь! Ветки черемухи в этом деле тоже помогали.

Еще один скоропортящийся продукт – дрожжи.

Хороший пирог – только из доброкачественных дрожжей. Их или сушили,

или покупали вскладчину на кислое тесто к празднику. В будние дни

пекли пресные пироги – быстрее.

Грибы в большинстве

своем сушили, но и солить не боялись –

это были грузди, они уже ближе к осени шли. Емкости с грибами

спускали в погреб.

Теперь можно и итог подвести воспоминаниям – как обходились в

деревне без холодильников. Быстрое расходование скоропортящихся

продуктов, сезонное их употребление, использование для охлаждения

природных ресурсов, бактерицидных растений, различных традиционных

приемов первичной обработки продукции для непродолжительного

хранения…

Конечно, с холодильником замечательно жить! Вот агрегат

даже для абсолютных лентяев придумали: управляют им при помощи

пульта, и он может выбрасывать банки с пивом прямо в руки хозяину –

надо только наловчиться их ловить. Человек всегда найдет выход из

затруднительной ситуации!

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

MoneyFest отзывы 2025: стоит ли доверять онлайн-школе

MoneyFest отзывы 2025: стоит ли доверять онлайн-школе  Сериал про декабристов

Сериал про декабристов  Молодежь и революции

Молодежь и революции  "Две модели и художник" 1972 г. холст, масло Джон Кох (США, (1909 - 1978)

"Две модели и художник" 1972 г. холст, масло Джон Кох (США, (1909 - 1978)  Гениально!

Гениально!  Поездокрушение

Поездокрушение  Юлия Тутина Вход во храм Богородицы. Что можно и что нельзя делать 4 декабря

Юлия Тутина Вход во храм Богородицы. Что можно и что нельзя делать 4 декабря  Красота в обыденности в Гокарне, Индия.

Красота в обыденности в Гокарне, Индия.