Про летчика Беленко

kuschilop — 27.11.2023

kuschilop — 27.11.2023

Сегодня новость — умер летчик Виктор Беленко, угнавший в 1976-м году МИГ-25 в Японию. Наши новостные сайты подают эту историю примерно одинаково: предатель и подлец, американцы его выжали как лимон и выбросили, он умер одинокий и никому не нужный. Комментарии в том же духе, особенно почему-то упирают на то, что Беленко подставил своих сослуживцев, многих из которых незаслуженно наказали при разборе полетов после побега.

И общий вывод: предал Родину за колбасу и тушенку.

При этом совершенно игнорируются обстоятельства его поступка. Сам он подробно их излагает в книге, которую американский журналист написал по его словам. Она свободно лежит в интернете: https://vtoraya-literatura.com/pdf/barron_pilot_miga_posledny_polet_belenko_1986__ocr.pdf

В книге, безусловно, присутствует пропагандистский стиль. Однако многие детали жизни героя хорошо узнаваемы и реалистичны. Обычные для СССР непростые бытовые условия, унижения со стороны начальства, беспросветность будущего, скрашиваемая водкой — аутентичность этого не вызывает сомнения. Мне запомнился эпизод, где Беленко успешно поступает в Летную Академию, и на первом построении сержант начинает оскорблять курсантов, говоря «вы здесь скот, ничто, просто говно». Верю — моего дядю в детском саду воспитательница называла «мешком с говном». А описание базы в Чугуевке, откуда он и сбежал, достойно цитирования.

«Вскоре семья Беленко переехала в Чугуевку. Первую неделю Людмила (жена Беленко) проплакала. По сравнению с этой деревней, стоящей в глухом лесу недалеко от границы с Кореей и Китаем, даже Сальск казался раем. Улицы в Чугуевке не были асфальтированы и освещены, непокрашенные сборные бараки производили удручающее впечатление. Уборные были во дворе, над открытыми помойками тучами роились мухи и вонь стояла как в жару на мусорных свалках. В магазинах Чугуевки нельзя было достать ни мяса, ни сосисок, ни овощей. Фрукты и овощи покупали, главным образом, на базаре, который был открыт только по воскресеньям... Территория химического завода была огорожена проволокой под током высокого напряжения. Каждое утро туда тянулась колонна бритоговых зэков, в сопровождении вооруженных автоматами конвоиров и охранных собак. Их серые лица и пустые глаза, рваная одежда и обувь — все это Беленко уже видел однажды, в Рубцовске, двадцать лет назад...

Через несколько дней после приезда Беленко попал на закрытое собрание летного состава. Там он не услышал ничего нового: пьянство и воровство авиационного спирта были и здесь постоянным явлением. Солдаты отказывались есть еду, которую им давали в столовой, затевали драки, сбегали со службы на несколько дней, писали домой об ужасных условиях. Письма, конечно, попадали в руки органов, но командиров волновало не это. „В любой день может быть инспекция, которая выявит нашу полную неподготовленность к боевым действиям, — говорил подполковник Шевцов. — Каждый из нас несет ответственность за то, что происходит в полку”.

<...>

Семье Виктора еще повезло — они делили двухкомнатную квартиру только с одной семьей : в соседней комнате жил бортинженер с женой и двумя детьми. В других квартирах жило по три-четыре семьи и там то и дело возникали скандалы. Людмила устроилась работать медсестрой в поликлинике, и это также было удачей. Все офицеры по очереди должны были нести суточное дежурство, патрулировать казармы, столовые и следить за дисциплиной. То, что Беленко увидел в свое первое дежурство, поразило его. В казармах, рассчитанных на сорок человек, размещалось 180-200 солдат. Койки стояли вплотную, и теснота была такая, что нельзя было сделать движение, чтобы не задеть кого-нибудь. В каждой казарме было только два умывальника. Нижнее белье меняли раз в неделю и раз в десять дней солдат возили в баню. Перегруженность столовых исключала возможность размещения всех солдат. Пока ела одна группа в сорок человек, другие сорок стояли позади них в ожидании места и посуды. На завтрак каждый солдат получал 150 г хлеба, 10 г масла, 20 г сахара и чай. Обед состоял из жидкого супа, каши с одним или двумя кусочками сала и кружки киселя. Ужин был таким же, как завтрак. Единственным развлечением как солдат, так и офицеров был телевизор — больше на базе нечего было делать и некуда было пойти. Зато спирт был доступен в неограниченных количествах.

<...>

Будущее каждого офицера зависело теперь от того, какое впечатление произведет на министра их полк. Было решено срочно провести шоссейную дорогу от посадочной вертолетной площадки до базы длиной в шесть километров. Весь полк был брошен на строительство дороги. Это был приказ сверху, Шевцов не мог бы сам предпринять такое дорогостоящее строительство... Вскоре последовал новый приказ — украсить ландшафт вдоль дороги: министр любит природу. Для этого понадобилось расчистить тайгу и посадить вдоль шоссе молодые деревца. Но ведь всем известно, что нельзя пересаживать деревья в середине лета. Однако, приказ есть приказ. И на грузовиках были доставлены сотни молодых сосен, елей и тополей. Все деревья, конечно, погибли. Начальство было очень недовольно таким своеволием природы, как вдруг кому-то в голову пришла спасительная мысль: оставить все как есть, а перед самым прибытием министра опрыскать деревья зеленой краской... Увы, все это оказалось ни к чему: в начале августа из Москвы сообщили, что из-за болезни министра его приезд отменяется».

И так далее, и тому подобное — в целом, картина знакомая по многочисленным армейским историям наших отцов и дядь. Интересно, что людям, которые говорят про предательство за колбасу, просто не приходит в голову, что есть какая-то проблема в описанных выше условиях жизни и службы. Вот как описывает обстоятельства после побега Беленко его сослуживец, Виктор Подмолода, в своих воспоминаниях под названием «Полет без возврата»: https://svvaulsh.ru/content.php?content.86

«Товарищ майор, старший лейтенант Подмолода по Вашему

приказанию прибыл, — строго по Уставу представляюсь я,

занятому чтением каких-то бумаг, майору Норенко. Внимательно окинув

меня своим взглядом, он, сидящий в кресле, без предложения мне

присесть, и пристально глядя в глаза, начал говорить:

—

У меня есть информация, что вчера у себя дома, Вы устроили

коллективное прослушивание радиостанции «Голос Америки»… Ожидая,

как я буду реагировать на сказанное им, сделал паузу.

Понимая в полной мере возможные последствия за находящиеся под

запретом действия, и сознавая, что кривить душою в этой ситуации

нет смысла я, не дожидаясь, когда он продолжит говорить дальше, с

горечью за своё попадание под подозрение о ненадёжности и

неблагонадёжности, ответил:

— Товарищ майор, Вы ведь

прекрасно знаете, что, кроме того, что довёл до нас полковник

Чернышёв, мы ничего больше не слышали и не знаем. Просто интересно

знать, что заставило его так поступить? Как он объяснит свой

поступок? Почему он предал Родину, своих товарищей и свою семью?

Только это и ничего более, заставило меня слушать «Голос

Америки».

Чисто по человечески ему, видимо, было всё предельно ясно, а потому

он без лишней строгости сказал:

— Не положено.

Понятно?

—Да, — ответил я и, получив

разрешение убыть, закрыл за собою дверь его кабинета.

Медленно опускаюсь по ступенькам вниз, а в голове назойливый,

безответный вопрос: кто «сдал» меня? Поступившая из чьих уст

информационная утечка, стала причиной незапланированной, короткой,

но малоприятной и предельно опасной аудиенции с начальником

политотдела полка? Неужели «настучал» кто-то из моих

однокашников?

<...>

Закончив обсуждение выполненных, не предусмотренных Плановой

таблицей, трёх полётов командир полка, обращаясь к майору Мишечеку,

с вздохом, произносит:

— Тут спущено указание, выявить

всех морально неустойчивых лётчиков и отстранить их от лётной

работы, а фамилии выдать наверх. Приказано не жалеть ни кого, при

малейшем сомнении – ни каких колебаний. Фамилию одного мне уже

назвали – Хуторской, попался пьяным Чернышёву.

Понимая, что понятие «моральная неустойчивость» не имеет чётко

обозначенных рамок и порою достаточно мнения одного человека, чтобы

попасть под это определение и оказаться с таким ярлыком, я сразу же

вспомнил короткую беседу с майором Норенко. Здесь и придумывать

ничего не надо — налицо морально-политическое разложение.

Получается, что у меня больше доверия к вражеским голосам, чем к

официальной политике КПСС, членом которой я являюсь. Чем не

идеологический оборотень? Да ещё и других так нагло и откровенно

сбиваю с истинного пути. Какие тут могут быть колебания? Это тот

случай, когда не под корень надо рубить, а вырывать с корнем. И это

всё на фоне уже состоявшегося предательства. Становится

страшно.

<...>

11 сентября стало днём расправы над неугодными. Над теми,

кто не отвечал требованиям моральной устойчивости. Таковыми стали:

Сергей Хуторской и Володя Кирсанов – мои однокашники, прибывшие в

Чугуевку из Советской Гавани; В.Гизик – выпускник АВВАКУЛ-73г,

прибывший из Золотой Долины (аэр. Унаши). Как сложилась судьба

последнего – я уже забыл и не помню, а вот, что касается моих

однокашников, то до сих пор у меня в глазах их белые, почти меловые

лица и полные растерянности и отчаяния взгляды. Им было объявлено,

что они отстраняются от лётной работы и назначаются на новые

должности: С.Хуторской – штурманом наведения на ПН в Великую Кему,

а В.Кирсанов – начальником прицепа в радиотехнический полк (или

батальон) под Уссурийском. Для оформления своего убытия им был

определён всего один день...

Вот так круто обошлась с ними судьба-злодейка. А вина их (по

определению — моральная неустойчивость) сводилась к тому, что

первый — в свободное от службы время — попался на глаза полковнику

Чернышёву с запахом спиртного, а второй — будучи холостяком — вёл

раскрепощённый образ жизни не совместимый с существовавшими в то

время стереотипами. В. Гизику ставилось в вину его неравнодушие к

вину и женщинам.

Невероятно жёсткая и мгновенная расправа над первыми тремя

выбранными жертвами, по замыслу её устроителей, как я понял,

призвана была вселить страх в остальных лётчиков. В подтверждение

этому было сказано, что это только начало и, что не будет ни какой

пощады для лиц допускающих те или иные отклонения. Под «отклонения»

могло попасть, что угодно.

<...>

По прошествии, примерно, месяца со дня улёта В. Беленко,

после жёстких заявлений А. Громыко в адрес Японии, я, пересилив

страх, решил включить ВЭФ-201 и послушать, что нового говорят на

эту тему «забугорные голоса». На этот раз, по сравнению с выпусками

новостей первых дней, когда на 90% эфир был посвящён угону

самолёта, чувствовалось — интерес к делу угасает. А что касалось

судьбы самого В. Беленко, то вообще ничего сказано не было.

Закончив слушать, лёг спать. На третий день (именно так),

последовал вызов меня в кабинет майора В. Норенко. Только я

доложил, как он проницательно глядя на меня, задаёт вопрос:

— Что непонятно? Я с Вами уже говорил, что слушать зарубежные

радиостанции нельзя, что они морально разлагают человека и

формируют у него неправильное мировоззрение!

От неожиданности я растерялся — в этот раз «капать» или «стучать»

на меня было некому, дома были я, жена и неполных трёх лет сынишка.

Быстро соображаю и произношу:

— Товарищ майор! Даю слово офицера, больше по этой теме у нас с

Вами разговоров не будет, я не буду слушать зарубежные голоса.

— Не надо! Вы не плохой лётчик, молоды. Зачем портить себе

жизнь?

Сказав это, он тихо и спокойно произнёс:

— Идите.

Умиротворённое окончание повторной беседы, заставило меня поверить

в то, что ничего плохого со мною случиться не должно.

Скажу честно, слово я своё сдержал и до самого отъезда из Чугуевки,

включая и слушая свой ВЭФ-201, я ни разу не включал

КВ-диапазоны...

Каким образом майор В.Норенко узнал о вторичном прослушивании мною

зарубежных радиостанций? Я много над этим думал и пришёл к выводу,

что в динамиках громкой связи, установленных в квартирах,

находились «жучки». По мере накопления информации, она

прослушивалась, а затем уже проводилась адресная профилактическая

беседа. Так, видимо, было и в первый раз.

<...>

В июне 1984 года, отдыхая в Крыму, в военном санатории в

Евпатории я, будучи уже сам командиром авиаэскадрильи, встретил

своего бывшего комэска А. Н. Мишечека. Вспоминая совместные годы

службы, судьбы своих сослуживцев и, кто из них, где находится,

коснулись и улёта В. Беленко. Я тогда его откровенно

спросил:

— Анатолий Николаевич, если не секрет, и если

Вы знаете, ответьте: как мне удалось избежать попадания в

«тар-тарары» после ставшего известным факта прослушивания мною

«Голоса Америки» и двух бесед с майором В. Норенко по этому

поводу?

Он ответил коротко и предельно ёмко:

— Было дело, но на

то я и комэска был, чтобы отстаивать своих подчинённых.

Что тут можно добавить? Эти слова останутся со мною до последнего

вздоха, и всегда будут являть собою пример офицерской чести,

благородства и того, каким должен быть командир — такие не

предают и за таких, не жалея, умирают.

<...>

В начале декабря 1977 года мне стало известно, что в Ростов

возвращается мой сменщик Б.Пинигин. У меня и у лётчиков полка,

знавших Бориса, недоумение – что это может означать? Как ему

удалось через четыре с небольшим месяца добиться возвращения к

прежнему месту службы? С его приездом выяснилась неимоверно жёсткая

и жестокая правда – приказом ГК войск ПВО его уволили из армии по

служебному несоответствию.

Примерно через неделю после прибытия из Чугуевки, Борис и его

супруга Оля пригласили меня с женою к себе на чай. В разговоре за

чашкой чая выяснилось следующее.

В последних числах сентября 1977 года, когда Борис был на полётах,

к нему домой ранним вечером, пришёл с визитом полковой «особист».

Извинившись за неожиданный визит, он попросил Ольгу уделить ему

несколько минут и ответить на интересующие его вопросы. Сводились

они к тому, есть ли родственники за границей и какие отношения с

ними поддерживаются? До этого её никто и ни когда на эту тему не

расспрашивал, хотя формальный повод имелся давно….

Оформляясь на службу солдаткой, при заполнении Анкеты, она без

утайки написала, что в Америке живёт родная сестра её мамы, т.е.

тётя, которую в годы Великой Отечественной войны немцы угнали на

работы в Германию. Когда война закончилась, то тётя, оказавшись в

зоне занятой союзниками по антифашистской коалиции, познакомилась с

американским солдатом и, выйдя за него замуж, уехала в США, город

Детройт. В общем, типичная история, каковых тысячи. Сама Ольга тётю

живою ни когда не видела и, о её существовании знала только со слов

матери и по тем редким посылкам, которые та присылала.

Познакомившись с Борисом, прибывшим для службы в Ростов, Ольга

вышла за него замуж. Разве она могла, молодая девчонка, знать, что

эта запись взорвёт её личную жизнь и навсегда покалечит Бориса?

После улёта В. Беленко КГБ, следуя установке «выявлять не

благонадёжных», с огромным усердием начало «копать» под всех

лётчиков и просвечивать их, как рентгеном, внимательно изучая всю

родословную до пятого колена. Так они вышли на эту запись.

Полёты Бориса в тот день и в ту лётную смену оказались последними в

его жизни. Наутро, когда он собрался, оформляя лётную документацию,

выполненные накануне полёты записать в лётную книжку, хранившуюся в

штабе авиаэскадрильи, то оказалось, что она неожиданно «пропала», а

без неё летать нельзя. Она — главный документ лётчика.

Это, как человек без паспорта – ни кто, так и лётчик — без

лётной книжки.

«Пропажа» так же неожиданно нашлась после того, как ему была

вручена в руки для прочтения вынесенного вердикта полученная по

каналам спецсвязи телеграмма об его увольнении из вооружённых сил

СССР. В конце телеграммы определялся и срок для приведения её в

исполнение — 48 часов с непременным докладом на ВЕРХ.

У командира полка И.Тишанинова не хватило сил и смелости озвучить

её содержание, хотя положение командира обязывало сделать это лично

ему.

Вручая телеграмму в руки Борису он сказал: «Читай». И, как бы

оправдываясь, дал понять, что в данной ситуации от него ничего не

зависело. Робкие попытки Бориса найти ответ на вопрос: «Что следует

понимать под служебным несоответствием при полном отсутствии

каких-либо взысканий и нареканий?» — успехом не

увенчались. Все, к кому он обращался, отвечали, что ответ на этот

вопрос ведом только самому Главкому.

Почти двухмесячное ожидание приказа обернулось для Бориса

бессонными ночами и прозябанием на те скудные деньги, которые

собирали вскладчину для него и его семьи лётчики полка. Прибыв из

Чугуевки в Ростов, Борис и его семья почти полгода были лишены

средств к существованию, т.к. отсутствовали документы, на основании

которых он мог бы получить паспорт и устроиться на работу.

Выручили, а, по сути, не дали умереть, родители Ольги.

<...>

Получив долгожданный паспорт, он устроился

механиком-заправщиком на топливозаправщик в аэропорту города

Ростова-на-Дону и обслуживал вылеты гражданских самолётов. Этим он

занимается и сейчас, но в должности вырос до техника ГСМ. Когда

встречаемся, то ведём разговоры о своих детях и внуках, и изредка о

своих молодых ушедших годах, и о его поломанной судьбе.

Что ему за это время пришлось пережить и что означает жить с

клеймом, по сути дела, «врага народа» - знает только он сам! Он не

ропщет и не жалуется на жизнь. Он не требует найти и наказать

виновных, а ждёт и надеется, что допущенная три десятилетия назад

ошибка, хотя бы и с великим опозданием, будет исправлена. Он

готов, — только бы свершилась справедливость! —

простить своей Отчизне все обиды за свою исковерканную судьбу и

несбывшиеся надежды».

У меня нет ни малейших сомнений в том, что Виктор Борисович Подмолода — патриот, честный офицер и умный человек. Однако удивительно, что, описывая все эти обстоятельства, он не задается простым вопросом — как же можно охарактеризовать государство, которое таким вот образом относится к своим гражданам и к своим офицерам? Больше всего, наверное, это похоже на поведение оккупационных властей, не доверяющих населению покорённой территории, боящихся его и не жалеющих. Это обстоятельство помещает поступок Беленко в особый контекст. Да, он совершил предательство по отношению к этому государству, но можно ли называть предательством побег из оккупационного режима?

После всего сказанного выше Подмолода пишет:

«Помнить предательство В.Беленко меня заставляло и постоянное желание найти ответ на вопрос: «Как можно предать Родину, на верность которой присягал и в её лице семью, родителей и своих боевых товарищей?» Ответы на эти вопросы я ищу по сегодняшний день, пытаясь снова и снова переосмыслить то, чему являюсь и свидетелем, и участником».

Тут остаётся только развести руками.

Беленко в интервью объяснял так (автоперевод с английского):

«Я действительно принял это решение, основываясь на моем недовольстве этой страной. Я старался сделать все, что в моих силах. Я был одним из лучших пилотов-истребителей. Когда я был молод, я был одержим социалистическими и коммунистическими идеями, которые очень привлекательны, потому что они обещают полную занятость, бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, хорошую пенсию, бесплатный уход за детьми и так далее. Но позже я обнаружил, что эти идеи служили лишь очень небольшому числу коммунистической номенклатуры, а остальные люди были, по сути, рабами. Я пришел к выводу, что не могу изменить эту систему. Система настолько велика, что я никак не мог изменить ее или существовать внутри нее как нормальный человек. Для меня лучшим решением было отделить себя от этой системы...

После моего приезда самым трудным для меня было понять свободу выбора. Когда вы находитесь в закрытом обществе и правительство принимает решения о том, где вам жить, чем вы зарабатываете на жизнь и даже где вы умрете, очень трудно понять свободу выбора».

Пока Подмолода боялся, что ему припомнят двукратное прослушивание вражеских голосов, Беленко жил совсем другой жизнью. Он объездил всю Америку, рассказывая потом, что у него есть друзья во всех 50 штатах. Получив паспорт, он путешествовал и по другим странам. Учился новым профессиям, читал лекции о жизни в СССР, а после развала последнего стал консультировать компании, желавшие начать бизнес в России. Этот удивительный контраст напоминает притчу из Чжуан-Цзы:

«Разве ты не слыхал про лягушку, которая жила в глубоком колодце? — сказал он. — Эта лягушка однажды сказала черепахе, обитавшей в Восточном Океане: «В моей жизни так много удовольствий! Когда я хочу прогуляться, я вылезаю на перила колодца. Вернувшись к себе, я отдыхаю на отвалившейся от стенки черепице. Если я хочу купаться, я прыгаю в воду, и она доходит мне до самой шеи. А когда я выхожу на берег, моя нога погружается в грязь по самую щиколотку. Ни вьющаяся вокруг мошкара, ни крабы, ни жабы не имеют таких удовольствий. Поистине обладать целой лужей воды и глубоким колодцем, в котором я могу делать все, что пожелаю, — это вершина счастья! Почему бы вам не прийти ко мне в гости, не посмотреть, как я живу?»

Не успела черепаха из Восточного Океана ступить в колодец левой ногой, как ее правая нога уже застряла там. Пришлось ей отползти назад, и тут она рассказала лягушке про свой океан:

«Даже расстояние в тысячу ли не даст представления о том, как широк Океан, в котором я живу, а расстояние в восемь тысяч ли не даст представления о том, сколь глубок этот Океан, — сказала она. — Во времена царя Юя за десять лет случилось девять наводнений, но вода в Океане не поднялась. При царе Тане за восемь лет было семь засух, но воды в Океане не убыло. Не быть увлекаемым потоком в часы приливов и отливов, не чувствовать волнения, когда вода прибывает или убывает, — такова радость жизни в Восточном Океане».

Тут лягушку из колодца прямо оторопь взяла, и она лишилась дара речи. Ну а тебе, не умеющему распознать даже границу между истинным и ложным, пытаться уразуметь слова Чжуан-цзы — все равно что комару снести на себе гору или сороконожке перебраться через Желтую Реку. Такая задача тебе не по плечу. И тот, кто, не умея распознать смысл утонченнейших речей, старается как можно выгоднее для себя устроиться в жизни, не похож разве на ту лягушку из колодца?»

|

|

</> |

Современные комплексные IT решения для бизнеса: автоматизация и развитие

Современные комплексные IT решения для бизнеса: автоматизация и развитие  балтийский девичник

балтийский девичник

про смех

про смех  Царицыно-Дачное

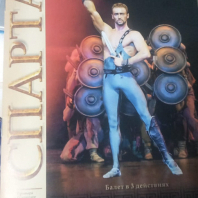

Царицыно-Дачное  "СПАРТАК"

"СПАРТАК"  Рыбки, кусудамы, лягушки, карпы и Пьеты

Рыбки, кусудамы, лягушки, карпы и Пьеты  Культурный досуг в выходные

Культурный досуг в выходные  Компания Intel провела сокращение персонала и уменьшила расходы на научные

Компания Intel провела сокращение персонала и уменьшила расходы на научные  Доброе Утро! Сегодня 19 октября

Доброе Утро! Сегодня 19 октября