Казаки

graf_orlov33 — 24.12.2023

graf_orlov33 — 24.12.2023

Николай Иванович Костомаров

В старинной Руси мирские люди, по отношению к русскому государству, делились на служилых и неслужилых. Первые обязаны были государству службой воинской или гражданской (приказной).

Вторые – платежом налогов и отправлением повинностей: обязанности этого рода назывались тяглом; исполнявшие их «тянули», были «тяглые» люди. Но тягло определялось не ручной силой и, следовательно, не числом душ, а размером имущества, приносящего доход, определяемого писцовыми книгами. Тяглые были посадские (горожане) и волостные или крестьяне; первые облагались по своим промыслам, вторые по землям, которыми владели. Ответственность перед правительством возлагалась не отдельно на хозяев, а на целые общины, которые уже сами у себя делали распределения: сколько какой из членов общины должен был участвовать в исполнении обязательств целой общины перед правительством.

В семьях были лица, не входившие в тягло; они могли со временем быть записаны в тягло и получать особые выти: до тех же пор они были нетяглые или гулящие люди. Эти нетяглые люди распоряжались собой вольно — имели право переселяться, наниматься, поступать в холопы, закладываться, верстаться в служилые люди и вообще располагать собою, как угодно. В грамотах о населении новых жилых местностей обыкновенно дозволялось набирать таких гулящих людей.

В XVI веке из этих гулящих людей начал образовываться класс, принявший название «казаков». В половине этого столетия мы видим появление казаков в разных краях русского мира, противоположных по местоположению и принадлежащих разным государствам. Таким образом, мы видим казаков в украинских староствах Великого княжества Литовского на берегах Днепра, сначала в звании промышленников, ходивших на пороги ловить рыбу, потом в звании военных людей, составлявших дружины Дашковича и Димитрия Вишневецкого, потом – организованных литовским правительством в виде военного сословия под особой командой и в то же время самовольно основавших за днепровскими порогами вольное военное братство, под названием Запорожской Сечи.

То же явление мы встречаем в восточной Руси. Казаки являются и на отдаленном севере, и на юге. На севере, в странах, прилегавших к морю, жители начинают делиться на тяглых, бобылей и казаков. Тяглые были хозяева, владевшие вытями, приносившими доход, с которого они вносили в казну налоги. Бобыли - бедные люди, бывшие не в состоянии держать целой выти и владевшие только дворами, с которых вносили небольшой налог. Казаками же назывались люди совершенно бездомные бездельники, не имевшие постоянного места жительства и переходившие по найму от одного хозяина к другому, из одного села в другое. На юге казаки имели другое значение; тут они были люди военные, подобные тем, которые появились в днепровских странах. Различие это понятно. На севере, где все было спокойно, гулящие нетяглые люди могли заниматься мирными промыслами, шатаясь с места на место; на юге, где безпрестанно можно было ожидать татарских набегов, подобные гулящие люди должны были ходить с оружием и приучиться к воинскому образу жизни.

По разрушении Золотой Орды и по раздроблении ее на множество кочевых орд, привольные степи Дона представляли приманку для русских людей; удалые головы, не только не боявшиеся опасностей, но находившие в них особую прелесть жизни, стали удаляться туда, селились и образовали воинское братство, подобное тому, которое явилось на Днепре под именем Запорожской Сечи. Должно думать даже, что последняя имела большое влияние на образование подобного же братства на Дону, как показывает одинаковость устройства запорожских и донских казаков во многих чертах. Так, мы видим и там и здесь одни и те же названия выборных начальников: атаманов, есаулов, одинаковое управление, суд, казну, строгое товарищество. У тех и других ощутительно – стремление удержать свою неприкосновенную корпоративность с сохранением своей суверенности от государственной власти, но вместе с тем и готовность служить государству с сохранением своей вольности. Московское правительство вскоре само завело казаков в своих южных городах, в смысле особого военного сословия.

Таким образом, образовалось два рода военных казаков: одни, в большей зависимости от правительства, стали населять южные города и уже перестали быть бездомными, гулящими людьми, а получали земли, не платя за них налогов, но обязываясь отбывать воинскую службу и поступая в этом отношении в разряд служилого сословия. С казацкой службой, в отличие от службы других разрядов служилых людей, соединялось понятие о легкости и удобоподвижности; особенным занятием казаков было держать караулы, провожать послов и гонцов, проведывать о неприятеле, нападать на него врасплох, переносить вести из одного города в другой и исполнять разные поручения, требующие скорости. Но, кроме этих казаков, на дальнем юге продолжали умножаться казаки в смысле самостоятельного братства вольных военных людей, которые управлялись сами собою, считали себя независимыми, и если изъявляли готовность служить Царю, то как бы добровольно. Такие казаки распространялись не только на Дону, но и на Волге; оказывая иногда услуги правительству, они уже в это время заявляли себя к нему отдельной самостоятельной силой: вопреки царскому запрещению могли вести войны с соседями, иной раз нападали на царских посланцев, грабили царские товары и купцов и давали у себя приют опальным и беглым.

Самое раннее начало казачества для нас теряется в истории. Вероятно, однако, что это название возникло на юге при столкновении с татарами. Слово «казак» чисто татарское и означало сперва вольного бездомного бродягу, а потом низший род воинов, набранных из таких бродяг. На юге Руси, как литовской, так и московской, прежде появления русских казаков существовали казаки татарские, в том же значении вольных бродячих удальцов.

Если в глазах правительства казачество получало значение военного сословия, то в глазах народа слово «казак» долго имело более широкий смысл. Оно соединялось вообще со стремлением уйти от тягла, от подчинения чьей либо власти, от государственной и общественной ответственности, вообще от того оседлого строя жизни, который господствовал в тогдашнем быту.

В древние времена, когда существовали отдельные земли и княжения, русские переходили из одного в другое или заходили на новые, не населенные прежде места; так населялся отдаленный север и северо-восток: Вятка, Пермь, Вологда и пр. Монастыри, как мы уже говорили, были одним из важных двигателей такой колонизации. Русский человек искал воли, простора и льгот, сообразно своей пословице: «рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». При раздельности земель переход из одной в другую естественно удовлетворял многих: нужны были люди, и новым людям давались льготы. Но когда земли и княжения соединились под властью Московских Государей и, вследствие этого, быт народа получал сравнительно более однообразия, такие переходы уже не могли представлять прежних выгод; притом образование двора, усиление государственных нужд, внутренняя и внешняя безопасность и частые войны повлекли за собой несравненно больше поборов и повинностей со стороны государства, а потом неизбежно было большее отягощение народа.

Побеги и перемены места жительства были самым обычным, самым укоренившимся явлением жизни старинной Руси. В жалобах правительству на отягощения жители постоянно угрожали разбежаться «врознь». Одни перебегали внутри государства с места на место: из тяглых черных волостей в монастырские или боярские вотчины и поместья, закладывались частным лицам, поступали в «холопи»; их нередко ловили и водворяли на прежние места жительства. Служилые люди таким же образом убегали oт службы: всегда, как только собирали в поход детей боярских и стрельцов, непременно следовало распоряжение ловить нетчиков, т.e. не являвшихся на службу.

Более смелые, независимые и удалые стремились вырваться совсем из прежней устоявшейся общественной среды и убежать туда, где им было привольно, как например в казаки «украинных» (южных) московских городов, или туда, где уже не было для них никаких государственных повинностей: таким сказочным притяжением — притоном были степи. Там образовалось вольное казачество. Но казак, по народному понятию, был не только тот, кто шел на Дон или в Сечь и поступал в военное братство, для всех открытое: всякий удалец, который искал воли, тяготился подчинением власти и тягостям крестьянских трудов, всякий шатавшийся беглец был в народном смысле казак. 0т этого собирались разбойничьи шайки и называли себя казаками, а предводителей своих атаманами, да и само Правительство называло их казаками, только «воровскими».

В глазах народа не было строгой черты между теми и другими. Казачество стало характеристическим явлением народной русской жизни того времени. Народ русский из гулящих и воинствующих, выбиваясь из государственных рамок, искал в казачестве скорее чего то личного, чем общественного.

Идеалом казачества была полная личная свобода, не стесняемое землевладение, выборное управление и самосуд, полное равенство членов общины, пренебрежение ко всяким преимуществам происхождения и взаимная защита против внешних врагов. Этот идеал ясно выказывается в истории малорусского казачества в ту эпоху, когда оно уже успело разлиться на целый народ.

В московской Руси, более тяготеющей к общественному порядку черты такого идеала выразились слабее, но здесь и там, пока этот идеал мог быть достигнут, казачество не иначе должно было проявиться, как в форме военной, наезднической и даже разбойнической. С одной стороны, соседство татар вызывало необходимость безпрестанно вести войны; защищаясь против врагов, казаки неизбежно стали и нападать на них. Удачные нападения давали им добычу, а приобретение добычи увлекало их к тому, чтобы, вместо мирных земледельческих и промышленных занятий, жить и обогащаться войною; к этому присоединялись и религиозные воззрения: так как враги их были не христиане, то нападения на них и грабежи считались не только нравственно позволительным, но и богоугодным делом.

В казаки шли люди бездомные, бедные, «меньшие», как говорилось тогда, и вносили с собой неприязнь к людям богатым, знатным и большим. Отсюда-то происходило, что казаки или шайки, называвшие себя казаками, со спокойной совестью нападали на караваны и грабили царских послов и богатых московских гостей. Но казаки, несмотря на все это, были русские люди, связанные верой и народностью с тем обществом, из которого вырывались: государству всегда оставалась возможность с ними сойтись, и если не сразу подчинить их, то до известной степени войти с ними в сделку, дать уступки и, по возможности, обратить их силы в свою пользу. Стремившиеся к вольностям казаки были все-таки не более как беглецы, а не какая-нибудь партия, стремившаяся сделать изменения или переворот в обществе. Убежавши с прежних мест жительства на новые, казаки могли быть довольны, если в этом новом жительстве им не мешали и оставляли с приобретенными льготами; до остальной Руси им уже было мало дела, по крайней мере, до тех пор, пока какие-нибудь новые потрясения или возникшие непреодолимые опасности не поворачивали их деятельности к прежнему их Отечеству. От этого, как только Царская власть шла им на встречу и призывала к служению, они готовы были служить ей, но только остерегаясь, чтобы у них не отняли их льгот.

Шайки, составленные из донских казаков и разных русских беглецов, нашли себе приют на Волге, нападали на послов, на купцов, не щадили случалось и царских судов, брали казну и товары. Разбои эти возрастали с каждым годом. Правительство посылало против них отряды, приказывало хватать и вешать, но нелегко было с ними расправиться, потому что, заслышав приближение царских сил, они скрывались в ущельях и пустынях. В 1579 году они напали, под предводительством атаманов Кольцо, Барбоши и других, на нагайский город Сарайчик и разорили его до основания. По жалобе нагаев Московский царь осудил Кольцо с товарищами на смерть, но поймать главных предводителей не могли и казнили только нескольких попавшихся. Вслед за тем толпа казаков – и с нею осужденный на смерть Кольцо – явилась в пермской стране.

ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАГИН: НАЧАЛО

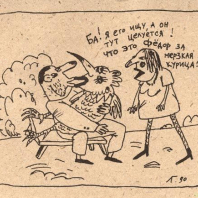

ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАГИН: НАЧАЛО  Что это за мерзкая курица?

Что это за мерзкая курица?  Мурманск, ледокол "Ленин" - ноябрь 2025

Мурманск, ледокол "Ленин" - ноябрь 2025  Понять человека

Понять человека  Директор экскурсионного бюро

Директор экскурсионного бюро  Без названия

Без названия  Косвенная речь: как передавать чужие слова на английском

Косвенная речь: как передавать чужие слова на английском  5 декабря-День воинской славы России.

5 декабря-День воинской славы России.