Цветы Екатерины Билокур.

pailish — 02.07.2025

pailish — 02.07.2025

Есть люди, которые идут к своей мечте несмотря ни на что. Идут через тернии, и хотя впереди их ждут не звезды, и они об этом знают, они упрямо идут вперед. Таким человеком была Екатерина Билокур, художник-самоучка из села Богдановка под Киевом. Своим творчеством Билокур не достигла ни денег, ни славы (кроме ордена «Знак почета» и звания «Народный художник), но звезд, все-таки, достигла —в 2024 году ее именем назван кратер на Меркурии.

Екатерина родилась в 1900 году. Ее семья была, как тогда говорили, зажиточной. Отец, Василий Иосифович, владел 2, 5 десятин земли (примерно 2,7 га) и держал скот. В семье было еще двое детей, два сына. Братья Екатерины ходили в школу, а ее было решено в школу не отправлять, сэкономить на одежде и обуви, и посадили за прялку. Но отец, видя ее умоляющие глазки, все-таки, подарил ей букварь, по которому Катруся, как ее называли дома, буквально за неделю научилась читать. Потом читать любимые книги Катре приходилась тайком от матери, которая, увидев у дочери книгу, тут же ее отбирала и находила ей новую работу. Так же тайком ей приходилось рисовать.

Катря рисовала на кусочках полотна, которое брала у мамы, или на дощечках, которые находила у отца. Особенно завидовала она младшему братику, которого отдали учиться в школу — у него были тетрадки. «Я украла у матери кусок белого холста и взяла кусок угля... Нарисую что-нибудь на одной стороне тряпки, потом наслаждаюсь созданным, потом нарисую что-нибудь на другой стороне... А в этот раз... Нарисовала не то, что видела, а каких-то воображаемых птиц... Душа моя так радовалась от того, что я могла придумать! Я смотрела на свой рисунок и смеялась, как сумасшедшая... Тут-то меня и застукали родители. Они разорвали мой рисунок и бросили его в духовку... «Ты что, с ума сошла? Что ты делаешь? Что будет, если другие увидят, как ты это делаешь? Какой черт после этого согласится на тебе жениться!..» — Писала в своих воспоминаниях Екатерина. С тех пор ей не только запрещали рисовать, но и лупили розгами за рисунки.

Однажды брату в школе задали нарисовать лошадь. Катря взяла тетрадку брата и всю разрисовала лошадками: ее лошадки щипали травку, неслись в галопе, были запряжены в тройку. Катря решила, что такую красоту надо показать родителям. Она нажевала хлебного мякиша, вырвали листы из тетрадки и приклеила их мякишем к стенам. Отец, увидев эту красоту, назвал дочь «стервигой» и что есть силы огрел сапогом. «Наказал же нас Господь», — жаловались родители соседям. «Ты бы, Катря, лучше вышивала», — ругали они дочь, — «у всех людей дочери в таком возрасте замужем, а наша чертей малюет». Односельчане кивали головами, и называли Катрю «чудаковатою дівкою».

Но упрямая Катря все-равно рисовала. Она разрисовывала декорации для местного драмкружка, организованного соседом и дальним родственником. Кисточки Екатерина делала сама: из прутиков и клочков шерсти. Самые лучшие кисточки получались у нее из кошачьего хвоста: «... брала волоски одинаковой длины из кошачьего хвоста. Для каждой краски — своя кисть. Технику грунтовки холста я придумала сама». Краски она давила из калины, свеклы и разных трав. Еще маленькой девочкой Катря была очарована садовыми и полевыми цветами, и ей хотелось запечатлеть эту красоту навсегда.

Отсутствие школьного образования помешало Екатерине поступить в художественное училище. В 1920-х годах Екатерина узнала о Миргородском техникуме художественной керамики, взяла с собой несколько рисунков, один из них даже был на бумаге, и отправилась в Миргород. Но в училище ее не взяли, у нее не было аттестата об окончании семилетки Пришлось Екатерине возвращаться домой пешком и снова воевать с родителями за право рисовать. Особенно неистовала мама, ведь девку пора было выдавать замуж. В 1934 году, доведенная матерью до отчаяния, Екатерина попыталась утопиться у нее на глазах. Екатерину спасли, мама разрешила рисовать и обещала не принуждать к замужеству, но простудив ноги в ледяной воде, Екатерина на всю жизнь осталась инвалидом. Все это ерунда, главное, ей разрешили рисовать.

Екатерина никогда не срывала цветы, она рисовала их только с натуры или по памяти. Она говорила: «Сорванный цветок, как утраченная судьба». Наверное, поэтому даже в букетах ее цветы выглядят удивительно живыми.

Екатерина рисовала свои картины довольно долго, иногда год. Тщательно выписывала каждый цветок. Зимой она рисовала по памяти, а летом с натуры.

Эти прекрасные цветы так бы и остались никому неизвестными, если бы не случай. Однажды по радио она услышала песню «Чи я в лузі не калина була» в исполнении Оксаны Петрусенко. Эта песня так растеребила ей душу, что 40-летняя женщина написала певице письмо, в котором рассказала о своей судьбе и желании рисовать. В письмо она вложила рисунок калины, Петрусенко оказалась человеком неравнодушным, она показала рисунок знакомым художникам, вскоре к Екатерине в Богдановку приехали представители Полтавского дома творчества, и свершилось настоящее чудо. Представители отобрали несколько картин для выставки в Полтаве, а затем и для Киевской выставки.

После войны картины Билокур регулярно приобретал Киевский музей Народного декоративного искусства. Его директор давал Екатерине холсты, растворители, краски, а деньгами от продажи картин Екатерина платила за квартиру брату, оставляя себе только на краски и бытовые мелочи. У нее даже приличной одежды не было. Сегодня большинство работ художницы хранятся в Киевском музее и в Яготинской картинной галерее, в частных собраниях картин почти нет. Всего за свою жизнь Екатерина создала около ста работ.

Затем к Екатерине пришло всемирное признание. Три картины Билокур: «Царь-колос», «Березка» и «Колхозное поле» участвовали в международной выставке в Париже в 1954 году. Увидев их, Пикассо поинтересовался их автором, и когда ему ответили, что это работы простой крестьянской женщины, он сказал: «Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили говорить о ней весь мир». Видимо, не только Пикассо покорили картины Билокур, после выставки во время транспортировки в СССР картина «Царь-колос» была похищена и до сих пор не найдена. Позже Екатерина повторила картину.

Личная жизнь у Екатерины не сложилась. Она была привлекательной девушкой и поклонников в родном селе хватало, но никто из них не понимал ее увлечения живописью. Женихи удивлялись и требовали оставить творчество, говоря «Как? Моя жена будет мазилкой!?».

Екатерина мечтала переехать в Киев, но не сложилось. Мать была больна, никуда ехать не хотела, да и ехать было некуда. Орденом и хвалебными статьями не поживешь, но никто не догадывался хотя бы привезти дрова одинокой художнице с больными ногами. Зимой Екатерина мерзла, часто голодала. Но она не жаловалась, она была благодарна за то, что ей дают краски. Когда по решению матери к ним в дом переехал брат с женой и пятью детьми, казалось бы будет легче, но стало еще хуже. В маленькой сельской хатке всем было тесно, невестка была та еще хабалка, и начались жуткие безобразные сцены. Невестка, которая должна была тянуть дом, не могла простить Екатерине рисования. «Та лежнюга і хаты не підмете, борща не сварить», — жаловалась она соседям, а после скандалов, которые сама же и устраивала, выбегала во двор и причитала, чтобы слышали соседи: «Це мене Бог наказав такою сім'єю». Екатерина пряталась в своей кладовке-мастерской и рисовала прекрасные цветы.

Екатерине очень не хватало общения. Были друзья по переписке, известные, уважаемые люди, но при реальном общении они оказывались не такими душевными, как ей казалось издалека. Екатерина оставалась наивной, открытой и очень доверчивой. Была у Екатерины и большая любовь к местному журналисту, который поразил ее, поцеловав ей руку при первом знакомстве. Душевные разговоры и дифирамбы, которые он ей пел, художница восприняла слишком прямолинейно. Когда Екатерина открыла ему свои чувства, журналист исчез навсегда. Они стояли на разных ступенях социальной лестницы, к тому же журналист был женат. Екатерина умерла в 1961 году почти вслед за матерью. У нее был рак. Даже умирая, мать так и не простила свою «дурну дочку», так и не осознав, что подарила миру гениальную художницу. После смерти Екатерины в дом вселились чужие люди, а картины забросили на чердак. На одну из картин ставили ведро с помоями, Картины буквально спасли, когда они начали покрываться плесенью. Екатерина рисовала пейзажи, натюрморты, портреты, которые тоже вызывают восхищение, но главным в ее творчестве всегда были цветы, которые она рисовала до самой смерти. Говорят, картины Билокур нужно рассматривать под лупой, настолько тщательно они нарисованы.

|

|

</> |

Как Strive помогает внедрять OKR и повышать вовлеченность сотрудников

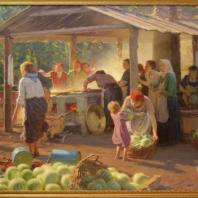

Как Strive помогает внедрять OKR и повышать вовлеченность сотрудников  Вебер Яков Яковлевич (1870 - 1958)

Вебер Яков Яковлевич (1870 - 1958)  Один мой день в июне

Один мой день в июне  Экзотика в африканской практике русского буш хирурга. Гл. 5 Пост 9 Укусы змей

Экзотика в африканской практике русского буш хирурга. Гл. 5 Пост 9 Укусы змей  Без названия

Без названия  Рамзан Кадыров чуть не утонул

Рамзан Кадыров чуть не утонул  Малина ягода - атас.

Малина ягода - атас.  Флорентийский дворец из красного кирпича

Флорентийский дворец из красного кирпича  Жуковский Станислав Юлианович (1873 - 1944)

Жуковский Станислав Юлианович (1873 - 1944)