Антонов "Расстрелянная разведка" (ч.2)

ua_katarsis — 08.01.2022

Продолжаю цитировать книгу Антонова. Обращаю ваше внимание, что

Сталин предполагал открытый судебный процесс над генералом РОВС

Миллером, чтобы тот в присутствии иностранных представителей и

прессы рассказал, с кем из заговорщиков в Красной армии состоял в

заговоре.

ua_katarsis — 08.01.2022

Продолжаю цитировать книгу Антонова. Обращаю ваше внимание, что

Сталин предполагал открытый судебный процесс над генералом РОВС

Миллером, чтобы тот в присутствии иностранных представителей и

прессы рассказал, с кем из заговорщиков в Красной армии состоял в

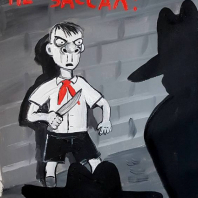

заговоре.Боец невидимого фронта (Г.Косенко).

27 декабря 1938 года но указанию наркома внутренних дел Лаврентия Берии был арестован и брошен во внутреннюю тюрьму на Лубянке отозванный из Парижа в Москву в ноябре того же года 37-летний резидент внешней разведки НКВД во Франции капитан госбезопасности Георгий Косенко. Ему вменялось в вину «участие в контрреволюционной террористической организации». Был тайно казнен в ночь на 21 февраля 1939 года, а его тело захоронено в безымянной братской могиле в районе совхоза «Коммунарка» вместе с телами других жертв произвола.

Георгий Николаевич Косенко родился 12 мая 1901 года в Ставрополе в семье служащего. Незадолго до начала Гражданской войны получил среднее образование, закончив в родном городе мужскую гимназию.

Белые царские генералы во главе с Калединым, выпущенные советской властью из тюрьмы под честное слово не воевать против нее, бежали на Дон и Северный Кавказ, чтобы развязать Гражданскую войну в стране. В 1918 году отец Георгия Косенко, принимавший участие в революционных событиях в Ставрополе, был расстрелян белогвардейцами, захватившими город. А вскоре и его сестра, являвшаяся членом партии большевиков с 1914 года и работавшая в большевистском подполье, была повешена. Озверевшие белые генералы не щадили даже женщин в борьбе за власть.

Георгий Косенко, которому едва исполнилось 17 лет, без колебаний встал на сторону советской власти. В 1920 году он становится секретным сотрудником ВЧК в Ставрополе и активно борется с бело¬гвардейцами и иностранными интервентами.

В начале 1933 года на молодого, но успевшего приобрести оперативный опыт чекиста обратили внимание сотрудники Иностранного отдела ОГПУ. По их рекомендации он переводится в кадры внешней разведки. А уже 30 апреля того же года Георгий Косенко назначается на ответственную должность заместителя резидента ОГПУ в Харбине. В середине мая 1933 года Георгий Косенко прибыл в Харбин в качестве заместителя руководителя «легальной» резидентуры. Разведчику был выдан дипломатический паспорт па имя Георгия Николаевича Кислова. В столице Маньчжурии, оккупированной японской военщиной в 1931 году, он работал под дипломатическим прикрытием секретаря советского Генконсульства. В июне 1935 года Косенко назначается резидентом ИНО НКВД и одновременно по линии учреждения прикрытия повышается до должности вице-консула СССР.

К моменту приезда Косенко в Харбин в «легальной» резидентуре работали шесть оперативных и четыре технических сотрудника.

Косенко через свои агентурные возможности выявил десять белогвардейских банд, сформированных японцами для переброски на советскую территорию. Им было установлено свыше 180 активных участников бандформирований, поставленных на учет в Центре. Благодаря полученной им оперативной информации три банды (Карася, Якимова и Комиссаренко), направленные на нашу территорию, при переходе советско-маньчжурской границы были ликвидированы.

Георгию Косенко удалось также выявить 25 активных японских разведчиков, засылавшихся штабом Квантунской армии на территорию СССР. К отдельным из них были подведены агенты резидентуры, что позволило Центру быть в курсе вопросов, интересующих японскую разведку. Одновременно Косенко через агентурные каналы установил более 300 японских разведчиков, работавших под прикрытием в различных пунктах и учреждениях марионеточного государства Маньчжоу-Го.

В конце 1935 года он серьезно заболел и в январе 1936 года был вынужден возвратиться в Москву. Врачи подлечили разведчика, и уже в мае того же года руководством разведки было принято решение о направлении его руководителем «легальной» резидентуры в Париж.

Сегодня в российской прессе можно встретить всякие суждения относительно этой чекистской операции (похищение генерала Миллера, РОВС-мое прим.), непосредственное отношение к которой имел и Георгий Косенко. Кое-кто пытается пред¬ставить Е.К. Миллера, прославившегося кровавыми злодеяниями па территории России, «невинной жертвой» НКВД.

А вот что писал во французской газете «Информасьон» за 24 апреля 1920 года о деятельности генерала Миллера на Севере России ее корреспондент в Архангельске, близкий друг Керенского эсер Борис Соколов:

«Я был свидетелем последнего периода существования правительства Северной области, а также его падения и бегства генерала Миллера со своим штабом. Я мог наблюдать разные русские правительства, но никогда раньше не видел таких чудовищных и не¬слыханных деяний. Поскольку правительство Миллера опиралось исключительно на правые элементы, оно постоянно прибегало к жестокостям и систематическому террору, чтобы удержаться на-верху. Смертные казни производились сотнями, часто без всякого судопроизводства.

Миллер основал каторжную тюрьму на Иокангском (Кольском) полуострове на Белом море. Я посетил эту тюрьму и могу удостоверить, что таких ужасов не было видно даже в царское время. В бараках на несколько сот человек размещалось свыше тысячи заключенных. По приказанию Миллера начальник тюрьмы Судаков жестоко порол арестованных, отказывавшихся идти на каторжные работы. Ежедневно умирали десятки людей, которых кидали в общую могилу и кое-как засыпали землей.

В середине февраля 1920 года, за несколько дней до своего бегства, генерал Миллер посетил фронт и заявил офицерам, что не оставит их. Он дал слово офицера позаботиться об их семьях. Но это не помешало ему закончить приготовления к бегству. 18 февраля он отдал приказ об эвакуации Архангельска 19 февраля к двум часам дня. Сам он и его штаб в ночь на 19 февраля тайно разместились на яхте "Ярославна" и ледоколе "Козьма Минин". Генерал Миллер захватил с собой всю государственную казну, около 400 000 фунтов стерлингов (10 миллионов рублей золотом), которые принадлежали Северной области.

Утром 19 февраля население узнало об измене и бегстве генерала Миллера. Много народу собралось возле места якорной стоянки "Козьмы Минина", в том числе солдаты и офицеры, которых Миллер обманул. Началась перестрелка. С кораблей стреляли из орудий. Было много убитых. Вскоре "Козьма Минин" ушел из Архангельска. Измена Миллера произвела чудовищное впечатление на офицеров на фронте. Некоторое время они не знали о бегстве штаба и продолжали защищаться. Узнав об измене своих начальников, многие из них покончили самоубийством, а другие перешли на сторону большевиков».

Вот такой портрет генерала Миллера нарисовал эсер Б. Соколов, далекий от симпатий к большевикам. К этому можно добавить, что по законам Российской империи присвоение казенных денег считалось тягчайшим преступлением.

Генерал Миллер и другие руководители РОВС переориентировались в своей деятель¬ности на нацистскую Германию, совместно с которой рассчитывали вторгнуться на территорию СССР и возглавить оккупационный режим гитлеровцев. «РОВС должен обратить все свое внимание на Германию, — заявлял генерал Миллер. — Это единственная страна, объявившая борьбу с коммунизмом не на жизнь, а на смерть».

Для организации похищения генерала Миллера в Париж прибыл заместитель начальника внешней разведки НКВД Сергей Шпигельглас. Во французскую столицу был также командирован из Испании резидент НКВД Александр Орлов. В операции принимал непосредственное участие парижский резидент НКВД Георгий Косенко, а также целый ряд сотрудников центрального аппарата разведки, специально командированных в Париж. Конечная цель операции перед ними не раскрывалась. Согласно разработанному плану, генерал Скоблин должен был заманить Миллера на конспиративную квартиру резидентуры—якобы для переговоров с представителями гитлеровских спецслужб о налаживании сотрудничества с РОВС.

Миллер был доставлен во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянке, где содержался как заключенный № 110 под именем Иванова Петра Васильевича до мая 1939 года.

Но дальше еще интереснее. «Сталин прекрасно понимал, что в подобных условиях продолжение судебных процессов над военными, в которых предполагалось использовать Миллера, может окончательно деморализовать Красную Армию в преддверии близящегося военного столкновения с гитлеровской Германией, и отказался от этой идеи.»

Значит, Миллеру было,что сказать?!

11 мая 1939 года Л. Берия, сменивший Н. Ежова на посту наркома внутренних дел, подписал распоряжение о расстреле генерала Миллера, осужденного Военной коллегией Верховного суда СССР. В 23 часа 05 минут того же для приговор был приведен в исполнение.

(Троцкий). самым важным агентом в ближайшем окружении Льва Седова был привлеченный летом 1934 года к сотрудничеству с советской разведкой резидентом ИНО ОГПУ Глинским (оперативный псевдоним «Петр») Марк Зборовский (псевдоним «Мак»).

В августе 1937 года, когда уехавший на время из Парижа Лев Седов поручил ведение всех дел Зборовскому, Косенко получил через агента список адресов сторонников Троцкого в различных странах. Через Зборовского резидентура также выяснила, что Троцкий пере¬дал часть своего архива в Институт исторических исследований в Па¬риже. Узнав об этом, Сталин распорядился вывезти архив в Москву. Проведение операции было поручено «группе Яши»—специально¬му подразделению НКВД, которым руководил Яков Серебрянский.

В ночь на 7 ноября 1936 года агент Серебрянского англичанин Моррисон (псевдоним «Гарри»), имевший прочные связи в управле¬нии полиции, с помощью резидентуры успешно выполнил задание Сталина. Косенко направил дипломатической почтой на Лубянку так называемый «архив Троцкого»: огромное количество рукописей, статей и писем Троцкого общим весом около 80 килограммов. Благо¬даря усилиям парижской резидентуры Сталин был в курсе замыслов своего главного политического противника.

11 февраля 1937 года Георгий Косенко направил в Центр отчет Марка Зборовского о его беседах с сыном Троцкого. По словам агента, Лев Седов склонялся к мысли о том, что Сталина необходимо физически ликвидировать. В одной из бесед Седов сказал Зборов¬скому, что «поскольку весь режим в СССР держится на Сталине, то достаточно убить его, чтобы все развалилось». Седов неоднократно возвращался к этой теме и подчеркивал необходимость убийства Сталина, намекая на то, что это должен сделать сам Марк Зборовский.

Ликвидация Троцкого была поручена Ежовым руководителю Особой группы НКВД Сергею Шпигельгласу. В соответствии с раз¬работанным им планом деятельность внешней разведки НКВД по уничтожению троцкистов была перенесена во Францию. Это было связано с предательством нелегального резидента НКВД в Европе Игнатия Порецкого, который порвал с разведкой и направил в Москву письмо, в котором объявил, что присоединяется к IV Интернацио¬налу. Организацией первого съезда этой троцкистской группировки занимался сын Троцкого.

В сентябре 1937 года Игнатий Порецкий по приказу Сталина был ликвидирован в Швейцарии. Лев Седов умер в Париже в фев¬рале 1938 года.

Перед агентом парижской резидентуры Зборовским была постав¬лена задача проникнуть в ближайшее окружение Троцкого, чтобы быть в курсе его планов. По заданию Косенко Зборовский написал Троцкому личное письмо, которое, впрочем, осталось без ответа.

В связи с неудачей операции чекистов по внедрению Зборовского в окружение «демона революции» Центр направил в Париж из Испании Рамона Меркадера и его мать Каридад. Косенко предписывалось разработать операцию по их внедрению в окружение Троцкого.

Однако выполнить задание Центра резидент не успел. В июле 1938 года резидент НКВД в Испании Александр Орлов, которого Ежов отозвал в Москву и намеревался ликвидировать, отказался выполнить распоряжение наркома и через свои родственные связи в США вместе с женой и дочерью тайно эмигрировал за океан.

В ноябре 1938 года капитан госбезопасности Косенко был отозван в Москву и выведен в резерв разведки. 27 декабря того же года по указанию Берии Георгий Косенко был арестован как «участник контрреволюционной террористической организации». Разведчику вменялось в вину знакомство и тесное взаимодействие с Орловым, которому он якобы выдал секреты подготовки операции по ликвидации Троцкого.

Вместе с Георгием Косенко в Москву были отозваны и арестованы Сергей Шпигельглас, а также резидент НКВД в Нью-Йорке Петр Гутцайт, координировавший из США операцию в отношении Троцкого. Эти разведчики были расстреляны по указанию Берии.

|

|

</> |

Как избавиться от сухости глаз вечером

Как избавиться от сухости глаз вечером  Спокойной ночи!

Спокойной ночи!  Ким Чен Ын на учениях спецназа КНДР

Ким Чен Ын на учениях спецназа КНДР  Подвиг американского комсомольца

Подвиг американского комсомольца  Ао-Нанг - курорт в провинции Краби

Ао-Нанг - курорт в провинции Краби  Время гераней

Время гераней  Малоизвестные факты о кино

Малоизвестные факты о кино  Дом-руину

Дом-руину