Советский глобализм

blau_kraehe — 17.08.2025

Именно советский проект заявил о себе как о первом проекте грядущей

- конечно, лишь в отдаленном будущем - глобализации. И

интернационализме как первом шаге к этой глобализации.

blau_kraehe — 17.08.2025

Именно советский проект заявил о себе как о первом проекте грядущей

- конечно, лишь в отдаленном будущем - глобализации. И

интернационализме как первом шаге к этой глобализации.Отрицать это было бы странно. Уже первые послереволюционные годы и довоенный период были пронизаны пафосом грядущего "единого человечества".

чтобы в мире

без Россий,

без Латвий,

жить единым

человечьим общежитьем.

Или можно вспомнить шолоховского Нагульнова с его наивной утопией грядущего мира, где все станут "приятно-смуглявые". То есть очевидно, что грядущая глобализация тогда была не "одной из идей", разделяемых кучкой маргиналов, а вполне общепринятой частью народной идеологии.

Конечно, можно возразить, что одновременно шли процессы коренизации, развития культур и языков народов СССР, вплоть до того, что многие народы вообще впервые обрели письменность. Казалось бы, при таких представлениях о будущей глобализации, все это не нужно, зачем - могли бы начать с активного внедрения везде и повсюду исключительно русского языка.

Но это кажется противоречием лишь тому, кто не понимает диалектики, а это именно она - интернационализм, как уважение к разным народам, помощь другим народам, дружба народов - как первая ступень к мировой глобализации. Интернационализм как отрицание шовинизма и национальной исключительности, и глобализация - как возвращение к единому народу, со снятием национализма вообще, как явления.

После чего, как это описывает Ефремов, "национальное" сохранилось бы разве что в качестве: "среди моих предков были русские", "кажется, в ваших жилах есть индийская кровь".

Другой вопрос, возможно ли было формирование "советского народа", то есть такое снятие национализма в пределах одной, пусть очень большой, страны (фактически - это ведь даже не одна страна, а союз стран и народов). В империалистическом окружении - как видим, это не получилось.

Заметим, в то время, когда в СССР возник "проект глобализма", в мире этим еще даже и не пахло, наоборот, процветал шовинизм, расизм, нацизм, а отношение метрополий к политически и экономически зависимым территориям было открыто хищническим, и это никто не скрывал и не маскировал какой-то "гуманитарной помощью". Оправдывалось это в лучшем случае "бременем белых", как безусловно превосходящих "туземцев и дикарей" и берущих на себя ответственность за этих неполноценных.

После Второй мировой войны возникают современные США, которые не сразу, но со временем предлагают альтернативную глобалистическую программу.

То есть, пожалуйста - глобализм (а также социальная справедливость, изобилие, свобода, развитие, демократия) - НО БЕЗ КОММУНИЗМА. Даже под знаменем борьбы с коммунизмом.

И надо сказать, они настолько преуспели в информационной войне, что теперь большинству людей кажется, что "программа Запада" - это и есть настоящий глобализм, справедливость для всех, изобилие, гуманизм, свобода и демократия. Что именно этого Запад и желает для всего человечества. И лишь наиболее умные люди, несмотря на обработку, стали догадываться, что США желают всех этих хороших вещей - но только для себя лично, причем ЗА СЧЕТ остального человечества.

В США даже появилась соответствующая футурофантастика - это Стар Трек, где, если рассматривать именно нашу тему, полностью осуществлены идеалы глобализма, такие же, как и в СССР. Уже в Стар Треке 1960х наряду с американцами на Энтерпрайз летает как минимум японец и русский, а в дальнейшем появляются и представители других народов, и о ужас - негры! (впрочем, Ухура была черной и в оригинальной серии, но она там лишь настолько черная, что это распознает лишь взгляд американца - а для нас она выглядит как белая). Стар Трек 1980х - это капитан-француз и команда из представителей даже не то, что разных народов, а именно глобализованного человечества, где нации имеют уже скорее декоративный смысл.

Забавно наблюдать истерики российских "левых" по поводу интернационализма в фильмах США ("все заполонили негры!"), в то время как в советской фантастике африканцы, индийцы и представители всех других небелых народов обязательно играли важную роль в изображаемом обществе будущего, и все это - гораздо раньше. Уже в "Туманности Андромеды" одна из главных пар героев - африканец и индийка, напоминаю, это 50-е годы...

То есть США лишь в 21м веке дошли до того, что было в советской фантастике значительно раньше. По вполне понятным политическим причинам. И кстати, заметим, что интернационализм советской фантастики (ну или уже "глобализация") были не декларативными, они исходили, во-первых, из реального опыта советской жизни, когда на производстве, в вузе или в экспедиции представители разных народов становились "единым целым", а во-вторых, из общего плана построения будущего в СССР. Из плана, где место найдется людям всех национальностей, и все они будут равны.

В отличие от этого, глобализм в американской фантастике - это такие США в масштабе. Ведь США - сами по себе интернациональный проект, где люди разных национальностей строят единое американское будущее, конечно же, под чутким руководством мудрых белых англосаксов. Почему же не распространить эти прекрасные идеи на весь мир?

(тут надо заметить, что конечно, и в русской фантастике непременно важную роль играли русские или же русские по происхождению, но это в конце концов только естественно - писателю куда проще изобразить человека своей ментальности, общая же идея заключался именно в фактическом равенстве и равном участии всех народов).

Еще интересно, что в фантастике США (это не только Стар Трек, конечно, но и все сериалы с приставкой "стар", и не только, и практически вся литература) межнациональные взаимодействия, интриги и войны попросту переносятся в космос. То есть похоже, что совсем без таких интриг и войн американские фантасты представить мир не способны.

В фантастике СССР взаимодействие с инопланетянами совсем другое - либо "прогрессорство" в том или ином виде (и не надо тут ограничиваться только Стругацкими), либо межпланетная дружба и любовь высокоразвитых коммунистических по сути цивилизаций, либо же в крайнем случае инопланетяне представляются как нечто совершенно непонятное, контакт с коим довольно-таки затруднен, вроде еще одной природной стихии.

Ну и как водится, глобализм, предложенный умирающим империализмом, оказался злобной карикатурой на советский глобализм (так же как фашизм был мерзкой ужасной обезьяной коммунизма).

Здесь предлагается "равенство всех народов" с периодическими всплесками "квот и инклюзивности", которые призваны якобы уравнять шансы, без реального уравнивания этих шансов. Почему невозможно реально уравнять шансы? - да потому что капитализм предполагает неравенство, жизнь и достижения одних людей за счет других, и одних народов за счет других. Глобализм заключается в том, чтобы любой человек в любой глухой деревне мира имел шанс переехать в "хорошую" страну, найти там рабочее место, и если есть талант и характер, "пробиться". То есть чтобы рабочие всего мира конкурировали за место в "теплом крае", где можно хорошо устроиться. Но чтобы реальные деревни продолжали оставаться нищими - ведь иначе зачем бы этим рабочим куда-то ехать?

При этом реальное объединение стран не только не достижимо, оно и не декларируется - наоборот, якобы происходит защита "национального суверенитета", именно с той целью, чтобы не поднимался уровень жизни, и чтобы зависимые страны продолжали поставлять капитал и рабочую силу в страны центра.

То есть империалистический глобализм - это "империализм без границ", империализм, где любой стране, любому народу запрещено даже что-то вякнуть в свою защиту и предпринять хоть какие-то шаги, чтобы остановить ограбление. Конечно же, те, кто посмел "вякнуть", тут же превращаются с помощью информационной власти в "диктатуры", "авторитарные режимы", у них обнаруживается "ОМП", или они просто объявляются террористами, причем все - от стариков до младенцев...

Но советский глобализм сейчас в анабиозе, поэтому империализму без границ теперь может противостоять лишь идея "мультиполярного мира", по сути своей - скорее китайская идея, предложенная этим самым "социализмом с китайской спецификой". То есть та ситуация, когда народы все-таки осмеливаются выступить на свою собственную защиту, против империалистического порабощения, и поддерживают в этом друг друга.

И здесь мы снова сталкиваемся с диалектикой, когда мультиполярный мир - отрицание единой империалистической диктатуры, и далее, видимо, через интернационализм мы снова начнем длительное восхождение к реальному коммунистическому глобализму.

Тут, кстати, возникает интересный вопрос. Говорят, что двигатель прогресса - это войны, и это правда: значительная часть научных открытий, а главное - широкое внедрение этих открытий в практику - происходит именно во время войны. Но если смотреть шире, то возможно и вообще все развитие человечества протекало путем и благодаря взаимодействию между собой разных человеческих групп. Начиная со стай кроманьонцев, через роды и племена, к народам и государствам. Торговля, взаимообмен обогащали культуры, способствуя их общему развитию. Война приводила к напряжению сил, необходимому для внедрения новых технологий.

Поэтому сейчас многие "не верят", что глобализм вообще возможен, полагая советских людей наивными идиотами. Но идиотами они, конечно же, не были, просто видели то, что сейчас, на другом витке спирали, близоруким людям незаметно. Однако интересно задуматься на самом деле - а возможно ли какое-то развитие, если человечество не будет разделено на враждебные или хотя бы конкурирующие группы?

Например, у меня есть версия, что коммунистическая формация практически очень рано начнет расселение на другие планеты (почему - другой вопрос, и тут тоже есть ряд аргументов). И тогда конкурирующими группами (в силу пространственной разделенности и ограниченности контакта) станут эти анклавы поселенцев. Это не приведет к "звездным войнам", потому что их просто незачем вести, не ресурсы же завоевывать в космосе, но определенное напряжение и конкуренция, несколько разные пути развития (нам они показались бы почти одинаковыми, а по факту различия могут быть весьма глобальными) все-таки будут.

Но все это очень отдаленное будущее, и сейчас смысла о нем говорить, может быть, и нет.

|

|

</> |

Жалюзийные двери или сплошные полотна: что выбрать для вашего интерьера

Жалюзийные двери или сплошные полотна: что выбрать для вашего интерьера  Про ужины

Про ужины  Поразительное фото в продолжение двух предыдущих постов

Поразительное фото в продолжение двух предыдущих постов  Очаковский Исход

Очаковский Исход  Архитектуровое

Архитектуровое  КРНЖ

КРНЖ  В чужих туфлях

В чужих туфлях  Герцог и герцогиня Браганса с наследником посетили Бангладеш

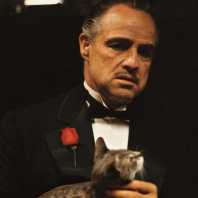

Герцог и герцогиня Браганса с наследником посетили Бангладеш  В какой знаменитой киносцене кошка появилась случайно?

В какой знаменитой киносцене кошка появилась случайно?