Сколько лет Владивостоку?

vladivostok — 03.07.2012

vladivostok — 03.07.2012

Самое раннее изображение Владивостока, репродукция с французской гравюры (1861).

Вчера мы поздравляли друг друга и отмечали 152-ю годовщину со дня основания Владивостока, считая, что день рождения города - 2 июля 1860 года. Конечно, я тоже всегда так думал, но недавно моя уверенность поколебалась. Работая в архиве Приморского отделения Русского географического Общества с подшивками старых газет, обнаружил в газете "Владивосток" № 44 за 1897 год материал, который мягко выражаясь, меня удивил. Не понимаю, как мимо него прошли другие местные краеведы, которые работали, судя по пометкам, с этой газетой не раз.

"Владивосток" от 2 ноября 1897 года представляет собой спецвыпуск, посвященный открытию в городе первого памятника - монумента адмиралу Невельскому. В связи с этим событием он наполнен материалами, посвященными деятельности Геннадия Ивановича и других личностей, причастных к появлению на карте мира русского Дальнего Востока. Одну из статей я представляю вашему вниманию, после чего - необходимые комментарии.

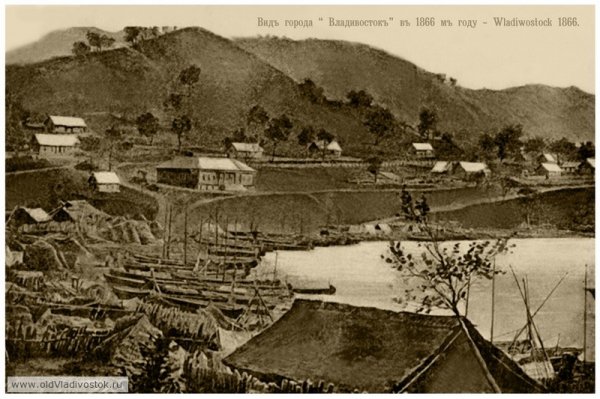

Самая ранняя фотография Владивостока (ретушь). 1866.

Из Амурской старины (воспоминания солдата)

Иван Николаевич Чугунников

"В 1855 году в селении Шилкинском была снаряжена первая военная экспедиция для занятия Амура под начальством графа Муравьева-Амурского. Ранней весной двинулась она вниз по Шилке и Амуру эшелонами поротно в составе 3-го и 4-го батальонов и артиллерии. Передвижение это было совершено на плотах, кои сопровождали несколько шестивесельных катеров. Не буду здесь описывать всех трудностей пути по неизвестной реке и местности, всех лишений и несчастий, которые нам приходилось испытывать и переносить. Доплыли мы так до места, где ныне расположен Благовещенск, а в то время росли только кусты. Тут мы были остановлены китайцами против их города Айгуня. Пошли переговоры и совещания и китайцы никак не соглашались нас пропустить. Китайские чиновники, да и население вело себя крайне заносчиво и дерзко. Муравьев, видя это и сознавая, что никакими словесными доводами их не урезонишь, пошел на пролом. Он приказал выгрузить с плотов артиллерию, выставить ее на противоположном Айгуню берегу Амура и приготовиться к бою. Все это совершалось на глазах китайцев. Когда все было готово, Муравьев через чиновников и переводчиков послал сказать Айгуньскому губернатору, что если они будут задерживать войска и не пропустят плотов, то он сотрет с лица земли их город и двинется дальше. Только тогда прибыли китайские власти и покончили дело миролюбиво, согласившись на пропуск.Живо мы собрались опять на плоты и поплыли вниз по Амуру до нынешнего Хабаровска, где стояла одна китайская фанза, а кругом был дремучий лес. Осмотрев местность, начальство нашло ее вполне пригодной для города и назвало это будущее поселение «городок Королек». Оставив здесь часть людей и довольствие, экспедиция двинулась вперед, выбирая по пути места для будущего расположения войск и устройства поселений, что, впрочем, отмечалось по всему течению Амура. На месте нынешнего Софийска оставили полную роту из состава 4-го батальона с большим запасом довольствия и двинулись к Николаевску, на месте которого также была тайга и трава выше человеческого роста на полянах, так что люди, случалось, плутали в ней. Лишь только мы подошли к Николаевску, как были встречены моряками во главе с Геннадием Ивановичем Невельским. Это свидание для всех было огромной радостью и первое время командиры весело пировали.

После данного нам роздыха, на месте Николаевска оставили полностью 4-й батальон, а остаток 3-го батальона, в котором я служил, решили отправить обратно в Забайкалье тем же летом. Это путешествие совсем было не похоже на сплав вниз. До Софийска еще добрались ничего, сносно, там еще прихватили лодок, которые успела сделать оставленная рота, захватили провианта и пошли дальше. По мере движения вверх, запасы стали истощаться, люди падали духом, настали холодные утренники, а потом наступили заморозки. Стало много объявляться больных, так как бичевой (бичева – связка веревок для тяги лодок против течения. – che-ck) часто приходилось идти в студеной воде… Я не стану раскрывать всего нашего горя – те тяжелые времена прошли…

В селение Шилкинское мы пришли, потерявши многих товарищей по дороге, уже поздней осенью. И тут опять занялись подготовкой леса для плотов и лодок новой экспедиции. Всю зиму к нам для той же цели подвозили из внутренней Сибири провиант и разные необходимые предметы. Весной 1857 года пришел к нам 2-й батальон, стоявший в Верхне-Удинске (ныне Улан-Удэ. – che-ck) и был сплавлен до нынешнего Благовещенска, где он и занялся постройкой жилья – мазанок из тальника. С наступлением весны 1858 года выступил и 3-й батальон, забрав с собой Забайкальских казаков-переселенцев. Переселенцев с семействами, домашней утварью, земледельческими орудиями и домашним скотом также погрузили на плоты и сплавили до места поселений ниже Благовещенска. Когда оставляли их на жительство в пустынных и диких берегах Амура, то не только молодые, но и старики плакали и кричали нам, уходившим ниже, вслед: «Здесь наша могила! Помяните нас, когда вернетесь домой!»

Развезя по берегу переселенцев, мы добрались, наконец, и до места расположения города Королька, впоследствии названного Хабаровском. Была уже осень; наскоро мы построили кое-какие хижины и землянки, пережив в них первую зиму. Весной 1859 года был составлен отряд, в который попал и я, под командой полковника Генерального штаба Будогосского и капитана Турбина. На трех канонерских лодках, немного побольше рыбацких гиляцких, сделанных руками солдат, отправились мы бечевою вверх по Уссури и Сунгаче обследовать Южно-Уссурийский край. Берегом озера Ханка дошли до местности Турий Рог и, выделив там небольшой отряд, направились пешком к бухте Золотой Рог. У живущих по пути китайцев нанимались подводы – быки и эти же китайцы служили нам проводниками по неизвестным тропам – дорог в то время не существовало. Так добрались мы до нынешнего Никольского, где в то время стояло несколько китайских фанз, принадлежащих богатому китайцу Су-пу-тину, именем которого ныне зовется речка Супутинка (ныне Комаровка – che-ck). Нельзя не вспомнить этого старика, сделавшего для русских много хорошего. Так, например, он впоследствии не только давал у себя безвозмездный приют всем проезжающим, но и кормил бесплатно целые роты и снабжал еще провиантом на дорогу. При бывшем вскоре нападении хунхузов Су-пу-тин был окончательно разорен. Везде, где мы шли, местность наносилась на карты и помечались места будущих поселений и расположения войск.

Наконец, дошли мы до Владивостока, где была кругом тайга и только близ угла нынешних Светланской и Алеутской было две-три китайских фанзы, да в овраге у Морского собрания стояла хатка (кажется, она жива и поныне), в которой жила горсть матросов, прибывших сюда морем.

И вот из всех первых, прибывших сюда русских людей,

я один удостоился 26 октября счастья быть свидетелем открытия

памятника завоевателю Амурского края адмиралу Г.И.

Невельскому".

Комментарий

В этих воспоминаниях много

удивительного. Во-первых, это рассказ очевидца событий, о которых

осталось крайне мало свидетельств.Ни Муравьев, ни другие главные

виновники присоединения Уссурийского края к России (Казакевич,

Будогосский, Шефнер, Комаров) не оставили нам мемуаров, а потому

любые осколки, из которых мы можем составить цельную мозаику,

годятся в дело. До настоящего момента таких фрагментов было очень

мало: воспоминания участников эскпедиции Будогосского - астронома

Гамова и топографа Усольцева, а также книга писателя и журналиста

Сергея Максимова "На Востоке", побывавшего в Уссурийском крае летом

1860 года и оставившего первое описание поста

Владивосток. Теперь к ним добавились мемуары солдата

Ивана Чугунникова.

Во-вторых, историки могут почерпнуть из

воспоминаний Чугунникова массу интересных деталей и

подробностей, более того, сделать неожиданное открытие. Итак, по

порядку.

1. Что касается первых сплавов по Амуру, то я не буду на них

останавливаться - пусть с этим разбираются благовещенские и

хабаровские краеведы. Скажу только, что, если верить Чугунникову,

то не только Золотой Рог был занят уже в 1859 году, но и основание

Хабаровска произошло раньше официальной даты (31 мая 1858

года). Вот эти строки:

"Живо мы собрались опять на плоты и поплыли вниз по Амуру до

нынешнего Хабаровска, где стояла одна китайская фанза, а кругом был

дремучий лес. Осмотрев местность, начальство нашло ее вполне

пригодной для города и назвало это будущее поселение «городок

Королек». Оставив здесь часть людей и довольствие, экспедиция

двинулась вперед..."

- относятся к 1855 году! То есть территория еще - китайская, а

Муравьев уже ставит здесь русские поселения и посты. Будем

честными, если бы не эта нахрапистость, энергия или пассионарность

- называйте как хотите - Муравьева, не видать нам российского

Дальнего Востока, как своих ушей. В мае 1858 года Муравьев подписал

с китайцами Айгуньский договор и буквально тут же объявил об

основании поста Хабаровка, хотя по Чугунникову, пост на этом месте

уже был, правда, под каким-то странным названием - "городок

Королёк".

2. Нас больше интересует, конечно же, та часть, где говориться о

Владивостоке. Отметим, что по мере приближения к бухте Золотой Рог,

солдат указывает на присутсвие китайского населения в крае - это

ответ тем, кто говорит о том, что китайцев здесь до прихода русских

не было. Были, причем не только манчжуры (манзы), но и ханьцы,

которым китайские власти вроде бы запрещали здесь селиться, но они

все равно ехали сюда, несмотря на запрет. Об этом писали и

Усольцев, и Гамов, и Максимов - вот и Чугунников добавил свои 5

копеек.

3. И. наконец, главное - экспедиция Будогосского продвигается на юг

Уссурийского края в 1859 году и та часть отряда, где находился

Чугунников (в Турьем Роге он разделились на три партии - ту, где

был Усольцев, вторая - где находился Гамов и третья - наш герой)

добирается до бухты Золотой Рог в июне 1859 года. Усольцев с

Гамовым в том же июне достигают Посьета. Что же видят топографы? А

видят они "...близ угла нынешних Светланской и

Алеутской две-три китайских фанзы, да в овраге у Морского собрания

хатка (кажется она жива и поныне - напомним, воспоминания относятся

к 1897 году), в которой жила горсть матросов, прибывших сюда

морем". Морское собрание, к слову, находилось на месте

нынешнего Матросского клуба и, кстати, это самое укромное место в

центре до сих пор - там находился овраг (остатки которого

сохранились до сих пор) и рос густой лес.С моря этого места не было

видно ни тогда, не сейчас. Такая маскировка вполне объяснима -

Уссурийский край и бухта Золотой Рог, а на тот момент - Хай-Шен-Вей

(кит.) и порт Мэй (англ.) нам тогда еще не принадлежали.

Итак, летом 1859 года, на берегу бухты стоит дом и там живут

моряки. Кто они и откуда взялись? Версии могут быть разными, но

одна из них такова. Незадолго до прибытия экспедиции Будагосского в

бухте Золотй Рог побывал лично генерал-губернатор Муравьев-Амурский

(почетную прибавку к фамилии и титул графа ему пожаловали за

подписание Айгуньского договора). Прибыл он сюда на корвете

"Америка", который стал первым русским кораблем, пришедшим в пока

еще китайскую, но, в недалеком будущем, российскую

бухту.

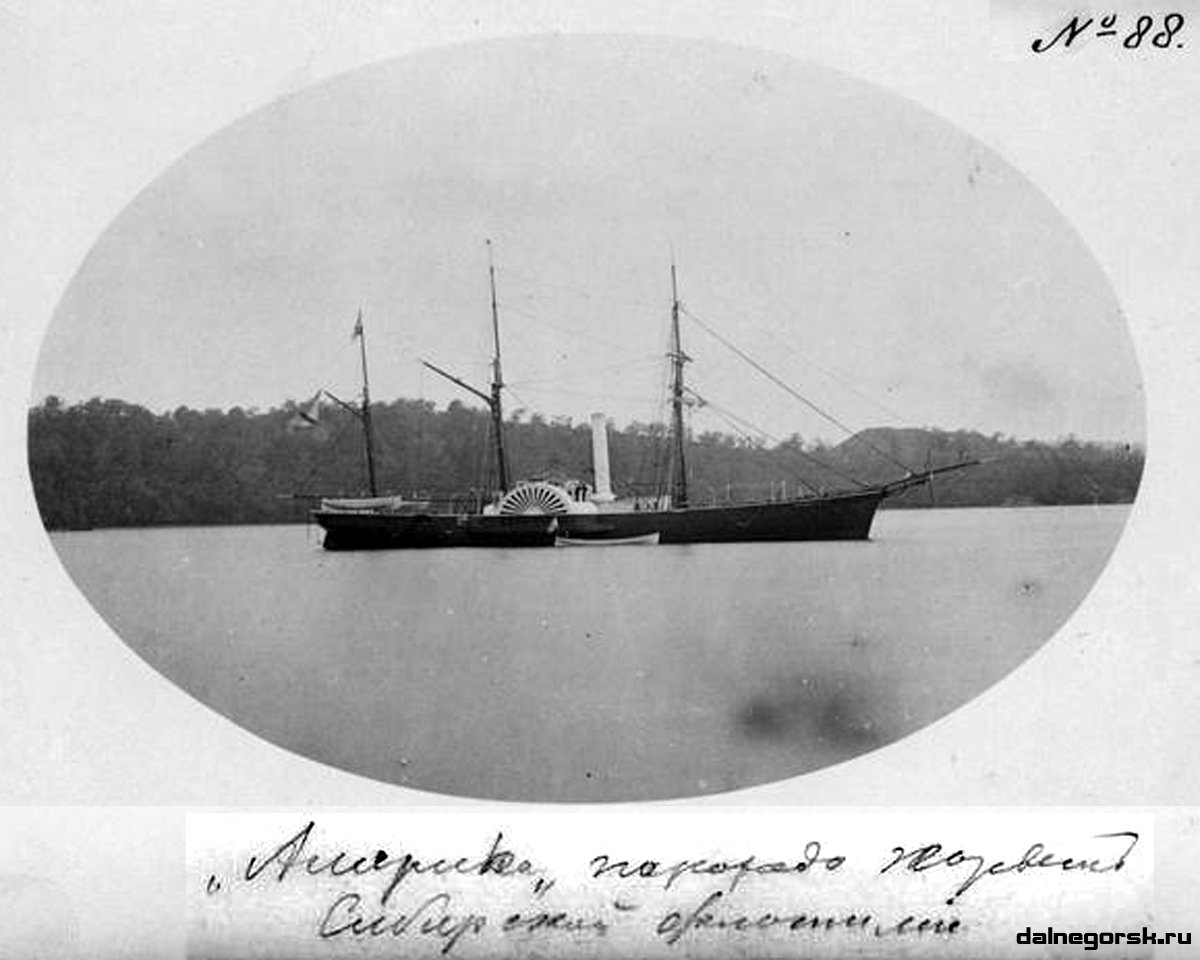

Пароходо-корвет "Америка" - первый русский корабль, вошедший в бухту Золотой Рог в июне 1859 г.

В шканечном журнале парохода "Америка" от 18 июня 1859 года есть запись: "В 2 часа дня вошли в пролив Гамелена (Босфор Восточный - che-ck) и пошли по его изгибам. В 3 часа при выходе из Гамеленова пролива встретили шлюпку с корвета "Новик", отыскивающих партию топографов, взяли ее на буксир и пошли в залив Герен (Амурский)".

Т.е. получается, что кроме "Америки" (в честь которой, кстати,

изначально была названа главная улица Владивостока, в 1873 году

переименованная в Светланскую) поблизости находился еще и корвет

"Новик" (скорее всего в Амурском заливе). Вполне вероятно, что

Муравьев, осмотрев бухту и придя в полный восторг - не зря же он

дал ей такое звучное название - Владивосток, принял решение

немедленно ее застолбить. Если это так, то матросы, которых он

высадил на берег с этой целью, были либо с "Америки", либо с

корвета "Новик". Впрочем, вряд ли он отправил на берег матросов с

флагманского корабля, скорее всего, это были нижние чины со второго

корвета.

Корвет "Новик", матросы с которого, возможно, и стали первыми

жителями Владивостока.

Топографы, которых искала шлюпка с "Новика", по видимому, и были

Чугунников со товарищи, но они появились здесь чуть позже, когда

матросы построили хату и стали привыкать к жизни на берегу. Ведь,

вполне возможно, что они пробыли здесь до июня 1860 года, когда их

сменил отряд прапорщика Комарова. В любом случае, в июне 1859 года

здесь уже жили русские и стояла первая русская хата. Учитывая, что

в ней жили матросы, то на морском слэнге такой дом назывался

бич-холл, а если вы думаете, что это шутка, то ошибаетесь - слова

"бич" и "бич-холл" были заимствованы из английского морского слэнга

в незапамятные времена.

p.s. Вообще, у меня много чего есть сказать этой по теме, но на

сегодня, я думаю, достаточно)

Спасибо всем, кто дочитал до конца!))

p.p.s. Так как осм, несмотря на все призывы песочницы, не хочет

ставить тэг "История", ввожу его пиратским манером, вдохновллясь

примером Муравьева-Амурского, который без согласовния сверху,

ставил посты по Амуру и на берегах Приморья.

тэг: История Лучшего Города

|

|

</> |

Как выбрать реестровый принтер

Как выбрать реестровый принтер  Мавзолей и некрополь у кремлёвской стены ЗАКРЫВАЮТ С 19 ИЮЛЯ. Надеемся,

Мавзолей и некрополь у кремлёвской стены ЗАКРЫВАЮТ С 19 ИЮЛЯ. Надеемся,  Совы нежные :)

Совы нежные :)  ЛюдЯм ндравиЦа

ЛюдЯм ндравиЦа  Во Трамп дает!

Во Трамп дает!  Миллиардеры выбирают 49-летних женщин

Миллиардеры выбирают 49-летних женщин  Бегите, глупцы!

Бегите, глупцы!  Спецотряд 16 в зоне Вьетминя

Спецотряд 16 в зоне Вьетминя  10 февраля 2009 года, Ватулино в фотографиях Сергея Рябцева.

10 февраля 2009 года, Ватулино в фотографиях Сергея Рябцева.