Разумкова Татьяна Петровна. инженер-программист

jlm_taurus — 21.08.2023

В целях оптимизации проектирование было параллельным -

исполнители разных отделов неоднократно согласовывали свои части

проектов друг с другом, а потому все сотрудники друг друга

знали.

jlm_taurus — 21.08.2023

В целях оптимизации проектирование было параллельным -

исполнители разных отделов неоднократно согласовывали свои части

проектов друг с другом, а потому все сотрудники друг друга

знали.В идеале все проектировщики обходились без чертёжников: с помощью кульманов чертили на кальке рапидографами, заправленными тушью. Было два вида рапидографов - для тонких и толстых линий. Качество их бывало различным, как и качество туши. Это часто служило причиной плохого настроения. Неверно проведённые линии выскабливались лезвием - зеркальце подкладывалось под кальку.

8 мая 1979 года я, благодаря Люсе Габченко, перешла в отдел, выполняющий расчёты на ЭВМ. Сама Люся пришла в институт в апреле 1977 года старшим техником. Тогда был ещё не отдел, а "Сектор механизированных расчётов". В 1979 Люся стала инженером, а сектор вырос до "Расчётно-конструкторского отдела". Он прирастал, в том числе, инженерами из проектных отделов. Кроме меня, в РКО перешли Люся Ульянцева из отдела смет и Валентина Алексеева - из архитектурно-строительного. Люся Габченко потом призналась, что была очень рада переложить на меня сантехнические расчёты - сметные программы ей нравились больше.

В СССР влиятельные скептики на самом высоком уровне издавна препятствовали разработке, конструированию и внедрению вычислительной техники, называя всё это непонятной "кибернетикой". Синонимом её было слово "реникса - renyxa - чепуха". Населению сообщали это в виде карикатур в "Крокодиле", вроде такой: человеку со счётами в руках предложили автоматизировать труд. И он, изумлённый, видит вплывающую к нему в кабинет ЭВМ в виде огромного шкафа, а из него, как из троянского коня, выходит толпа программистов, электроников и операторов в белых халатах И денег на это нерентабельное дело, конечно, не выделяли. И потому наша вычислительная техника постыдно отстала от мировых образцов. Самыми распространёнными вычислительными приборами в 70-х годах были счёты и логарифмические линейки. Видела я и допотопные арифмометры, но работать на них не довелось.

Но лучше поздно, чем никогда: повеяли добрые ветры, и отделы, подобные нашему, начали появляться повсеместно, а в академических институтах стали возникать факультеты с названиями типа "Автоматика и вычислительная техника". Тема издавна меня интересовала, но пройти по конкурсу на этот факультет в Алма-Атинский Политехнический (хоть и без троек) мне не удалось. А теперь, через 16 лет, я к этой теме вернулась, невольно дождавшись некоторого её развития и познакомившись с другими полезными технологиями.

Примерно через год, с февраля 1980 года, наш отдел стал называться "Отделом автоматизированных систем в проектировании" - ОАСП.

Моё знакомство с ЭВМ начиналось с самой первой нашей вычислительной машины - ЭВМ "Наири3-1". Она работала в режиме "Минск-22", места занимала немного - размещалась в одной комнате.

Процессор располагался на столе, Отдельно стояли три больших магнитофона с горизонтальными осями на высоких подставках, чтобы удобно было их обслуживать. Один предназначался для резидентной программы - бобины с операционной системой, другие - для пользовательских программ.

Если магнитофонов для пользовательских программ не хватало, оператор, убедившись, что операционная система загружена, снимал её бобину с магнитофона и ставил продолжение актуальной программы, изменив на магнитофоне индикатор номера. По автоматической активизации того или иного магнитофона определяли, что именно загружается в данный момент.

Исходные данные вводились с выносного вводного устройства на бумажной ленте, отперфорированной в кодах азбуки Морзе. Аппараты для подготовки исходных данных ничем не отличались от телеграфных аппаратов. Оператор печатала на клавишах требуемые цифры, при этом выползали две бумажные ленты: отперфорированная, шириной 10 мм, и узенькая, с контрольным текстом, в точности такая, как те, что телеграфисты в прошлом веке наклеивали на телеграфные бланки.

Мы быстро освоили эту азбуку и приноровились корректировать исходные данные, "штопая" дырки на бумажной ленте.

Если мы узнавали, что поступило задание по строительной программе "Экспресс", понимали, что сегодня машинного времени на наши нестроительные расчёты уже не будет.

Отделом руководила Мария Петровна Мендикенова, выпускница Ленинградского Университета, - инициативная, деятельная, амбициозная. Техническую службу отдела представляли трое: Саша Пищур, Юра Гаврилин и Владимир Иванович Чебаков - руководитель. Была группа подготовки данных, их называли перфораторщицами. Из них вспоминаются Люда Пуховникова и Галя Булаева. Группу операторов ЭВМ организуют позже, а вначале эту роль по очереди выполняли программисты.

Меня взяли на должность старшего инженера-программиста: других инженерных должностей в этом отделе не было. И жизнь моя изменилась: здесь стало неважно, какая у меня графика, а она с годами улучшилась весьма незначительно.

Отдел занимался, в основном, поиском и внедрением программ на основе методик, принятых в родственных институтах с учётом строительных норм и правил (СНиП). Начало моей работы совпало по времени с ростом активности всех аналогичных отделов и нашего, в частности: "вали кулём, потом разберём". Зная направление поиска, программы мы искали по всей стране, находили, писали запросы в институты, где их разрабатывали.

Ездили за программами к авторам то в Ташкент, то во Фрунзе, то в Минск, то в Киев, то в Тулу. Там знакомились с коллегами из других институтов. Завязывались дружеские связи. Мы ездили уже к коллегам, и они ездили к нам. Мы обменивались с ними целыми чемоданами магнитных лент. Время было радостное: программы не были защищены. Мы считали, что любую программу можно и нужно бесплатно использовать всем, кому она может пригодиться: все мы живём в Советском Союзе, всем государство платит зарплату. А потому не жалели сил на обучение коллег.

Помню, как ближе к осени 1979 нас с Люсей Габченко отправили в Ташкент за комплексом программ для водоснабжения и канализации - АПВВ-АПВК. Жили мы в бывшем караван-сарае, и каждое утро нас будил голос муэдзина. Одновременно приехало много гостей из всех волостей - было предусмотрено обучение. Обучение заняло несколько дней, работу комплекса продемонстрировали убедительно. Потом нас повезли на экскурсию в Самарканд, а по дороге показали, как растёт хлопок.

После экскурсий на площади перед знаменитой Мечетью Биби-Ханым и площадью Регистана нас проводили на уникальную, совершенно не советскую улицу: Самарканд даже в конце 70-х был открыт для посещения заграничными туристами: видимо, они приносили городу и стране немалый доход.

Нас поразили огромные мясные туши. Тёмно-бордового цвета, видимо, вяленые, они висели на крюках у небольшой лавчонки по цене 6 рублей за килограмм. У нас в Караганде в моём окружении мясо по 4-50 на рынке покупали только для особо торжественных случаев. Обычно наш удел - тощая баранина с характерным запахом по 2-20 в магазине, и то, если она не кончится прежде, чем подойдёт очередь.

Было множество лотков с сувенирами, безделушками - теперь им никто не удивился бы. А тогда нам показалось, что мы попали в другое государство.

В декабре нас с Людой Скопцовой командировали в Тулу. С собой мы взяли копию Ташкентского АПВВ-АПВК. Там выменяли на этот комплекс какие-то другие программы. Помню, как я несколько дней подряд обучала в Туле проектировщиков работе с этим комплексом - всему тому, чему учили меня в Ташкенте.

В выходной день мы с Людой отправились в Ясную Поляну. Ни один музей в тот день не работал, зато мы долго гуляли по тропинкам мимо старинных зданий и архаичных скамеек, где хаживал великий писатель.

Мы обзаводились программами, на этапе внедрения добивались адекватного выполнения контрольного примера. Но этого было мало. Самым трудным было убедить начать пользоваться программой тех, кому она предназначена. Помню, как негодовала Мария Петровна, вернувшись от начальника какого-то вспомогательного отдела, для которого она сама нашла программу, просчитала контрольный пример и была уверена, что человек обрадуется новой возможности. А он сказал, что им и так хорошо. "Для них ЭВМ - это счёты!" - возмущалась Мария Петровна.

Однажды внедрили программу-напоминания для руководящего звена. А потом все пользователи просили убрать эту назойливую программу - со своим графиком они разберутся как-нибудь сами.

С программами для ОВ всё было просто. В других отделах самым главным препятствием оказалось нежелание руководителей подразделений зачем-то разбираться в том, без чего можно обойтись: есть методика расчёта, исполнителям выдают фирменные листы, на которых они по этой методике пошагово записывают формулы и результаты. Всегда так делали. От добра добра не ищут. Чем старше человек, тем более инертен он в восприятии новшеств.

Когда я это поняла, с новыми программами шла, минуя начальника, к непосредственным исполнителям, инженерам и техникам. Посидеть рядом, поговорить о том, о сём, попросить показать, как они делают расчёт, например, для выбора какого-нибудь оборудования. А потом показать, куда можно вписать данные, которые они всё равно используют для расчёта. Уйти и вскоре вернуться с готовым расчётом, сравнить результаты. И чтобы исполнитель увидел, как всё это просто. А потом вместе с исполнителем подойти к руководителю и показать, что вот, исполнитель освоил расчёт по этой программе. Доволен исполнитель, доволен руководитель, что не надо ему вникать в суть дела - всё получилось естественным образом.

Удачнее всего оказались мобильные программы для раздела "Отопление и вентиляция" группы инженера В. Иванникова из Киргизпромпроекта во Фрунзе. Все годы работы в этом отделе мы использовали их всё улучшаемые версии. Проектировщики были довольны.

У меня вдруг появилось свободное время, а в проектном отделе времени всегда не хватало. И я решила узнать, как устроены программы, хотя это было не обязательно: Валя Алексеева, например, будучи посланцем строительного отдела, в техническую часть программ вникать не собиралась.

Первые программы передавались нам с распечаткой их исходных модулей. В первую очередь для понимания этих текстов в отделе было организовано обучение языкам программирования. Преподавателем была Люда Скопцова, прежде она вела математику в средней школе. Когда я пришла в отдел, в их арсенале уже были какие-то языки программирования низкого уровня, при мне началась работа с языками алгольной группы.

Я на практике увидела применение различных систем счисления, до этого знала только десятичную. Для языка собственно ЭВМ везде и всегда используется двоичная система. Программы алгольной группы были написаны в восьмеричной.

Самые первые программы были написаны в кодах, их тексты были интересны, но очень громоздки. Системой счисления первой прочитанной мною программы в кодах была четверичная. Знатоки говорили, что программа в кодах - высший пилотаж, а на языке высокого уровня программу и дурак написать сумеет.

Недостающие программы в отделе разрабатывали самостоятельно, а потом этими программами тоже обменивались с коллегами из разных городов.

Вначале я разрабатывала только алгоритм будущей программы. Практикующие программисты переводили его на специальный язык, и получалась программа.

Люсю Габченко и Веру Шугай направляли в Ташкент на двухмесячные курсы изучения PL/1.

Помню работу с программой ПОНТОН - расчёт тепловых удлиннений плоских систем теплоснабжения. Постановщиком программы была Тамара Петровна Салдина из сектора ТМ, я разрабатывала алгоритм, а программу писала Вера Шугай.

Совет, который трудно переоценить, дала мне сотрудница отдела, талантливый программист, доброй памяти Люда Шапорова, "Если знаешь, как разработать алгоритм, стоит выучить языки программирования и делать программы самостоятельно".

Этим я и занялась. И поняла, что программирование - как раз то, что мне нужно! Да и совестно как-то было не уметь писать программы, занимая должность инженера-программиста. Позже меня на два месяца послали на учёбу: при Дворце горняков были организованы курсы по ФОРТРАНу.

Алгоритмы я придумывала и в транспорте, и дома - во время стирки, стоя у плиты, лёжа на диване в полной темноте. Придумать - главное. Это процесс мучительно-радостный: вначале казалось, что мне никогда не удастся осуществить задуманное. Потом, постепенно и медленно формируясь методом неотступного думания, решение неожиданно приходило само собой. И уже не верилось, что днями назад оно казалось невозможным.

Написание программы - дело техники. Как здорово, что я начала осваивать языки программирования: алгоритмы придумывались уже с учётом возможностей средств воплощения.

Но вот алгоритмы выстраданы, программа написана. Но все программисты, особенно те, кто не был ещё знаком с системой Windows, прекрасно знают, что это только "декларация о намерениях": прежде, чем программа заработает, предстоит кропотливая работа поиска всякого рода ошибок. ЭВМ была "чёрным ящиком". Ошибки могли возникнуть на любом из трёх этапов работы: трансляции, компиляции и этапе выполнения программы.

Зачастую слышались споры программистов с ребятами из технической службы: "Трансляция программы неправильная, время работы машины запишем на вас!". Так и случалось, если доказательства были неоспоримы. Время работы ЭВМ фиксировалось в специальном журнале, и за него строго спрашивалось.

Компиляция программы - перевод с языка программирования высокого уровня на "машинный" язык. Ошибки компиляции - погрешности в использовании языка программирования. И наконец ошибки выполнения программы. Их разнообразие не знает предела.

Поиск ошибок сродни работе детектива: подозреваются "все присутствующие". Работа увлекательная, не отпускающая, мучительная, особенно, если поджимают сроки. Программа, по сути, - пьеса, сценарий. Предваряет её список действующих лиц (придуманных имён) и исполнителей - их математических характеристик. Это информация о том, является ли данное "лицо" числом целым, реальным, текстовым; массивом целых, реальных чисел или проч. Можно указать диапазон значений, например, что температура воздуха возможна в пределах от -50 до +50. При выполнении задания, где проектировщик. например, вместо -34 градусов машинально написал -84, расчёт завершится с пояснением на английском языке, что, мол, число не входит в диапазон и заставит искать, о каком диапазоне речь. А потому все возможные ошибки при вводе данных программист должен обработать сам. Тогда программа вылетит с понятным пояснением.

Далее следует собственно действо: откуда берутся эти "действующие лица": из исходных ли данных, вводимых непосредственно для данного расчёта, или сидящие в засаде в базах данных, ждущие, когда их вытащат в соответствии с параметрами исходных данных, или это то, чего ждёт проектировщик от работы программы в результате различных манипуляций в соответствии с её алгоритмом.

Техника развивалась, появлялись и совершенствовались языки, а потому пришлось самостоятельно учиться всю жизнь. И программирование я считаю самым интересным занятием на свете! Мне просто повезло, что в нужное время мне встретились две Людмилы, две эти замечательные женщины. Они помогли мне выбрать профессию, и этого я никогда не забуду.

Потом пришла пора ЭВМ единой серии. Начали с ЕС-1022. Эта машина действительно занимала несколько комнат: оперативная память размещалась в огромных шкафах, ёмкость каждого была 520 кБ. Наряду с магнитными лентами для резидентных и проблемных программ были задействованы и другие носители: магнитные диски разной толщины при стандартном диаметре 343 мм. В отличие от магнитофонов, дисководы были устройствами прямого доступа, а потому работать с ними было удобнее. Исходные данные вводились с перфокарт.

Были "Управляющие карты", которые вкладывались в общую "колоду" перед исходными данными. В этих управляющих картах мы должны были указывать, в частности, место на диске, занимаемое проблемной программой: номера дорожек начала и конца. Мы строго следили за тем, чтобы наши новые программы использовали как можно меньше оперативной памяти. В ходу было неодобрительное понятие: "Система, которая работает сама на себя". Мы изучили коды перфокарт и тоже научились их "штопать".

Результаты расчётов и отладки программ выводились на громоздких АЦПУ - печатающих устройствах, на широченных рулонах бумаги.

Своей машины ЕС ЭВМ у нас не было, время арендовали в т.н. "соседнем институте". Там работала та самая ЕС-1022. Приходили со своими тяжеленными дисками, лентами и колодами перфокарт, занимали очередь. Выполняли текущие расчёты, отлаживали свои программы. Больше одного раза протестировать программу не получалось: трансляторы для ЕС ЭВМ не были "приучены" искать ошибки в тексте программы, а потому этот текст просто распечатывался, а "дома", в институте КПСП, на рабочем месте, приходилось самостоятельно искать ошибку, прокручивая этот огромный рулон. Производительность такой работы была невелика.

...приложили много усилий, чтобы КПСП получил наконец огромную ЕС ЭВМ-1055. Для этого каждому из них пришлось несколько раз съездить в командировку в Тулу. Эта мощная по тем временам ЭВМ предназначалась в первую очередь для использования грандиозного комплекса важных строительных расчётов под названием "Лира".

В связи с обретением ЕС-1055 отдел наш существенно расширился: появились новые инженеры-электроники

Из Челябинска приехал системный программист - Юрий Иванович Горбашевский. Какое-то время был у него помощник. Хороший программист, но запомнился тем, что произвольно менял наши пароли без нашего ведома. И, конечно, были сменные операторы ЭВМ. Никогда не забуду этих аккуратных, надёжных, инициативных помощниц - Олю Исаеву, Галю Врублевскую, Лилю Колодченко. Перфекционистка Люда Пуховникова тоже какое-то время работала оператором ЭВМ.

Мария Петровна Мендикенова передала полномочия начальника отдела Владимиру Ивановичу Чебакову и, оставив себе должность главного специалиста, пристальное внимание обратила на сметное бюро. Появилось целое подразделение, которое выпускало сметы - сектор автоматизированного выпуска смет (САВС).

Люся Габченко (старший инженер, затем - инженер первой категории) внедряла разные программы, но в основном это был выпуск смет с помощью ЭВМ. Вместе с Люсей Ульянцевой (по мужу Герман), ездили они в Москву на курсы повышения квалификации по сметам, а за сметными программами ездили в Алма-Ату и в Минск. Кроме внедрения сметных программ, они консультировали сметчиков и операторов и были очень уважаемы тогдашним начальником отдела смет - Станиславом Ивановичем Чаплыгиным и не только.

Наш отдел многократно преобразовывался. Нас делили, соединяли, группировали

Антонина Антоновна Тен превзошла всех: однажды она приготовила дома и угостила нас в отделе множеством корейских блюд. Правда, после этого наши нетренированные рты огнём горели от изысканных специй. До сих пор храню и применяю замечательный рецепт "хе" (тонко нарезанное мясо, обработанное не теплом, а химически - уксусной кислотой - с морковью, луком и чесноком), написанный для меня Антониной Антоновной.

Люда Пуховникова угощала нас рыбой, которую собственноручно ловил и коптил её папа. Однажды он пришёл с фотоаппаратом и пригласил нас погулять к фонтанам, что грядой расположены возле универмага - в двух шагах от нашего института. Вот эти снимки.

Время было замечательное. Нам вдруг начали ежемесячно выплачивать дополнительно 30% зарплаты, а в магазине напротив нашего дома свободно продавалась великолепная мясная вырезка. Стало возможным купить даже кое-что из мебели.

К ежедневному чаепитию отправляли кого-нибудь за тортиком "Кофе" или пирожными. Впервые в жизни мы с Люсей и Людой некоторое время обедали в ресторане "Караганда". Когда заметили, что начали толстеть, ресторан отменили.

Стали интересны газеты, журналы, телепередачи. В "Огоньке" начинал свою поэтическую антологию Евгений Евтушенко. Там впервые появлялись публикации Маркеса, сногсшибательная "Гигиена" и "Пуськи бятые" (в "Литературной газете") Людмилы Петрушевской, "Саночки" Георгия Жжёнова, да мало ли чего?

"Новый мир" прочитывался от корки до корки, в нескольких номерах был опубликован "Архипелаг Гулаг" А.Солженицына, а номер с "Авансами и долгами" Николая Шмелёва был зачитан до дыр.

Произведения запрещённых русских писателей, тайно привезённые из-за границы, оцифрованные и распечатанные на АЦПУ, с некоторых пор передавались из рук в руки. В нашем отделе работал Иосиф Борисович Гримберг. У него были связи в каком-то книжном магазине. Время от времени он приносил в отдел большие стопки книг. Иосифу я обязана обретением книг М.Булгакова, И.Бунина, А.Платонова... Конечно, продавались они не просто так, а с нагрузкой в виде книг, никому не нужных, а потому на Иосифа посматривали косо и ворчали. Но всё равно мы были ему благодарны.

С большой приязнью встретили мы М.С.Горбачёва, последнего Генерального секретаря КПСС. Говорили: "В Политбюро его не поддерживают". На удивлённый вопрос отвечали: "Он сам ходит" - свежи были воспоминания о старцах у власти. Горбачёв не боялся людей. Без охраны по-человечески разговаривал с ними прямо на улицах, и это подкупало. Интереснее всяких спектаклей были трансляции со Съезда народных депутатов.

Владимир Александрович Рыбалов, вернувшись из командировки в Италию, собрал нас в актовом зале и рассказал много интересного о современных технологиях в строительстве, говорил, что неплохо бы перенять, конечно, с поправкой на наш климат, например, стены-сэндвичи - утеплитель в броне из металла. Говорил о шокирующей тамошней дороговизне еды: в триста тысяч лир обошёлся ему чай с небльшим пирожным.

Кого-то посылали в командировку в Японию, и он так же делился впечатлениями. Зал был полон. После "Ветки Сакуры" Всеволода Овчинникова эта страна чрезвычайно меня интересовала.

С появлением ЕС-1055 появилась возможность создания виртуальных сетей. Это реализовал в пределах нашего отдела Юрий Иванович Горбашевский. У нас появились дисплеи с зелёными экранами, на которых стала возможной и примитивная графика. Можно было со своего дисплея послать сообщение по работе или, например, Люсе Гнайберг или Люде Шапоровой - договориться вместе идти в столовую.

Мощнее стала и операционная система. Однако и она не могла предложить интерактивной работы, а потому все попытки радикально автоматизировать графическую часть проектов были обречены на неудачу.

Мы научились вручную оцифровывать строительные планы - основу для последующего нанесения на них приборов отопления и вентиляционных воздуховодов, выдавали листы спецификаций оборудования и материалов, размещали на чертежах электротехнические символы - графопостроитель входил в комплект ЕС-1055.

Но обида обидой, а к поездкам в подшефные совхозы мы издавна привыкли. Ездили на нашем институтском ПАЗике. Юра Гаврилин громко заказывал: "Антоновку!" И наш бессменный шофёр, уважительный Виктор Семёнович, оборачиваясь, кивал с улыбкой и на весь путь включал записи Юрия Антонова, которые всех нас радовали. Если мы что-то собирали, каждый набирал домой овощи в шитые домашним способом небольшие сумки.

Часто всё обходилось, но иногда ретивые совхозники на выезде устраивали досмотр и отбирали "ворованные" помидоры или огурцы. Было стыдно и противно. Видимо, крохоборам самим лень было собирать себе овощи, вот и пользовались властью, прикрываясь заботой о народном добре. Нет бы, оговорив заранее стоимость, брать за овощи деньги: качество собранного ни в какое сравнение не шло с магазинным, все были бы спокойны и доброжелательны.

Очень полезным для меня действием Юрия Михайловича Мизинова было его требованиие, поначалу тайно встреченное мною "в штыки": по вторникам приносить ему недельный отчёт о проделанной работе. Думаю, он просто постоянно хотел узнавать, чем занимаются люди, оказавшиеся у него в подчинении: специфика его прежней работы сильно отличалась от нашей. Эта привычка формировать отчёты помогла мне в будущем успешнее приводить в порядок свои планы и решения.

Снова стали популярными передачи "КВН". Кажется, наступило то недолгое время, когда, без предварительной записи, они транслировались прямо в эфир. Помню, как девушка, используя песню Сергея Яковлевича Никитина "Переведи меня через майдан", как заклинание, повторяла: "Переведи меня на хозрасчёт...".

И нас перевели на хозрасчёт. Это означало, что часть бюджета нашего отдела стала зависеть от вклада каждого подразделения в работу проектных отделов. Где-то "на верху" определили размеры этих вкладов. В конце месяца начальники проектных отделов должны были эти цифры подтверждать. Руководство сантехнического отдела безоговорочно соглашалось на наши 6%, и это удивляло Юрия Михайловича Мизинова. Он даже как-то спросил меня: "Как это у вас с сантехническим отделом сложился такой альянс?"

Ю.М.Мизинов и его команда воодушевились возможностью зарабатывать деньги сторонними заказами. Кто-то из его людей к тому времени успел побывать в Америке, узнать, как там это делается у них. И у нас в отделе появился первый менеджер в лице белокурой дамы средних лет - Веры Александровны Чикиткиной, видимо, экономиста по образованию.

Как раз в то время наша группа внедрила программу "АИР", определяющую степень рассеивания вредных выбросов промышленных предприятий. Пользователями её были специалисты-тепломеханики. Программа позволяла увидеть концентрацию каждого из вредных веществ на разных расстояниях от источника и позволяла расчитать оптимальную высоту трубы предприятия-загрязнителя.

Юрий Михайлович Мизинов частным образом нашёл заказчика, способного воодушевить администрацию Караганды на огромную работу - оптимизацию работающих промышленных предприятий Караганды с целью уменьшения вреда городу.

Заключение договора происходило в небольшой комнатке, для этого случая специально обставленной: кресла, журнальный столик. Пришла гостья - полная высокая женщина с жизнерадостным лицом. Пригласили меня - как частное лицо. Надо было сделать для каждого района нашего промышленного города полный анализ рассеивания вредных выбросов в долях ПДК (предельно-допустиммых концентраций) по каждому виду загрязнений. Я должна выполнять эти расчёты в нерабочее время. Приготовили кофе - подали в чьих-то красивых домашних чашечках.

Работа отняла у меня очень много времени и сил. Зато появились деньги на первый цветной телевизор. Старый, чёрно-белый, у нас давно сдох. По этому новому телевизору в городских новостях однажды увидела знакомую даму-заказчицу. Она стояла с указкой у доски, на которую были приколоты листы-распечатки моей работы.

Я никогда не считалась со временем: если надо задержаться на работе, чтобы завтра, например, выдать результаты в проектный отдел - обязательно задержусь. А после этой частной работы стала задумываться: ведь никто мне за переработку не заплатит... И ушло что-то хорошее, светлое...

В январе 1988 года наша группа вошла в состав сектора инженерно-технических расчётов, которым руководил Владимир Генрихович Заикин. Они занимались строительными расчётами: ЕС-1055, как и предполагалось, позволяла работать с комплексом "Лира". Владимир Генрихович даже собирался предложить разработчикам Лиры услуги дистрибьютера - продавать этот комплекс другим институтам, чтобы покупать у авторов новые версии уже со скидкой. Не знаю, осуществился ли его замысел.

В этой комнате, моей последней в КПСП, работал дружный коллектив...

В июне 1988 года прошла первая аттестация, после которой руководители групп стали называться "заведующими групп". К аттестации готовились, было тревожно: вдруг такое спросят, что поставит в тупик. И будет стыдно. Вопрос был единственный и неожиданный: "У Вас есть вопросы к комиссии?" Я, обалдевши, сказала: "Нет". Улыбнулись и с миром меня отпустили. Вот он, дом родной...

В декабре 1990 года наш институт стал называться "ППАП ("Проектно-производственное арендное предприятие) Карагандинский Промстройпроект".

В январе 1992 года моя должность стала называться "главный специалист".

Огромную нашу машину пристроили в какое-то училище.

Компьютеры купили вначале чёрно-белые. Пришлось выучить язык Бейсик.

Потом купили цветные компьютеры. Все сразу стали играть в замечательные, яркие игры. Это был знаменитый колобок Пакман, обезьяны в кухне, весёлый бармен. Помню игру под названием "Перестройка", где депутаты прыгали по законам - лопающимся круглым островкам на водной глади. И, конечно же, тетрис. Была ещё одна яркая игра - "Морской бой", странная тем, что воевали там русские с украинцами. Мы недоумевали: разве такое возможно? Решили, что это шутка программиста.

Мы сразу же познакомились с первым компьютерным вирусом. Правда, он оказался довольно безобидным: каждый день в 17 часов на всех компьютерах звучал американский гимн.

После примитивных систем ОС и ДОС мы стали осваивать Windows. Возможности этой системы были просто сказочными: в каждом "окне"' могла выполняться своя задача, и эти задачи практически друг другу не мешали, разве что быстродействие несколько снижалось. Мы стали искать и разрабатывать уже компьютерные программы.

Компиляторы, поддерживаемые операционной системой Windows, половину работы выполняли за нас! Они диагностировали весь текст программы, помечая ошибки, которые можно было немедленно исправить и компиляцию, при необходимости, многократно повторить. Говорить об этом можно бесконечно, но сводится всё к одному:

производительность работ по отладке программ стала в сотни раз выше!

Наша группа аккуратно выполняла все задания, правда, работы, как и денег, становилось всё меньше - наступали трудные времена.

...её муж работал в Майкудукском районном отделении милиции. Вскоре Люда перешла работать в его организацию. С благодарностью вспоминаю, как помогла она быстро оформить нам с дочерью справки об отказе от гражданства в Казахстане. Был слух, что в России у кого-то из наших бывших сотрудников в связи с отсутствием такой справки были проблемы с пропиской. И пришлось ему писать запросы в Караганду, долго ждать ответа, а на работу без прописки не принимали. Нам эти справки не пригодились,

11 апреля 1994 года был первый день моей работы в Проектном центре Магнитогорского металлургического комбината. Приняли меня инженером-программистом второй категории с 9-м разрядом.

При мне сменилось три поколения компьютеров. При работе с каждым из них были свои особенности. Когда я, 48-летняя, пришла в проектный центр, мне отказали в просьбе учиться на курсах по изучению Delphi - интегрированной среды разработки программного обеспечения для Microsoft Windows.

И Delphi, и встроенный язык программирования Турбопаскаль, мне пришлось изучить самостоятельно. Причём времени на самостоятельное их освоение дано не было: ежедневные задания никто не отменял. Помогла ангина. Выписали мне больничный, но почти каждый день надо было отсидеть огромную очередь в коридоре медсанчасти. А ещё мне повезло обзавестись толковым переводным учебником. В коридоре медсанчасти было хорошее освещение, учебник был написан, как детективный роман. Я с восторгом открывала новые возможности этой замечательной Delphi. Оставалось только купить её и начать пользоваться. Был куплен целый "выводок" версий Delphi - со второй по седьмую - выбирай - не хочу. Я остановилась на пятой.

И открылись прекрасные возможности разработки программ с развитым интерфейсом.

Знакомому Татьяны Ивановны, геофизику Юрию Ивановичу Степанову, озабоченному проблемой оконтуривания рудных тел, нужен был программист. Мы познакомились в те поры, когда стал известен день моего выхода на пенсию. Работа по оконтуриванию рудных тел оказалась интересной, и я сразу начала писать программу в выходные дни на домашнем компьютере.

С детства я очень любила лес и всегда мечтала после выхода на пенсию обосноваться в какой-нибудь уральской деревеньке. Мои дорогие сметчики помогли мне с выбором деревни, домика и с транспортом при переезде. Кроме того, они снабдили меня всевозможными семенами, саженцами и советами.

И стала я жить в деревне Карагайка, в собственном домике.

Как только в деревню мне доставили мой громоздкий компьютер, я продолжила заниматься программой для геофизиков. Ни Интернета, ни даже личного проводного телефона у меня тогда ещё не было, задания и новые версии программы передавались оказией на дискетах, Но, как бы то ни было, эта работа позволила смягчить моё огорчение от выхода на пенсию. К тому же после завершения программы геологи щедро со мной расплатились строительными материалами. Тут было много листового железа, досок, олифы, гвоздей: домик мой нуждался в серьёзном ремонте.

И мои любимые сметчики тоже меня не забывают. Навещали и просто так, и в дни моих круглых дат. И получался гуманитарный десант: из города они привозили множество подарков, в их числе - замечательное компьютерное кресло, одежда, деликатесы для роскошного праздничного стола....

****

для особо пытливых: Михаил Глебов. Рукопись "Советское строительное проектирование"

https://jlm-taurus.livejournal.com/80929.html

Полная версия https://dwg.ru/dnl/11491

|

|

</> |

.jpg) Киберспорт: самые популярные дисциплины

Киберспорт: самые популярные дисциплины  Дороги Чечни. 20-09-2024

Дороги Чечни. 20-09-2024  Случайное фото

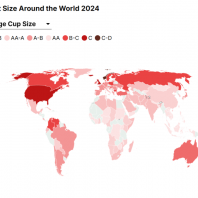

Случайное фото  Размер имеет значение?

Размер имеет значение?  Воскресный завтрак

Воскресный завтрак  Наша первая остановка, и снова Питер

Наша первая остановка, и снова Питер  Чешская конспирология

Чешская конспирология  Платья разные часть 1

Платья разные часть 1  2 февраля ст. ст. 1918 года большевики расстреляли крестный ход в Туле

2 февраля ст. ст. 1918 года большевики расстреляли крестный ход в Туле