Применение системы траншей в позиционной обороне (II)

paul_atrydes — 20.10.2022

Период после первой мировой войны был характерен быстрым развитием

техники, особенно в области танков, авиации и автотранспорта. Это

обстоятельство, а также стремление укоротить сроки будущей войны

породили различные теории о способах ведения войны. Появились

теория воздушной войны (Дуэ), теория профессиональных

механизированных и танковых армий (Фуллер, Эймансбергер, Сект) и,

наконец, теория «тотальной» войны (Людендорф). Все эти теории

рисовали будущую войну как маневренную войну наступательного

характера. Почти не допускалось мысли о затяжке войны, о

возможности стабилизации фронтов. Поэтому вопрос организации

позиционной обороны вновь отошел на второй план.

paul_atrydes — 20.10.2022

Период после первой мировой войны был характерен быстрым развитием

техники, особенно в области танков, авиации и автотранспорта. Это

обстоятельство, а также стремление укоротить сроки будущей войны

породили различные теории о способах ведения войны. Появились

теория воздушной войны (Дуэ), теория профессиональных

механизированных и танковых армий (Фуллер, Эймансбергер, Сект) и,

наконец, теория «тотальной» войны (Людендорф). Все эти теории

рисовали будущую войну как маневренную войну наступательного

характера. Почти не допускалось мысли о затяжке войны, о

возможности стабилизации фронтов. Поэтому вопрос организации

позиционной обороны вновь отошел на второй план.Уставы и наставления всех армий почти не затрагивали вопроса о применении траншей в обороне. Оборона мыслилась, как правило, отдельными группами, опорными пунктами, центрами или узлами сопротивления. Установлению такого взгляда на методы ведения обороны способствовало также насыщение пехоты автоматическим и противотанковым оружием. Считалось, что огонь пехоты и противотанкового оружия, усиленный артиллерийским огнем, будет столь мощным, что промежутки между обороняющимися группами, опорными пунктами, центрами или узлами сопротивления станут непреодолимы для атакующего противника или потребуют на их прогрызание больших сил и длительного времени.

Специальное немецкое руководство по «Устройству позиций» (1923 г.) подчеркивало лишь возможность соединения отдельных групп, опорных пунктов или центров сопротивления ходами сообщения (траншеями), что в итоге должно было приводить к тому, что позиция будет представлять собой сплошные окопы.

Несколько подробнее вопрос о траншеях рассматривался во французском уставе 1927 г. «Оборудование местности». Уставом подчеркивалась необходимость использования в опорных пунктах наряду с отдельными стрелковыми окопами также и траншей, в которых рекомендовалось располагать все виды пехотного оружия, а также частично и артиллерию поддержки пехоты. Устав требовал (ст. 53) развития в глубину укреплений позиции сопротивления, важнейшей частью которой считался ее передний край, называемый главной линией. Перед главной линией предусматривалось создание мощных препятствий, по возможности непрерывных. За главной линией имелось в виду устройство линии поддержек, располагаемых позади наиболее слабых или угрожаемых ее участков. Она должна была быть так устроена, чтобы позволять этим поддержкам продвигаться вперед на усиление главкой линии или поддерживать ее огнем, контратаковать или задержать противника, прорвавшего главную линий. Кроме того, линия поддержек могла использоваться для укрытия боеприпасов и как параллельный ход сообщения.

Позади линии поддержек предусматривалось создание оборонительных сооружений для расположения батальонных и полковых резервов. Эти же сооружения должны были служить исходными позициями для контратак дивизионных резервов или для организации на них новой обороны. Устав указывал, что эти сооружения образуют в зачатке тыловой рубеж, на котором можно было бы закрепиться и задержать прорвавшегося противника. Между линией поддержек и тыловым рубежам должны были располагаться боевые группы, а между всеми линиями по глубине создаваться отсечные позиции. Ходы сообщения (траншеи) соединяли между собой указанные линии и приспособлялись для обороны. Дальше ст. 67 устанавливала, что при наличии времени все только что указанные линии развиваются и соединяются, образуя непрерывные траншеи, а вместе с увеличившимся числом ходов сообщения — систему траншей.

Дальнейшие указания этого устава мы считаем целесообразным привести полностью:

«68. В оборонительном расположении каждая из позиций тогда оборудуется по образцу позиции сопротивления. Таким образом: а) в любой момент командование может разнообразить свои намерения или назначением любой из последовательных позиций позицией главного сопротивления, или построить боевой оборонительный порядок, начиная непосредственно с позиции охранения; б) те особенности оборудования местности, которые характерны только для позиции сопротивления, тем самым не могут стать известными врагу. Следовательно, приданием однообразного внешнего вида различным оборонительным сооружениям достигается общая маскировка оборонительного расположения.

69. Внутри каждой позиции внешний вид промежутков и центров сопротивления или опорных пунктов также становится однообразным. Оборонительные сооружения, в особенности параллельные и перпендикулярные ходы сообщения и искусственные препятствия, кажутся наблюдателю расположенными однообразно в шахматном порядке, в котором он не может разобрать, где именно оборона сгруппировала свои средства. Непрерывность ходов сообщения обеспечивает связь между различными центрами сопротивления и опорными пунктами, в то же время облегчая наблюдение за промежутками, маневрирование и производство контратак. Непрерывность оборонительных сооружений, которая ни в какой мере не означает непрерывного, плечом к плечу расположения войск на позициях, дает все преимущества для изменений в организации обороны в зависимости от увеличения или уменьшения численности войск обороны».

Уставы и наставления Красной Армии, вышедшие до 1936 г., основывая оборону на групповой тактике, допускали соединение траншеями лишь отдельных огневых точек, объединяя их в стрелковый окоп отделения. В описаниях, чертежах и рисунках была достаточно четко отображена мысль о необходимости строить траншеи возможно более узкими: ширина дна намечалась в 40—50 см, а по верху достигала 80—100 см. Траншея получала развитие в плане: она имела врезные позиции (ячейки) для пехотного оружия. Особое внимание было обращено на то, чтобы скрыть истинное расположение огневых точек путем маскировки и создания запасных позиций и ложных сооружений. Однако это полностью не удалось: остались широкие бойницы, сильно демаскирующие окопы. «Руководство по военно-инженерному делу для всех родов войск РККА», выпущенное как проект в 1932 г., уделяло большое внимание траншеям. Оно указывало (ст. 119), что траншеи предназначаются для ведения из них огня, передвижения, размещения или накапливания бойцов и технических средств, маскировки и даже как противотанковое препятствие. Подчеркивалось (ст. 123), что широкое развитие траншей и ходов сообщения «маскирует истинное расположение огневых точек и ударных групп и позволяет маневрировать войскам во время боя». Для усиления маскировки рекомендовалось делать в траншеях значительно больше врезных ячеек, чем требовалось для наличного оружия. Здесь следует отметить противоречащую основному назначению траншей мысль об использовании их как противотанковых препятствий (ширина по верху 2 м недопустимо велика для укрытия от снарядов и мин и узка как препятствие для танков), а также указание на то, что нет надобности соблюдать точно в 1 м ширину траншеи по верху.

Наконец, в «Наставлении по инженерному делу для пехоты РККА» (1939 г.) сохранена мысль о групповом расположении в обороне. Оно не уделяет специального места вопросу о системе траншей, но дает много ценного для понимания их существа. Наставление, в частности, подчеркивает, что «никакого шаблона в начертании окопа в плане не может и не должно быть». Как возможный вариант (но не шаблон) наставление дает представление о начертании окопа в плане, который получается сильно развитым за счет выносных ячеек, предназначенных для различных видов стрелкового оружия. Это новое, что раньше не отмечалось. Новым является также дополнение окопа ячейковыми щелями. Назначение ячейковых щелей (ст. 69) — укрывать «бойцов в момент налета авиации и прохождения над окопом танка противника». Ячейковые щели находятся между окопом и ячейкой, они «связывают ячейки с соединительным ходом окопа», т. е. с траншеей. Ширина стрелковой траншеи по дну — 50 см и по верху — 90—100 см; ширина же траншеи для станково-пулеметного окопа увеличена до 75 см по дну и до 120—130 см по верху.

* * * * *

Какие же общие выводы следует сделать из рассмотренных нами исследований практики применения системы траншей и эволюции взглядов по этому вопросу как в ходе прошлой войны, так и за последние четверть века?Взгляды на систему траншей изменялись под влиянием развития средств борьбы, разрушительная сила которых достигла огромных размеров. Это дало основания к дальнейшей эволюции взглядов в отношении применения системы траншей в связи с продолжающимся развитием техники в ходе Отечественной войны.

Траншея, представляющая собой глубокий и узкий ров, обеспечивает пехоте лучшие условия для ведения огня, надежнее укрывает бойцов от огня артиллерии, минометов и авиации, а также от танков атакующего и даже дает возможность вести борьбу с ними. Она позволяет осуществлять маневр вдоль фронта и из глубины, повышает стойкость обороняющихся войск, так как развивает в бойцах чувство взаимной непосредственной поддержки друг друга и позволяет командирам непрерывно управлять и лично воздействовать на свои подразделения, обеспечивает лучшую маскировку истинного расположении отдельных видов оружия и живой силы.

Чем уже траншея, тем труднее попасть в нее снаряду, мине или авиабомбе и, следовательно, труднее поразить ее защитников или разрушить траншею Чем уже траншея, тем больше возможности предоставляет она для укрытия от танков и борьбы с ними. Этим условиям лучше всего отвечает ширина траншеи: по дну — 40—50 см и по верху — 70—80 см. Но наряду с этим возникает законное желание сделать траншею такой ширины, чтобы по ней можно было свободно передвигать станковый пулемет на катках. Для этого надо рыть траншею шире: 75—80 см по дну и 120—130 см по верху. Однако в этом случае верхний «раструб» траншеи будет легче «ловить» снаряды, мины и авиабомбы. Как же увязать эти два противоречивых требования? Ответ на этот вопрос зависит, видимо, от плотности обороны: чем более узкий фронт занимают войска, тем выгоднее делать более узкие траншеи, так насыщение обороны автоматическим оружием будет достаточным. Наоборот, чем шире занимаемый фронт, чем меньше насыщение автоматикой, тем вероятнее допустить и более широкие траншей.

Лучшие условия для ведения огня достигаются устройством для бойцов и пехотного оружия ячеек и площадок, врезанных непосредственно в стенки траншеи или еще лучше вынесенных на несколько метров вперед или в сторону. Вследствие такого расположения ячеек и площадок траншея перестает быть просто линией, а развивается по площади: ячейки и площадки целесообразно делать не точно по числу имеющегося пехотного оружия, а больше, чтобы иметь по 2—3 запасных позиции на каждый вид оружия. Наличие запасных ячеек и площадок обеспечивает командиру свободу маневра любым видом пехотного оружии как вдоль фронта, так и из глубины, а следовательно, и возможность быстрого сосредоточения оружия и живой силы к угрожаемому пункту. Еще большие выгоды для маневра получаются тогда, когда площадка подготавливается для использования на ней любого вида оружия. Такое устройство площадок облегчает маскировку пехотного оружия. Противник лишается возможности установить хотя бы приблизительное количество того или иного оружия, которым располагает оборона, а тем более определить на местности точное его положение.

Развитие системы траншей в глубину обороны обеспечивает расположение и лучшее укрытие поддержек и резервов, а также их маневр из глубины и вдоль фронта. Первая линия траншей в условиях непосредственного соприкосновения с противником является передним краем главной полосы обороны. Вторая линия траншей строится на удалении, обеспечивающем ее от поражения снарядом, направленным в первую траншею. Учет закона рассеивания показывает, что таким удалением будет 100—250 м. Третья линия траншей строится на несколько большем удалении, чтобы обеспечить возможность использования действительного огня пехоты и дать опору ближайшим резервом, главным образам батальонным, для контратаки или удержания позиции. Это удаление может колебаться от 700 до 1 000—1 500 м.

Траншеи связываются между собой ходами сообщения также по возможности более узкими. Встречное движение может быть облегчено уширенном местами хода сообщения или устройствам тупиков. Ходы сообщения могут приспосабливаться для ведения огня. При расположении их перпендикулярно к траншеям они образуют как бы отсечные линии, что позволяет легче образовать опорные пункты.

Основное требование к устройству траншей сводится к тому, чтобы они давали наилучшие условия ведения огня в нужных направлениях из каждой точки траншеи. Поэтому в зависимости от рельефа местности и наличия местных предметов начертание траншей в плане должно быть не прямолинейным, а ломаным, волнистым, уступами. Такое начертание траншеи обеспечит ведение флангового и косоприцельного огня и позволит сделать его перекрестным и даже многослойным. Между траншеями и в траншеях может располагаться тяжелое оружие пехоты (пулеметы, противотанковые ружья, минометы), а также НП и КП артиллерии и командиров.

Препятствия являются неотъемлемым дополнением траншей. При наметке расположения траншей необходимо возможно шире использовать естественные препятствия, а затем так же широко использовать искусственные препятствия. Особенно целесообразно применение минирования. Искусственные препятствия устраиваются в большей своей массе перед передним краем и в глубине обороны. Система огня и расположение искусственных препятствий тесно увязываются между собой. Траншеи вместе с препятствиями образуют полосы. Вторая полоса устраивается на различном удалении от первой. Она должна служить прочной опорой дли дивизионных резервов, при переходе в контратаку или для удержания прорвавшегося противника. В среднем дистанция между первой и второй полосами будет равняться 3—5 км. Глубина второй полосы и степень ее развития в инженерном отношении обычно будут слабее, чем первой. Ширина же по фронту должна соответствовать (на главных направлениях) общей ширине полосы обороны всей части или соединения, обороняющегося впереди.

Применение траншей вовсе не исключает устройства опорных пунктов или узлов сопротивления. Они создаются, но, как правило, не отдельными, а включенными в систему траншей, чтобы создать большую плотность обороны и в то же время затруднить для противника выявление истинного положения опорных пунктов. В глубине обороны между первой и второй полосами создаются отдельные опорные пункты для обороны наиболее важных местных предметов.

Наконец, исследование практики применения и взглядов на систему траншей показывает, что не может быть одного рецепта по вопросу о том, строить ли оборону только на основе одних сплошных траншей или исключительно на основе отдельных опорных пунктов. Тщательный учет качества и количества имеющейся у противника техники и его тактики, а также свойств местности поможет в каждом отдельном случае найти правильное решение. В одном случае наилучшим решением может быть устройство сплошной траншеи, вытянутой на десятки километров, в другом — устройство коротких траншей, образующих опорные пункты.

Военная мысль. 1943. № 12.

|

|

</> |

Почему стоит выбрать электрошокеры МАРТЪ: обзор преимуществ бренда

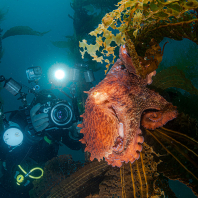

Почему стоит выбрать электрошокеры МАРТЪ: обзор преимуществ бренда  2021-25. Дайвинг на севере Приморья. Бухта Рудная.

2021-25. Дайвинг на севере Приморья. Бухта Рудная.  Митя Чех 7 (продолжение)

Митя Чех 7 (продолжение)  ГАЗ-51

ГАЗ-51  Кировский балет представляет

Кировский балет представляет  Новая российская соцсеть и мессенджер "МАХ". Плюсы, минусы и нюансы...

Новая российская соцсеть и мессенджер "МАХ". Плюсы, минусы и нюансы...  Без названия

Без названия  Пробуждение

Пробуждение  Нисхождение... Агармыш

Нисхождение... Агармыш