Послушивая Солонина - кое-какие мысли про танчики

artyom_ferrier — 31.12.2024

artyom_ferrier — 31.12.2024

Слушаю сейчас очередной выпуск Солонина, про Восточный фронт, и на сей раз — подробно разбирает соотношение танковых достоинств у сторон.

Очень подробно, очень дотошно — за что его и можно ценить.

Естественно, проводится очень прозрачная мысль, что Советы на голову превосходили немцев не только по количеству, но и по качеству матчасти (особенно, касательно «танков новых типов», Т-34 и КВ) — но, конечно, эта мысль далеко не новая, да и не нуждается в доказывании.

Что всё-таки, очевидно, нуждается в доказывании — так это главная идея всех трудов Солонина про ВОВ, которая сводится к тому, что на начальном этапе люди просто не очень-то хотели воевать за Советскую Власть (и их можно понять), а потому — и такие феерические провалы на фронте.

С этой идеей я спорить не буду, хотя известны и контрвозражения того рода, что многие немцы, от простых зольдатен до Гальдера, отмечали весьма ожесточённое сопротивление русских как нередкое явление (причём, сравнивали с французским опытом, а не со «сферическим противником в вакууме»).

Но возникли кое-какие мысли по поводу собственно танчиков, а вернее — возникли мысли по поводу того, как Солонин выстраивает свою аргументацию.

Вот он коснулся темы «рациональных углов» наклона брони у танков (то есть, «косых» листов, при которых перед снарядом, летящим настильно, образуется гораздо более жирная толща стали, «приведённой брони», по причине геометрии).

И он отмечает, что, конечно, такое бронирование советских танков повышало их живучесть, но сообщает, что оно же влекло и неудобства по сравнению с теми «коробками», что были у немецких трёшек и четвёрок: меньше обитаемого пространства, теснота, меньше можно разместить рук и глаз.

Однако ж, говорит, история показала, что советский подход был всё же правильный, и у послевоенных танков всех стран — листы кладут «рационально», под углом. То есть, истина, доказанная временем.

И я подумал, что ту же логику можно применить, скажем, к бронированию пехоты.

Вот было время, довольно давнее, когда мечники и пикинёры носили кольчуги и даже латы (ну или хотя бы какие-то нагрудные зерцала). И это очень помогало в бою.

А потом, веку к восемнадцатому — будто бы все европейцы с ума посходили. Стали гонять толпы своих солдат стройными рядами вообще безо всякой защиты, в одном сукне.

И только к концу двадцатого века — одумались. Стали таки снова массово обряжать пехотинцев в бронежилеты.

Таким образом, сама история развития, само время показали мудрость древних: броня пехоте — ой как нужна, а отказ от неё — глупость.

Что на самом деле?

На самом деле, пока на поле боя доминировало холодное оружие — кольчуги и латы от него очень даже помогали. И имело смысл тратиться на них, а пехотинцам — имело смысл терпеть неудобства, связанные с ношением брони.

Но с распространением огнестрельного оружия — броня постепенно утратила смысл.

Те доспехи, которые тогда мог таскать на себе пехотинец — мушкет пробивал уверенно на своей рабочей дистанции.

Соответственно, броня стала обузой.

Но вот в новейшее время — с одной стороны, появились новые материалы, новые технологии, позволявшие делать более прочную и лёгкую броню, а с другой оказалось, что в современных войнах пехота несёт основные потери не от стрелкового оружия, а от разрывов мин, снарядов, ракет, и т. п. От осколков. И броник — от них спасает всё же, резко повышает шансы на выживание.

Что, конечно, особенно актуально для современной профессиональной армии, которая вынуждена ценить жизнь солдата, не может позволить себе чрезмерное расточительство.

К тому же, в современной армии солдату не приходится таскать в походах столько скарба на себе, сколько приходилось в «домоторизованные» времена. А значит, можно выделить кило пятнадцать-двадцать на средства защиты.

Таким образом, пехотная броня снова стала востребована.

Поскольку — изменились условия.

Изменился характер типичных угроз, изменились технические возможности. Ну и «вектора ценностной ориентации» - тоже, если угодно.

А что с танками?

Ну, как показал опыт начального периода ВМВ, и трёшки, и четвёрки — были танчиками, вполне адекватным своим задачам.

От тех противотанковых средств, с которыми они преимущественно встречались — они имели приличную защиту.

А потому — можно было подумать о комфорте экипажа, о том, чтоб ему удобно было управлять огнём (а для этого — трое в башне, а не двое).

Но вот изменился характер угроз, возросло могущество противотанковых средств у противника — немцы стали допиливать свои панцеры.

А уж после войны, когда пошло неистовое насыщение пехоты противотанковыми средствами — конечно, все стали максимально крепко и «рационально» бронировать танчики. Иначе, первая же встреча с каким-то босоногим охламоном при РПГ-7 или чем-то подобным — и всё, прощай боевая машина во многие тонны долларов, прощай подготовленный экипаж.

В наше же время, возможно, приходится признать, что танк уже никакое бронирование не спасёт, когда он оказывается в прямой видимости с вражеских позиций.

По-любому на него наведут то ли дроны, то ли гаубичными снарядами накроют (орудия-то примерно такие же, как были в ВМВ, но вот точность наведения нынче «метровая»), то ли ракетки вроде джавелинов по крыше долбанут. Соответственно, просто пофиг, какие у него там углы наклона лобовых бронелистов. Ну и «мангалы» на крыше — это, конечно, тоже паллиатив и «девиация». Конструкторы, понимаешь, ночей не спали, думая, как бы понизить профиль, сделать танк менее заметным — а тут этот курятник над любым холмом торчит. Ну и когда танк заметен — по-любому уязвим.

Весьма возможно, что сама по себе концепция танка переродится в нечто вроде «САУ повышенной живучести». Будет вот такая ползучая фигня, с бронёй наподобие шляпки гриба — чтобы бить навесом по чужой наводке со скрытых позиций, не подставляясь под прицельные удары бронебойными средствами, но при этом — иметь шансы на выживание, когда начнут перепахивать «ареал обитания» кассетницами.

В нынешней «невойне» - в общем-то, обе стороны предпочитают использовать танки в этом «артиллерийском» качестве, а на прямую наводку выкатываются неохотно.

А потом, может, дойдут до приручения графена, чудо-материала неслыханной прочности, и станут делать такую броню, что опять хрен чем возьмёшь — что ядрами по «Монитору» долбать. И можно будет снова клепать танки повышенной комфортабельности, с прямыми стенками и джакузи внутри.

Я к тому, что дотошность Марка Семёновича заслуживает уважения, но к логике — порой можно придраться. «Потом все так стали делать» - это ещё не доказательство тому, что «Значит, и тогда оно было оптимальным вариантом».

Ну и давно возникла мысль по поводу боевого применения танков РККА и Вермахтом в начальный период ВОВ.

Сам я — танкист, признаюсь, не очень опытный. В ВОТ — где-то до восьмого уровня доходил, дальше пришлось отвлекаться на всякую фигню вроде «спасения галактики».

Но виконт Алексей Артёмович — он в своё время откатал немало.

И у них с корешами очень такой фундаментальный подход к делу был.

Тренировались, осваивали машины, изучали карты, согласовывали действия.

И вот наблюдать это было довольно занятно.

Пятнадцать на пятнадцать игроков, сбалансированные по своей «силе» комплекты машин на каждой из сторон, и, казалось бы, команды должны выступать примерно на равных.

Но вот когда с той стороны это пятнадцать «ярких индивидуальностей», а на этой присутствует взвод из трёх двенадцатилетних шкетов, сыгранный и слаженный — они просто всех рвут без вариантов. Один «светит», двое берут в перекрёстный огонь с заранее выбранных позиций, никто даже мяукнуть не успевает, и так проламывают свой фланг, а потом — и остатки вражеской команды подчищают, так же деловито и расторопно.

Хотя на той стороне — могут быть очень даже толковые игроки. Но — у них нет тактической слаженности, у них нет быстрой коммуникации.

Они могут, конечно, чего-то там писать друг другу в чате, но эти-то трое гавриков — в одной комнате сидят, и у них взаимодействие — уже на уровне рефлексов.

И вот превосходство новейших советских танков над сильнейшими тогдашними немецкими — оно, конечно, неоспоримо. И тут даже не будем вдаваться в такие частности, как чёткость цейсовских прицелов против советских (на которые много жаловались). Да примем за данность, что при встрече с трёшкой Т-34 её по-любому мог убить с любой дистанции, будучи практически неуязвим для её огня, а КВ — и попросту гусеницами переедет (каковые случаи отмечал Гудериан).

Однако ж, вопрос: насколько советские танкисты были подготовлены к работе именно на этой новой технике? Насколько слаженно могли выступать, насколько тактически грамотно? И как советские командиры умели комбинировать военные средства на поле боя?

Все эти вопросы — в общем-то, риторические. А ответы — боюсь, преимущественно матерные (если иметь в виду именно начальный период, да и потом тоже много бывало косяков).

В большинстве случаев подготовка экипажей — была аховая. Особенно — на новых танках.

Потому что командир прекрасно понимал, что если вновь поступающую технику обкатывать — неизбежны будут её небоевые потери. Тем более — у КВ и первых Т-34, на которых, скажем, дизель В-2 ещё не излечился от детских болезней, склонен был перегреваться, да и с трансмиссией бывали проблемы, особенно у КВ.

Ну и вот если доложить, что, скажем, «десять процентов от новейших танков» мы уже ушатали, присылайте новые — то, возможно, такая практика помогла бы избежать куда больших потерь в настоящем бою, вот только командира к тому времени — скорее всего, уже расстреляли бы за «вредительство».

Это — специфика именно тогдашнего советского военного «хозяйствования». Танки и самолёты, особенно новьё — они для того, чтобы гордиться мощью, а не для того, чтобы списывать их по мере «ушатывания» на учениях.

Да и вообще с учениями — была печаль.

Тут проблема не в том даже, что они имели «исключительно наступательную тематику», как напирает Суворов.

Проблема скорее в том, что они больше напоминали «балет по либретто», где вот сказано, что танки бодро наступают вперёд, прорываются на оперативный простор — и так и происходит, и все аплодируют.

Представить на тогдашних учениях ситуацию, чтобы какой-нибудь ушлый пехотный комдив выставил свою артиллерию в засаде в лесочке да обнулил наступающие танки в борта — это невозможно.

Ну а будь учения посвящены оборонительной тематике — было бы невозможно представить, чтобы вдруг танки прорвались по какому-нибудь оврагу непредвиденным образом и вышли во фланг артиллерийским позициям.

Военное начальство тогда не любило интриги и непредсказуемости исхода манёвров.

Собственно, никакое не любит — но у немецких офицеров всё-таки было куда больше самостоятельности в вопросах тактики и тактической подготовки.

Ну и ещё касательно слаженности боевых действий и технических к тому возможностей — возникла в своё время такая мысль.

Да, вопрос с укомплектованностью РККА рациями в своё время много обсуждали, и вроде как выходит, что не всё так уж безнадёжно у неё было, а очень даже имелись у неё рации большие и малые, на всех уровнях — но вопрос немножко другой.

А именно — возможное соотношение людей, хорошо знающих немецкий в РККА, и — хорошо знающих русский в Вермахте.

В своё время — в России было довольно много людей, блестяще знавших немецкий.

Вот только так получилось, что после известных событий очень их значительная часть покинула страну.

И кто-то из этих белоэмигрантов — конечно, не взлюбил Гитлера, и даже участвовал в резистансах, а то и помогал Советам, забыв на время, что большевиков тоже недолюбливает.

Но кто-то — решил всё же сделать ставку на Гитлера как на «освободителя России». И это были не только лишь атаман Краснов и генерал Шкуро.

Там многие тысячи были русских офицеров (и не только), согласившихся сотрудничать с немцами.

Ещё же больше — было прибалтийских фольксдойче, которые прекрасно владели русским, и при этом — не испытывали ни малейших симпатий к Советам, а горели желанием послужить Райху.

Я не знаю точных цифр по укомплектованности немецких частей русскими переводчиками, но потенциальных кадров у них было столько, что они могли слушать любые советские радиопереговоры в реальном времени и реагировать моментально.

Возможно, именно это соображение — удерживало советских командиров от того, чтобы «злоупотреблять» использованием раций, даже когда они были в достатке.

И я ни разу не встречал, чтобы кто-то указывал на это соображение — хотя, как по мне, это немаловажно, когда противник всё понимает в твоих переговорах, а ты в его — ни хрена (потому что тот твой лейтёха, который учил в школе дойч, может, конечно, сказать «Комен зи херр», но не уверен, что это прилично).

Впрочем, я пока не дослушал Солонина — так дослушаю, пожалуй.

|

|

</> |

Зажать и присосаться: сравниваем эффективность механических и вакуумных захватов

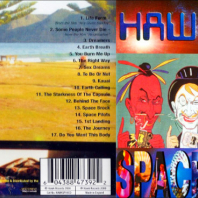

Зажать и присосаться: сравниваем эффективность механических и вакуумных захватов  20 лет альбому Hawkwind "Spacebrock"

20 лет альбому Hawkwind "Spacebrock"  Только горю не помочь, нет теперь закона, - у жирафов вышла дочь замуж за бизона

Только горю не помочь, нет теперь закона, - у жирафов вышла дочь замуж за бизона  Так ли хорош был "Рыбный день"?

Так ли хорош был "Рыбный день"?  Лучшие фильмы о революции и гражданской войне...

Лучшие фильмы о революции и гражданской войне...  Лунная афера НАСА

Лунная афера НАСА  Новости культуры и искусства за неделю

Новости культуры и искусства за неделю  Бесконечный рейс

Бесконечный рейс  Решил поискать на Ютубчике ролик с прохождением горы

Решил поискать на Ютубчике ролик с прохождением горы