По примеру Рабиндраната Тагора

murryc2 — 24.12.2022

murryc2 — 24.12.2022

Эпиграфом я хотел бы поставить высказывание Пришвина, которое нашёл в его дневнике: "Искусство - это способность человека изобразить предмет своей веры и любви". Почему-то это фраза ускользнула от любителей сентенций. Может, мало кто читал дневник Пришвина? - он опубликован, очень интересно: Пришвин - совсем не тот безобидный любитель собак и охотник на бекасов.

В этот пост я помещу главу из своей повести "Жизнь в собственном доме", написанной в 1995 году. Отдельные главы публиковались в журналах, а книга в целом была подготовлена к печати в 2000 году, но не вышла. Получив гранки после корректуры, я расплевался с редакцией и послал её к Чубайсу (или к Дерипаске, я уже не помню). Под моим именем не моим языком я писать запрещаю.

Русскоязычный (именно русскоязычный, а не русский) редактор-”косметолог” не оставил без изменения ни один абзац. Больше половины правок - замена полного предложения неполным, замена существительного местоимением и вычёркивание повторов и вводных слов. Казалось бы, правки это безвредные: можно так, а можно и так. Но ведь я написал так! Я не против греческих и еврейских носов. Но не на моём же лице! Представляю, что бы осталось от рукописи Платонова или Лескова. При использовании полных предложений и полных имён рассказ звучит неторопливо, а на каждой точке ясно прослушивается пауза для обдумывания того, что прочитано. Я именно этого и хотел, а Косметолог не сумел этого понять.

Особенно возмутили правки, наносящие ущерб точности повествования. Например, я пишу: “Я был во дворе и смотрел на звёзды.” Косметолог переправляет: “... смотрел на небо”. Да не на небо я смотрел, а на звёзды. Это не одно и то же. Всё равно, если вместо “смотрел на реку” написать “смотрел на местность”. Пишу: “... разобрать подобранный ящик”. Косметолог переправляет: “... найденный ящик”. Но важно-то ведь не то, что я ящик нашёл, а то, что я его подобрал. Неужели не видна разница? Пишу: “... в затенённой части участка”, Косметолог переправляет: “... в затененном конце огорода”. С чего он взял, что эта часть у меня в конце огорода? Она вовсе не в конце, и не огород там вокруг, а сад. И так далее. Правок туча, и все они нарушают точность повествования, а именно к точности я стремился, именно точностью я гордился.

И уж совсем возмутили меня попытки “ухудожественить” мой труд. В главе “Ледяной грот” у меня есть фраза: “потолок на веранде покрылся сплошной ледяной коркой, которая при электрическом свете искрилась, переливалась, осыпалась иногда пылью”. Косметолог вставляет худ. сравнение. Получается: “... искрилась, переливалась, словно северное сияние, осыпаясь иногда холодной пылью”. За одно только северное сияние Косметолога следовало бы застрелить из рогатки. Во-первых, в нашей зелёной республике северного сияния не бывает, его почти никто из читателей не видел и, следовательно, применять такое сравнение некорректно и неуважительно по отношению к читателю. Во-вторых, это совсем непохоже. И что за штампы? Если бы я сравнивал что-либо с северным сиянием, то обязательно оговорился бы, где и когда я его видел, почему сравниваю с незнакомым читателю явлением, и применил бы русское название этого явления: “пазори”. За добавленное слово “холодной” Косметолога тоже следовало бы стукнуть солёным огурцом. Можно предположить, что пыль действительно была холодная, но так как за шиворот она мне не сыпалась и холод её я не ощущал, я не счёл нужным ввести это слово. И какой же ещё может быть ледяная пыль? А с переделкой глагола в деепричастие получается, что пыль осыпалась только когда искрилась и переливалась.

Таких художеств было приредактировано с десяток. Я упомяну ещё одно. Пишу: “... в тот момент, когда солнце вот-вот должно было высунуться из-за поля...”. Косметолог правит: “... когда солнце вот-вот должно было явить свой лик...”. То есть как это “явить лик”? Где это у солнца лик? Почему лик а не задница? У солнца - диск. Стараясь быть максимально точным, я даже пишу не “из-за горизонта”, а “из-за поля”, то есть, так, как оно было в действительности.

Обидело меня также непонимание Косметологом литературных приёмов. Обидело не тем, что перекорёжена моя рукопись, а тем, что человеку, не понимающему литературу и не умеющему писать, поручено управлять публикацией литературных произведений, и человек этот имеет право навязывать (и навязывает!) этим произведениям своё лицо.

В подтверждение этого обвинения напишу, как Косметолог переделал самый первый абзац моего произведения. У меня было так:

Всё своё детство, и юность, и молодость я прожил окнами на центральную улицу. Не Центральную, а центральную, а то есть в нашем городе улица Центральная, так она вовсе не в центре.

Город наш большой, столичный ...

Косметолог переделывает: “Все свое детство и молодость я прожил окнами на главный проспект столицы”.

У меня первый абзац должен был задать тон всего произведения: спокойный, ироничный, а упоминание о жизни на центральной улице звучит нейтрально, без хвастовства, как простая констатация факта. В редакции Косметолога фраза звучит хвастливо, даже спесиво. Я действительно жил именно на главном проспекте столицы, а не просто на центральной улице. Но я не считаю это важным. Важно то, что я жил в центре города, вдалеке от частного сектора, что я ничего не знал о такой жизни.

Очень часто правки Косметолога будучи по форме якобы чисто литературными, меняют смысл. Например, в “Идеях Чучхе” пишу: “Ничего, без чего можно обойтись”. Косметолог переправляет: “Ничего лишнего”. Но ведь это далеко не одно и то же! Есть туча вещей, которые совсем не лишние, но без которых можно обойтись. Одна из идей Чучхе, в отличие от идеи простой экономии, именно в том, чтобы ничего, без чего можно обойтись, а не просто без лишнего.

Были корректировки и смысла, не только формы, но я и так увлёкся, а это всего лишь ещё вступление. [Какие именно, кому любопытно - ну, убраны эпиграфы из Джугашвили, Романова и Талькова; мнения про "рынок" и толерантность и т.п.]

----

====

Для меня лично Тагор не имел большого значения. Не потому, что он уступает в чём-то, скажем, Шопенгауэру, или, лучше, Рамачараке. Просто Рамачарака мне попался в самой юности и произвёл очень сильное впечатление, а Тагора я читал в то время, когда душа была занята кем-то другим, сейчас не помню кем. К чему я вспомнил Тагора - будет в конце.

Здесь я напишу про ещё одно следствие перестройки в духовной сфере. Но сначала отступление: как я заметил свою будущую жену.

Но сначала ещё одно отступление в традициях индийской средневековой сказки со вложенными сюжетами. Один из моих знакомых, который до того, как стать делолюдью, был хорошим специалистом и моим другом, прочитал самиздатовский экземпляр сего труда и предложил его у себя напечатать. Но надо оживить, сказал, мордобоем, криминалом и сексом. А то читать не будут.

Я сначала на это не среагировал: обойдёмся и без его издательства. Потом задумался: а как это вообще люди пишут о сексе при живой жене и детях? Если написать про жену - каково ей будет читать? А если не про жену, так жене ещё интереснее. Ну и деткам тоже. Следует ли им читать о развлечениях своего папочки, даже пусть и юношеских, с родной мамой, а тем более не с мамой! Интересно, что на эту тему думают жёны и дети профессиональных писателей!?

В традициях сталинского кинематографа было показывать в кино не более одного поцелуя, и то общим планом. Тем авторам, кто умел говорить, удавалось сказать при этом всё, что они хотели. Вот в соответствии с традициями кино моего детства и в полном соответствии с традициями русских летописей, я расскажу, как мы встретились с моей женой. Это всё ещё отступление в отступлении, а корневая тема главы (напоминаю) - лавры Рабиндраната Тагора.

Девятнадцать лет назад [!! - писано в 2000 году !!] чудесным сентябрьским (возможно, октябрьским) утром я шёл на работу через парк. И увидел, как взрослая тётка (так мне тогда показалось издали) прыгает вокруг пылающего клёна и даже пытается на него влезть, чтобы добыть красивые листочки. Присмотревшись, я узнал сотрудницу нашего НИИ. И я решил, что женщина, не потерявшая юность в тридцать пять лет, и проникнутая, наверное, "саби" (в японской эстетике это принцип красоты в естественности) - это как раз то, что мне нужно.

Я не ошибся. На практике нам с ней вместо принципов саби, ваби, сибуй и юген пришлось осваивать идеи Чучхе. Но я тогда не ошибся и до сих пор очень рад этому.

Разные системы мировоззрения имеют разные образцы нравственности для женщины. У одного народа праведная жена идёт в наложницы к фараону, чтобы продвигать своего мужа. У другого - перезаряжает ружья мужу, отбивающемуся от “фараонов”. Праведная славянка - сама отстреливается, даже когда мужа нет рядом. Моя жена - славянка.

В одних системах мировоззрения женщина вообще не должна влиять на устремления мужа, в других - должна вдохновлять его одним только своим существованием, в третьих - вдохновлять, стоя на баррикаде. Славянская женщина вдохновляет мужчину своим поступком. Она сама действует. Она не лезет на баррикаду со знаменем, а сидит за баррикадой с винтовкой, а землю славянин пашет не для неё, а с нею. Это касается не только борьбы за жизнь и за свободу. Это относится и к созиданию, как материальному, так и духовному. Моя жена - вполне славянская женщина.

Теперь о Рабиндранате Тагоре. В шестьдесят лет этот мыслитель был всемирно известным поэтом. И вдруг начал рисовать. Через десять лет он стал всемирно известным художником. Для смены вида искусства у него была веская причина: невозможность равноценного перевода стихов на другие языки. А ему очень хотелось выразить не только мысли, но и чувства. И он нашёл средство это сделать.

С юности я активно занимался фотографией и имел весьма полный фотодневник своей жизни. Когда мы въехали в свою хату, денег на фотографию у нас не было, но если только на фотоплёнку - то были, а свои фотоаппараты я продал не все. Уже через три года мы отдали долги, купили фотопринадлежности и восстановили по отснятым плёнкам пропущенные годы. Но потом перестройка окрепчала, и на фотографию денег не стало совсем. А у нас появились к этому времени и дворик, и огород, и чайный домик. Хотелось их изобразить, но деньги были нужны на хлеб.

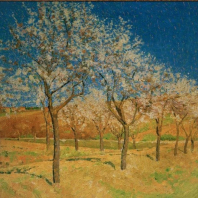

Тогда жена стала рисовать акварельными красками. Это дешевле и в чём-то богаче, если, конечно, уметь. Вот и учится. Перед Рабиндранатом Тагором у неё целых десять лет в запасе. Теперь я уж и думать забыл про фотографию: пусть жена рисует.

===========

Где сейчас её рисунки? Их мало. Сразу после того, как я подготовил книгу к печати, она серьёзно и надолго заболела. Выздоровела. Но к этому времени мы купили домашний компьютер, цифровой фотоаппарат, а потом и планшет - и жена увлеклась более современными формами изображения. А вотом мы купили участок земли на болоте, и жажду творчества она удовлетворяла выращиванием цветов и помидоров.

=

|

|

</> |

Банкротство физлиц: когда помощь юриста критична

Банкротство физлиц: когда помощь юриста критична  Антон Иванович Деникин.

Антон Иванович Деникин.  Выдача зарплаты водкой учителям на педсовете, 1997 год

Выдача зарплаты водкой учителям на педсовете, 1997 год  Под ногами...

Под ногами...  К истокам журнала... Израиль улыбнул. Акабский залив

К истокам журнала... Израиль улыбнул. Акабский залив  Замечательный Ложе

Замечательный Ложе  В философском настроении

В философском настроении  Анекдоты и шутки в картинках. 220. Чёрный юмор.

Анекдоты и шутки в картинках. 220. Чёрный юмор.  Спасение курицы пожарными

Спасение курицы пожарными