Оскар Рабин. "Борис Сунгуров"

philologist — 12.11.2018

Оскар Яковлевич Рабин (1928-2018) — российский и французский

художник, один из основателей неофициальной художественной группы

«Лианозово». Организатор всемирно известной «Бульдозерной выставки»

(1974). Кавалер ордена Российской академии художеств «За служение

искусству» (2013). Ниже размещен фрагмент из книги воспоминаний

Оскара Рабина "Три жизни" (1986).

philologist — 12.11.2018

Оскар Яковлевич Рабин (1928-2018) — российский и французский

художник, один из основателей неофициальной художественной группы

«Лианозово». Организатор всемирно известной «Бульдозерной выставки»

(1974). Кавалер ордена Российской академии художеств «За служение

искусству» (2013). Ниже размещен фрагмент из книги воспоминаний

Оскара Рабина "Три жизни" (1986).

БОРИС СУНГУРОВ

Однажды в Академии на уроке рисунка я увидел коренастого молодого человека с изъеденным оспой лицом и рыжеватыми волосами. Цветом волос и голубыми холодными глазами он напоминал латыша, но оказался коренным сибиряком. Он был среднего роста, но от всей его фигуры исходило ощущение силы. Он подошел ко мне четким военным шагом и представился: ’’Будем знакомы. Борис Сунгуров”. Мы подружились. Борису исполнилось двадцать два года, но казался он гораздо старше своих лет. Он ушел на фронт в самом начале войны, но вскоре был тяжело ранен, полгода провалялся в госпиталях и, демобилизовавшись, вернулся в родной Новосибирск. Потом переехал в Ригу. Документы бывшего офицера-фронтовика всюду служили ему безотказным пропуском.

Через некоторое время он получил в Риге двухкомнатную квартиру и предложил мне поселиться у него. Я с радостью согласился. Новый друг относился ко мне с нежностью и с какой-то снисходительной жалостью. В его глазах я был неопытный, наивный, не умеющий устраиваться в жизни мальчишка. Меня восхищали его находчивость, железная хватка и, когда у него появлялись деньги, - непомерная щедрость. Однажды Борис рассказал свою историю. Родился он в Новосибирске, в рабочей сибирской семье. Отец работал электромехаником и хорошо зарабатывал, семья была большая и дружная. Но вернувшись с фронта, Борис не захотел жить на обычную зарплату среднего служащего. Он сколотил воровскую шайку и принялся орудовать в самом Новосибирске и в окрестностях.

Все шло хорошо до тех пор, пока шайка не ограбила авиационный завод. Было украдено большое количество парашютного шелка, авиационных часов и что-то еще. Вся милиция была поставлена на ноги. Всюду только и было разговоров, что о дерзком ограблении завода. Однажды, когда они сбывали на рынке рулоны шелка, их арестовали. В военное время могли получить и вышку, в лучшем случае - двадцать пять лет. Но друзья Сунгурова сумели всучить какому-то чину громадную взятку, и он скрылся. Надо было срочно бежать из Новосибирска. Куда? Сунгуров выбрал Ригу. Во-первых, это далеко от его мест, и, во-вторых, Рига расположена недалеко от границы. Дело в том, что Сунгуров рано или поздно решил бежать из Советского Союза. Он был убежден, что создан для частной инициативы и сможет там разбогатеть.

Как-то Борис признался, что терпеть не может евреев и что способен отличить еврея даже по запаху. ”И меня?” — не удержавшись, спросил я. Он пожал плечами: ’’Конечно. Только ты другое дело. А вообще-то жаль, что у Гитлера не хватило времени уничтожить их всех до единого”. ”А как же великие люди? Гении? Как, например, быть с Левитаном (Сунгуров очень любил картины Левитана)?” .. — продолжал расспрашивать я. Сунгуров равнодушно пожал плечами: ’’Всех нужно уничтожить — и дело с концом. Так вернее”. В Академии уже преподавали марксизм-ленинизм. Я и Сунгуров часто лезли в спор. Не на лекции, правда, а в коридоре во время перерыва. Ни я, ни даже осторожный Сунгуров не думали о том, к чему наша откровенность могла привести. Однажды зашла речь о религии. Я доказывал, что в нашей стране на самом деле не существует свободы религиозных убеждений, так как верующие преследуются. В конце занятий наш однокурсник Володя Карякин, коммунист, воевавший с немцами в партизанском отряде, отвел меня в сторонку и резко сказал: ’’Чтобы подобную брехню слышал последний раз! Ты — щенок! Молокосос! Сам не знаешь, чего мелешь. Я тебя, дурака, просто пожалел. Другой бы давно уже показал, где раки зимуют!”

С Сунгуровым мы жили душа в душу. После занятий, которые кончались в два часа, ходили на базар. Там на барахолке Борис покупал сломанные часы, потом их чинил и за солидную сумму перепродавал. Я делал вид, что торгуюсь, восхищался качеством товара, отходил, потом подходил снова. Меня эта игра забавляла. Вместе мы ходили в парк и в кино, иногда ездили на пляж. Транспорт работал тогда плохо, так что поездки превращались в настоящие путешествия. Сначала мы ехали поездом, потом долго шли пешком. Подбирали выброшенную на берег рыбу, жарили ее на костре и ели. Иногда ходили в православную церковь послушать службу. Главной нашей мечтой было бежать за границу. Сунгуров относился к идее побега чрезвычайно серьезно. Он ходил в порт, знакомился с матросами, пытался найти верного человека, который бы за приличную сумму согласился спрятать нас в трюме парохода и переправить за границу.

В мае 1945 года Рига, как и вся страна, праздновала победу над Германией. В этот день мы с Борисом бродили по улицам среди возбужденных людей, однако, сами не чувствовали себя особенно счастливыми. Война кончилась, это, конечно, замечательно. Ну, а в нашей жизни что-нибудь особенно переменилось? Разрешили, правда, свободное передвижение по стране. Вскоре приехал меня навестить Генрих Сапгир. Мы проговорили целую ночь. К утру я почувствовал, что меня неудержимо тянет обратно в Москву. И, бросив учебу, я уехал. В Москве мне очень понравилось. Старый мой учитель Кропивницкий был окружен целой толпой не знакомых мне юношей и девушек — поэтов и художников. Собирались в его комнатенке на Долгопрудной, говорили об искусстве и литературе, музицировали, читали стихи Гумилева, Ахматовой, Пастернака, читали и собственные стихи. Постоянным членом кружка была двадцатилетняя поэтесса Людмила Ермакова, и я без памяти в нее влюбился.

Московскую комнату я потерял, потому что, вернувшись с фронта, Лида вышла замуж и поселилась там с мужем. Я ночевал у знакомых, спал кое-как, иногда на полу. Но это не остудило моего энтузиазма. Латвия с ее размеренной жизнью, относительным комфортом и продажей часов казалась далеким, почти забытым сном. Со своим рижским свидетельством я пришел в Суриковский институт, где тогдашний директор Сергей Герасимов принял меня очень тепло. Мои картины ему понравились, и он даже заступился за меня перед деканом, который считал, что я гожусь лишь для первого курса. ’’Рисунку можно научиться, — сказал тогда Герасимов, — а живописи никогда” . И приказал, чтобы меня зачислили на второй курс.

Принятый в институт, я бы мог жить в студенческом общежитии, однако там не оказалось свободных мест. Прописать меня, правда, прописали, но жить было негде. Знакомые, у которых было двое детей, разрешили спать на раскладушке. Московские тетки и хотели бы мне помочь, но в их десятиметровке было слишком темно. Я мучался от постоянного сознания, что стесняю людей, но что оставалось делать? Учиться в институте мне было трудно. После относительной свободы в Рижской Академии художеств атмосфера казенного соцреализма, царящая в Суриковском институте, казалась совершенно невыносимой. Нельзя сказать, что сам Герасимов был особенно ярым приверженцем соцреализма. В глубине души он любил и понимал живопись. Но ведь директорами Суриковского института не становятся люди, не умеющие пойти на компромисс. Вот и получалось, что в лирических, теплых пейзажах он разрешал себе некоторую свободу, зато уж в больших полотнах с социальной тематикой ни на йоту не отступал от генеральной линии.

А мне становилось совсем невмоготу. От занятий тошнило, с любовью дела тоже обстояли совсем плохо. Я не умел ухаживать, был неловок, молчалив: часами простаивал у Людмилы под окном, вызывая смех и пересуды соседок. В конце концов Людмила разозлилась и велела, чтобы я оставил ее в покое. Через много лет я случайно с ней встретился. Она вышла замуж и стала солидной матерью семейства. Защитив диссертацию, моя бывшая любовь заняла ответственный пост в Ленинской библиотеке. Изменилась ли она внешне? Да, вроде, не особенно, однако от той молоденькой прелестной девушки, которую я когда-то любил, не осталось и следа. Я заскучал и, не сделав отметки в московской милиции, снова вернулся в Ригу. Вспомнив, что там надо представлять в местной милиции паспорт, ничего лучше не придумал, как нарисовать в паспорте фальшивую печать о выписке из Москвы. В рижской милиции никто не стал всматриваться в мой документ, и все сошло благополучно. Придя к Сунгурову, я застал все семейство в сборе — отца, мать, брата и сестру, которые приехали из Новосибирска. Они приняли меня очень сердечно и поселили у себя. Скоро, несмотря на несвоевременный — в середине учебного года — приезд, меня снова приняли в Академию и даже предоставили место в общежитии.

Семья Сунгуровых жила напряженной деловой жизнью, готовясь к важным переменам в своей судьбе. Теперь они уже всей семьей мечтали уехать на Запад. Отец открыл часовую мастерскую, брат работал часовщиком. Что касается Бориса, то пока меня не было, он завязал надежные контакты с рижскими уголовниками и принялся за дела, которыми занимался в Новосибирске. Только ограблению предпочел карманную кражу. Профессионально ловкого и к тому же всегда без упречно одетого Бориса трудно было заподозрить в воровстве, однако, тем не менее, его дважды захватывали на месте преступления. И всякий раз он, как ни в чем не бывало, в тот же вечер возвращался домой. Мне Борис объяснил, что держит при себе постоянно на всякий случай тысячу рублей. Трудность заключалась лишь в том, чтобы уговорить милиционера, снимавшего допрос, дело замять и не передавать его в суд. ’’Против таких денег, — усмехался Борис, - нелегко устоять. Ну, а если протокол все-таки передадут, дело все равно можно замять, только стоить будет гораздо дороже” .

Я понял, что живопись служила Сунгурову ширмой для прикрытия деятельности совсем другого рода. Он все реже приходил на занятия, вскоре мы перестали видеться совсем, а еще через некоторое время я узнал, что Сунгуровы уехали за границу, в Восточный Берлин. Может Борис сумел убедить власти, что отец с его высокой квалификацией сумеет пригодиться в Берлине, а может, что скорее всего, просто подкупили кого следует для получения заграничных виз. Они прибыли в Восточный Берлин. Берлинской стены тогда еще не существовало, так что переход в другую зону не представлял особых трудностей. Перед самым отъездом Борис написал мне в Москву (я уже опять находился там) последнее письмо, в котором, помня о нашей бывшей мечте, предлагал прислать мне приглашение. В это время я уже не собирался никуда уезжать и мягко, стараясь Бориса не обидеть, на это намекнул. С тех пор никаких вестей от него я не получал. Проезжая в 1978 году через Западный Берлин в Париж, я вспомнил своего давнишнего рижского друга. Занялся ли он бизнесом или опять, по старой привычке воровством? Не знаю. Но в любом случае желаю ему счастья.

Вы также можете подписаться на мои страницы:

- в фейсбуке: https://www.facebook.com/podosokorskiy

- в твиттере: https://twitter.com/podosokorsky

- в контакте: http://vk.com/podosokorskiy

- в инстаграм: https://www.instagram.com/podosokorsky/

- в телеграм: http://telegram.me/podosokorsky

- в одноклассниках: https://ok.ru/podosokorsky

|

|

</> |

"Убит Михаил Шатский" - что известно о киллере ГУР. Повторился сценарий

"Убит Михаил Шатский" - что известно о киллере ГУР. Повторился сценарий  Картиночное (с)

Картиночное (с)  Коровы не могут таскать вымя

Коровы не могут таскать вымя  Ежедневный дайджест марафона #зимниесказки — 8 декабря

Ежедневный дайджест марафона #зимниесказки — 8 декабря  Санкт-Петербург. 28-29.10

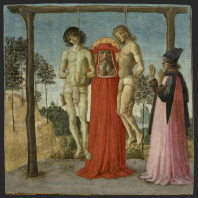

Санкт-Петербург. 28-29.10  Школа Пьетро Перуджино Святой Иероним спасает юношей от виселицы

Школа Пьетро Перуджино Святой Иероним спасает юношей от виселицы  Доброе утро!

Доброе утро!  День в истории. Как выглядело застолье Л.И. Брежнева

День в истории. Как выглядело застолье Л.И. Брежнева