Мастер и Маргарита. На бис!

sapojnik — 02.02.2025

sapojnik — 02.02.2025

О новом "Мастере и Маргарите"

Сегодня я чего-то с утра пораньше освободился, поэтому решил пока не поздно сходить на «Мастера и Маргариту». А то пишут, что фильм триумфально идет в широком прокате, сборы уже чуть ли не миллиард деревянных, а в соцсетях и вовсе не продыхнуть – все, кажется, только новую экранизацию и обсуждают, причем – дым столбом, зет-публика бьется в истерике, требует запретить, посадить, наказать, «кто позволил» и «как посмели?!» - так что хотят не только авторов, но и «тех, кто позволил» - тоже посадить. Страсти нешуточные.

А поскольку в РФ нынче возможно всё плохое, очевидно, что идти смотреть надо быстрее: могут ведь и впрямь запретить. Потом придется смотреть видео на маленьком экране – а хочется ведь на большом, критики наперебой хвалят именно за «картинку», даже кто-то написал, что «в кои-то веки весь потраченный миллиард виден на экране». Редкостный комплимент для отечественного (да и не только) кино!

Так что я и решил, что надо отправиться в будни и пораньше – так будет больше шансов купить билет. А то в Фейсбуке все хвастают, как они отстояли в очереди, да и зал был почти полон… Я, правда, по обыкновению провозился и попал в ТЦ с кинозалом (наш, окраинный, сразу за МКАД – то есть уже в Подмосковье) только к трем часам дня. Реально боялся – а вдруг толпы страждущих уже штурмуют залы?! Ажиотаж ведь, весь Фейсбук бурлит!

Подхожу к кассам в 14.47, смотрю – о, есть сеанс на 15 ч! И, по счастью – ни одного человека, я первый. Прошу билет, кассирша поворачивает ко мне экран монитора – там схема зала и пронумерованные кресла. Выбирайте, мол, какое вам место… А я смотрю – всё залито каким-то однородным зеленым. Меня пронзает страшная догадка – опоздал! Уже все билеты проданы! Правда, странно, что в фойе как-то совсем не видно людей – сеанс ведь еще не начался… Где все?

- Что, уже нет свободных мест? – спрашиваю разочарованно.

- Да что вы, - жизнерадостно возражает кассир. – Выбирайте любое!

- Я что, первый?? – поражаюсь я.

Меньше 10 минут до начала – не продано, стало быть, НИ ОДНОГО билета! И, забегая вперед, скажу – и потом тоже. В итоге я в зале был ОДИН. Взял себе любимое местечко в середине третьего ряда, как король, куртку и сумку сгрузил на соседние пустые места… и всё. Больше никого не было.

Словом, на «бестселлере российского проката», в кинотеатре, вплотную примыкающем к МКАД (в ТЦ Шоколад гор. Реутов) – я оказался единственным зрителем в зале. Как тов. Сталин, который, говорят, был большим любителем кино. Так вот у него в Кремле был свой собственный кинотеатр, в будке сидел прикрепленнный киномеханик, и тов. Сталин там отсматривал любимые фильмы и новинки. Когда – в компании приближенных подхалимов, а когда и сам с собой.

Вот и я внезапно оказался один в зале на 250 мест. Всего лишь второй такой случай в моей практике – обычно хотя бы пара-тройка человек на сеансе присутствует. А тут – никого вообще.

Это даже создало весьма специфическое неудобство. Фильм весьма длинный, да с этой кинорекламой перед показом – около 3 часов идет. А я, грешным делом, ближе к середине захотел сбегать в туалет по-быстрому… И – испугался, что если я выйду, то киномеханик, чего доброго, посмотрит в зал, увидит, что в нем вообще никого нет – да и вырубит свой проектор. А кому показывать?! Я вернусь – а там всё уже, пусто, тихо, «сеанс окончен в связи с отсутствием зрителей». Блин!

В итоге я еще с полчаса экранного времени крутился, терпел – пока не стало уж совсем невмоготу. Только тогда плюнул, убежал в туалет – в итоге пропустил эпизод с убийством Иуды (даже не знаю теперь, кто Иуду играл). Но, к счастью, когда вернулся – кино всё так же шло. Уфф!

В общем, лишний раз подтвердилось, что ажиотаж в ФБ отнюдь не равен ажиотажу в стране. Сонное Подмосковье и как минимум окраина Москвы хладнокровно спят под кепками, и всем совершенно всё равно – МиМ, не МиМ… Анемия, мать их.

Сексте и Яценко, "Оттепель"

Собственно, по фильму. Я прочел за эту неделю 20 или даже 30 отзывов и рецензий на творение подающего надежды режиссера Майкла Локшина – но некоторые вещи удивительным образом «выпали» из поля зрения обзорщиков. Например – как это никто не отметил, что начало фильма – довольно хулиганская отсылка к сериалу «Оттепель»?! Там вначале мы видим родную для всех любителей «Оттепели» каменную рожу Евгения Цыганова в роли Булгакова, и почти сразу – еще одно безумно знакомое лицо. Ба! Да это же Яна Сексте, она же «оператор Люся», безнадежно влюбленная сначала в оттепельного Цыганова, а потом спасающая портного «неправильной» ориентации (прообраз Славы Зайцева)! Как приятно видеть их снова вместе…

Правда, Яна в довольно неожиданном образе пожилой медсестры по имени Прасковья Федоровна… (которой, кстати, в романе нет). С чего бы вдруг? И почему такое исконно-посконно русское имя-отчество – у коренной латышки Сексте?! Нет, я спешу снять с себя подозрения в пещерном национализме, я бы с восторгом принял Яну и в образе пожилого негра – но все-таки, почему вдруг она - «Прасковья»?!

И, в принципе, совместное появление Цыганова и Сексте можно было счесть за случайность и совпадение, но буквально третьим на экране появляется – и тоже в дуэте с Цыгановым – Александр Яценко! Второй главный персонаж «Оттепели», буйный молодой режиссер Мячин!

Шутка Локшина продолжается: Яценко, с его абсолютно русопятой внешностью, играет, как мы потом узнаём… Алоизия Могарыча! Ну какой из Яценко Могарыч?! Очевидно, такой же, какая «Прасковья Федоровна» из Яны Сексте. Их самым очевидным образом притянули «за уши» под эти роли – только ради того, чтобы такой вот прямой и откровенный намек… или что – оммаж? Признание в любви? Одному из наиболее стильных сериалов периода, когда РФ еще сохраняла некоторые признаки России. Зачем все ж была выстроена эта отсылка?

Но я никак не против, наоборот – мне это легкое хулиганство показалось милым и даже как-то сразу расположило к авторам. Тут, может, дело в том, что я просто очень люблю «Оттепель». Ну и, кстати, следы «Оттепели» проявляются в этом фильме и дальше: сцена «пролетарского спектакля» в «Варьете», где девушки в трико дружными комсомольскими голосами поют милую бодрую песенку в ретро-стиле – это ж опять оно. И время – как бы тот же сталинский пафосный совок…

Цыганов и Исакова, "Оттепель"

Конечно, после такой отсылки Цыганов-Сексте-Яценко начинаешь ждать… ну понятно кого. Исакову, конечно! Оттепель так оттепель. И тут поймал себя на мысли, роль Маргариты для бесподобной совершенно Исаковой подошла бы абсолютно. Просто – сидела бы как влитая. Виктория невероятно харизматичная актриса, и в ней, кроме сногсшибательной красоты, есть и совершенно необходимый для Маргариты аристократизм, сдержанность и та самая «нервность».

Мастер – Цыганов, Исакова – Маргарита… Смотрится прекрасно, я был бы обеими руками «за» и ругал бы создателей, что они не выбрали такой дуэт – если бы не знал с самого начала, что Маргарита – это Юлия Снигирь. Вообще выбор, положа руку на сердце – фантастический. Обе, на мой взгляд, просто совершенны как актрисы. Но в пользу Юлии все ж как минимум три обстоятельства: во-первых, влюбленная пара Цыганов – Исакова на экране уже была, во-вторых, Снигирь все ж помоложе Виктории, и наконец, на шкале женского совершенства я бы дал Исаковой 99,5 баллов, а Снигирь – все 99,9. Хотя цифры здесь – неимоверная пошлость. Обе – реальные богини.

Отдельно о Юлии в роли Маргариты – коротко: в принципе, фильм можно было бы смотреть и пересматривать только ради нее одной. Я, кстати, до просмотра еще испытывал некоторые сомнения в ней как в актрисе – во всяком случае, думал, что уж в этом плане Исакова точно «круче». Но – нет, каюсь, беру свои слова с позором назад. Снигирь как актриса оказалась НЕ ХУЖЕ Исаковой – а это, само по себе высочайшая похвала (поскольку Исакова, на мой взгляд, это реинкарнация Смоктуновского в женском теле).

Юлия Снигирь

Теперь о Цыганове, сыгравшего в фильме, по сути, две роли: Булгакова «настоящего» и Мастера, в двух разных реальностях. К Цыганову принято относиться с каким-то странным пренебрежением – у него, мол, всегда одинаковое выражение лица, он везде играет только самого себя, нет никакого актерского мастерства и вплоть до того, что он, дескать, «вообще не артист», берет, мол, исключительно своей мужской харизмой.

При том, что все эти претензии бесспорно справедливы – я полагаю, что всё далеко не так просто. Скажем, в нынешнем фильме Цыганов до такой степени на месте и так невероятно хорош, что, по-моему, любой честный критик должен бы начать чесать в затылке: если Цыганов в самом деле «не умеет играть» - то как же у него получилась настолько изумительная роль (точнее, опять же – две роли)?!

Думаю, дело попросту в том, что дарование Цыганова действительно уникально, и таких как он – очень мало. Там просто надо частицу «не» малость переставить, чтобы объяснить: он – актер, который умеет НЕ играть. Такое своего рода «блистательное зеро». Основная масса актеров делится на два типа: хорошие актеры играть умеют, плохие – не умеют. Они или не дожимают, или пережимают, или делают то и другое одновременно, в общем, фальшивят – чем буквально «дерут слух» чувствительной публики. А хорошие актеры – не дерут, они «попадают в ноты».

Так вот Цыганов – актер уникального, третьего типа: он умеет не играть в принципе. НО – при этом не уклоняется в фальшь, а позволяет зрителю вложить в его образ всё то, что зритель считает нужным. Тут требуется только одно существенное условие: у самого зрителя должно быть то, что вкладывать. Если зритель пришел «пустой», если у него у самого за душой ничего нет – его актер типа Цыганова бесит, он в нем видит отражение своего собственного «ничего».

Ну это как, например, с городами. Что делает ту же Барселону Барселоной? В принципе ведь практически любой город, хоть самый знаменитый и «исторический» - это всего лишь нагромождение домов, довольно похожих друг на друга. Везде – улицы, перекрестки, толпы народу, гарь, смог. Мы знаем массу «путешественников», которые приезжают из Парижа, из Кракова, из Рима – так и не поняв, «а что в них такого». Ну, «город как город», «а чо?» Красота, в общем, в глазах смотрящего. Обычный актер так или иначе выкаблучивается, вбивает в пустую голову зрителя «что он должен увидеть»… а Цыганов – он только дает возможность. Которую многие просто не в состоянии ВЗЯТЬ. Ну, в конце концов, Гете не зря ведь сказал по аналогичному поводу: «Чтобы прочитать хорошую книгу, надо затратить не меньше усилий, чем для того, чтобы ее написать».

Предшественником Цыганова по «отсутствию мастерства» был, думаю, Олег Ефремов (тоже такой – дуб дубом по манере «игры»).

В рецензиях, я смотрю, большинство вменяемых критиков главным достоинством этой версии «МиМ» считают Воланда. Диль, сыгравший Воланда, безусловно – одно из главных потрясений фильма, это настоящее открытие. Такого Воланда не было никогда; при всем уважении к мастодонтам, но ни Гафт, ни Басилашвили тут просто и рядом не валялись. Диль – это попросту новое измерение. У меня, ей-богу, от ТАКОГО Воланда возникло чувство, как будто вообще в первый раз прочитываю роман (зачитанный мной еще в детстве до дыр).

Опять-таки, повторюсь: если бы в фильме только один Диль, а все остальное никуда бы не годилось – фильм стоило бы смотреть и пересматривать только из-за Диля.

Однако я бы все-таки на первое место среди достоинств поставил все ж пару Цыганов-Снигирь. В кои-то веки мы увидели полноценных, ярких, живых Мастера и Маргариту. Не секрет, что ведь и у Кары, и у Бортко едва ли не самыми слабыми выходили именно центральные персонажи произведения. То Мастер был какой-то зачуханный, то Маргарита слишком деревянной… Обычно всего лучше получалась свита Воланда и юмористические сцены. В этой версии юмористика порезана по максимуму, свита Воланда… гм… как раз не особо выразительная. Единственный, кто мне понравился по-настоящему – это, как ни странно, Кот. Персонаж, которого, как я считал, сделать ХОРОШО вообще невозможно. Но нет! Бегемот у Локшина, может, быть, все равно недоделанный – но определенно самый адекватный из всех, какие были.

Фильм, короче, ОЧЕНЬ достойный. Его главный недостаток – это его же достоинство: он требует подготовленного зрителя. Безусловно, он рассчитан строго на тех, кто читал «Мастера и Маргариту». Более того – не просто читал, но и проникся. Тех, кто «в теме» и, еще более того, готов ориентироваться в разных пластах реальности.

И да – фильм очень мрачен и пропитан ненавистью к советским людям. Я, опять же, не могу его за это осуждать – на мой взгляд, это чувство самое естественное и, следовательно, нормальное. Можно даже сказать – банальное. Приевшееся. Однако при создании фильма произошло нечто необычное – в фильме эта ненависть оказалась живая, обжигающая. Не зря ведь авторы вытащили на поверхность и выпукло показали тот пласт (который есть в романе) – но который сам Булгаков милосердно слегка прикрыл, присыпал ветками от слишком чувствительных читателей: реальный финал истории. А именно – что Мастера, скорее всего, просто сгноили в застенках, а Маргарита покончила жизнь самоубийством от тоски. История Мастера и Маргариты – это история двух влюбленных, которых сожрала советская действительность.

Это, однако, всегда как-то держали в тайне от ребят. Разбавленным пышным прощанием с Воландом, криком «Свободен!» в отношении Понтия Пилата, прочими спецэффектами. Ребята сейчас чувствуют себя обманутыми и требуют расправы и с Локшиным, и с его фильмом, и – уже – с самим романом. Чем только подтверждают, что совсем не изменились со дня пришествия Воланда в Москву, изменяться не желают, а милосердие как-то хреново стучится в их сердца. Безрезультатно (2024)

Повторим что было год назад! Юбилей!

|

|

</> |

Ремешки для умных часов с уникальными дизайнерскими решениями: как выделиться из толпы

Ремешки для умных часов с уникальными дизайнерскими решениями: как выделиться из толпы  В США призвали ВСЕХ готовиться к шокирующей сделке по Украине

В США призвали ВСЕХ готовиться к шокирующей сделке по Украине  Вечер для ТЦК перестаёт быть томным

Вечер для ТЦК перестаёт быть томным  А у нас тут вона чо

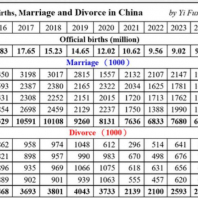

А у нас тут вона чо  Темпы депопуляции Китая ускоряются

Темпы депопуляции Китая ускоряются  Укрпошта посвятила новые марки Трампу

Укрпошта посвятила новые марки Трампу  Несколько ретрознаменитостей

Несколько ретрознаменитостей  Четверть работающих в Москве мигранты, но они не являются четвертью платящих

Четверть работающих в Москве мигранты, но они не являются четвертью платящих  «Все, Алёна, это конец!» - ежедневно ноет муж, жалуясь на свою работу —

«Все, Алёна, это конец!» - ежедневно ноет муж, жалуясь на свою работу —