Кузин Николай Петрович. Из записок москвича 02

jlm_taurus — 14.10.2025

"...В школе узнали, что я никуда не поступил. Пришла

открытка от директора школы, что мне необходимо явиться в Дом

звукозаписи на ул. Качалова для оформления на работу. Стал я

работать в копировальном цехе на восьмом этаже.

jlm_taurus — 14.10.2025

"...В школе узнали, что я никуда не поступил. Пришла

открытка от директора школы, что мне необходимо явиться в Дом

звукозаписи на ул. Качалова для оформления на работу. Стал я

работать в копировальном цехе на восьмом этаже.Работа была посменная с 8 утра до 15 часов, на следующий день с 15 часов до 22 часов. Магнитная плёнка с годами стареет, ферромагнитный слой с неё осыпается и запись исчезает. Поэтому запись нужно периодически переписывать. Работа эта занудная и однообразная: сначала настроить магнитофон на рабочий режим. На магнитофон ставится тестовая плёнка на воспроизведение и по специальному прибору выставляется нужный уровень воспроизведения. Потом так же выверяется уровень записи.

В диспетчерской получаешь старые плёнки с записями 40 – 50 годов и делаешь копии этой записи в нескольких экземплярах. Обычно 3-4 копии. На оформление копий уходит много времени. На каждую коробку, где будет храниться копия записи, нужно наклеить этикетку с многочисленными данными об этой записи. На ракорде (немагнитной цветной пленке) вручную записать сведения о записи, написать общий список выполненных работ, и в конце рабочего дня сдать всё в диспетчерскую.

Работа была сдельная, зависела от времени звучания копий записи. Одно дело сделать копию записи оперы, которая длится 4 часа. Если это 3 копии, то получится 12 часов. Другое дело, когда тебе дали старые записи каждая по 2 минуты и нужно сделать те же три котии, то таких старых записей нужно 120 штук. Да я за неделю такую работу не сделаю. Давали мне в основном такие мало звучащие записи. Откровенно говоря я даже не знал какая там норма. Как я узнал потом, все операторы в этом цехе зарабатывали по 120 – 140 руб. Моя сменщица пожалела меня: «Вот тебе опера, перепиши её, а то ты никогда норму не выполнишь».

Коллектив копировального цеха состоя из девушек ближе к 30 годам, скорее всего незамужних. Как-то не нашёл с ними общего языка. И они меня к себе не звали, да и я к ним особо не стремился. Для них я был не перспективный. В начале октября я услышал в коридоре шум, гам, смех. Выглянул – к нам поступил на работу парень уже после армии. У всех девиц настроение поднялось и молодой человек чувствовал себя «первым парнем на деревне». Я сразу подумал: «Меня скоро отсюда попрут». И действительно вскоре вызвал меня начальник цеха и предложил мне уйти – норму я не выполняю, с коллективом контакта нет. Я особо и не сопротивлялся. В кадрах на меня как-то жалостливо смотрели и одна другой сказала: «Зачем ты ему трудовую книжку-то выписала, куда он с этой книжкой пойдёт, там всего один месяц». А та спохватилась: «Давай напишем, что это была временная работа»

Историко-архивный институт 1963. Конкурс был 16 человек на одно место. Набор был небольшой, и я не прохожу. На - вечерний, надо работать по специальности, а я вообще не работаю. Значит на заочный. Но обязательно устроиться в какой-нибудь архив. Так мои хрустальные мечты разбились о суровую правде жизни...Принял нас начальник военно-исторического архива Назин довольно благожелательно. Я написал заявление с просьбой о приёме на работу.

Должность моя называется – архивно- технический сотрудник. В мои обязанности входит: при поступлении заявки из Центрального архива со 2- ой Бауманской, я должен достать из хранилища соответствующие дела и отвезти их в читальный зал. При поступлении архивных материалов из других архивов, рассортировать их и разложить в коробки по местам хранения. Если дело поступило не обработанное, т. е. на дело не заведена карточка, то пронумеровать это дело. Карточку на каждое дело (единицу хранения) заводят уже более опытные сотрудники архива, как правило имеющие высшее образование.

Во время войны большая часть архивных документов в 80 вагонах были эвакуированы Саратов и Барнаул. Оставшиеся документы оставались в Лефортовском дворце, сотрудники были переведены на казарменное положение. После войны архивные документы стали возвращаться в Москву. Ленинградский военно-исторический архив был закрыт и все его материалы были также переданы в Лефортовский дворец. Места не хватало и поэтому архивные документы стали размещать во временных хранилищах по всему городу. Так появился филиал военно-исторического архива, где мне предстояло работать.

Ещё до революции было предпринято несколько попыток ремонта и реставрации Лефортовского дворца, но ни одна из них не была доведена до конца. В 1947 году была предпринята ещё одна попытка. Были выделены деньги составлен проект реставрации. Решили даже восстанавливать часть кирпичных стен. Восстанавливали по старинным рецептам, для этого на территорию архива была завезена цистерна творога, который должны были добавлять для крепости в цемент. Многие сотрудники архива жили в помещениях Лефортовского дворца. Время было послевоенное, голодное. И сотрудники стали этот творог потаскивать и от этого творога почти ничего не осталось. Репрессий никаких не было, но от восстановление по старинным рецептам решили отказаться.

Наши временные хранилища были разбросаны по всей Москве, в основном в центре. В здании на Владимирском пер. было три хранилища, на Проезде Сапунова (ныне Ветошный позади ГУМа) тоже три, в здании Совета народного хозяйства РСФСР одно большое хранилище. Ещё одно большое хранилище, занимающее целый этаж в здании Главного архивного управления (ГАУ) на Пироговке.

Были и очень далёкие хранилища Такая разбросанность хранилищ давала относительную свободу нашим сотрудникам. Они, конечно, не злоупотребляли, по магазинам, которых в центре было множество, ходили. Если не было работы, то можно было готовиться к занятиям в институте.

В первые же дни наш начальник Николай Николаевич провёл меня по всем хранилищам, кроме самых дальних. От него я узнал, что здание по Владимирскому переулку принадлежит ЦК КПСС, вообще весь комплекс зданий, ограниченный ул. Куйбышева (ныне Ильинка), Владимирским пер., ул Разина (ныне Варварка) и Старой Площадью относится к ЦК КПСС. Раньше наш военно- исторический архив был в подчинении НКВД и наши сотрудники до сих пор пользуются Центральным клубом КГБ на ул. Дзержинского, когда там показывают какие- либо фильмы.

Меня однажды сводили в буфет ЦК, но мне там не понравилось. Хотя цены там были низкие, но при моём окладе в 41 руб. в месяц, пользоваться этим буфетом было дорого. Иногда наши женщины бегали туда, чтобы купить сайру, чёрную икру, сёмгу и другой дефицит. У меня, наконец, появились свои деньги. Но даже при той относительной дешевизне продуктов, их катастрофически не хватало. Мы с мамой решили, что я не буду давать деньги на общий стол, но на свои нужды буду тратить только свои деньги.

Обедал я на улице у метро Дзержинская, там продавали пирожки с мясом, очень вкусные, по 15 коп за штуку. Я покупал по два пирожка. Если очень хотелось есть шёл в столовую на Большом Черкасском. Брал салат, второе, и чай или компот. Я так наедался, что на занятиях в институте меня клонило в сон. Но эту роскошь я позволял себе редко.

В подвалах этого роскошного здания бывшего Сибирского банка, а в то время ЦК КПСС на ул. Куйбышева д. 12, я проработал четыре года с 1963 по 1966 г.

С первой получки я купил маме плитку шоколада «Мокко», и повёл сестру Татьяну в столовую. На кафе и ресторан у меня не было денег. Столовая находилась на ул. 25 Октября, недалеко от ГУМа. Мы взяли салаты, суп харчо, два эскалопа, на всё это ушло 3 руб.. Столовая была быстрого питания, поэтому столы там были высокими, за которыми ели стоя. Но мы нашли низкий стол, сели поудобней, и стали наслаждаться этими яствами. Так я отметил свой первый заработок.

Зимнюю сессию в институте я сдал. И снова начались занятия. Но лекций почему-то было всё меньше, больше делался упор на самостоятельные занятия. А и оставшиеся лекции были неинтересные, всё в пределах учебников. И группа была какая-то убогая. Не с кем было даже поговорить. Мне не нравилась перспектива. Вот кончу я историко-архивный институт, перейду из архивно-технических сотрудников с окладом 41 руб. в месяц в научные сотрудники, с окладом 80 руб. в месяц, потом лет через 20 в зам. начальника отдела, а может и в начальника отдела на 150 руб., а в конце жизни произведут в начальники архива – 200 руб в месяц.

Сидеть всё время в пыльных подвалах, составлять описи давно минувших дел. Меня такая перспектива абсолютно не радовала. Конечно оклад в 150 руб. или тем более в 200 руб. – это фантастические для меня деньги. Но даже это как-то не стимулировало. Нынешняя работа меня устраивала, я вошёл в коллектив, меня признали и даже эти мизерные деньги меня устраивали. Но институт на меня наводил тоску. И коллектив группы, и те знания, которые я в нём получал.

Юра стал подумывать об уходе из архива. И действительно в конце сентября он подал заявление об увольнении. Помогли связи его отца. Юру приняла на работу Генеральный штаб Министерства обороны СССР.

Здание находилось на Арбате и занимало целый квартал. Работал он в отделе «прослушки». В режимных предприятиях, а Генштаб это организация с особо секретным режимом, всегда есть отдел, который следит за разговорами своих сотрудников по телефону. Практически все разговоры записываются на плёнку. Кроме этой службы есть ещё масса отделов, которые стоят на страже и препятствуют утечки информации. Фёдорову выдали военный билет, хотя от армии он был освобождён по зрению, но с призывом на срочную службу в особых ситуациях. За свою работу он получал 180 руб. в месяц. Оклад очень приличный.

Конечно, эта должность была «блатная», для сыновей высокопоставленных военных. Такая система работает во всех странах. Например в США, дети военных могут поступить в любое высшее заведение на бесплатный факультет, есть и ещё множество всяких других льгот. Там это делается открыто. У нас эти льготы не афишируются, но применяются и до сих пор. Работа у Юры была «не пыльная», без особого напряжения, но дисциплина соблюдалась неукоснительно, все вовремя, и по часам. Так как он был вольнонаёмный, то мог ходить в гражданской одежде. Той вольности, что была в архиве, конечно, не было, и Юру это первое время напрягало. Да и коллектив состоял из взрослых офицеров, с которыми у Юры были чисто деловые отношения.

Несмотря на то, что Юра получал большую зарплату, денег ему, видно, не хватало, и он иногда продавал кое- что из одежды. Мне он продал великолепную светло коричневую нейлоновую рубашку. И моя сестра , глядя на эту рубашку, посоветовала сшить костюм. Мы пошли в ГУМ и взяли в кредит материал, тёмно коричневую ткань для пиджака и зелёную для брюк. Обратился к уже знакомому портному – Рувиму Яковлевичу. Попросил сшить, что называется по последней моде, пиджак с двумя разрезами, брюки клёш, тогда это только входило в моду. Два раза ходил на примерку. Было непонятно, хорошо или плохо сшит костюм, весь пиджак разрисован меловыми линиями, и в каких-то булавках и нитках. Через месяц костюм был готов. Костюм сидел как влитой.

Когда я пришёл домой и одел его, моя сестра Татьяна просто ахнула, так хорошо был сшит костюм. И главное сочетался с нейлоновой рубашкой. Татьяна купила мне галстук и японские носки и тоже всё в тон. Как пел Радж Капур в одном популярном в то время индийском фильме: «И одет я как картинка, и в японских ботинках». Вот только японских ботинок мне не хватало. Но и тут мне повезло. Я часто ездил к Ерофеевскому. Недалеко от его дома был обувной магазин. Мы в него зашли, и я увидел венгерские ботинки. Это было то, что мне не хватало, коричневые, по моде остроносые, на высоком каблуке. Стоили они баснословные деньги – 25 руб. Валентин с ужасом спросил: «И ты их хочешь купить?» «Да», - ответил я и купил эти ботинки. Я в это время экономил на всём и копил деньги. Раз цель поставлена, надо её осуществлять.

***

Конечно, всё упирается в деньги и в возможности. У нас в Черёмушках на Профсоюзной улице находился магазин «Берёзка», это был так называемый валютный магазин. Там продавали импортную одежду. Купить её можно было за валюту, но только для иностранцев, или за чеки (замена иностранной валюты для наших специалистов, работающих за рубежом). За границей наши специалисты для бытовых нужд пользовались валютой того государства, где они работали. Часть валюты оставалась на руках у этих специалистов. При возвращению на родину всю валюту нужно было сдать нашей администрации и получить чеки, на которые уже в СССР можно было приобрести различные иностранные товары от автомобиля до бытовой техники и пищи. В том числе и различную одежду.

За хранение или тем более операции с иностранной валютой, могли дать очень приличные сроки, или даже расстрелять. Как-то проходя мимо этого магазина, увидел группу молодых людей выходящих из этого здания. На многих была импортная одежда, на одном из них была куртка, то ли из искусственной кожи, то ли какой-то синтетической ткани с красивыми переливами. Воротник был вязаный. Мне нестерпимо захотелось иметь такую же куртку, я этому парню так позавидовал. «У меня никогда не будет такой куртки», - подумал я. Потом спустя некоторое время, сказал себе: «Так, стоп, хватит переживать. Всё у тебя будет. Будешь прилично зарабатывать, даже если не придётся побывать за границей, за деньги можно купить и чеки, и всё это приобрести. А в общем-то нужна ли тебе эта куртка. Счастье – это когда ты любишь, и тебя любят, а остальное безразлично». Так я сам себя успокоил, и мне стало легко.

Стремительно наступала весна. Было начало апреля. Я в это время работал на Павелецкой набережной. Там наш старые сотрудники ещё по Владимирскому переулку занимались описание вновь прибывших дел, составлением на них тематических карточек. Я поделился с Тамарой своими намерениями поменять место работы, замучило безденежье. Она тоже была не в восторге от наших зарплат. Я сказал, что хотел бы устроится в какое-нибудь учреждение с экономическим профилем. И Тамара вспомнила, что у неё какая-то родственница работает в Министерстве финансов СССР. Министерство находится на ул. Куйбышева (ныне Ильинке) недалеко от нашей старой работы. К тому времени филиал всё ещё оставался, но из ЦК КПСС нас выперли и мы передислоцировались в Рыбный проезд. Как раз завтра мы должны были там работать.

Утром Тамара позвонила своей родственнице. Мы подошли к зданию Минфина, но не центральному подъезду, к входу со стороны Большой Черкасской улицы. Родственница уже нас ждала. Я с ней прошёл через проходную, мы поднялись на третий этаж, она указала на дверь, куда нужно было войти, и обещала подождать. «Ты не тушуйся и расскажи всё как есть», - посоветовала она. За столом сидел солидный дядя. Я ему рассказал, что вот поступал на экономический факультет МГУ, но не прошёл по конкурсу, т. к. не работал по профилю. Он на меня оценивающе смотрел, потом с улыбкой сказал: «Ну, что я вам могу предложить, вот таскать столы с первого этажа на пятый, что-нибудь еще перекладывать». Я возразил: «Мне бы за столом работать» «За столом, за столом чтобы работать надо сначала институт кончить и то ещё надо смотреть, это же Министерство. Так, давай поступим так, вы сейчас идёте на Кузнецкий мост, там находится финансовое управление. Может быть у них что- нибудь подберут».

Я поблагодарил и ретировался. Тамарина родственница спросила: «Ну как». «Да, вот посоветовал идти в финансовое управление на Кузнецком мосту». Я не стал откладывать дело в долгий ящик и направился на Кузнецкий мост. Но вот что значит провидение, я перепутал двери. Поднимаясь по крутому Кузнецкому мосту, миновал Дом моделей и вдруг вижу огромную арку входа в какое-то учреждение. Вход мне понравился – очень мощный и импозантный.

Вошёл, спросил где отдел кадров. Я даже не знал, что это за учреждение, и думая, что это финансовое управление, рассказал что был в Минфине и мне посоветовали обратиться к вам. «Это очень хорошо», - сказал начальник. «Вы прямо сейчас поезжайте по адресу Ленинградский проспект, 89 и обратитесь к управляющему Леонтию Семёновичу Сироткину и он этот вопрос решит». Вышел и посмотрел на вывеску. «Ну и ну, стройбанк какой-то, а какая разница, поеду», и поехал на Ленинградский проспект метро Войковская. Сироткина не было, посоветовали зайти к его заместителю Васюхину. Васюхин внешне похож на артиста Яншина, всё время улыбающееся лицо. Оказываться ему уже позвонили с Кузнецкого моста. Меня уже ждут. Коротко расспросил о моей текущей работе. Сколько я там получаю, я соврал что 60 руб. Он сказал, что у нас вы будете на первых порах получать 95 руб., а там посмотрим. У меня потемнело в глазах, о таких деньгах я даже не мечтал. «Завтра приходите к 10 часам, я вас представлю управляющему», - сказал Васюхин. На этом мы и расстались.

На следующий день я при полном параде в своём новом костюме явился в Операционное Управление по централизованной оплате оборудования и кредитованию строительства объектов за рубежом Стройбанка СССР (так называлось это учреждение). У Сироткина сидел его заместитель Васюхин и женщина, Главный бухгалтер банка. Коротко рассказал свою биографию, особо рассказывать то было нечего. Главное сделал упор, что хочу учиться в Финансовом институте (о существовании этого института я узнал от Юры Фёдорова). Написал заявление о приёме на работу. «Наверное, вам придётся отработать на старой работе две недели, так что ждём вас». Весь разговор прошёл в благожелательной атмосфере. Я, уже закрывая дверь, услышал как главный бухгалтер смеясь сказала Сироткину: «Прямо ангелочек какой-то». Я летел как на крыльях. Начинается моя новая жизнь.В метро меня не оставляла мысль, как же мне неслыханно повезло.

***

Меня определили в отдел по централизованным расчетам и кредитованию оборудования и судостроения. Так длинно и непонятно назывался этот отдел. Должность тоже замысловато называлась - кредитный инспектор. Банк размещался на первом этаже большого жилого дома сталинской постройки. Структурно банк состоял из трёх подразделений: нашего отдела, одела по оказанию финансовой помощи иностранным государствам и строительству объектов за рубежом, и бухгалтерии. Самым многочисленным отделом была бухгалтерия, человек тридцать, наш отдел - 8 человек, отдел по строительству за границей – 5 человек.

Клиентами нашего банка были управления внешнеэкономических сношений практически всех министерств, и кроме того все внешнеэкономические объединения (их великое множество: Нефтехимпромэспорт, Техпромэксорт, Авиазагранпоставка, Сельхозпромэксперт, Элеваторзарубежстрой и т. д.). Все организации в названии которых было слово экспорт были нашими клиентами. В большой комнате нашего отдела меня посадили за стол в среднем ряду и начальница Нина Ильинична, дала мне толстенную инструкцию по банковским расчета, называлась она «Инструкция No 2»,была ещё «Инструкция No 1», но та была предназначена для Госбанков. Вообще в СССР было всего три банка: Госбанк, Стройбанк и Внешторгбанк. Конкуренцию они друг другу не составляли, у каждого была своя функция и свои клиенты.

Начал я эту инструкцию читать и уже с первой страницы понял, что я ничего в ней не могу понять. Сплошные незнакомые термины – инкассо, сальдо, картотека No 2, картотека No 3, авизо, сдать документы на инкассо, платёжное требование, платёжное поручение. Кто у кого чего требует, почему документы нужно сдать на какое-то инкассо, куда, кого и зачем сопровождает это непонятное авизо. Я никогда это не пойму!

Сидел весь красный и выписывал в толстую тетрадь все эти непонятные термины. После обеда подошёл к начальнице и стал задавать вопросы. Нина Ильинична сказала: «Вы не старайтесь всё разу понять и усвоить, всё в своё время». И, действительно, постепенно понимание приходило. Года через два года я нашёл в столе свою первую тетрадку и удивился наивности своих вопросов. Всё оказалось намного проще и не таким страшным, как казалось сначала. Через неделю мне поручили самую простую работу с клиентами. Определили шесть организаций. Я должен был проверять правильность заполнения платёжных поручений по переводу денежных средств на именные счета сотрудников этих организаций.

Государство строило за границей множество объектов. Работы выполняли граждане СССР. Платили им как в рублях, так и валюте, той страны, в которую они были командированы. Я должен был контролировать правильность оформления перевода зарплаты работников в рублях. В СССР за работниками сохранялась заработная плата по старому месту работы в размере 60%. Сначала я читал это поручение целиком, потом достаточно было скользнуть взглядом и внимание обычно привлекало что-нибудь необычное, размер суммы, необычная фамилия, ещё что-то. Организации были разные, некоторые просто огромные, например Главзарубежстрой Минмонтажспецстроя СССР. Эти приносили целые пачки платёжных поручений, у них за границей работали тысячи работников. А операционный день в банке только до 12 часов дня и клиент должен сдать в нашу бухгалтерию все свои поручения до этого времени. Поэтому и кредитному инспектору нужно пошевеливаться.

Ни банк ни клиенты не могли обработать несколько тысяч поручений в один день, поэтому их несли в течение нескольких дней, так что работы хватало и у банка и у клиентов. На каждом поручении я ставил свою подпись, без этого бухгалтерия не могла принять к исполнению это поручение. Сколько же за свою жизнь я поставил подписей под различными документами, наверное, несколько миллионов.

Начальница предупредила меня - в банке, и особенно при клиентах, нет ни Маш, ни Коль, ни Тань, а нужно звать всех по имени и отчеству. Так я и стал на всю оставшуюся жизнь Николаем Петровичем.

Постепенно я стал осваивать новую работу, стал привыкать и к коллективу. Гаврилюк Нина Ильинична - начальник нашего отдела была похожа на классную даму из дореволюционной гимназии, пожилая женщина уже за 50, седая, со старомодной прической, высокая, сухощавая, ходила всегда с прямой спинкой, говорила тихо, но заставляла себя слушать. В сущности добрая, но казалось, что когда то её сильно испугали, и теперь она всё время, чего то боится. Одинокая, детей нет, живёт с больной матерью.

Около двери сидел инженер Гамаюнов, он с Никулиным, капитаном военно-морского флота II ранга, часто ездили на различные судостроительные заводы, для определения готовности строящихся кораблей. Гамаюнов всю войну проработал в США, принимая различное оборудование по ленд-лизу. Никулин был, кроме того, ещё и секретарем партийной организации нашего банка. Однажды он пришёл в военной форме и это было великолепно. Форма вообще красит мужчину, а тут ещё эта чёрная форма морского офицера, женщины не могли отвести от него глаз. Но это случилось уже гораздо позже.

В другом углу, напротив Гаврилюк, был рабочий стол старшего кредитного инспектора Ушаковой Маргариты Николаевны. Это была женщина степенная полная, она так же курировала судостроительные организации. Впоследствии она стала начальником нашего отдела, когда Гаврилюк ушла на пенсию.

Участок Валентины Николаевны передали мне. Это были в основном крупные министерства и Госкомитет по внешнеэкономическим связям СССР. Уволилась она буквально через месяц после того как я пришёл. Испытательный месяц прошёл и раз мне передали целый участок, то теперь не уволят, решил я. Мне все помогали, если возникали вопросы, я уже не стеснялся спрашивать, если не могли ответить сотрудники, я спрашивал у начальства. Но старался вопросами не злоупотреблять.

Ушла Валентина Николаевна в одну из ГКЭСовских организаций – Технопромэкспорт. Все ей немного завидовали, т.к. как правило из таких организаций через год работы, командировали на год за границу. А это значит, что по приезде в СССР, у тебя открываются карьерные возможности в своей организации, в связи с приобретённым опытом за границей. И конечно материальные возможности. В зависимости от того в какую страну тебя послали, ты мог на заработанные деньги купить автомобиль или мебель или даже кооперативную квартиру. Кроме того свободный вход в валютные магазины «Берёзка» для приобретения импортных товаров. Некоторые работники ГКЭСовских организаций, как говорится «из-за границы не вылезали».

От всей этой информации и таких возможных перспектив у меня просто кружилась голова. Да, за это место надо держаться обеими руками. Всё-таки русская поговорка права: «Встречают по одёжке». Вот что значит прилично одется. Мама каждый день наглаживала мне рубашки, и брюки. Одет я был, можно сказать модно, и со вкусом. Как-то Ушакова сказала: «У вас Николай Петрович, наверное, отец полковник». А женщины из бухгалтерии говорили: «Так у него же брюки со скосом», это тоже тогда было модно.

Вот теперь надо было отрабатывать вторую часть поговорки: «А провожают по уму». Надо было поступать в институт. Был июль и я понял, что просто не успею подготовиться к приёмным экзаменам. На вечерний факультет нужно было давать три экзамена: сочинение по литературе, письменный экзамен по математике и устно географию. Я мог бы, конечно, взять на работе отпуск для сдачи вступительных экзаменов, но, во-первых, это выглядело как-то не этично, устроился на работу, ничего не знает, и тут же куда-то «намыливается», а во-вторых я просто не успел бы подготовиться по математике. Поэтому решил пойти на подготовительные курсы в финансовый институт. Курсы начинают работать со второй половины сентября, поэтому у меня ещё два месяца свободы.

Наступил 1969 год. Я уже почти три года работаю в Стройбанке. Конечно, они не прошли даром, я много узнал по своей работе. Помогло ещё то, что нас, кредитных инспекторов, очень часто посылали в различные Министерства и главки на проверки правильности использовании кредита, который выдавался нашим банком. Поневоле знакомился и бухгалтерскими документами и документами плановых отделов.

После каждой проверки писалось письмо на имя Министра соответствующего министерства о найденных недочётах. Помню своё первое письмо по одной из таких проверок в Главатомэнерго Министерства энергетики и электрификации СССР. Первый вариант, управляющий банком Сироткин, забраковал. Второй тоже изрядно почеркал, пошел только третий вариант. Потом я поднял копии писем, написанных другими инспекторами и увидел, встречаются письма такие же, как мой первый вариант, и второй, и третий.

Я понял - начальник должен показать свою компетентность и значимость, чтобы подчинённый не очень гордился, что он с первого раза всё сразу узнал и всё может. Но я не обижался – таковы правила игры и их надо соблюдать. Вскоре меня перевели в отдел кредитования операций по оказанию помощи иностранным государствам.

Финансировались по линии Стройбанка в основном организации входившие в состав ГКЭС (Госкомитета по внешнеэкономическим связям который подчинялся непосредственно Совету Министров СССР) Эти организации размещались в здании на Овчинниковской набережной в 10 минутах от метро Новокузнецкая, которое занимало почти целый квартал. При работе с такими организациями приходилось иметь дело с секретными документами, и соответственно требовалось получить допуск для работы. Наш стройбанк, послал запрос на меня и через два месяца пришло разрешение на работу с сов. секретными документами. И так получилось, что я из этой секретности не вылезал до конца своей рабочей карьеры.

Наша работа складывалась из оперативного ведения определённой организации (по банковской терминологии – клиента) и контроля за обоснованностью выдачи кредита, сроков и полноты его погашения. Интересно было читать контракты с иностранными государствами на поставку оборудования и строительство различных объектов. Контракты для нас размножались на ксероксах, ксероксы были ещё не совершенные, бумага была тонкая и блестящая как калька, а сам текст оставлял следы на руках. Сам контракт был на русском и языке того государства, с которым был заключён контракт. С восточными мусульманскими странами даты не совпадали, их летоисчисление считалось со дня Хиджры (паломничества пророка Мухаммада в Мекку).

Сотрудники организаций-клиентов, часто ездили за границу и рассказывали много разных историй о своих зарубежных приключениях. Запомнилась история, которую рассказал Главбух Главзарубежстроя Минмонтажспецстроя как он в последней поездке в Йемене попал под обстрел. Там случился очередной переворот, сотрудники посольства и советские специалисты были срочно эвакуированы, а он и ещё несколько работников задержались и им пришлось ползти к самолёту под огнём пулемёта, но всё кончилось благополучно. Рассказывал он с юмором, а ведь это на самом деле было очень рискованно.

У каждого из клиентов были свои интересные истории. За границу попадали разные люди и вот один из наших рабочих в Иране на улице сорвал с проходившей мимо женщины чадру. Его немедленно выслали из страны, а могло бы кончиться для него очень плохо – Иран мусульманская страна и за такие проступки можно было сесть в тюрьму на длительный срок.

Некоторых специалистов посылали с жёнами и с малолетними детьми. И одна семья, в целях экономии средств держали своих детей на голодном пайке и кормили их одним апельсинами. Их тоже выслали.

В одной организации послали своего инженера в Ирак для осуществления авторского надзора за строительством объекта. Этот объект находился далеко в пустыне, питание там было плохое, человек был пожилой и к тому же больной язвой желудка. У него случился приступ и местный врач прописал ему кучу всяких лекарств. На их покупку он потратил свой месячный заработок в валюте. Когда же он приехал в посольство и обратился там к советскому врачу, то тот увидев огромный список лекарств, сказал, что удивительно, как вы ещё не умерли от такого количества ненужных и даже вредных для вас лекарств. И пояснил, что у местных врачей существует договорённость с владельцами аптек при обращении больных выписывать как можно больше лекарств, и за это врачи получают от аптекарей свой процент.

Перед новым годом получился небольшой казус с Главатомэнерго по открытию кредита на строительство атомной станции в Финляндии. Все документы они представили кроме контракта, сославшись на то, что он секретный, при чём секрет особой важности (первая степень секретности). Я оформил документы на открытие кредита и подписал их у Сироткина. И вдруг из Правления Стройбанка на Тверском бульваре Сироткину позвонила начальник Управления внешних сношений Маркелова и выговарила ему, что мы открыли кредит безосновательно – нет контракта, а только ссылка на него. А мы даже не удостоверились, есть ли он на самом деле. И мне пришлось 31 декабря ехать в Главатомэнрго и смотреть этот контракт. Вторая половина дня, многие уже не работают. Но всё-таки я прорвался в первый отдел и прочитал этот сверх секретный контракт. И убедился, что всё было правильно мною сделано.

Несмотря на огромное количество проверяющих и контролирующих инстанций, находились люди с криминальным мышлением, которые обходили все препятствия и даже в этих внешне торговых организациях, где отбор кадров был весьма строг, умудрялись воровать. В Главзарубежстрое одного министерства начальник этого главка и его главный бухгалтер, кстати, бывшая сотрудница нашего банка, организовали такой криминальный бизнес. Наверное, они почерпнули идею из поэмы Гоголя «Мёртвые души». Они оформляли в качестве специалистов и командировали за границу «мёртвые души».

В природе этих людей не существовало, но все документы были правильно оформлены. Эти документы направлялись в наше посольство. Советник посольства «не замечал», что эти люди фактически в страну не приезжали, и им начислялась заработная плата в валюте, а здесь начислялась зарплата в размере 60% от их оклада в рублях. Эти деньги и в валюте и в рублях присваивались. Так продолжалось довольно долгое время. Нам в течение двух часов зачитывали акт проверки. В результате этой преступной махинации было присвоено несколько сот тысяч рублей. Круг сообщников был весьма внушительный. Обвиняемые свою вину признали и получили длительные сроки заключения.

Как раз в это время наше Операционное управление переподчинили непосредственно Правлению Стройбанка, которое находилось на Тверском бульваре, и вменили в обязанность усилить контроль в части проверок оформления командирования наших специалистов за границу. Управляющий Мосстройбанком (так теперь назывался наш банк) Сироткин поручил мне разработать инструкцию по проведению проверки целевого использования кредита на командирование советских специалистов за границу.

У меня до сих пор осталась копия этой инструкции, я недавно почитал и подумал, что ведь неплохо сочинил, всё красиво написано.

***

С сентября 1969 г. начались занятия в институте на третьем курсе. Нужно было уже думать о специализации, в какой сфере я собираюсь работать. Мне, конечно, хотелось перейти работать в какое-нибудь внешнеторговое учреждение, тем более, что у нас финансировались все организации связанные с работой за границей. И тут мне предложили работу в Госкомитете по использованию атомной энергии, в центральной бухгалтерии. Этот отдел не был связан с работой за границей, но предложение было интересное.

...Здание поражало своей величиной. С каким-то внутренним трепетом подходил я к этому учреждению. Позвонил из бюро пропусков, вышел человек средних лет, прошли в маленькую комнату без окон, в которой стоял один стол и два стула. Больше в комнате ничего не было. Мы разговаривали почти час.

Спрашивал обо всём: от того , где учусь, какую школу кончил, где работал, кто родители и ещё много чего. Потом сказал, что организация у них очень серьёзная с повышенным уровнем секретности, получать вы у нас будете 190 руб. «Знаете ли вы проводки?», - спросил он. Я ответил, что мы только начали изучать в институте бухгалтерский учёт. И ещё спросил, не еврей ли я. Я ответил, что нет. Он уточнил: «Скрывать не надо, мы всё равно узнаем». В конце он сказал, что будут ждать моего ответа.

Передо мной стояла трудная задача. Конечно, привлекала и немного пугала сумма зарплаты. Это почти в два раза больше, чем я получал в то время. Это уровень начальника отдела в Правлении Стройбанка. Если рядовой бухгалтер получает там такую зарплату, то сколько же получает главный бухгалтер. Так ведь и спрос будет соответствующий. С тем уровнем секретности, что был в этой организации, ни о какой загранице можно было уже не мечтать. И главное – я совершенно не знаю бухгалтерского учёта. На третьем курсе мы только начали его проходить. Я пролистал учебник – и понял, что это действительно наука, а не болтология вроде «Истории КПСС» или «Истории экономических учений». Тут надо по настоящему изучать и теорию, и, главное, практику. И я решил не рисковать и отказался от этого заманчивого предложения.

Я не оставлял мысли о переходе на работу в ГКЭС СССР. Две организации этого комитета были моими клиентами – Главное инженерное управление и Главное техническое управление. Обе эти организации занимались экспортом вооружения за границу, и занимали почти половину здания ГКЭС. Судя по обороту финансовых средств эти организации были очень богаты. У них никогда не было проблем с возвратом кредитов. Я попросил человека из ГКЭС устроить мне встречу с главным бухгалтером.

Через некоторое время мне позвонили и сказали, что на меня заказан пропуск и я могу приехать. Главный бухгалтер оказался очень приятным, добродушным человеком. Фамилия его была Белоусов. Он сказал, что с устройством к ним на работу нет никаких проблем. «Нам нужны молодые знающие ребята», - сказал он. Парень, который ходит к нам в банк за документами, должен в начале следующего года уехать в Алжир на год и вот на его место мы можем вас взять. В Алжир он едет кассиром в представительство ГИУ ГКЭС и после окончания командировки сможет купить себе машину. Перспектива была ошеломляющей. Меня всё устаивало. Меня даже больше бы устраивало, чтобы загранкомандировка была попозже, чтобы успеть окончить институт. «Ну, будем ждать», - подумал я.

|

|

</> |

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками — пошаговая инструкция и советы экспертов Rodno

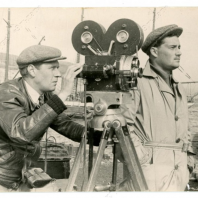

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками — пошаговая инструкция и советы экспертов Rodno  Эльдар Рязанов – режиссёр документального кино, 1952 год

Эльдар Рязанов – режиссёр документального кино, 1952 год  День рождения. Афанасий Фет

День рождения. Афанасий Фет  Сталин и СССР начала 1950-х глазами врагов (10 карикатур)

Сталин и СССР начала 1950-х глазами врагов (10 карикатур)  Вышел трейлер мистического сериала "Карта желаний"...

Вышел трейлер мистического сериала "Карта желаний"...  September

September  Аллегория зимы

Аллегория зимы  День рождения. Ричард Сэвидж (Def Leppard)

День рождения. Ричард Сэвидж (Def Leppard)  Американская классика

Американская классика