Когда капитализму конец? - проаппроксимируем...

new_rabochy — 22.01.2021

new_rabochy — 22.01.2021

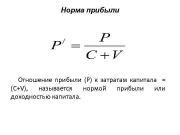

Изменение нормы прибыли подтверждает предсказания Маркса об исторических перспективах капиталистического способа производства. Тенденция нормы прибыли к понижению эмпирически подтверждает тот факт, что капиталистический способ производства имеет свои исторические ограничения. Если норма прибыли отражает жизнеспособность системы, то логика приводит нас к выводу: конец этой системы близок.

Любой капитал вынужден продавать по более низкой цене, чем у конкурентов, а также покрывать всё большую долю рынка. Это означает постоянный рост расходов на постоянный капитал, оснащение и инфраструктуру, что позволяет повысить производительность и снизить стоимость единицы того или иного товара, включая рабочую силу. Относительный рост постоянного капитала возможен за счёт переменного капитала, то есть стоимости воспроизводства рабочей силы, а последняя является единственным источником прибыли. Таким образом, капитал находит свой внутренний предел. Выходит, единственная цель капитала — увеличение прибавочной стоимости, получаемой за счёт эксплуатации рабочей силы, но единственный способ это сделать — увеличить отношение постоянного капитала к переменному капиталу.

Как и показывал Маркс, норма прибыли в долгосрочной перспективе показывает четкую тенденцию к понижению, характерную как для наиболее «старых» и развитых стран центра, так и для стран периферии.

Страны капиталистического центра

Для стран центра наблюдения начинаются во второй половине XIX века, отмеченной общим кризисом 1871−1873 годов. Как уже говорилось ранее, этот кризис повлёк за собой резкое падение прибыльности, сменившееся некоторой стабильностью в первые десятилетия двадцатого века. Наблюдения для трёх национальных рынков, которые на протяжении нескольких веков последовательно были ядром развития капиталистического способа производства (Нидерланды, Великобритания и США), а также для двух стран, которые в остальном составляли сильную экономическую конкуренцию американской гегемонии на протяжении всего двадцатого века (Германия и Япония), являются особенно актуальными и отражают системную тенденцию.

График показывает резкое падение во время Великой Депрессии 30-х годов и последовательное восстановление до высшей точки, достигнутой во Второй мировой войне. В любом случае, впоследствии норма прибыли снова падает, возвращаясь к предыдущей линии тренда. Это показывает, что капитал не в состоянии избежать этой тенденции даже с помощью самой дикой и варварской войны в истории человечества. Впрочем, эта война вне всяких сомнений позволила отсрочить коллапс капитализма (в тридцатые годы нисходящая тенденция на графике была гораздо более выраженной).

Начиная с XIX столетия и до семидесятых годов XX века за исключением периода 1930−1944 гг., тенденция сохраняет стабильность (это показывает близость точек к линии тренда), однако на протяжении периода 1970−1982 гг. наблюдается резкий спад. Последовавшее частичное восстановление оказалось весьма ограниченным. Если в первом случае восстановление достигло средней нормы от 16% в 1932 г. до 27,3% в 1943 г., то в этом случае оно возросло с 10,8% в 1982 г. до 14,6% в 2007 г., что является наиболее высоким уровнем с 1973 года. Неспособность капитала восстановить свою прибыльность доказывается не только слабым ростом, но и продолжительным периодом времени, который необходим для возврата к пиковым значениям. И это всё с учётом того, что в течение последних десятилетий безуспешно действовали многие факторы, запущенные для борьбы с тенденцией нормы прибыли к понижению (либерализация торговли, финансов и инвестиций, ухудшение условий труда). Последние десятилетия явно показывают низкий уровень прибыльности: в 2009 г. результаты почти такие же, как в 1982 г., таким образом, ограниченный период восстановления, начавшийся в восьмидесятых годах, практически обращен вспять.

В случае США, преемника Нидерландов и Великобритании в качестве мирового гегемона, норма прибыли на протяжении периода с конца 19 века и до Второй мировой войны была значительно ниже, чем у остальных стран. Независимо от того, что наше исследование ограничено частным сектором, оно всё равно отражает высокий уровень развития производительных сил в Соединённых Штатах и их становление как основного экспортёра капитала с начала двадцатого века. После Великой депрессии наблюдается устойчивое восстановление нормы прибыли главным образом после вступления США во Вторую мировую войну в 1941 году, вплоть до исторического пика в 1944 году. Этот рост сократит в будущем разницу между американским и европейским уровнем прибыльности. Послевоенный период характеризуется более высокой нормой прибыли в европейских странах (и большей экономической экспансией), которая, тем не менее, демонстрирует более высокие темпы понижения по сравнению с Соединёнными Штатами.

В Европе в течение девятнадцатого века в Германии, Нидерландах и Швеции наблюдалась более высокая норма прибыли по сравнению с Соединённым королевством. С начала двадцатого века эти различия практически сходят на нет. Как и в случае с Соединёнными Штатами, высокие темпы накопления капитала в Германии и последующее понижение нормы прибыли привели к становлению этой страны одним из основных экспортёров капитала, а также к росту объёмов иностранных инвестиций немецких компаний. Конец британской гегемонии, хотя он и назревал ранее, совпадает с резким снижением нормы прибыли после Первой мировой войны. График для Германии и США в течение двадцатых годов показывает возросшую доходность в США по сравнению с Первой мировой войной, в то время как в Германии доход на капитал оказался ещё ниже. Общий кризис 30-х годов практически выровнял норму прибыли в этих двух странах, что справедливо и для рекордно низкого уровня 1932 г., и для периода последующего восстановления.

Япония испытала взрывной послевоенный экономический рост, который позволил ей стать ведущей капиталистической державой, захватив те позиции на мировом рынке, в которых США, Великобритания и Германия потеряли конкурентоспособность (от текстильной промышленности до электроники). Однако это явное отклонение прибыльности от показателей других стран было достигнуто именно за счёт накопления капитала, что в итоге обрушило норму прибыли и ввергло японскую экономику в состояние экономического кризиса, который длится в течение последних десятилетий.

Страны периферии

Страны периферии в наиболее динамичные периоды развития торговли и производства показывают значительный разброс по сравнению со странами центра. Отдельные графики, кроме общей тенденции к снижению, также могут сходиться в некоторых точках, но в целом они остаются различимыми между собой. Хорошо заметно, как в периферийных странах по достижению определённого уровня высокие показатели прибыльности резко падают и идут уже в рамках общей тенденции, показываемой странами центра. Вероятно, наиболее характерные случаи — это Аргентина и Корея, страны, которые в разные исторические моменты были одними из самых быстроразвивающихся среди периферии.

Какова же причина того, что страны центра отражают общую тенденцию движения прибыли в глобальной капиталистической системе? Они показывают лучший уровень развития производительных сил и наивысший относительный вклад в мировое производство благодаря широкому накоплению капитала. В этом смысле перепады уровней прибыли в различных странах периферии во время циклов сильного обесценивания капитала и кризиса девальвации снижают их потенциал сопротивляться общей тенденции, так как это уменьшает их долю в мировом производстве, даже не смотря на то, что после девальвации отмечается более высокая доходность. Таким образом, более высокие уровни прибыльности периферийных стран формируются в контексте уменьшения их собственного вклада в массу прибыли мировой капиталистической системы. Это относится, например, к росту прибыльности в Чили в течение 70-х и 80-х годов, в Аргентине на протяжении нескольких посткризисных периодов или в Великобритании в межвоенный период. Однако есть и противоположные случаи, например, Корея в послевоенное время. Её огромное влияние на мировое производство, обусловленное впечатляющим развитием производительных сил, сочетается с резким снижением прибыльности, что ещё раз подтверждает утверждение Маркса о том, что тенденция к снижению нормы прибыли отражает развитие производительных сил в рамках способа производства. Однако в последние десятилетия сократился вклад стран центра в мировую экономику, вместо этого растёт доля периферийных азиатских стран, таких как Китай и Корея.

Мировая норма прибыли и роль Китая

График № 5 показывает среднюю норму прибыли в 14 странах, а также внутри стран центра и периферии. Как отмечалось выше, рентабельность на периферии падает более резко, чем в странах центра, где норма прибыли, начиная с 1982 г., пережила более высокое восстановление (по сравнению со странами периферии), хотя и очень незначительное.

Мировая норма прибыли, представленная в этом графике, является результатом вычисления среднего арифметического или средневзвешенного значения различных национальных показателей. Средневзвешенная норма прибыли может соответствовать марксистскому пониманию в том смысле, что она выражает отдачу от совокупного общественного капитала (здесь на четырнадцать стран в период с 1955 по 2010 гг. приходилось 57,3% мировой экономики). Из-за того, что влияние разных уровней национальных норм на общую норму прибыли зависит от размера отдельных экономик, для каждой страны взята её доля в совокупном производстве для 14 стран.

Благодаря падению прибыльности для отдельных стран, средняя норма имеет более выраженную тенденцию к понижению, чем средневзвешенная. Это выражается заметным падением средней нормы и стандартного отклонения в течение 70-х и 80-х, а также в невозможности восстановиться к предыдущему уровню. В послевоенное время различия между такими странами, как Япония, Корея, Мексика и Аргентина оказались нивелированы действиями капитала, который развернул на этих национальных рынках относительно высокую экспансию. Таким образом, усиливающаяся глобальная конкуренция между национальными экономиками, в том числе периферийными, за предоставление более благоприятных условий капиталу, снижает разброс нормы прибыли, показывая в последние два десятилетия очень схожие траектории как для средней нормы, так и для средневзвешенной нормы без учёта Китая.

Основным фактором роста мировой экономики на протяжении первого десятилетия нового века была растущая гегемония китайского капитала. Это можно увидеть, если сравнить рост средневзвешенной нормы прибыли между 2001 и 2008 гг. с учётом Китая и без него. Поведение нормы прибыли в этой стране оказывает всё большее влияние на мировое накопление. С точки зрения накопления как глобального явления, за становлением Китая как крупнейшей мировой капиталистической экономики кроются многие факторы, противодействующие тенденции нормы прибыли к понижению: оплата рабочей силы ниже её стоимости, удешевление составляющих постоянного капитала, вывоз капитала, внешняя торговля. Однако дальше встает вопрос об историческом значении этого восхождения. На графике в районе 1997 г. виден пик восстановления, тянущегося с 1982 г. Период 1998—2001 гг. является первым после 1982 г., когда наблюдается снижение нормы прибыли . Углубление рыночных реформ в Китае после 2001 г. является новой точкой приложения сил капитала в попытках остановить новую фазу падения, от которого не свободен и сам Китай.

Растущий разрыв между двумя средневзвешенными значениями нормы прибыли (с учётом Китая и без) для периода 2002−2008 гг. задаёт тон для растущего вклада Китая в мировом повышении прибыльности. В 2008 г. средневзвешенная норма прибыли (20,9%) превышает среднюю (19,8%), а также средневзвешенную без учёта Китая (16,4%), являясь самым точным приближением к реально существующей норме прибыли. В этом году Китай увеличил мировую средневзвешенную норму на 4,5% (в 2001 году — всего на 1,4%), которая действительно превышает свой пик 1997 года в отличие от двух других показателей. Темпы роста китайской нормы прибыли достигли пика в 2008 г. после ямы в 2001 г., а затем обрушились в 2009 г. с 31,8% до 20%. Нынешний кризис приводит норму прибыли к показателям, более или менее соответствующим тенденции 1998−2001 гг., это касается как Китая, так и всего мира. Цикл восстановления экономики 2002−2008 гг., по всей видимости, окончательно завершился. То же самое можно сказать и о длительном периоде восстановления, продолжавшегося с 1982 г. Таким образом, кризис прибыльности и растущая напряжённость в Китае являются выражением общего кризиса, а также показывают неспособность капитала противодействовать мировой тенденции в текущем историческом контексте.

Заключение, печальное для капитализма

Тенденция нормы прибыли к понижению эмпирически подтверждает тот факт, что капиталистический способ производства имеет свои исторические ограничения. Если норма прибыли отражает жизнеспособность системы, то логика приводит нас к выводу: конец этой системы близок.

Было выдвинуто много соображений о способности капитала к самовосстановлению и преодолению кризисов. Периодически повторяющиеся кризисы являются специфичными для данного способа производства и, в конечном счёте, ведут только к частичному восстановлению прибыльности. Эта способность к восстановлению — характерная черта капитала и цикличной природы капиталистической экономики. Однако в долгосрочной перспективе периодический характер кризисов не в состоянии остановить тенденцию нормы прибыли к понижению. Капиталистический способ производства выдвигает притязания на способность бесконечно восстанавливать норму прибыли и собственную жизнеспособность, он утверждает о своем внеисторическом и естественном характере. Тем важнее в свете эмпирических данных показывать его как историческое и мимолётное явление.

Очевидно, что конец капитализма не имеет определённой даты, скорее, его следует понимать как конкретный исторический период, во время которого рабочий класс столкнётся с масштабными политическими вызовами. Тем не менее, мы сделали некоторые прогнозы о линейной тенденции средней нормы прибыли в странах капиталистического центра, соответствующей определенным годам на графике. Однако не следует воспринимать уровень нормы прибыли в 0%, показанный на графике, как действительное время конца капиталистического способа производства. В зависимости от множества факторов линия тренда, отражающая падение нормы прибыли до 0%, может менять свой угол наклона. В 1900 г. тенденция достигла бы 0% в 1990 г. В 1919 г. — в 2024 г. В 1932 г. — в 2007 г. В 1944 г. — в 2025 г. В 1955 г. — в 2040 г. В 1970 г. — в 2055 г. В 1980 г. — в 2046 г. На 2010 г. — в 2056 г. При рассмотрении периферийных стран для 1970 г. прогнозируемый уровень составил 0% в 2072 г., для 1980 г. — в 2050 г. и для 2010 г. — в 2064 г.

Из проделанной выше аппроксимации можно сделать два вывода. Как показано ранее, тенденция не развивается стабильно, а отклоняется в зависимости от исторического момента и противодействующих факторов. Так, ожидаемый предел сместился на 66 лет, с 1990 г. для 1900 г. до 2056 г. для 2010 г. Однако второй вывод заключается в том, что тенденция продолжает действовать, неуклонно понижая количество лет, оставшихся до спрогнозированного предела, который, впрочем, всё ещё приходится на середину текущего столетия. Неспособность капитала и противодействующих факторов за последние десятилетия обратить эту тенденцию вспять выражается теперь как неспособность передвинуть дальше во времени этот гипотетический предел. Наконец, лучше всего повторить слова Гроссмана:

«…по мере того, как эти противодействия постепенно нарастают, противоречия мирового капитализма становятся всё более острыми и тенденция к понижению неизбежно достигает своей окончательной формы абсолютного краха».

По статье Эстебана Эсекьель Майто «Историческая мимолётность капитализма. Тенденция нормы прибыли к понижению с XIX столетия»

|

|

</> |

5 мифов о приеме цветного лома, которые давно устарели

5 мифов о приеме цветного лома, которые давно устарели  Алёна Апина.

Алёна Апина.  Учение — свет...

Учение — свет...  Лишат гражданства, посадят в тюрьму, потом - вон! За мигрантов взялись по

Лишат гражданства, посадят в тюрьму, потом - вон! За мигрантов взялись по  Злободневное...

Злободневное...  Трамп мог бы спеть на Колыме. Туда много зрителей поедет.

Трамп мог бы спеть на Колыме. Туда много зрителей поедет.  Улов с блошиного рынка

Улов с блошиного рынка  Самая большая страница библии в мире.

Самая большая страница библии в мире.  Мы отдали за фантики туркам своё будущее

Мы отдали за фантики туркам своё будущее