Еще раз о литературе

anlazz — 19.02.2019

У Яны Завацкой – Синей Вороны – недавно наблюдалось

очередное обсуждения вопросов литературы . Причем, литературы

и в смысле занятия, состоящего в написании разного рода

художественных произведений, и в смысле школьного предмета,

состоящего в изучении данных произведений. Началось все с

рассмотрения вопроса о Льве нашем Николаевиче Толстом и его романе

«Анна Каренина» - который был назван одним из комментаторов

«бульварным романчиком». Однако тема очень быстро вышла за

указанные пределы - после чего и был написан указанный пост с

изложением позиции самой Яны. Впрочем, вопрос о том, чем является

для нас Лев Николаевич конкретно, да и вся русская

классическая литература вообще, а так же то, как стоит

ко всему этому относиться – является довольно популярным в

блогосфере. (Скажем, вчера этому был посвящен пост у Уборщицы.) Так что имеет смысл (еще раз)

рассмотреть данную проблему.

anlazz — 19.02.2019

У Яны Завацкой – Синей Вороны – недавно наблюдалось

очередное обсуждения вопросов литературы . Причем, литературы

и в смысле занятия, состоящего в написании разного рода

художественных произведений, и в смысле школьного предмета,

состоящего в изучении данных произведений. Началось все с

рассмотрения вопроса о Льве нашем Николаевиче Толстом и его романе

«Анна Каренина» - который был назван одним из комментаторов

«бульварным романчиком». Однако тема очень быстро вышла за

указанные пределы - после чего и был написан указанный пост с

изложением позиции самой Яны. Впрочем, вопрос о том, чем является

для нас Лев Николаевич конкретно, да и вся русская

классическая литература вообще, а так же то, как стоит

ко всему этому относиться – является довольно популярным в

блогосфере. (Скажем, вчера этому был посвящен пост у Уборщицы.) Так что имеет смысл (еще раз)

рассмотреть данную проблему. И, прежде всего, еще раз указать на главное назначение литературы, как вида человеческой деятельности. (На самом деле, все ниже сказанное относится к «искусству вообще» - но тут мы ограничимся данным его видом.) А именно – на то, что она, прежде всего, является одним из способов коммуникации между различными представителями homo sapiens. Причем, способом коммуникации очень и очень эффективным – поскольку позволяет «ужать» тот колоссальный объем информации, что находится у нас под черепной коробкой, в крайне узкий текстовый канал. Для примера – объем той же «Анны Карениной» в текстовом формате составляет меньше одного мегабайта. Достаточно сравнить с тем, что потенциальная «информационная емкость» мозга человека составляет считается где-то 100 Терабайт – по минимальным предположениям, ну, а по максимальным вообще может быть признана почти неограниченной. (В голове человека примерно 100 млрд. нейронов, а возможное количество информации определяется числом их комбинаций.)

В подобном случае понятно, что «степень сжатия» тут колоссальна – она на десятки порядков превышает все, что используется в технике. Поэтому понятно, что указанная задача может быть решена только при использовании не менее огромного «словаря» - т.е. некоей общеизвестной информации, которая будет потом использоваться для раскрытия (т.е. восстановления) переданного текста. Разумеется, в этот «словарь» входят, не только собственно словари – в смысле, словарный запас, общий для автора и читателя – но и множество иных, более сложных, вещей. Вроде «типовых» образов, общепринятых метафор и прочих конструктов более высокого порядка. (Которые позволяют использовать большую «степень сжатия».) Причем чем более сложная информация – т.е., мысли и идеи – передается через указанный канал, тем более «высокоуровневые конструкции» должны использоваться для ее кодирования и восстановления. (Скажем, для детских произведений достаточно использовать «прямое» значение слов – а вот для той же «Анны Карениной» обойтись только этим невозможно.)

Собственно, именно указанная особенность и порождает разбираемую Яной проблему – т.е., необходимость «умения читать произведения». В том смысле, чтобы иметь навыки видеть в них не просто некий набор слов, а именно то, что хотел сказать автор. (Ну, хотя бы, примерно.) Чито возможно только при определенном «способе восстановления», иначе мы вместо огромной картины авторского мира получим пресловутый набор «цветных прямоугольников». Ну, или приведенное в упомянутом посте утверждение, что "Онегин - дерьмо, а Наташа - корова". (Разумеется, понятно, что к авторскому взгляду подобные вещи не имеют никакого отношения, обесценивая литературу, как вид коммуникации, полностью.) Собственно, именно поэтому и существуют «уроки литературы», а так же – литературная критика. Тем более, что очевидно: тот «авторский словарь», он же «культурное поле» социума, неминуемо меняется со временем. В результате чего «просто так» взять и понять того же Толстого или Пушкина – не говоря уж о Шекспире с Данте – просто невозможно. (Последние, к тому же, принадлежат к несколько иной культуре, с иными «культурными кодами» - поэтому для них задача еще сложнее и о ней надо говорить отдельно.)

Разумеется, это не значит, что нынешний принцип преподавания данного предмета близок к идеалу – и что заучивание того, «что имел автор на самом деле, создавая образ того или иного героя» особенно хорошо помогает в решении поставленной задачи. Разумеется, нет – вопрос о совершенствовании преподавания, и о том, чем можно заменить указанное «тупое заучивание», разумеется, остается открытым. Но это не значит, что его можно так просто отбросить – и сказать: «Как вы видите сюжет того или иного произведения, так его понимайте». (Как в свое время любили говорить постструктуралисты.) Поскольку подобное «понимание» обесценивает само произведение: вместо сложных чувств и идей в нем указанным способом могут читаться только самые простые вещи – вроде «Анна Каренина бл…дь».

То есть – основной смысл уроков литературы оказывается… прямо противоположным тому, что обычно считается таковым. Поскольку они должны не научить человека «иметь свое мнение» -(«свое мнение» имеет и годовалый младенец) – а дать ему возможность уметь «восстанавливать сильно сжатые источники информации». (И да – как было сказано в комментариях к приведенному посту, для чтения текстов, созданных в иную историческую эпоху полезно, прежде всего, иметь исторические же знания о ней.) Впрочем, изучение литературы в подобном плане способствует обучению и обратному процессу – т.е., умение «сжимать свои мысли», создавать некие компактизированные информационные пакеты, имеющие возможность восстанавливаться читателями. Поскольку наши (и не наши) классики и являются классиками потому, что в свое время овладели способами написания «легко понимаемых произведений». (Иначе бы они не имели такой популярности.) Точнее сказать – «легко понимаемых сложных произведений», выходящих за рамки обыденной реальности. (В этом плане, кстати, Лев Николаевич выступает особенно ценным – поскольку «количество информации» в виде героев и их характеров у него в книгах очень велико.)

Таким образом, говоря о том, зачем же нужна литература – и в плане самого написания сложных произведений, и в плане обучению чтению последних – стоит понимать, что речь тут идет не о пресловутой «блажи» и возможности «сойти за умного». А о крайне важном и необходимом в жизни умении – не менее важном, нежели физика с математикой. Поскольку именно оно позволяет на порядки повышать возможности человеческого разума, связывая его с другими «разумами» в единую информационную сеть. В ту самую Ноосферу, о которой так любят говорить эзотерики – однако которая совершенно очевидно существует в самом, что ни на есть «обыденном» мире…

|

|

</> |

Секреты популярности: почему сумки Pinko завоевали сердца модниц

Секреты популярности: почему сумки Pinko завоевали сердца модниц  Хроника идиотизма

Хроника идиотизма  Гусиное или Подарки под ёлочкой

Гусиное или Подарки под ёлочкой  Поздняя осень, 31 января ...

Поздняя осень, 31 января ...  Трамп 3-й Антихрист?

Трамп 3-й Антихрист?  Позитивное

Позитивное  с праздником, Татьяны

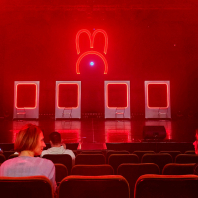

с праздником, Татьяны  Театральный квартет "Заячий стон" продолжает отжигать: новый спектакль "Маршрут

Театральный квартет "Заячий стон" продолжает отжигать: новый спектакль "Маршрут

https://bit.ly/2XeDSF7

Автоматический заработок от 90.000 рублей в месяц

Гарантия возврата денег.