Для преодоления революции нужна была совесть

alexa_bell — 18.11.2022

Есть один вопрос, на который, я твёрдо убеждён, трудно получить

однозначный ответ. Хотя вопрос вроде бы банальный: «В каком году в

нашей стране закончилась Гражданская война?» Чаще всего, конечно,

называют двадцатый год. Кто-то связывает окончание войны не с

датой, а с конкретным событием. Таковым может быть разгром армий

Колчака, Деникина или Врангеля, взятие Крыма. Можно ещё вспомнить

слова из популярной когда-то песни: «Разгромили атаманов,

разогнали всех господ и на Тихом океане свой закончили поход».

А это уже 1922 год.

alexa_bell — 18.11.2022

Есть один вопрос, на который, я твёрдо убеждён, трудно получить

однозначный ответ. Хотя вопрос вроде бы банальный: «В каком году в

нашей стране закончилась Гражданская война?» Чаще всего, конечно,

называют двадцатый год. Кто-то связывает окончание войны не с

датой, а с конкретным событием. Таковым может быть разгром армий

Колчака, Деникина или Врангеля, взятие Крыма. Можно ещё вспомнить

слова из популярной когда-то песни: «Разгромили атаманов,

разогнали всех господ и на Тихом океане свой закончили поход».

А это уже 1922 год.И вот четыре года спустя в 1926 году в Советской России выходит в свет фантастический роман Владимира Обручева «Земля Санникова, или последние Онкилоны». Именно так называлось первое издание. Критики единодушно отмечали, что роман читается легко, демонстрирует выдающуюся эрудицию автора и является «ценным вкладом в научно-художественную беллетристику, особенно для юных читателей». А всезнающая Википедия сообщает, что роман «является классикой детской литературы, постоянно переиздаётся, переведён на европейские и азиатские языки», включая японский и китайский.

Самым первым в романе появляется человек, которого автор почему-то не называет по имени, но пишет о нём с явным уважением к личности:

«Первая половина торжественного заседания ученого общества, посвященного сообщениям членов экспедиции, снаряженной для поисков пропавшего без вести барона Толля и его спутников, подходила к концу. На кафедре, у стены, украшенной большими портретами сановных покровителей и председателей общества, находился морской офицер, совершивший смелое плавание в вельботе через Ледовитое море с Новосибирских островов на остров Беннетта, на который высадился барон Толль, оттуда не вернувшийся. Мужественное лицо докладчика, обветренное полярными непогодами, оставалось в полутени зеленого абажура лампы, освещавшей рукопись его доклада на кафедре и его флотский мундир с золотыми пуговицами и орденами.

За длинным столом перед кафедрой, покрытым зеленым сукном, заседали члены Совета общества - все видные ученые и известные путешественники, проживавшие в северной столице. В середине сидел председатель. Закрыв глаза, он, казалось, дремал под журчание голоса докладчика. Небольшой зал был переполнен.

Докладчик уже описал ход спасательной экспедиции, трудный путь с тяжелым вельботом, поставленным на нарты, через торосы полярных льдов от материка на Новосибирские острова, летовку на берегу Котельного острова в ожидании вскрытия моря, борьбу со льдами при плавании вдоль берегов и отважный переезд через море к острову Беннетта. Он охарактеризовал этот угрюмый остров, скованный льдами целый год, и описал находку избушки Толля, оставленных им вещей и документа с описанием острова, заканчивавшегося словами: "Отправляемся сегодня на юг; провизии имеем на пятнадцать - двадцать дней. Все здоровы".

- Итак, - провозгласил докладчик, повысив голос, - двадцать шестого октября тысяча девятьсот второго года барон Толль, астроном Зееберг и промышленники якут Василий Горохов и тунгус Николай Дьяконов покинули остров Беннетта и пустились по льду на юг к Новосибирским островам. Но на последние они не прибыли, - наши поиски не обнаружили никаких следов. Куда же девались смелые путешественники? Нет никакого сомнения, что они погибли в пути. В конце октября в этих широтах дня уже нет, только два - три часа около полудня тянутся сумерки. Морозы доходят до сорока градусов; часты свирепые пурги. Но море еще не замерзло и богато полыньями. Путешественники, очевидно, попали во время пурги на полынью, едва затянувшуюся льдом, и провалились. Или погибли, выбившись из сил, от голода и холода в борьбе с торосами, потому что собак у них не было и они сами тащили нарты, нагруженные байдарками и всем имуществом. Или, наконец, пытаясь переплыть на утлых байдарках в полярную ночь через незамерзшее море, они потонули во время бури. Так или иначе, но они нашли вечный покой на дне Ледовитого моря, а Земля Санникова, которую Толль искал так долго и тщетно, не существует.

Докладчик сошел с кафедры. Слушатели были охвачены жутким впечатлением от заключительных слов доклада».

Хотя автор и ни разу не назвал докладчика по имени, но он был легко узнаваем и не требовал расшифровки. Многие читатели романа прекрасно помнили эти события 1904 года, широко освещавшиеся в тогдашней периодической печати.

Через шесть лет в 1932 году в эмигрантском Харбине увидит свет интереснейшая книга очерков «Огни в тумане» Всеволода Иванова. Но не того Всеволода Вячеславовича Иванова, который написал повесть «Бронепоезд 14-69», а другого Иванова – Всеволода Никаноровича, автора романов «Тайфун над Янцзы», «Чёрные люди» и «Императрица Фике», а ещё книги о Николае Рерихе «Рерих – художник-мыслитель».

И Всеволод Никанорович Иванов в своих очерках, посвящённых политической оценке Октябрьской революции и Гражданской войне, немало строк посвятит безымянному «морскому офицеру, с мужественным лицом, обветренным полярными непогодами», так и не названному Владимиром Обручевым по имени. А Всеволод Иванов его назовёт: «Адмирал Колчак».

«Люди воевали и не понимали, что победить революцию – это значит вовсе не «разбить живую силу противника», а так или иначе залить неугасимый пламень злобы, факелом вспыхнувший в душе русского народа … Русский русскому стал врагом; русский русскому стал волком, - а если одна стая волков истребит другую стаю, то ведь останутся не ангелы – откуда ангелам взяться? – а останутся те же волки. Не понимали того, что определённые вожди совершенные пустяки; не понимали, что из многомиллионного народа всегда кто-нибудь да выдвинется; что главное отвлечь народ, а вожди упадут сами. Упал же теперь в грязь обаятельный когда-то «наркомвоен» Троцкий … Остался лишь прежний юркий журналист, которого по-прежнему ссылают в места не столь отдалённые…

Для преодоления революции нужна была совесть, а совести-то и не было.

Ни в красном, ни в белом стане.

Совесть была только в одном адмирале Колчаке…»

|

|

</> |

Перспективы перепрофилирования сердечного препарата для лечения смертельного

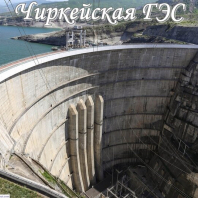

Перспективы перепрофилирования сердечного препарата для лечения смертельного  «ZAVODFOTO - Шагает по стране!»: ЧИРКЕЙСКАЯ ГЭС

«ZAVODFOTO - Шагает по стране!»: ЧИРКЕЙСКАЯ ГЭС  Мой декабрь 2024 в фотках. Часть 1.

Мой декабрь 2024 в фотках. Часть 1.  А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым!

А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым!  Танки 122-й танковой бригады в боях за деревню Малукса. Декабрь 1941 года.

Танки 122-й танковой бригады в боях за деревню Малукса. Декабрь 1941 года.  Пятничное фото

Пятничное фото  Решили атаковать по другим направлениям

Решили атаковать по другим направлениям  "Плевако" (мини-сериал, 2024)

"Плевако" (мини-сериал, 2024)