Зурбаганский стрелок

drugoe_kino — 10.05.2012

Константин Паустовский не только Андерсена ввёл в советскую

«оттепельную» культуру. Он создал ещё один культ – Александра

Грина. Однако проблема была в том, что Александр Грин творил вне

традиций русской литературы, он был автором остросюжетных поветей и

рассказов - вестернов, психотриллеров, horror. И потому был

чужаком, большим чужаком, чем современные ему стилизаторы из «Мира

Искусства» и «Апполона». Но Паустовский решил вернуть Александра

Грина в русскую литературу и для этого совершил подмену: представил

автора динамичной жесткой интеллектуальной прозы нежным и трепетным

эскейпистом, беглецом из пустыни повседневности.

drugoe_kino — 10.05.2012

Константин Паустовский не только Андерсена ввёл в советскую

«оттепельную» культуру. Он создал ещё один культ – Александра

Грина. Однако проблема была в том, что Александр Грин творил вне

традиций русской литературы, он был автором остросюжетных поветей и

рассказов - вестернов, психотриллеров, horror. И потому был

чужаком, большим чужаком, чем современные ему стилизаторы из «Мира

Искусства» и «Апполона». Но Паустовский решил вернуть Александра

Грина в русскую литературу и для этого совершил подмену: представил

автора динамичной жесткой интеллектуальной прозы нежным и трепетным

эскейпистом, беглецом из пустыни повседневности.

Подмена удалась.

До появления эссе Паустовского Александр Грин был полностью забытым автором, зато после по всему Советскому Союзу пошла волна переизданий, в основном феерии «Алые паруса», считавшейся эталоном «гриновской романтики». Возникали кафе и закусочные «Алые паруса», именем Ассоль, кажется, даже стиральный порошок назвали...

Умный и циничный Александр Птушко экранизировал «феерию», создав эталон кэмпа и закрепив в массовом сознании Грина как писателя для духовно богатых дев. В результате более-менее приличной экранизации Грина пришлось ждать до середины 80-х годов, до «Господина оформителя» Тепцова. Мне сейчас возразят: а как же советско-болгарский фильм 60-х годов «Бегущая по волнам» по сценарию Галича? Но этот фильм не столько экранизация романа Грина, сколько резкая полемика с пошлым восприятием «гринландии» советской массовой культурой. И кстати – этот резкий выпад против бессмысленного прекраснодушия, якобы свойственного книгам Грина, сделан в рамках ко-продукции, то есть учитывал взгляд со стороны на шестидесятнический культ Александра Грина.

Что же до самого культа, то, кроме эпически слащавых «Алых парусов» Птушко, его высшим воплощением может считаться «Рыцарь мечты», якобы биография якобы Александра Грина с вкраплениями мотивов его книг, данная в оптике достославного эссе Паустовского. Фильм настолько нелепый по сюжету и по визуальному воплощению, что его восторженный кретинизм доставляет зрителю чистую, незамутнённую рефлексией, радость соприкосновения с талантливой эксгибиционистской графоманией. Это так плохо, что уже хорошо.

По счастью, чехи пропустили благоглупости Паустовского мимо ушей, а Грина всё-таки прочитали. В результате восточноевропейское кино обогатилось жёстким вестерном «Колония Ланфиер» и маньеристической психодрамой «Моргиана», фильмом замечательным по красоте и неоднозначном по смыслу.

Помню, как я, ещё будучи школьником, посмотрев по телевизору «Колонию Ланфиер», был шокирован, обнаружив, что этот несентиментальный фильм о самообмане и выстрелах в упор поставлен по новелле Александра Грина. До этого я только подозревал, что даже с «Алыми парусами» не так-то всё просто, и потому неожиданно для девочек из изостудии рисовал в качестве иллюстрации не кораблик на фоне восходяшего солнца и не принцессу с протянутыми вперёд волнистыми руками, а сцену садистского убийства трактирщика Меннерса отцом Ассоль . После «Колонии» я кинулся перечитывать Грина и обнаружил огромное количество упругих остросюжетных текстов, выброшенных из нежного меланхоличного «гриновского канона» за ненадобностью. Психотриллеры, вестерны, даже хоррор – этот писатель, которого Мандельштам в «Четвёртой прозе» мельком заклеймил как успешного литхалтурщика, действительно пытался в одиночку создавать масскульт по западному образцу. Александр Грин был аналогом Амброза Бирса, упорно интеллектуализировавшим палп-фикшн.

Поистине удивительно, что до сих пор никто не пытался ни в кино ни в анимации поставить «Крысолов» или "Зурбаганский стрелок" или «Повесть, оконченная благодаря пуле», зато «Алые паруса» экранизированы дважды и «Бегущая по волнам» тоже дважды (плюс эпизод в «Попутного ветра, Синяя Птица»). Это не говоря уже о безликих фильмах А.Муратова по мотивам странных «золотых цепей» и «дорог в никуда», понятных лишь в контексте общего творчества Александра Грина и вызывающих недоумение при прямом чтении.

Интересно, вернётся ли Александр Грин в русскую литературу в своём подлинном, неотретушированном, облике или поезд уже ушёл и ниша, предназначенная для него, несостоявшегося революционера русской литературы, занята западными текстами, худо-бедно переведёнными на язык родных осин?

Почему стоит выбрать электрошокеры МАРТЪ: обзор преимуществ бренда

Почему стоит выбрать электрошокеры МАРТЪ: обзор преимуществ бренда  Искусство и культура

Искусство и культура  Книги, в которых с поразительной точностью предсказано будущее

Книги, в которых с поразительной точностью предсказано будущее  О "творчестве"...

О "творчестве"...  Персональный рай...

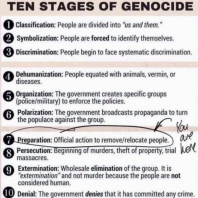

Персональный рай...  "Геноцид понад усе". Зачем создаются синтетические идентичности

"Геноцид понад усе". Зачем создаются синтетические идентичности  Забытые народы Карпатского бассейна: сарматы и сарматы-лимиганты?

Забытые народы Карпатского бассейна: сарматы и сарматы-лимиганты?  Как в английском выражаются русские оттенки "ещё", "уже" и "только"

Как в английском выражаются русские оттенки "ещё", "уже" и "только"  Июль мимоходом

Июль мимоходом