Угримов Александр Александрович. Из книги "Из Москвы в Москву через Париж и

jlm_taurus — 29.03.2025

Уехавший в 16 лет вместе с высланной семьей в 1922, в 1947

выслан из Франции. Бывший "младоросс", агроном и мукомол, участник

Сопротивления возвращается в СССР.

jlm_taurus — 29.03.2025

Уехавший в 16 лет вместе с высланной семьей в 1922, в 1947

выслан из Франции. Бывший "младоросс", агроном и мукомол, участник

Сопротивления возвращается в СССР."...Моя жизнь, моя судьба довольно типичны для русского человека XX века. Пришлось жить в разных странах, пройти многими путями, коснуться разных сторон жизни, увидеть события и людей под различными углами зрения. Я родился вместе с моим веком и вместе с ним перешагнул уже на вторую его половину значительно. Во мне слились два потока крови, знаменательные для этой эпохи революционной России: кровь еврейской русской интеллигенции и кровь дворянской русской интеллигенции. Меня бросало немало в разные стороны, и сам я бросался и туда, и сюда; да и теперь, на старости лет, не чувствую себя в спокойной заводи; и так, наверное, будет до «тихого пристанища Твоего».

Я оказался не только посторонним наблюдателем и свидетелем и по эту, и по ту сторону рубежа, но испытал на себе влияние различных течений первой половины века; на своей шкуре узнал жестокость этого века, за что благодарен судьбе, хотя несу тяжелую ответственность за испытания и страдания своих самых близких.

...25-го ноября 1947 года произошел резкий перелом в моей жизни. Это было ровно двадцать один год тому назад.

С одной стороны, совершившееся было естественным продолжением линии моего поведения во время войны и после войны и развитием моего страстного желания вернуться на родину; с другой стороны, это было полной неожиданностью, крутым поворотом судьбы.

...Наши французы объявили нам, что никто из представителей союзных войск (и они сами) не будут нас сопровождать до советского поста. Проедем мы по нейтральной зоне одни, а вагон запрут снаружи (у кого-то возникла ассоциация). Попрощались с нами тепло, это была последняя улыбка Франции.

Теперь приедем к нашим! И радость, и волнение. Столько мыслей было обращено сюда, столько чаяний... Не останавливаясь, поезд проехал пустынные поля и вошел на небольшую станцию - вот они и русские солдаты.

Вот бежит в гимнастерке и пилотке, придерживая рукой медали и ордена (чтобы не оторвались, болтаясь), маленький, молоденький лихой сержант. На ходу вскакивает, открывает снаружи дверь и влетает первый к нам в вагон - мы русские, русские, свои, - кричим мы. И, кажется, его обнимаем... Он явно в замешательстве: язык-то русский, да вид-то не русский! Что за люди? Объясняем: надо поговорить с начальством. Полный сознания возложенной на него важной миссии и, вместе с тем, своего сержантского достоинства, он бегом вылетает на перрон и вскоре приводит старшего офицера. К нему спускаются Качва и Беляев, и они долго ходят взад и вперед по перрону, объясняют ему, кто мы и что мы. В это время мы наблюдаем действие российских порядков на германской земле. Немцы как горох высыпают из вагонов и куда-то бегут через пути, выстраиваются в очереди, ободряемые смесью коротких немецких слов в чисто русском произношении вперемешку с летучим матерком - столь сладким нашему оголодавшему на чужбине уху... Идет пересадка из состава в состав и одновременно проверка документов и вещей...

Непривычное еще для нас зрелище: теснейшее сочетание бестолочи и строгих распорядков. Нас приглашают в вокзальное помещение, где располагается командный пункт части; нас радушно, но сдержанно приветствуют офицеры, просят подождать, пока созвонятся и получат указания. Мы вынимаем пакеты продуктов, которыми нас на дорогу снабдили наши французы, и две бутылки какого-то крепкого спиртного. Нам хочется отпраздновать вместе с воинами нашей страны это знаменательное событие, приглашаем их выпить с нами. Произносим восторженные краткие речи, тосты. Но все почему-то наотрез отказываются пить, а совсем молодые солдаты даже глаза отворачивают от стаканов... Только, кажется, выпил наш сержант да один офицер, и потом пояснил, что во время службы пить запрещено. Но нам невдомек и нам обидно. (Что же это они, боятся, что мы их отравить хотим, что ли?).

А поезд из-за нас не отправляют, ждут. Наконец пришло распоряжение направить нас в Бранденбургский репатриационный пункт. Мы садимся в поезд, с нами молоденький капитан, сопровождающий. По дороге мы все стараемся ему объяснить, кто мы, как, что и почему, но он явно ничего не понимает, улыбается и молчит.

Уже в темноте высаживаемся в совершенно разбитый Бранденбург - весь город в развалинах. Ждем транспорта; выхожу на вокзальную площадь. Подходят два совершенно молоденьких солдата с автоматами на ремне: «И где... б... эта ...иная трипперштрассе?»О, свободный, могучий русский язык! Да, плохо тебе пришлось, Германия, - но нечего было на нас лезть.

Садимся в грузовики, выезжаем за город. В сосновом лесу ворота, вахта, территория обнесена колючей проволокой. Въезжаем. Высаживаемся у большого корпуса бывшей больницы, санатория или школы.

Нас встречают радушно, майор произносит большую, торжественную речь о Родине. Это специалист своего дела: говорит гладко, без шпаргалки, воодушевленно и образно. Но когда произносят речи полукультурные люди, всегда это у нас напоминает чем-то доморощенную проповедь деревенского батюшки. Какая-то слащавость, нарочитая и поучительная. Ну и переборщил, конечно. Сказав о земле Русской всё, что только он мог, и желая еще что-то оригинальное добавить от себя, он воскликнул: «И вкус даже у нашей земли особый, слаще она...». Тут мы с Игорем переглянулись - это сравнение нам даже показалось малоприятным: получилось что-то вроде: «Да будет земля пухом...!» (Подсознание, что ли, сработало?!).

«Накормили, напоили, в баню свели и спать уложили», - как в сказке. Отвели нам целый верхний этаж основного корпуса - коридор большой и комнаты на две стороны. Поставили нас на офицерское довольствие: какой-то там шестнадцатый, что ли, стол. Отвели отдельную столовую - три приема пищи в день.

При размещении по комнатам разбились на маленькие группы. Так, например, почувствовали себя в своей компании Игорь Кривошеий, Лев Любимов и Покотилов (два бывших резистанта и один бывший коллаборант) по признаку клановому, который у петербуржан, больше, чем у других, имеет склонность перетягивать все остальное. Мы с отцом расположились вместе с В. В. Толли, с которым, кроме его исключительно приятного, ровного и мягкого характера и воспитанности, нас сближали и давние, уходящие в далекое прошлое корни.

На следующий день нашего водворения нас принял в своем кабинете «сам хозяин» 226-го лагеря - полковник Трунин. Я впервые вошел в стандартный кабинет советского начальства: два стола в виде буквы Т, на стене за столом портрет Сталина, вдоль других стен стулья. Когда совещание, стулья придвигаются к покрытому сукном столу, перпендикулярному к столу начальника; когда даются приказания и указания - присутствующие либо стоят, либо садятся вдоль стен, слегка бочком, несколько приниженно, и «равнение» на стол хозяина. Еще бывают ковры, растения... Что-то в этом есть, как мне кажется, и от стиля бывших архиерейских приемных.

В данном случае стулья расставили, как на собрании, посреди комнаты, рядами. Сам полковник произвел на всех очень приятное впечатление, и это хорошее, простое отношение к нему (и его к нам) осталось до самого конца. Деловой, спокойный, твердый, умный. Движения и поступь мягкие, но видно, может скрутить и в баранку кого угодно. Он прошел всю войну, но как, кем и где он воевал? Тогда этот вопрос у нас не возникал, возник он у меня теперь только. К нам проявил и живой интерес, и внимание, и заботу, и постарался сделать все от него зависящее, чтобы наше пребывание у него «в гостях» было нам приятным: полная свобода передвижений и выхода за зону (отмечались только на вахте) на прогулки, организация поездок в город, в Потсдам и в Берлин и прочее.

Никакого надзора мы над собой не чувствовали, никто нас никогда и никуда не вызывал, не опрашивал и не беседовал с наводящими вопросами (насколько я знаю). Мы были «из ряда вон» выходящие, на особом счету и положении. Вскоре прибыл важный генерал, перед которым наш полковник ходил и держался, как солдат перед офицером. Что-то он нам не особенно обнадеживающее сказал в отношении политическом, но велел всех одеть с ног до головы, так что скоро мы получили белье, костюмы, пальто, шляпы, ботинки. Выдавали и какие-то деньги. Все это было очень кстати, так как многие в чем были, в том и уехали. Любимов был взят чуть не на улице, и - о, ужас! - штаны у него разорвались широкой щелью на жирных его ягодицах, так что с великим смехом кто-то на нем их зашивал, коля его иголкой в мягкие места.

И началось наше бранденбургское сиденье, довольно однообразное и скучное. И осталось о нем воспоминание какой-то фальши...Фальшивость была в нашем особом положении (ни то, ни сё); фальшивость (невольная) и в нас самих - от этого не отстали и к тому не пристали. Это состояние как нельзя лучше выражено бюрократическим словом реэмигранты, при помощи которого оформлялись касающиеся нас документы. «Как? - возмущались мы, - у нас же советские паспорта!». «Федот, да не тот», - это уже почувствовали.

Конечно, это «чистилище» было организовано по всесоюзной схеме. Какое-то подобие КВЧ с библиотечкой, вахта, ограждение... Где-то гнездился и «кум», но мы его не знали. Проходили и по нашим комнатам какие-то комиссии санитарно-бытовые и осудили сушенье сухарей на отоплении как некультурность - так что от поры до времени и нас против шерсти нет-нет, да и погладят. За порядком же следил комендант из репатриантов - черный ражий мужик, подозрительный, цыганского вида, с нами приторно вежливый. Но, в общем, кроме официальных контактов с начальством, - никакого абсолютно общения не было ни с военными, ни со штатскими советскими гражданами. За исключением единичных случаев. Они были так редки, что запомнились. Кто-то из нас пошел к зубному врачу, и вот, сидя в кресле, с ним наедине завязалась беседа.

Оказалось, зубной врач страшно нами интересуется - возникли простые естественные человеческие отношения; но только пока зубы лечил. Другой раз гуляли мы с Толли по унылому немецкому саженному сосновому лесу и вышли к селению, где в аккуратных немецких домиках жили офицеры с семьями. На перекрестке встретились нам трое: один военный, один молодой в штатском и женщина. Узнав, что мы «те самые», военный (похоже, после выпивки - шинель внакидку) завязал с нами оживленный разговор. От него мы узнали, что он воевал в десантных частях, бывал в тылу у немцев за линией фронта, и по его простому мужественному русскому лицу было очевидно - разговор и интерес к нам откровенный.

Молодой же молчал и все на сторону поглядывал, а жена военного скоро начала его беспокойно за рукав тянуть: «Пойдем, Коля, ну да пойдем же, Коля». «Да оставь ты меня, - отмахнулся он, - ведь интересно с такими людьми поговорить». Ну, а нам-то тем более было приятно. И запомнился мне один его вопрос (живой ум, но культура первичная): «Нет, ну скажите, почему это так? Вот у нас писателей много, и пишут они, пишут, а все не так, как раньше писали, скажем, Толстой, Чехов. Не доходит до души! Вроде сено жуешь - что ли! Ну почему это, скажите?»... Мы ему ответа не дали.

Еще раз ехал я в кузове грузовика за продуктами (я был выбран завхозом группы) в Потсдам, к Новому году. Рядом сидела довольно молодая и красивая женщина - по всему судя, офицерская жена. Кто-то еще с нами ехал, но в дороге и при тряске разговор наш не доходил до чужих ушей. И тут вдруг я почувствовал живой интерес к нам, простое человеческое участие и откровенные слова, ласковые даже, предостерегающие...

Наконец, была еще одна встреча, и это на самом, так сказать, высшем культурном уровне. Вскоре после нашего прибытия в Бранденбург к нам приехала группа кинорепортеров. Нас снимали и так и сяк, в движениях и в разговоре; оператором был, кажется, какой-то знаменитый по войне, со многими орденами. И среди них был офицер средних лет из самых что ни на есть сливок московской интеллигенции. Фамилии его я не помню, да кажется, он себя и не назвал. Но сразу - и по виду, и по складу, и по манере можно было признать в нем то особое тесто, из которого выпекаются такого рода москвичи (что-то и от калача, и от душистой сдобы зимой, и от Арбата и его переулков, вместе с какой-то особой русской талантливостью и тонкостью, но чисто московско-европейского характера).

Хотя разговор был совершенно частный и во дворе, но смелость и прямота слов меня уже тогда поразили (да и сейчас удивляют). Мы тогда всюду и везде демонстрировали свой патриотизм. (Он не был «квасным», но вполне «реэмигрантским», вполне искренним и все же поддельным; но только потом я понял, сколь его проявления неуместны, даже бестактны среди русских людей, в особенности в частных беседах, ибо существует неписаный закон разговора официального, полуофициального и интимного, незнание которого ставит сразу человека в глупое положение).

Вежливо отмахнувшись от этих патриотических фраз, как от ненужных мух, незнакомец сразу понял, что мы как с луны свалились и ничегошеньки не понимаем, тыкаемся носом куда попало, как слепые щенята. Он понимал наши глубинные чувства и мысли, но и то, что ничего нам объяснить не может. Он проявлял к нам, как к людям его общества, его культуры большую симпатию, душевное сочувствие и не скрывал нисколько, что очень нас жалеет (а мы-то удивлялись!). Мысль же его устремлена была в противоположную сторону: «Как я всю жизнь мечтал попасть в Париж! Как он мне дорог, если бы вы знали! Я так люблю Францию, и вот навряд ли когда-нибудь попаду туда!» (Я, конечно, не помню точно его слов, но суть была такая, далеко не отхожу; и с тоской говорил, с грустью).

«Вы понимаете, - продолжал он, - мы-то ведь с вами люди взрослые (это в культурном отношении, а так - мы для него, конечно, были детьми наивными). Ну, а то, что вы читаете, наша вся пресса - это же все для детей, не для нас...». А, прощаясь, сказал задумчиво и неожиданно: «Запомните мои слова: человек не свинья, ко всему привыкнуть может! Запомните и вспомните меня». Хлестнула тогда меня вопросительным и восклицательным знаками эта внезапная фраза. Но я запомнил ее на всю жизнь и часто вспоминал потом удивительную встречу и умного, доброго москвича, хотя последнее он сказал с некоторой досадой и даже жестко. Ну, а кинохроника эта нигде на экранах не появилась. Не удостоилась чести - да оно и понятно, предусмотрительно.

Вот всё из подлинно человеческих встреч, оставшихся в памяти за этот период. Мало? Да нет, пожалуй, немало. Но и немного.

***

...как только я оказался оторванным, то и сознательно, и бессознательно стал смотреть на все и Ириниными глазами. Еще в пути я в письме написал, что если в моих дальнейших письмах я буду заканчивать такой-то фразой, надо понимать так, как есть, а если другой - то все наоборот, и просил при первой же возможности подтвердить получение этого письма.

***

...Потсдам...Было два закрытых магазина, куда мы имели доступ. Один вроде универмага со скудным выбором товаров, где покупатели безразлично и брезгливо (как быстро эта манера приобретается) обслуживались привилегированными немецкими фифками. Другой - гастроном - с полностью советским персоналом. Там было много всего: водка, шампанское, колбасы, икра - в общем, нам показалось богато. Тут обстановка была полностью наша, Германией и не пахло, народу полно, оживленная толкучка. По нашему виду и поведению нас принимали не раз за «инородное тело», и наиболее бдительные товарищи требовали предъявления документов и недовольно выслушивали наши реэмигрантские объяснения. Бывали и злые реплики. А на улице вокруг магазина царила атмосфера черного рынка, за углами в подворотнях и подъездах голодные и холодные немцы и наши что-то меняли, покупали, продавали из-под полы. Так как нам не хватало курева, мы тоже пользовались этим рынком.

На улицах регулируют движение немки, одетые в форму Шупо. У одних вид строгий, у других - просто проституток (перевоспитание, что ли?!). Как-то раз мы у одной такой в Бранденбурге спросили дорогу, и, смеясь, она нам высыпала такой комплимент из русских бранных слов в немецком исполнении, что стало как-то не по себе: в иностранном нечистом произношении наши ругательства теряют свой народный колорит и юмор; с силой выступает весь их грязный зловещий смысл.

***

...в середине февраля нам объявили, что отправка наших семей задерживается, и что мы поедем одни. Взяли наши паспорта. Потом, кажется, Качва сказал, что с паспортами некоторых из нас есть какие-то задержки. То ли я тогда подумал о себе, то ли мне кто-то сказал, что заминка именно с моими документами, но царапина эта - первая - запомнилась. Наконец подали состав к самому лагерю - все одни теплушки с двухъярусными нарами. Нам предоставили выбрать вагон. Была зима, стояли приличные морозы и там. Такой транспорт нас несколько с непривычки ошарашил. Мы выбрали вагон получше, поближе к паровозу и к кухне, чтобы доставать топливо для печурки. Стали энергично затыкать все щели бумагой, вызывая улыбки офицеров и солдат. Нам выдали ватные немецкие маскировочные куртки, одеяла, матрацы, подушки и постельное белье. Везли мы запас водки, колбасы и прочего, для празднования своего прибытия на Родину и на случай внутреннего обогрева, против простуды. Для папы, Пестовского и еще кого-то выделили санитарный вагон (тоже теплушку) с кроватями.

...Сели и поехали. Стены вагона промерзали, но никакого особого холода мы не испытывали, печку топили организованно, не упуская случая, где можно, прихватить дрова и уголь. С нами ехали сопровождающий офицер, медсестра и конвой. Характерно, что пока ехали по Германии, никаких особых мер охраны не предпринималось, а бросилось в глаза, что как въехали в Польшу, так бойцы с оружием наготове не сходили с платформ. В Варшаве видели только издалека полуразрушенный город. Потянулись однообразные заснеженные равнины, деревушки, безлюдно. Но что увидишь из теплушки зимой? Все выветрилось из памяти, не помню даже, сколько дней ехали. Поразило вот что. На остановках к поезду иногда подходили деревенские женщины и торговали салом, молоком. И часто спрашивали: «Кто вы такэ?». Когда мы отвечали — русские, почему-то никто не верил, смеялись: «На русских совсем не похожи, русские не такие».

23 февраля, день Красной Армии, выпал на подъезде к советской границе. Решили это отпраздновать и распить часть водки, заодно и отметить Игоря рожденье - 22-го. В вагоне устроили как бы собрание, на которое пригласили нашего офицера, и к нему, как к представителю армии, и были обращены речи и тосты. Офицер этот, средних лет, мало показывался нам в пути, и ходили слухи, что они с медсестрой сильно пили. Впечатление было, что и в этот день он был навеселе, но слушал все внимательно и серьезно. Потом взял стакан и ответил. Говорил он сердечно и очень просто, а то, что он сказал, запало в душу каждого.

Передам суть отрывками: «Спасибо вам за все теплые слова... вы покинули Родину давно, и в памяти вашей она осталась такая, какая была тогда - лапотная... прошло много лет... Россия стала другая, совсем другая, вы ее не узнаете... сейчас после войны, она разорена... много вы увидите плохого... и если что, не вините нас в этом, не судите строго... желаю вам всем счастья...». Он выпил стакан водки, подошел к папе, как к самому пожилому, обнялся с ним и... поцеловал ему руку; растрогался и вышел, смахивая набегавшие спьяну слезы. Все это по своей искренности и необычности произвело на всех большое впечатление.

***

...Приехали в самый настоящий лагерек, с бараками-полуземлянками. Но и здесь нас встречают с почетом, как необычных «гостей». Начальник сильно старается нас устроить получше, для нас освобождают какое-то особое помещение (не то клуб, не то санчасть), где стоят деревянные, похожие на детские, кровати, заправленные чистым бельем, с подушками и одеялами. Народу в лагере мало; но вот вскоре появляется парижская пожилая дама с папиросой в зубах, но уже вполне, как нам кажется, обрусевшая, «посеревшая». Оказывается, она из предыдущего эшелона репатриированных, но упирающаяся: она едет к сестре в Ленинград и никуда в иные места не желает. А ее, видите ли, хотят послать куда-то к черту на рога. Но она не поедет - вот и ждет решения чуть ли не третий месяц. Дама, видно, с характером, сопротивляется давно и упорно, и уже многому научилась: «Э, да вас здесь по-царски устроили, а вот посмотрите, как я живу!» - и к неудовольствию начальства она приглашает к себе в барак, понося по дороге родимые порядки. Нас это чуть ли не шокирует - мы не солидаризируемся... (А интересно, какая ее судьба?).

Мы моемся в примитивной, но горячей бане и с удовольствием отдыхаем в тепло натопленном помещении после долгой дороги в теплушках. На следующий день молчаливые офицеры в синих фуражках дают нам заполнить длинные анкеты. Я все честно заполняю, включая, конечно, и младороссов. Они внимательно все читают, и на лицах их можно прочесть только: «Там разберутся». Затем прибывает михрюточный представитель переселенческого отдела, который вызывает каждого отдельно в кабинет. Нам с папой почему-то особый почет - мы идем первые и нас временно оформляют на Москву, к дяде Осе. Остальных в разные места Советского Союза. Кажется, выдали денег. На следующий день нам выдают сухой паек: буханки хлеба, сушеную рыбу, сахар... Через проволоку ограждения мы вымениваем у толпящихся здесь бабок рыбины и еще что-то нам не нужное на местные продукты; никто нам в этом не препятствует.

Едем на вокзал и попадаем, наконец, в натуральную Россию, которая во всем разнообразии народа особенно хорошо видна именно на вокзалах. Красок не хватает описать всем знакомую картину. В общие кассы лезут все через головы друг друга в три-четыре очереди (умные, глупые, нахалы); крик, шум, давка. Счастливцы у заповедной щели окошка стараются прямо влезть туда, внутрь и отбиваются задами от наседающих. Кассирши потрясающе медленно «оформляют» билеты. Повсюду в помещении вокзала по углам и стенам сидят, лежат, спят, жуют мужчины, женщины, дети...

В уборную можно войти только на каблуках, а лучше бы на ходулях. К дыркам живая очередь; оправляющиеся сидят рядком орлами, повесив ремни на шею, харкая и сплевывая; все их интимные переживания на виду у всех, и никого это не беспокоит. Щиплет глаза от аммиака, хлорки и густого табачного дыма. Все либо рвутся куда-то со страшной силой, либо повержены в глубокую прострацию безразличного фатализма. Между народом степенно расхаживает милиционер, следя за «порядком» в этом хаосе. («Чтоб какой-нибудь урод не обманывал народ!»). О, узнаю тебя, родная моя сторона, узнаю, и вовсе ты не так уж переменилась, разве что механизировалась. Военные и другие привилегированные категории плывут в водовороте своей струйкой, особо.

Сопровождающий нас солдат где-то достает для нас билеты, опять-таки для меня с папой и еще кого-то отдельно - бронь в купейном. Но прежде чем сесть в вагон, надо еще получить справку о том, что прошел профилактическую обработку. Захожу в мужскую комнату - там женщины в белых халатах проверяют, нет ли у кого вшей (поднять рубашку, приспустить брюки), и быстро сыплют всем ДЦТ пригоршнями за шиворот под рубашку, в штаны спереди и сзади, невзирая на клятвы жертв, то они чистые.

Едва застегнувшись, со справкой в зубах, мужички стремглав убегают: сесть - сесть - сесть - во что бы то ни стало! Что-то будет в поезде? Тащат неистово мешки, сундучки, чемоданы. Борьба за существование. Иностранца поразит гамма различных запахов: мощную волну из уборных перешибает теплая струя дешевого одеколона из парикмахерской, где-то пробивается дух горячих жареных пирожков, а в зале ожидания преобладает кислый запах сна в шубах и в валенках, да еще тот порой, который кто-то живописал так: «Понюхал старик Алпатыч свою портянку, и аж заколдобило». А снаружи врывается поток свежего воздуха первых весенних дней, талого снега: эй, просыпайтесь!

Речь русская, белорусская, польская...

И на все это я глядел, и все это теперь вспоминаю без малейшего оттолкновения - эту Россию я встречал с улыбкой радости, с нежностью, и только когда думал об Ирине, крякал: ох, ох, ох!

«И дым отечества нам сладок и приятен». Сложный дым! Но вот мы протискиваемся через узкие двери на перрон, и о, удивление - царит полный порядок. Стоит зеленый московский поезд, из труб всех вагонов струится дымок, у каждого вагона стоит строгая гражданка в форме - проводник; люди садятся аккуратно, а уж в наш-то купейный совсем культурно... Размещаемся - папа внизу, я наверху. Матрацы, постельное белье, чай - полный комфорт! Куда там Европе - намного обогнали; вот только уборные еще отстали и здесь (а теперь уже и их подогнали, почти!), да жарко, как в бане, а вентиляция не работает (это и теперь все так же).

(Вообще атмосфера в поездах Германии (до войны), Франции и России совершенно разная. В Германии царит, конечно, большой порядок и официальность, «zir-lich-manierlich». Немцы одеваются в дорогу получше, подчеркнуто вежливы. Появление Oberkonduter'a (старшего кондуктора) торжественно. Во Франции поезда несутся много быстрее, порядка в вагонах меньше, а чистоты тем более; никакой официальности, пассажиры ne se genent pas (не стесняются), но держатся все особливо. В России в вагонах устанавливается какая-то семейственная атмосфера домашней непринужденности (или как в доме отдыха).

...Но вот Москва уже все ближе и ближе, мы проезжаем пригородные станции и, наконец, медленно вкатываемся на Белорусский вокзал... Остановились. Медленно движемся на выход из вагона в хвосте остальных пассажиров и думаем - кто встречать будет. И вдруг, навстречу потоку, я вижу дядю Осю, шагающего под высокой каракулевой шапкой. У него широко открытые, немигающие испуганные глаза, и я сразу узнаю в нем все родное, мамино - совсем другое, чем у нее, и вместе с тем совсем такое же, даже завиток на брови вверх точь-в-точь такой же. А из-за его плеча улыбающаяся тетя Надя, постаревшая, но все та же. Дядя Ося молча впивается в меня, потом в папу. Он целует (я тут же вспомнил) открытым ртом, как бы жуя, и его уже седая (но та же, та же) борода трется о мое лицо. А тетя Надя: «Шурочка! (Так только она меня называет). Ты стал совсем взрослый!». (Это на 43-м году-то!).

И с этого момента мы снова влились в семью, и все остальное отступает на задний план моего сознания. Не помню подробностей, как мы высаживались, как ехали: кажется, просто сели в метро, вещей-то у нас было совсем мало. И вот я на Поварской -сознание не воспринимает; вот поворачиваем на Борисоглебский переулок, вот входим во двор и через задний ход в квартиру, московскую квартиру старого московского дома. В этой квартире я в детстве бывал - мне лечил горло-нос-уши добрый бородатый старик доктор Генкин (внимательный глаз в дырке зеркала-солнца на голове, расширение ноздрей воронкой, кисло-сладкое смазывание горла...); помню и его руссейшую низенькую жену. Входим в комнаты, всюду возникают молчаливые старые-старые знакомые, о которых редко вспоминал или совсем забыл: портрет мамы, писаный Пастернаком, старое зеркало, которое висело в детской, резной шкафчик, который стоял в столовой, мамин столик с нитками, наперстками, резинками, пуговицами, лентами, с которым играли в магазин, когда лежали больные, и прочее, и прочее - разные предметы нашей обстановки, перешедшие к ним после нашего отъезда за границу.

Каким же все-таки я был тогда? Вот два объективных свидетеля. Первый - дядя Ося. В первые же дни моего приезда я имел с ним беседу и рассказывал ему про свое прошлое, про младороссов, про Сопротивление. Никакого особого удивления или оттолкновения, что ли, он (бывший эсдек) не проявил; всё слушал спокойно, с интересом. Когда я коротко охарактеризовал программу младороссов с их лозунгом «царь и советы», - он засмеялся своим искренним, прерывистым смехом, но своей мысли, очевидно, мне не открыл. В заключение сказал: «Ну ты, как у нас говорится, беспартийный большевик», - и одобрил как бы эту позицию. Мне она тоже показалась вполне подходящей.

Второй - следователь Морозов: «Вот, говорят, вы были все время грустный». По-видимому, это был единственный криминал, отмеченный в моем поведении в Саратове донесениями стукачей и каких-то опрашиваемых свидетелей. Уже несколько просвещенный, я объяснил это оторванностью от семьи, хотя понимал: от грусти до... преступления перед властью, видимо, недалеко. (У Эренбурга мадам Пуке, заметив, что интеллигент, подошедший к плакату, призывавшему на какое-то собрание, взглянул на него и вздохнул, - тут же побежала доносить на этого человека!).

Сознание мое было такое: Россия преодолела самую большую опасность для ее существования - быть побежденной, покоренной, обращенной в рабство гитлеровской Германией. Это была бы большая беда, чем татарское иго, и большая опасность, чем наполеоновское нашествие. Будучи очевидцем мгновенного крушения Франции и всех других европейских держав на континенте, я понимал всю цену и значение прошедшего испытания. И раз уже власть довела страну до победы, то она исторический экзамен выдержала, как не выдержали его ни императорская власть, ни временное правительство в 1917 году, хотя относительно военное положение России было тогда куда благоприятнее, а Германия была куда слабее. А раз так, то да здравствует и Сталин! (Даже В. А. Маклаков сказал в конце войны: «Я поставил бы Сталину памятник!»). Прошлое было достаточно известно и не ограничивалось Сталиным, но ради войны прощалось.

Рассаживаемся и начинаем рассказ. А тетя Надя сразу хлопочет, хлопочет, быстро бегает, собирает на стол, что-то готовит. Ну, вот и приехали. Нам-то кажется, все хорошо и спокойно; нам невдомек, сколько в этом спокойствии скрытой тревоги, страха!

Я долгое время видел Россию только со стороны, извне, и совершенно не ощущал, не понимал ее изнутри. Я не знал тех титанических противоречий российского размаха, которые раздирают мою родину вопреки всякой нормальной европейской логике. Из этой логики исходя, теперь, после победы, в России должен настать блестящий период расцвета всех творческих сил народа. Во время войны мысль о победе всегда связана с надеждами, верой в новые светлые пути человечества, ибо без этой веры невозможно, видимо, перенести все неизмеримые жертвы, разрушения, зло.

Так думали многие, не только за границей, но и здесь: «Пусть расцветают сады... русский народ это заслужил...», - писал прожженный скептик, но и страстный Эренбург!

Отдать теперь все силы, все знания этой героической родине - вот мое желание. Ведь после стольких человеческих потерь каждый человек, тем более специалист, нужен; каждое доброе желание должно быть оценено. А доброй воли у меня было много и, как думал, я это доказал.

И было еще чувство, свойственное многим реэмигрантам: вины, задолженности перед Россией, перед русскими людьми. Видимо, такое чувство - наследие просвещенного дворянства XIX века.

«Даже если бы вы сказали, что вы марксист, я вам не поверил бы», - заявил мне следователь Морозов, когда я сказал ему, что я не марксист, а верующий, и марксизмом никогда не занимался.

Да, я считал что эта революционная идеология и философия есть нечто преходящее, оказавшееся исторически нужным для восстановления Российской империи и ее мощи, удобным оружием внешней политики. Изживание марксизма изнутри меня скорее радовало: признаки этого я видел в восстановлении патриотических символов, слов и воинских традиций, в отказе от преследования Православной Церкви и прочем. И теперь еще я вполне понимаю и сочувствую тому белому генералу, о котором пишет Мейснер (хотя книга его мне не понравилась). Когда наши войска освободили Прагу, он никуда не пытался бежать. Его вызвали куда следует и спросили, как он ко всему относится. Старый уже генерал ответил: «Солдаты одеты по форме, офицеры в погонах; жива Россия, слава Богу!», — и перекрестился. Его отпустили.

В общем, мне ближе было тогда пушкинское: «О чем шумите вы, народные витии...», чем лермонтовское: «Люблю Россию я, но странною любовью...» (теперь предпочитаю, конечно, Лермонтова).

Многоликость России беспримерна, и в разгадке этого сфинкса ошибаются все: и любящие ее, и ненавидящие - не поймешь, кто больше. По всему судя, стоит лишь уехать за границу - уже угол зрения другой, и вся картина, критерии меняются, как в повернувшемся калейдоскопе.

Я видел ее долго извне, жил ею, любил ее, глядя со стороны; а теперь и изнутри, но от этого легче не стало, только разве оттого, что чувствую преимущество перед теми, кто видел и видит лишь одну из этих двух сторон.

Россия - это не только страна и народ, их история и культура, это совсем особая жизнь, огромный комплекс проблем и переживаний при острейшем противоречии всех факторов человеческого существования, в самой гуще непрекращающейся борьбы малого бессмертного добра с бесчисленным и бесконечным злом.

Так, вернувшись в Россию с мнением, представлением о ней извне, под сильным впечатлением войны, я предстал перед ее внутренним образом. Сразу же и попал в водоворот противоположностей, осмыслить которые не мог. Можно было, может быть, остаться плавать где-то на поверхности - я инстинктивно так и выруливал: «Как бы не потонуть». Но судьба завернула меня в глубину и потащила на самое дно, из которого я вынырнул уже другим человеком. Каким же? Да просто полностью русским - в этом, очевидно, и весь смысл. Ведь к этому я по существу и стремился.

Кое-что осмыслил, кое-что понял, но ничего не разъяснил и не разгадал. И вот пишу о том, что видел и слышал тогда, а пишу таким, какой я есть сейчас.

Решился я только позвонить Сергею Владимировичу Бахрушину, теперь уже академику. Он очень охотно пригласил меня к себе на Б. Калужскую.

Вхожу в роскошный новый дом профессоров и академиков, поднимаюсь на лифте, звоню. Открывает сам Сергей Владимирович - удивительно, как мало, мне кажется, изменились люди за двадцать пять лет! Будто бы глаз мой видит с поправкой на мои собственные годы. Все та же пена в углах рта при разговоре, такой же чудаковатый, но и важный все же теперь. Он женат, но жена со своим сыном (военным, кажется) пошла на новую постановку Образцова. Он со смешным для меня увлечением показывает свою небольшую, по европейским понятиям, квартиру, хвалит какую-то особенную, ценную обстановку комнаты его жены, где на блестящем паркете стоит в одиночестве антикварная красного дерева кровать. Потом мы садимся вдвоем ужинать - домработница подает куропатку («perdrix», - говорит с хорошим акцентом Сергей Владимирович).

Что меня действительно удивляет, это хорошее качество грузинского вина - в этом я разбираюсь. В остальном я чувствую себя снова учеником и не очень-то способным, даже немножко французиком из Бордо. Разговор клеится плохо, я как-то не то и не так рассказываю о Франции (реэмигрантски), на что Сергей Владимирович говорит: «Но ведь там не одни только коммунисты». В общем, чувствую, что сижу на экзамене, за который получу, Бог даст, три с минусом, а то и двойку. (Потом я убедился, что в России многие действительно образованные люди или считающие себя таковыми часто ведут разговор с собеседником как экзаменаторы или, в худшем случае, прокуроры на судебном процессе - манера варварская,глубоко чуждая западному воспитанию и обиходу).

Однако в русском понимании я действительно недостаточно культурно образован и это ощущаю. Он мне также много рассказывает про моих бывших товарищей по школе: «А Ася седая, но такая же очаровательная». Под конец, на мой вопрос о его работе (его в свое время тоже за что-то дергали и усылали), он говорит серьезно, что условия очень, очень сложные, трудные, но тем не менее он доволен. Потом приходит его жена (ничего симпатичного) и надменного вида ее сын - московский сноб, как мне показалось. В общем, Сергей Владимирович был очень прост и мил со мной, конечно, на «ты», но ушел я с каким-то неясным чувством.

|

|

</> |

Почему стоит заказать шкаф по индивидуальным размерам: плюсы и особенности проектирования

Почему стоит заказать шкаф по индивидуальным размерам: плюсы и особенности проектирования  Понравилось

Понравилось  Первый рухнувший с небес

Первый рухнувший с небес  Крипторынок в сентябре: главные события, топовые монеты и прогнозы на октябрь

Крипторынок в сентябре: главные события, топовые монеты и прогнозы на октябрь  Возвращение

Возвращение  Обменялись

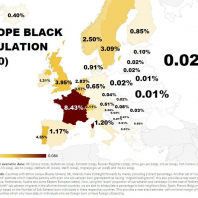

Обменялись  Доля чернокожих в населении Европы

Доля чернокожих в населении Европы  Для сомневающихся

Для сомневающихся  С утра проснулась от вороньего крика, задолго до

С утра проснулась от вороньего крика, задолго до