Тайна смерти Ленина. 2-й вариант разбора книги Новоселова. Ч. 2

kytx — 21.01.2025

Разобравшись (я надеюсь) с сифилисом мозга, вернёмся

снова к его отличию от прогрессивного паралича, поскольку г-н

Новоселов далее будет всё так же активно жонглировать этими двумя

болезнями, выстраивая своё повествование. Приведу здесь цитату из

книги Фурнье «Сифилис головного мозга», а точнее из главы 13, в

которой как раз и говорится об отличиях прогрессивного паралича от

единственной похожей на него формы сифилиса мозга –

псевдопаралича:

kytx — 21.01.2025

Разобравшись (я надеюсь) с сифилисом мозга, вернёмся

снова к его отличию от прогрессивного паралича, поскольку г-н

Новоселов далее будет всё так же активно жонглировать этими двумя

болезнями, выстраивая своё повествование. Приведу здесь цитату из

книги Фурнье «Сифилис головного мозга», а точнее из главы 13, в

которой как раз и говорится об отличиях прогрессивного паралича от

единственной похожей на него формы сифилиса мозга –

псевдопаралича:«При сифилисе [мозга] заболевание часто обнаруживается апоплексическими приступами, внезапными параличами, указывающими на локализированное [выделен курсив автора] поражение мозга. Умственные расстройства наступают лишь гораздо позже. При общем [прогрессивном т. е.] параличе, напротив, дело начинается с умственных и нравственных расстройств, предшествующих другим нервным симптомам.

При общем параличе течение болезни весьма определённо; развитие – прогрессивно [отсюда и название, кстати] и настолько правильно, что его можно разделить на три периода; продолжительность – также весьма определённая и колеблется лишь в довольно узких пределах» (стр. 211).

Современные психиатры тоже отмечают: «Сифилис мозга редко бывает объектом анатомического исследования в психиатрической прозектуре» («Психиатрия: национальное руководство» под ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Н. Краснова, Н.Г Незнанова, В.Я. Семке, А.С. Тиганова. М. 2011., стр. 628). Подразумевается, что современная медицина почти не оставляет шансов нейросифилису развиться до поздних стадий, а на ранних психические отклонения встречаются редко.

Короче говоря, если уж исходить из нейросифилитической теории в её психическом варианте, то врачам намного логичней было бы предположить сифилис мозга, чем прогрессивный паралич (и уж тем более табес).

Автор пока ещё не перескочил на паралитическую волну и не спорит с очевидным. Он просто взял учебник уже знакомого нам В.П. Осипова и вытряхнул симптоматику из главы, посвящённой сифилису мозга.

Отвлекусь на общее замечание. В книге Новоселова просто дикое количество повторов. Например, нижеследующая осиповская цитата встретится нам три раза, что, к сожалению, далеко не рекорд.

«Неврастеническая форма, подобно вообще всем формам мозгового сифилиса, характеризуется головными болями, преимущественно, усиливающимися по ночам [все выделения жирным шрифтом здесь и далее – новоселовские, подчёркивания - мои], при согревании головы подушкой; могут присоединяться боли в костях; в некоторых случаях головные боли достигают такой силы, что больные покушаются на свою жизнь; часто больные жалуются на тяжесть в голове, неясность и затруднение мышления, умственную и физическую утомляемость, что легко доказывается объективно; раздражительность, придирчивость, мнительность, подозрительность, тревожное и беспокойное состояние, бессонница, рассеянность и забывчивость; больные с трудом сосредоточиваются; нередко наблюдается необщительное мрачное настроение, отсутствие интереса к окружающему, к своим делам, ипохондрические мысли о своей неизлечимости, о нарыве или опухоли в мозгу, о предстоящем прогрессивном параличе. Дрожание век закрытых глаз, языка, пальцев рук, иногда фибриллярные подергивания в мимических мышцах лица; обычно бывают головокружения и, легкие, преходящие сумеречные состояния. состояния. Этими явлениями дело может ограничиться, и при правильном распознавании и своевременном лечении наступает выздоровление. В то же время приведенная клиническая картина может явиться в качестве продромального или начального периода более тяжелого сифилитического поражения мозга, так наз. псевдопаралича».

Извиняюсь за настойчивость, но из текста мы видим, что профессор Осипов говорит именно о сифилисе мозга, а точнее, об одной из форм сифилитического психоза – неврастенической. На определённой её стадии могут появиться психические симптомы близкие к прогрессивному параличу; это, собственно, и называется – псевдопаралич, то есть что-то похожее, но не настоящее (потому и «псевдо»). В отличие от «настоящего» (т.е. прогрессивного) паралича, псевдопаралич оставлял надежду на излечение, поэтому различать эти две формы было жизненно необходимо. Но доктору Новоселову эти нюансы вообще не важны и не интересны, он просто валит всё в одну кучу.

Странно выглядит и то, что он, среди шести основных форм сифилиса мозга, бульдожьей хваткой вцепился зубами только в одну – психическую, на которую никаких особых намёков в анамнезе не было. Очень показательно, кстати, что сам В.П. Осипов появился у постели больного только 22 марта 1923 года. До этого момента, среди постоянных лечащих врачей не было специализированного психиатра, что было бы весьма странно, если бы врачи действительно сразу предполагали прогрессивный паралич, или любой вариант сифилитического психоза. Пока воздержимся от однозначных выводов, потому что здесь есть один момент, который будет интересно обсудить. Но мысль зафиксирую: вариант прогрессивного паралича и сифилитических психозов изначально рассматривался врачами как исключительно маловероятный.

Возвращаемся в Детектив. После свидетельств мировых светил сифилидологии автор решил побаловать читателя и своим комментарием:

«На фоне отсутствия нарушения чувствительности, значительных двигательных расстройств и сохранной мышечной силы, мы можем предполагать, что на данном этапе нарушения кровоснабжения головного мозга еще незначительны. Мы видим признаки когнитивных нарушений, тяжесть которых тяжело оценить, так как современные методы оценки несколько другие.

Изначально такие пациенты воспринимались окружающими как сильно утомившиеся неврастеники».

Утомившиеся неврастеники?? Человек, который внезапно потерял способность писать и считать – утомившийся неврастеник? А много вы видели неврастеников, которые, например, не могут коснуться правой рукой левого уха? Нет, у г-на Новоселова какая-то своя неврологическая реальность. Как бы не различались методы оценки, из клинической картины абсолютно ясно, что неврастенический этап болезни уже безвозвратно пройден. Если он в принципе был, конечно.

«Профессор В.П. Осипов разграничивал это патологическое состояние на псевдопаралич и прогрессивный паралич …»

Состояние Владимира Ильича вообще никак не говорило ни о прогрессивном параличе, ни о псевдопараличе. Но я не буду сейчас прерывать феерическую аргументацию автора. Просто попытайтесь спокойно, не торопясь вникнуть в неё:

«…разделить которые можно было с большим трудом даже после опубликования Heubner’ом (фамилия в разных источниках читается по-разному: в начале прошлого века как Гейбнер, сейчас как Хойбнер) его монографии о сифилитических эндартериитах.

«Первичный эндартериит, или форма Гейбнера, характеризуется особо выраженными изменениями интимы; ее разрастание (часто неравномерное, эксцентричное) ведет к сужению или закрытию просвета. Следует, впрочем, иметь в виду также возможность возникновения гейбнеровских картин эндартериита в результате организации тромба без всякого сифилиса» — писал И.В. Давыдовский, но уже намного позже, в 1956 году.

Ученый Фурнье, первый связавший спинную сухотку и прогрессивный паралич с люэсом, писал: «Здравый смысл и клинический опыт опровергают тот взгляд, что сифилис расточает свои удары, как фортуна свои милости, т.е. случайно. Трудно представить себе, чтобы сифилис повиновался только случайности, легко поражая одного и тяжело поражая другого субъекта, проявляясь в одном случае такими симптомами, каких не бывает в другом и пр. Вполне очевидно, что ни одно патологическое явление не есть здесь дело случая, и я глубоко убежден, что случайность не играет никакой роли ни в самых легких, ни в самых тяжелых сифилитических проявлениях».

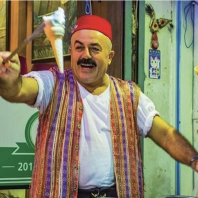

Новоселов, – это просто какой-то Виталий Кличко от медицины! Что, к чему, зачем – понять совершенно невозможно. И даже не думайте, что дело здесь в том, что вам не хватает медицинских знаний, для попадания на авторскую волну может помочь только это:

Автор подбивает промежуточный итог на момент начала ведения Дневника:

«Клиническая картина пациента на 28 мая 1922 года говорит, что этап неврастенической стадии пройден и процесс перешел в псевдопаралитическую стадию».

Ну всё, расходимся! Поскольку названные стадии однозначно подразумевают сифилис мозга, «Медицинский детектив» закончился не начавшись. Может быть г-н Новоселов как врач и хорош, но как детективщик – полное говно. Вообще не умеет держать интригу!

Правда, есть обоснованное предположение, что с Валерием Михайловичем и с медицинской точки зрения не всё в порядке. Дело в том, что он не совсем понимает, что пишет. Новоселов, очевидно, имел ввиду, что у Ленина начались афазия (расстройство речи) и парезы (мышечная слабость), но ведь псевдопаралич, как уже говорилось, подразумевает совсем не это:

«Псевдопаралитические состояния характеризуются приподнятым настроением, эйфорией, идеями переоценки своей личности и бредом величия, расстройствами памяти, конфабуляциями, резким ослаблением критики» («Психиатрия: национальное руководство». стр. 630).

Ещё раз: псевдопаралич, это не приступ, а психическое состояние близкое по симптоматике прогрессивному параличу.

Но, раз уж Новоселов настаивает, закончим с неврастенической стадией. Медицина не стоит на месте, и к мнению светил прошлого века мы можем добавить современную точку зрения на симптоматику этой стадии сифилиса. Итак, Новоселов утверждает, что она к 28 мая уже успешно пройдена, а значит все перечисленные ниже моменты (во всяком случае, их большинство) тоже должны были каким-то образом засветиться:

«Сифилитическая неврастения. Состояние больных на этом этапе болезни определяется астенией, сниженным фоном настроения, упорными головными болями. На фоне астении у больных периодически возникают крайне неприятные сенестопатии. Интенсивность их нарастает по мере утяжеления астении. Как правило, появляются изменения сознания в виде обнубиляции и оглушения. Для диагностики сифилиса мозга на I стадии заболевания важно выявить неврологические и лабораторные признаки:

• изменения зрачковых рефлексов - вялая реакция на свет;

• положительная реакция Вассермана, положительные глобулиновые реакции, а также резкое повышение количества клеток лимфоцитов, полинуклеаров (около100 и выше) и увеличение содержания белка (0,4-0,5%) при исследовании спинномозговой жидкости». («Психиатрия: национальное руководство», стр. 629)

Как видите, г-н Новоселов не может подкрепить свою личную уверенность практически ничем. Лабораторных данных он не имеет, со зрением у Ленина в то время было всё в порядке, явлений сенестопатии и обнибуляции не наблюдались. Астении тоже не было, поскольку она подразумевает не просто быструю утомляемость, а утомляемость никак не связанную с физическими и умственными нагрузками. Что касается эмоционального фона, то современный биограф Владимира Ильича Лев Данилкин заверяет нас, что к моменту первого приступа Ленин находился в весьма приподнятом настроении и наслаждался плодами победы своих дипломатов в Рапалло. Даже упорная головная боль подразумевает не совсем то, что было описано Новоселовым ранее. Но не будем жадничать, и оставим Валерию Михайловичу хотя бы головную боль.

Поскольку Новоселов далее ещё будет рандомно возвращаться к прогрессивному параличу, вспомним и о нём:

«Инициальная стадия, [при прогрессивном параличе] как и при сифилисе мозга, носит название неврастенической стадии, или стадии предвестников, и характеризуется появлением быстрой утомляемости и истощаемости, общей мышечной слабости, повышенной раздражительностью, сменяющейся апатией. Со временем более отчетливыми представляются изменения личности с утратой свойственных больному этических норм поведения, теряются такт, чувство стыдливости, снижается критика к своему поведению. К этому периоду относятся нарастание сонливости в дневное время и появление бессонницы ночью; больные утрачивают аппетит или у них появляется чрезмерная прожорливость. На фоне признаков неврастении обнаруживаются и наиболее типичные для прогрессивного паралича симптомы — утрата заботы о семье, исчезновение чуткости к близким, расточительность, неряшливость, потеря стыдливости, непроизвольное, неуместное употребление нецензурных, циничных, непристойных выражений с полной утратой критики. В последующем быстро присоединяются и нарастают вялость, безучастие к окружающему со слабодушием, сентиментальностью, пассивность. В дальнейшем нарастает падение трудоспособности: больные в привычной для них работе начинают совершать грубые ошибки, которые со временем перестают замечать из-за потери внимания и критичности.

В нейростатусе на этой стадии обнаруживаются преходящая неравномерность зрачков, парезы глазных мышц, тремор, неравномерность сухожильных рефлексов, дискоординация движений, неуверенность походки. Речь становится монотонной, заторможенной или, напротив, необоснованно торопливой.

В крови реакция Вассермана чаще слабоположительная или отрицательная. При исследовании СМЖ реакции Вассермана, Нонне-Апельта, Панди резкоположительны, выявляются цитоз (20 - 30 клеток), увеличение содержания белка. РИТ и РИФ во всех разведениях резко положительны». («Психиатрия: национальное руководство», стр. 631)

По идее, автор обязан был пояснить, какие конкретно из этих симптомов присутствовали в анамнезе Ленина до 28 мая. Он же врач, хоть и геронтолог. А здесь Новоселов, как лихой гусар, увильнул от аргументации, перепрыгнул через неврастеническую стадию и поскакал дальше.

Теперь по поводу нейросифилиса в любой из форм в принципе. Из приведённой в книге информации такой диагноз ни разу не очевиден. 28 мая, после осмотра пациента, было высказано только мнение одного из врачей, причём в такой вот оригинальной форме:

«Мнение В. М. Крамера. Явление транскортикальной моторной афазии на почве (……..)».

Далее имеется пропуск на восемь букв. Г-н Новоселов многозначительно отмечает:

«Слово артериосклероз (атеросклероз тоже) в оставленный пробел не помещается, примечание важное на взгляд автора».

Автор как бы намекает нам, что слово «сифилиса» в дырочку входит

Своё мнение профессор Крамер зафиксировал под актом осмотра, где среди симптомов львиную долю составляли именно проявления транскорткальной моторной афазии, которые говорили только о том, что у больного имеется повреждение головного мозга, и никак не о причине этого повреждения. Из других симптомов в акте осмотра указаны только легкий парез правого лицевого нерва и невозможность выполнить некоторые движения. На всякий случай, приведу весь текст акта полностью:

«Дневник. Status 28.V. 1922 Память, критика нормальны. Эмоциональная сфера в общем порядке, но больной волнуется и слегка возбужден. Со стороны черепных нервов — легкий парез нижней веточки правого facialis’a. Остальные черепные нервы в порядке, в частности в порядке и n. oculomotorius (зрачки равномерные, на свет реагирует хорошо). В произвольной речи – невозможность говорить сложными фразами. Многие предметы не может назвать их именами. При всем этом, обращенные к нему словами фразы понимает отчетливо, но выполнить некоторые движения, как, например, движения, связанные с просьбой коснуться правой рукой левого уха, абсолютно не может. Наоборот, привычные движения, как застегивание пуговиц, хватание стакана и т.д., производит по просьбе вполне правильно и без размышлений. Читает свободно, но усвоить смысл прочитанного не может. Считать в уме и на бумаге также абсолютно не может. Письмо, ни произвольно, ни под диктовку, ни в смысле копирования не может. Мышечная сила при этом с обеих сторон почти одинаковая. Атаксии в конечностях нет. Чувствительность повсюду в полном порядке. Сухожильные рефлексы справа повышены, слева живые, но патологических рефлексов Оппенгейма, Бабинского и Менделя-Бехтерева нет. Мнение В.М. Крамера. Явление транскортикальной моторной афазии на почве……..»

Железобетонно (да что там, даже бумагокартонно) подпереть моторную афазию сифилисом, на основании этих данных, просто невозможно, даже если добавить сюда и головную боль, и бессонницу. Обратите ещё внимание на отсутствие проблем со зрением, а ведь это – один из самых частых симптомов при сифилитическом поражении мозга.

Чисто абстрактно можно допустить, что профессор Крамер в тот момент мог подразумевать сифилис, ведь, как уже говорилось, врачи того времени в первую очередь должны были определить: связана ли болезнь мозга с сифилисом, или нет. В качестве иллюстрации могу здесь привести слова А.Ж. Фурнье, который в своих лекциях рьяно отстаивал необходимость превентивного антисифилитического лечения даже при отсутствии явной симптоматики:

«Может ли быть противосифилитическое лечение, хотя бы и напрасно назначенное, вредным или опасным для больного? – Конечно нет! Противосифилитическое лечение, проделанное методически, под тщательным наблюдением, не может принести вреда больному ни в настоящем, ни в будущем…

Разумно ведённое противосифилитическое лечение вреда принести ни в коем случае не может. С другой стороны, вы, конечно, не забыли тех блестящих примеров быстрого выздоровления, которые этот метод доставлял, к немалому прославлению пользующего врача. Таких примеров существует не мало» (Фурнье «Сифилис мозга», стр. 194).

Г-н Новоселов сознательно, или по незнанию смешивает первоочередную необходимость, для врачей того времени, исключения сифилиса из этиологии заболевания, с уверенностью в нём. Но об этом подробно поговорим ниже, а пока вернёмся к повествованию:

«И если Ульянов на неврастенической стадии редко попадал в поле зрения психиатров, поскольку большинство таких больных лечилось на дому, то развитие стадии параличей всегда приводило к отправке в лечебное учреждение».

Из этих слов г-на Новоселова очевидны два момента. Первый: он, всё так же, по каким-то загадочным причинам, настаивает именно на психических формах сифилиса; второй: он вообще не понимает, о каких параличах здесь идёт речь. Отдельно остановлюсь на вот этом замечательном пассаже: «редко попадал в поле зрения психиатров». Насколько редко, хотелось бы знать? Мне кажется, если бы в рюкзачке у Новоселова был хотя бы один такой случай, он непременно рассказал бы нам о нём.

Возьмём урок у маэстро: если ранее г-н Новоселов редко попадал в поле зрения наркологов и почти никогда не лежал подолгу под капельницей после запоев, то сейчас, после того, что понаписал в своей книге, становится ясно: с синькой ему надо завязывать.

В заключение сравним слова Новоселова с приведённой им же несколько выше цитатой из книги профессора Осипова: «Если сифилитическая неврастения не слишком часто наблюдается, в психиатрических лечебницах, так как большинство больных лечится при другой обстановке, то сифилитический псевдопаралич принадлежит к числу заболеваний, которые приводят к помещению в лечебницу почти всегда».

Это чтобы потом автор не отвертелся, что имел ввиду какую-то абстрактную неврастению и просто обычных психиатров.

«Итог, на основании клинической картины, ее закономерной и стадийной динамики у данного пациента, широкого распространения нейросифилиса у граждан как РСФСР, так и Европы, врачи диагностировали начало сифилитического психоза, который перешел 25 мая 1922 года от неврастенической формы (стадии) к паралитической. «Приведенная клиническая картина может явиться в качестве продромального или начального периода более тяжелого сифилитического поражения мозга, так называемого псевдопаралича» (В. П. Осипов)».

Ещё раз убеждаемся, что автор очевиднейшим образом не понимает, что за параличи здесь имеются ввиду. Тем не менее, даже по-Новоселову, начало «сифилитического психоза» (а, стало быть, и закономерность стадийной динамики тоже) врачи не диагностировали, а просрали. Клиническая картина однозначной не была, а широкое распространение болезни ещё ни о чём не говорит. Хронический алкоголизм в современной России распространён сильнее, чем сифилис до Революции, и я с не меньшими основаниями могу диагностировать его, например, у самого Новоселова.

И про цитату Осипова. Здесь её подали так, как будто она относится к клинической картине именно пациента В.И. Ленина, но это нечаянное или осознанное враньё. Желающие могут перечитать и убедиться в том, что приведённая там «клиническая картина» скорее опровергает, чем подтверждает версию Новоселова. В суровой реальности в свою сифилитическую копилку на данный момент он может положить только двусмысленные слова профессора Крамера, которые интерпретировать как диагноз абсолютно невозможно.

Теперь настало время разобраться с Реакцией Вассермана (знаменитой RW).

«Если мы правильно понимаем клиническое мышление наших коллег, то должны увидеть, что врачи возьмут кровь и спинномозговую жидкость на RW. На данном этапе и в силу ограничений, наложенных на изложение дневника, перед нами может стоять только один вывод – врачи предполагают paralysis progressive alienorum или lues cerebri».

Забавная авторская фенечка: он зачем-то делает вид, что не знает, что будет дальше и только с помощью своего могучего врачебного интеллекта заглядывает в будущее. Да, г-н Новоселов, Вы абсолютно правы и скоро увидите, что анализы на RW таки возьмут.

Если говорить серьёзно, то поскольку кровь и спинномозговую жидкость 29 мая действительно возьмут, становится очевидно, что из возможности сифилитического поражения мозга врачи явно исходили. Как уже говорилось, в сложившихся условиях врачи были просто обязаны считаться с ней, как бы маловероятна она не была; как например, в случае Дзержинского, которому тоже делали RW, хотя таких острых симптомов как у Ленина у него на тот момент и близко не было.

Переходим, наконец, к записям Дневника.

«29 мая 1922: Дневник со дня пребывания А. М. Кожевникова [это все вписано рукой между строчек мелким шрифтом, предположительно, самим доктором Кожевниковым]… В 19–00 часов вечера пульс 72 в минуту, среднего наполнения. Общее состояние удовлетворительное, речь отчетливая, артикуляция удовлетворительная. Не достает многих слов, когда их подсказывают, то повторяет их правильно. На предложение подвергнуться люмбальной пункции [то есть взятию на анализ ликвора – спинномозговой жидкости] сразу и даже охотно согласился. Когда предложено было лечь на правый бок лицом к стене, сразу не мог понять, чего от него требуют, то поворачивался на левый бок, то ложился на живот, когда было предложено согнуть ноги и прижать их ближе к животу, то он не знал, как это сделать, пришлось ему помогать, на предложение сжать руку в кулак тоже не знал, как это сделать».

Структура первой части книги Новоселова довольно необычна. Хронологический текст Дневника он прерывает «комментариями» и «справками», причём иногда сопровождает справкой свой же комментарий, и наоборот. Но начал он с именного указателя:

«Кожевников Алексей Михайлович [напоминаю: с упоминавшимся выше профессором А.Я. Кожевниковым (1836–1902) они просто однофамильцы], 1882–1935, невропатолог, специалист по нейросифилису, приват-доцент, один из основных лечащих докторов пациента В. И. Ульянова с 29 мая 1922 года и до смены его в мае 1923 года профессором В. В. Крамером. Работал старшим врачом неврологического отделения в Александровской больнице (на ул. Щипок в Москве), которая в дальнейшем станет подразделением института имени А. В. Вишневского. Начал вести «дневник» и вел его до 7 мая 1923 года. Автору ничего не известно о научной и о практической деятельности этого врача после его замены и отстранения его от участия в консультациях и лечении пациента В. И. Ульянова. Наряду с этим, на памятнике на его могиле написано слово «профессор».

В.М. Новоселов авторитетно заявляет читателю, что один из ключевых персонажей его рассказа специализировался именно на нейросифилисе. Ну конечно, кто бы сомневался, ведь диагноз-то был очевиден! Поскольку во второй части нас ждёт целая глава, посвящённая приват-доценту Кожевникову, подробно поговорим о нём там же.

Возвращаемся к реакции Вассермана. Г-н Новоселов начинает с ней неравную борьбу. Чтобы было понятней кто кого одолеет, поясню: RW у Ленина делали четыре раза: 29.05.22 – результат не известен; 12.07.22 – результат не известен; 21.12.22 – реакция безусловно отрицательная; 16.02.23 – безусловно отрицательная.

«Итак, мы видим, больному проводят люмбальную пункцию, чтобы сделать реакцию Вассермана (далее RW) спинно-мозговой жидкости, которая могла бы подтвердить, либо опровергнуть предварительный диагноз нейролюэса. Но она, как мы все знаем, была низко специфичной. Профессор Лазарь Соломонович Минор в своем учебнике по нервным болезням пишет: «Отрицательное выпадение вассермановской реакции не может служить гарантией, так как она у многих сифилитиков то исчезает, то потом появляется».

Первая оценка Новоселовым RW: реакция в принципе работает, но не очень хорошо. Так себе: низко специфично. Валерий Михайлович в своём «Детективе» часто ссылается на книгу профессора Никольского «Сифилис и венерические болезни», издание второе 1928 г. Я смог достать только 3-е издание 1932 года. Там про RW сказано следующее:

«Реакция Вассермана может служить для диагноза, причём однако имеет значение положительный результат её. Отрицательный результат имеет значение лишь при повторных анализах» (стр. 34). То есть, при получении отрицательного результата, повторные анализы делались бы в любом случае. Кроме того, там же говорится, что врачи того времени считали, «что отрицательная [подразумевается: ошибочно отрицательная] реакция Вассермана у сифилитика может сделаться положительной после 1-2 провокационных вливания новосальварсана». У Ленина первый зафиксированный приём препарата с мышьяком – 1 июля 1922 г., как раз между первым и вторым анализом.

«Мнение профессора В. П. Осипова, в последующем лечащего врача пациента: «Необходимо во всех случаях исследование крови на RW, так как этим не только закрепляется правильность распознавания, но даются некоторые руководящие указания для лечения. При клинической обстановке, в каждом отдельном случае должны быть произведены все четыре реакции, если только нет противопоказаний, как двигательное возбуждение, гуммозные новообразования в области задней черепной ямки».

Может быть, я что-то не понимаю, но вроде бы профессор здесь утверждает, что «кровь на RW» – вещь абсолютно необходимая. Тем более, если подкрепить её ещё тремя реакциями. А какими, кстати? Что это за «метод четырёх реакций»? Поскольку доктор Новоселов до объяснений профанам не опускается, будем разбираться сами. Четыре реакции это: RW в крови; RW в спинномозговой жидкости; глобулиновые реакции и лимфоцитоз. Во всяком случае, так говорится в книге профессора М.С.Маргулиса «Органические заболевания нервной системы у детей» 1931-го года выпуска (стр. 188), в книге профессора Абрикосова «Сифилис нервной системы» (стр. 97), которую Новоселов вроде как читал, и в многих других.

|

|

</> |

Зажать и присосаться: сравниваем эффективность механических и вакуумных захватов

Зажать и присосаться: сравниваем эффективность механических и вакуумных захватов  Реформы в Китае и России

Реформы в Китае и России  В Париже завершилась Неделя моды для уродов

В Париже завершилась Неделя моды для уродов  Нерюнгри 2025

Нерюнгри 2025  EX MAKINA с любовью

EX MAKINA с любовью  Беатрис и Евгения Йоркские в Нью -Йорке (и пара новостей)

Беатрис и Евгения Йоркские в Нью -Йорке (и пара новостей)  Саммита в Будапеште не будет. Что дальше?

Саммита в Будапеште не будет. Что дальше?  Орёл. В сторону центра.

Орёл. В сторону центра.  Разжаловали

Разжаловали