Супрематизм последнего вздоха

sonna_yumo — 12.04.2022

sonna_yumo — 12.04.2022

Альбина стояла перед зеркалом в спальне. Смотрела не на себя. Мимо. Словно пытаясь проникнуть за ртутную гладь по ту сторону, в другую возможную реальность. Ее отражение в зеркальном серебряном круге было похоже на портрет еврейской женщины кисти Модильяни. Такое же вытянутое, резко очерченное лицо – спокойное и холодное. Скульптурный нос с горбинкой и настороженно-внимательный взгляд. Мраморно-белая кожа в обрамлении черных прядей. Странно. Только в этом зеркале она была на нее похожа. Альбина вгляделась в свои зрачки – черные колодцы с лаково-блестящей темнотой на самом дне. А в темноте – она сама. Яростно рвущаяся на свободу. Отчаянная. С перекошенным от крика ртом.

Она не любила Модильяни за его тревожно-усталую манеру живописи, за насмешку и выворачивание людских характеров мутной изнанкой на полотно. Она не любила Малевича и Кандинского за их супрематический раздутый бред, за толкования, вытягиваемые на ровном месте. Но их любил отец. И с самого детства напитывал Альбину философией супрематизма – высшего искусства без «уголков природы, мадонн и бесстыдных венер». Как же ей хотелось все это вытошнить…

Белые полупрозрачные занавеси прятали от глаз пасмурный день, который требовательно, но тихо, стучал в окно крупными каплями дождя. За окном серыми глыбами стекла и бетона громоздился ее город, уже давно ставший чужим. Альбина Можаровская, в девичестве Гольдберг, дочь легендарного режиссера Ильи Гольдберга, двадцать лет назад сбежала из этого города как можно дальше. Дальше от своего отца. От его славы, от его творчества, от него самого. Альбина никогда не понимала смысл фильмов отца. Пока критики восторгались, смакуя глубину образов и свежесть трактовки, она пожимала плечами и стремилась забыть увиденное, как человек, попавший в паутину, старается быстрее снять с лица и волос липкие белые нити.

– Ты готова? – Антон вошел в спальню, застегивая запонку на левом рукаве.

– Я не хочу ехать, – сухо ответила она мужу.

– Твое дело, – сказал он и вернулся в гостиную.

Звук телевизора стал громче. Мужской голос рассказывал о предстоящей величайшей утрате для всего культурного сообщества. И о сегодняшнем шоу. Режиссер Илья Гольдберг, победитель множества отечественных и зарубежных кинофестивалей, обладатель десятков престижных наград, этим вечером уйдет из жизни.

– Ха-ха-ха! – засмеялся Антон.

– …Зрителей, желающих почтить память маэстро, ждет беспрецедентное финальное представление…

– Ха-ха-ха-ха!

– …Прямая трансляция образов и мыслей…

– А-ха-ха-ха-ха!

– …После того, как маэстро введут смертельную дозу яда…

– Ах-ха-ха!

– Антон! Замолчи! – закричала Альбина, вцепившись холодными пальцами в квадратную пепельницу из черного мрамора. – Замолчи!

Зеркало разлетелось на куски. Пепельница упала на лакированный комод из макасарского эбена и оставила на нем глубокую уродливую вмятину.

– Еще одно зеркало и нас выставят из этой гостиницы, – ухмыльнулся Антон, прислоняясь к дверному косяку.

– Ты смеялся.

– Ах-ха, да! Гена прислал видео. Хочешь посмотреть?

– Нет.

Антон пожал плечами, взглянул на часы.

– Поехали. Машина ждет.

Альбина кивнула. Достала из шкатулки жемчужное ожерелье, приложила к шее, посмотрела в зеркальные осколки, оставшиеся в раме.

Белые жемчужные сферы терялись на фоне ее белой кожи. Альбина бросила ожерелье в шкатулку. Никчемная безделушка. Достала кулон из черного оникса на платиновом жгуте.

Через десять минут они спустились в вестибюль отеля и вышли на улицу, где их ждал автомобиль. Скрывшись от города в кожаном салоне «Бентли», Альбина смотрела на серые здания, мимо которых они проезжали. Серость. Она всюду. Нарушаемая только яркими прямоугольниками рекламных баннеров и пестрыми кляксами прохожих. Альбине казалось, что небо, затянутое набрякшими серыми тучами, словно завешенное мокрыми, грязными половыми тряпками, сливает с себя всю грязь на них – выжимает заскорузлыми влажными руками мутную воду на головы людей. Альбина ненавидела серый цвет. Там, куда она сбежала, его не было.

– Выпьешь? – Антон протянул Альбине фляжку с коньяком.

– Нет.

– Стоило бы, – он сделал глоток и провел большим пальцем по нижней губе.

– Зачем он это делает?

– Кто?

– Отец.

– Умирает?

– Нет. Устраивает это шоу.

– Ну… Он гений. А гении способны на безумства.

– Пф-ф… Его только называют гением, – Альбина презрительно скривила губы.

– То, что ты не понимаешь его фильмов, не значит, что никто не понимает, – ухмыльнулся Антон.

– А ты понимаешь?

– Я не гений.

Альбина отвернулась. Уставилась в окно. Взгляд зацепился за красный автомобиль, едущий чуть впереди по полосе справа. Красиво. Красный стежок на сером полотне. Красная линия. Капля крови на асфальте. Красные губы в отражении стекла.

– Это мне назло, – Альбина закрыла глаза, чтобы больше не видеть своего отражения.

– Что?

– Это шоу.

– Очень самоуверенно!

– Как тогда. Когда мама умерла.

– Ты про тот фильм?

– Мне было одиннадцать. Понимаешь? Одиннадцать! Мама умерла, а он… Он не разговаривал со мной даже. Не спросил, как я? Справляюсь ли? Он начал снимать этот дурацкий фильм. Три года его не было рядом.

– Но фильм-то крутой, – отвечая, Антон продолжал смотреть в свой смартфон, пролистывая пальцем страницы.

– Да, крутой. Но он о его горе. Там нет ничего про мое.

– Ха-ха-ха!

– Антон!

– Ха-ха! Слушай, анекдот: три мужика решили измерить, у кого длиннее…

– Почему ты так себя ведешь?!

– Как? – Антон посмотрел на нее с недоумением.

– Смеешься!

– А что мне делать? Я твоего отца не знал, между прочим, по твоей милости. Поэтому изображать вселенскую скорбь мне ни к чему. Ты его ненавидишь. Так что страдать за компанию мне не нужно.

– Это… Неправильно!

– Зато честно.

Да, честно. Именно поэтому она и вышла замуж за Можаровского. Он был честен и прям всегда. Говорил, как есть, в лицо. Не играл, не притворялся. В отличие от отца.

Альбина нажала кнопку и оконное стекло опустилось. Дождь хлестнул ее по лицу упругими холодными струями. На ресницах повисла черная капля. Дернулась. Упала на щеку. Покатилась вниз, оставляя чернильно-черный след. Спряталась в уголке губ. Словно рассекла ее фарфоровое лицо уродливой трещиной. Нарисовала скорбь.

Автомобиль остановился перед концерт-холлом. Красная дорожка кровавой рекой протянулась от входа в вестибюль к ногам Альбины. Десятки вспышек фотоаппаратов слепили глаза. Она опустила голову и смотрела только на кровавую реку под ногами, несущую ее к золотому квадрату входа.

Двери распахнулись, и она вошла в залитый светом вестибюль. Черная толпа перед ней расступилась, как волны нефти, с тяжелым вздохом, пропустила ее в зрительный зал и снова сомкнула свои воды.

Зрительный зал был черным. Стены, колонны, потолок, пол – все затянуто черной тканью. Черные кресла – как морские волны. Черная сцена. Альбина едва сдержала истерический смех – вспомнила анекдот про то, как Василий Иванович покрышки жег. Она прикрыла губы дрожащими пальцами, взяла Антона под локоть и пошла вниз, к первому ряду.

Зал был полон шепотом и шорохами. Зрители рассаживались по своим местам, тихо обсуждая предстоящее шоу. Несколько раз кто-то касался плеча Альбины и выражал ей свои соболезнования. Она не оборачивалась, только кивала головой.

Внезапно раздался звонок и свет медленно погас. В абсолютной темноте и тишине с глухим щелчком вспыхнул прожектор, выхватив белый круг на сцене. Альбина видела, как в столбе света летает муха. Надо же. Она тоже знает.

Раздались тихие шаги и в круг вошел мужчина в черном фраке. Его сорочка слепила белизной, некрасиво оттеняя желтое восковое лицо. «Словно пропитанный никотином палец, перевязанный свежим бинтом», - подумала Альбина.

– Дамы и господа, – его голос гулко растекся по всему залу, – сегодня мы имеем честь присутствовать на событии, которое не только расширит границы кинематографа до неизвестных доселе пределов, но и поможет всему человечеству.

– Какой бред… – прошептала Альбина Антону.

– …Маэстро Илья Гольдберг оказал небывалую помощь Институту мозга человека и последние десять лет своей жизни финансировал проект по созданию энцефалотранслятора – устройства, способного считывать образы, которые появляются в сознании человека. Его мысли. Его сны. Благодаря этому устройству мы сможем узнать, что видит человек в коме. Каким представляют этот мир люди с врожденной слепотой. Узнаем, что хочет сказать нам парализованный пациент. Но сегодня… Сегодня мы увидим нечто совершенно особенное!

Конферансье замолчал и оглядел зрителей. Нарастающая волна шепота обрушилась с бельэтажа в амфитеатр и хлынула в партер. Альбина почти почувствовала этот толчок.

– …Говорят, что перед смертью вся жизнь человека проносится перед его глазами. А что потом? Черный тоннель? Белый свет? Что ждет нас по окончании этого фильма? Сегодня, дамы и господа, мы с вами имеем честь увидеть своими глазами то, что видит человек перед смертью! То, что заполняет его угасающий разум! То, что остается с ним на короткий промежуток после остановки сердца! Дамы и господа! Сегодня мы увидим предсмертную трансляцию образов маэстро Ильи Гольдберга! Его последний фильм под названием «Жизнь. Искусство. Смерть»!

Зал взорвался аплодисментами на несколько секунд, но вскоре все стихло. Словно стаю голубей вспугнули с площади. Хлоп-хлоп-хлоп… И улетел последний голубь.

Восковой конферансье сделал шаг назад из круга света и вновь наступила тьма. Тьма дышащая, думающая. Переполненная эмоциями.

Послышался далекий тихий скрип. Как будто служанка катила сервировочный столик с напитками по натертому паркетному полу.

Тьма рассеялась. Зал ответил долгим удивленным выдохом.

Грузная женщина в белой форме медсестры толкала перед собой больничную койку с лежащим на ней стариком. Правое переднее колесо слегка вихляло, из-за чего медсестре приходилось все время поправлять курс. Она тяжело дышала. Резиновые шлепанцы стучали по белым, потрескавшимся пяткам. «Почему? – подумала Альбина. – Разве не должно быть у нее носков?» Она видела эти сухие пятки так четко, так детально. Каждую глубокую трещинку, каждую чешуйку кожи. Горло сжал рвотный спазм. Она закрыла глаза.

Когда открыла – увидела, что койка развернута изножьем к зрителям. Сухое тело, прикрытое до подмышек белым больничным одеялом, казалось безжизненным. Старик лежал, глядя в потолок и еле заметно шевелил губами, словно проговаривая реплику. Его тонкие морщинистые руки покоились на одеяле, как сухие искореженные ветки. Гольдберг не смотрел на зрителей. «Наверно, увидел муху…» – Альбина с неприязнью смотрела на закатанные в потолок глаза старика. Как пожелтевшие от времени бильярдные шары, провалившиеся в складки морщинистой кожи, вдавленные в череп.

Медсестра выкатила тележку с какой-то медицинской аппаратурой. Нанизала пульсоксиметр на палец Гольдберга. Тишину прорезал писк кардиомонитора. Зеленая линия на экране взлетала и падала. Взлетала и падала. Взлетала и падала с коротким писком убитой птицы. К вискам старика медсестра прикрепила присоски с длинными красными проводками. С кряхтеньем наклонилась, подняла с пола кабель и пошла навстречу черному конферансье с никотиновой головой. Он соединил два провода и…

Черный занавес за их спинами раскрылся с тихим бархатным шелестом. Казалось, что

белый прямоугольник экрана гипнотически светится в темноте.

Медсестра вернулась к Гольдбергу. Наложила жгут на сухое предплечье. Ввела иглу, покрутила колесико капельницы – капли смерти на тонком белом штативе.

– Пять минут! – сказала она зрителям и ушла тяжело шаркая шлепанцами.

– Что пять минут? – спросила Альбина у Артема удивленным шепотом.

– Через пять минут его сердце остановится, - он помахал красным прямоугольником программки. – Сейчас начнется, смотри.

Свет в зале снова погас. В наступившей мгле писк кардиомонитора отсчитывал последние мгновения жизни Ильи Гольдберга. Задавал ритм. Как короткие скрипичные вскрики в «Chi mai» Эннио Морриконе. Только пронзительней.

Белое полотно экрана покрылось рябью, взорвалось мельтешением образов и цвета. Зал затаил дыхание. Трансляция началась.

…Бабушка и дедушка, совсем еще молодые. Идут по тропинке в лесу. Он бежит за ними, спотыкается о корни деревьев. Солнечные лучи прорезают листву косыми желтыми линиями. Роса блестит на листьях папоротника. Высоко-высоко над головой качаются кроны сосен. Зеленый…

…Всплески воды. Мокрые детские рожицы. Яркий оранжевый резиновый мяч прыгает по волнам. Золотистый ретривер стоит на кромке бассейна и машет хвостом. Синий…

…Девушка улыбается. Заправляет локон за ухо. Она сидит на капоте машины и смотрит на море. Он складывает пальцы в прямоугольник и смотрит сквозь этот прямоугольник на девушку. Потом на закат. Лицо девушки все ближе. Оранжевый…

…Младенец в люльке. Внимательно смотрит черными глазами, тянет к нему пухлые ручки. Смеется. Он протягивает младенцу палец, гладит нежную щечку. Белый…

Альбина судорожно сглотнула. Это она. Это ее сейчас видит отец. А до этого – маму. Защипало в глазах. Писк кардиомонитора рвал барабанные перепонки.

…Молодая женщина с маленькой девочкой бегут по лугу. Они оборачиваются и смеются. У обеих на головах венки из мелких ромашек. Девочка подбегает к нему, протягивает раскрытую ладошку. На ней ползает божья коровка. Девочка что-то шепчет ей. Божья коровка улетает. Зеленый…

…Красная дорожка. Много людей. Вспышки фотокамер. Красивая женщина в элегантном сиреневом платье стоит рядом. Смущенно смотрит на толпу. Девочка крепко держится за его руку. Поднимает голову, улыбается. Он подхватывает девочку на руки. Обнимает женщину за талию. Красный…

…Женщина лежит на больничной койке. Изможденное лицо, голова повязана косынкой. Он гладит ее тонкую руку. Слезы застилают глаза. Белый…

…Девочка стоит у окна. Он трогает ее за плечо. Она оборачивается – лицо искажено злобой и горем. Он протягивает к ней руки. Она убегает. Черный…

– Я этого не помню… – прошептала Альбина.

Экран погас. Высокая нота дрожала тонкой зеленой нитью в темноте. Будто сотни тысяч сверчков сошли с ума и кричали от ужаса. Этот звук пронзал череп насквозь и сводил зубы.

– Что случилось? – она сжала руку Антона.

– Пять минут прошло.

– Он умер? – ее вопрос отозвался стократным эхо множества голосов других зрителей.

Альбина смотрела на черный экран, нервно касаясь пальцами губ. Он не был мертвым. Нет. Нет! Экран не был мертвым. Темнота на нем была живой. Она чуть дрожала. Она вибрировала. Словно кто-то бежал в темноте сломя голову. Быстрее. Быстрее.

Точка. Светлая точка появилась в центре. Это тоннель? Темноту прорезали красные полосы, идущие от центра к нижним и верхним углам экрана. Как сигнальные огни, пролетающие мимо. Красные точки, скоростью растянутые в бесконечные прямые. Они мелькали, множились, исчезали, появлялись. И вот уже точка в центре стала больше. Стала желтым квадратом. Растянулась по горизонтали, разделилась надвое. Взорвалась тысячью искр.

Черный тоннель светлел, наливался сиренево-розовым светом, превратился в сферу с черной точкой выхода на самом верху. Точка все ближе и ближе. И вот… Сфера остается внизу, а вокруг тьма. Темно. Что-то большое шевелится и колышется вокруг. Черная ткань висит повсюду. Повсюду, куда не повернись. А за ней… Зал. Черный зал и люди в черных одеждах застыли с мертвенно-белыми лицами. И самое близкое лицо. Ее. Альбины. Оно приближается, заполняет собой весь экран. Белое лицо с черными испуганными глазами. С черными колодцами зрачков, которые затягивают в себя, тянут-тянут, а на дне… В лаково-блестящем мраке – больничная койка с телом, накрытым белым одеялом. Белым. Белый цвет кляксой растекается по экрану, вытесняет все. И остается только он. Белый.

Свет вспыхивает, режет глаза. Вокруг Альбины сотнями взлетают белые голуби. Они хлопают крыльями, мелькают перед глазами. Так громко. Это голуби? Или аплодисменты?

Антон больно берет ее за локоть и тянет к выходу сквозь черную толпу и белых голубей, которые мечутся в ладонях незнакомых людей, рукоплещущих смерти.

Свежий воздух бьет по лицу холодной оплеухой. Альбина смотрит на свои пальцы, измазанные красным. Смотрит на небо. Оно белое. Оно сыпет на нее белые хлопья.

– Как кино? – спросил Антон, садясь в автомобиль рядом с ней.

Альбина молчала. В памяти, как на белых квадратах бумаги, плавающих в ванночке с проявителем, проступали воспоминания. Как она кричала на отца, винила его в смерти матери. Как сбегала из дома. Как напивалась до беспамятства в четырнадцать лет в компании каких-то взрослых. Как он тянул к ней руки и просил вернуться. Она забыла.

– Почему он не поговорил со мной перед смертью, Антон?

– Рак. Он уже несколько лет не мог говорить.

– Значит…

– Да. Он нашел другой способ тебе все объяснить.

Альбина посмотрела в окно. Белый снег падал на серый город, накрывая его чистым покровом. Белым холстом, с которого начинается творчество. Белой простыней, с которой начинается жизнь.

|

|

</> |

Какие стикеры для автомобиля держатся дольше всего и не выгорают

Какие стикеры для автомобиля держатся дольше всего и не выгорают  "Натурщица" 1910-е гг. Николай Фешин (1881 - 1955)

"Натурщица" 1910-е гг. Николай Фешин (1881 - 1955)  Ахахаха)))

Ахахаха)))  YKJ-1000

YKJ-1000  Что общего у староверов и сатанистов?

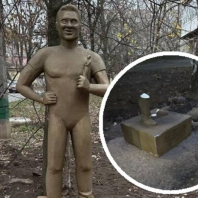

Что общего у староверов и сатанистов?  Спорная статуя актеру Деревянко в Таганроге не продержалась и суток.

Спорная статуя актеру Деревянко в Таганроге не продержалась и суток.  Про неприятное происшествие на борту авиалайнера рейса Маскат - Москва

Про неприятное происшествие на борту авиалайнера рейса Маскат - Москва  Мастерская деда мороза открыта.

Мастерская деда мороза открыта.