Семипалатинский полигон. Часть 2: Опытное поле

varandej — 28.09.2017

varandej — 28.09.2017

Продолжаю рассказ об экскурсии на Семипалатинский ядерный полигон от "Тогас-Интурсервис". В прошлой части я показал Чаган и Курчатов - два городка, связанных с полигоном. Теперь же расскажу про Опытное поле, на котором ставились эксперименты по выращиванию ядерных грибов. Там остались воронки и озёра в них; руины построек, разрушенных атомных взрывом, и место взрыва самой первой атомной бомбы в СССР. И если в Курчатов не проблема съездить и самому, то сюда без сопровождения ехать как минимум противозаконно, а как максимум - опасно.

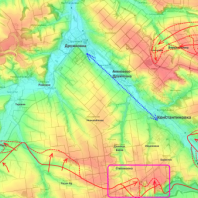

Созданный в 1947-49 годах, Семипалатинский испытательный ядерный полигон (СИЯП) впечатляет своими масштабами. С площадью 18,5 тыс. квадратных километров он крупнее, чем например Чувашия, Чечня или Калининградская область, и немногим уступает большинству областей Украины. Сам он разделён между Восточно-Казахстанской (больше половины площади), Павлодарской и Карагандинской областями, и прямо через полигон проходит дорога из Семипалатинска в Караганду. Где-то на его перифериях добывают соль, золото и каменный уголь в снабжающем всю Восточно-Казахстанскую область разрезе Каражира. Но большая часть полигона видела ядерные взрывы лишь издали и по сути дела представляла собой просто охранную зону, чтобы никто и на много километров не подошёл к расположенным в её глубине Площадкам, каждая из которых представляла собой по сути дела отдельный полигон.

На Опытном поле в северной части СИЯП проводились первые советские ядерные испытания, воздушные (86 взрывов) и наземные (30) вплоть до их запрета в 1963 году по Московскому договору. Опытное поле - сердце полигона и его исторический центр.

По соседству, на нескольких безымянных номерных площадках испытывались БРВ - боевые радиоактивные вещества, то есть "грязные бомбы" с радиоактивной жидкостью "Герань" и "Генератор". Эксперименты с этой мерзостью кончилисье щё в 1958 году.

Площадка Байкал (с 1965 года) на северо-востоке полигона занималась стендовыми экспериментами с двумя реакторами (изначально строившимися для разработки ядерного ракетного двигателя), ну а большая часть площадок специализировалась на подземных взрывах - единственных не попавших в 1963 году под запрет. В центральной части располагались площадки для взрывов в скважинах - на востоке Балапан (105 взрывов, в том числе последний в истории СИЯП 19 октября 1989 года), на западе Сары-Узень (24 взрыва небольшой мощности в промышленных целях). На юге располагались Дегелен (209 взрывов в штольнях, пробуренных в склонах одноимённой одинокой горы), Мыржик (наклонные скважины, взрывы с выборосом грунта), Актанберлик (взрывы с неполной реакцией) и Телькем (всего 2 подземных взрыва с выбросом грунта для строительства водохранилищ). Площадки в свою очередь являлись такими же "архипелагами" номерных площадок меньшего размера. И хотя всего на полигоне было проведено 468 взрывов (из которых 343 - подземных), большая часть его площади абсолютно безопасна и теоретически может использоваться для сельского хозяйства или строительства. Местные, как знает весь Семипалатинск, и используют не дожидаясь официальных разрешений - пасут баранов, охотятся, ловят рыбу, и даже этим довольны: как ещё в 2011 году мне рассказывала одна женщина в Семипалатинске, её отец ходит охотиться только на полигон, потому что зверь там крупнее. Но есть на полигоне и очень "грязные" места, потерянные для мира на десятки тысяч (!) лет, и туристов к ним, само собой, не возят. Как и в Чернобыльской зоне отчуждения, на Семипалатинском полигоне радиационный фон очень неравномерен.

Туристам показывают 3 объекта - музей Семипалатинского полигона в Курчатове, Опытное поле и Атомное озеро на площадке Телькем. Но последнее расположено очень далеко от городов, и его посещение удорожает тур на Семипалатинский полигон где-то в 2,5 раза. Поэтому в моём рассказе речь пойдёт лишь про музей и Опытное поле, а в целом с устройством полигона можно ознакомиться вот на этих двух схемах из музея (по клику откроются в полном размере в новом окне).

Что же касается музея, то как уже говорилось в прошлой части, он так же находится на закрытой территории Института радиационной безопасности, и попасть туда можно лишь через посредничество администрации или турфирмы. Он совсем небольшой, включает показанный в прошлой части кабинет Курчатова и два с половиной зала, в которых информационные стенды рассказывают об атомном оружии, а основа экспозиции - аппаратура полигона. Вот например слева использовавшиеся во время испытания аппараты радиотелеуправления РЛА-5 (1962-67), справа кодирующее устройство более современной системы "Гранит" (1967-90).

2.

На центральном месте, как на троне во дворце - пульт управления, мозговой центр испытаний, с которого даются команды всем остальным приборам на запуск и самой атомной бомбе на подрыв. Увы, подлинный аппарат с самых первых испытаний хранится не здесь, а в ещё более труднодоступном Музее атомного оружия в Сарове (бывший Арзамас-16 в Нижегородской области), это же пульт 1960-х годов - но из показанных в прошлой части хроник можно понять, что например РДС-37 испытывали и использованием примерно такого же прибора.

3.

От себя отмечу, что это реально ещё и шедевр технического дизайна:

4.

В действии эти циферблаты щёлкают очень фактурно:

А.

А сирена звучит как игрушечная:

Б.

Но остальные экспонаты музея я буду показывать в привязке к местности. Под штормовым ветром, который страгивал с места легковую машину с открытым багажником, мы поехали на ведомственной "буханке" Института радиационной безопасности вглубь полигона - до Опытного поля от Курчатова примерно 60 километров. Штат экскурсии - водитель и безопасник в кабине, гид, переводчик (если надо) и представитель турфирмы в салоне, но и экскурсантов редко набирается на целый салон. Дорога - неплохо накатанная степная грунтовка, и местные ездят по ней из Курчатова в Караганду практически через эпицентры старых взрывов.

5.

Слева мелькнули постройки. Это обычная ферма ещё до официальных пределов полигона, начинающегося совершенно не заметно:

6.

А вот уже кое-что поинтереснее. Там, под землёй - импульсный графитовый реактор (ИГР), третий по счёту на полигоне и старейший - он был построен в 1958 году самим Курчатовым, и назывался тогда Реактором взрывого действия (РВД). Как объясняли мне экскурсоводы, строился он для того, чтобы вывести его на закритический режим и взорвать, таким образом выяснив пределы возможностей тогдашних ядерных реакторов. Результат превзошёл ожидания - взрываться реактор отказался наотрез, поэтому так и стоит тут до сих пор. Какие из трёх реакторов действуют, какие законсервированы - увы, так и не разобрался.

7.

А в целом дорога до Опытного поля долгая (часа полтора-два) и утомительная. Экскурсовод рассказывает историю полигона и инструктирует по технике безопасности. Как таковой радиационный фон на Опытном поле давно уже не представляет большой опасности, без риска последствий даже в эпицентре Первой площадки возможно пребывание порядка недели - это примерно как в 30-километровой зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Опасность исходит с другой стороны - это радиоактивная пыль, которая может попасть на кожу или вовнутрь и нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому базовый принцип безопасности на СИЯП - не касаться земли (в том числе "что упало - то пропало"), ничего не есть и не пить (даже привезённого с собой), и в общем я подумал, что дожди, прибившие к земле степную пыль - скорее плюс, чем минус.

Между тем, "буханка" остановилась на спуске в котловину, гигантскую "тарелку" 20 километров в поперечнике - это и есть Опытное поле:

8.

Примерно так оно выглядело в августе 1949 или августе 1953 года, когда здесь подрывались на вышках соответственно первые советские атомная и водородная бомбы. По секторам на разном удалении от взрыва располагались техника, здания, укрытия и два ряда приборных башен, на сленге работников полигона известных как "гуси" за характерные "шеи" с сенсорами спрятанной в убежищах аппаратуры. Вот макет из музея, к которому так же прилагается тот самый "харитончик" из прошлой части.

9.

А вот уже не макет, а схема, заодно с фотографиями объектов. От вышки с тех пор не осталось и следа, она попросту испарилась:

10.

Городок строителей полигона в 16 километрах от эпицентра, накануне взрыва эвакуированный (здесь и далее - скриншоты из кинорхники, приведённой в прошлой части):

10а.

Дома в 7 километрах от эпицентра, изначально строившиеся лишь для того, чтобы их взорвать:

10б.

Обитатели этого "города обречённых" - овцы, собаки и другая живность. Накануне взрыва одни мирно кушали сено в квартирах, другие сторожили в блиндажах, третьи отсиживались в подземных убежищах, и на многих заранее были навешаны датчики.

10в.

Самый наглядный памятник из уцелевших на полигоне - это именно "гусаки", с тех пор потерявшие "шеи", но исправно сохранившие бетонные "тела". Вот тут наглядно видно, как два их ряда сходятся к эпицентру. Справа, поближе - "коробочка", такие располагались в 8 километрах от эпицентра.

11.

Минуя заброшенный КПП...

12.

Едем к первому "гусаку". Башни были трёх типов - А, Б и В, на сленге соответственно Аннушки, Букашки и Верочки. Это - "верочка", такие стояли в 3 и 5 километрах от эпицентра, но даже они впечатляют мощью своего ребра жёсткости.

13.

"Верочкин" фасад и наша "буханка":

14.

Внутри всё давно выпотрошено - последние воздушные испытания на Опытном поле проводились в 1962 году, и как я понимаю, с тех пор "гусаки" не использовались. Внутри, однако, сохранилась даже железяка - несмотря на близость к "главной дороге" полигона и активность мародёров в 1990-х.

15.

Траншея - вырытый кабель, соединявший весь ряд "гусаков":

16.

Приборные башни типа "Б", или "букашки" - самые редкие, стояли на расстоянии 1800 метров от эпицентра, и я такую заснял лишь издалека:

17а.

А вот "аннушек", кабы в те времена у нас крутили голливуд, определённо называли бы "акулами" - это голое ребро жёсткости, похожее на гигантский акулий плавник. 8 "аннушек" в 2 рядах стояли на расстоянии 500, 600, 800 и 1200 метров от эпицентра, и в левом ряду 1,5-мегатонный взрыв РДС-37 выдержала лишь одна - да и та потрескалась. Другие и вовсе лежат - правый ряд после тех испытаний восстановили, а левым уже не пользовались.

17.

Ну а теперь - о том, что стояло на "гусаках", в укрытиях и лабораториях, потому что детализация измерений при ядерных испытаний действительно впечатляет.

У входа в музей - самые крупные аппарата. Слева "фотооптический трансформатор большой", этакий аналоговый "фотошоп" середины ХХ века удля исправления аэрофотоснимков за углы наклона и приведение их к заданному масштабу. Справа - измеритель времени (между промежутками электромагнитных импульсов) и пара осцилографов, левее более старый ОК-19М (был основным на полигоне в 1955-65 годах, то есть фиксировал, например, взрыв РДС-37), правее более новый 6-ЛОР-02, рассчитанный на контроль сразу нескольких процессов.

18.

Более старые осцилографы (справа, чёрные) - выше ОШ-1 (создан в 1947-48 годах, производился на Краснодарском оптическом заводе, и использовался в испытаниях Первой бомбы), ниже МПО-2 (применялся в 1954-1969 годах для регистрации медленных процессов после взрыва).

19.

На переднем плане - гамма-спектрометры, поодаль - уже знакомые аппараты телерадиоуправления:

20.

Стинцилляционные детекторы ССДИ-8-2 (слева) и ССДИ-12, измерявшие импульс гамма-излучения, а так же детектор ССДИ-14-04 для преобразования энергии нейтронов в более удобный для измерений электромагнитный импульс.

21а.

А вот эта машинка ЖИС-1-К-71 с 1970-х годов использовалась для измерения скорости смещения грунта:

21б.

Длиннофокусный киноаппарат АКС-II-1000 - таким снимались все те кадры с растущим "грибом", испаряющейся краской машин или падающими в ряд деревьями:

21в.

Здесь посредине зала - узкофокусный фоторегистратор ФР-10М, то есть камера с грандиозным зумом и невероятной частотой съёмки, при помощи которой фиксировались стадии развития ядерного взрыва, и в толстой книге на пульте на переднем плане - множество действительно впечатляющих фотографий. Слева, в торцевом стекле - авиабомбы, которые (конечно же, не эти) начинялись теми самыми "Геранью" и "Генератором".

22.

Из полутысячи испытаний на Семипалатинском полигоне самыми знаковыми были, пожалуй, три: РДС-1, РДС-6с и РДС-37. Первое - оно и есть Первое, и не зря саму эту аббревиатуру, обозначающую для коспирации "реактивный двигатель специальный" тогда в шутку расшифровывали как "Россия делает сама!". По сути это была частичная копия американского "Толстяка", сброшенного в 1945 году на Нагасаки (отличались электроника и корпус) примерно той же силы - 22 килотонны. Испытания РДС-1 29 августа 1949 года проводились на стационарной башне, и хотя "Russ have A-Bomb" на 5 лет раньше ожидаемого (американские аналитики планировали, что это случится к 1954 году), то испытание не было прыжком выше головы - далее последовало серийное производство, и к моменту следующих испытаний в 1951 году на вооружении СССР стояло уже 15 атомных бомб РДС-1. Фото из музея - фазы первого советского ядерного взрыва:

22а.

Так же, на стационарной башне была испытана 12 августа 1953 года РДС-6с, разработанная Андреем Сахаровым и Юлием Харитоном первая советская водородная бомба. К этому моменту Советы уже опередили американцев - хотя ещё в 1952 году на атолле Эниветок прошли испытания "Иви Майк" с термоядерным взрывом мощностью 10-12 мегатонн, это была громоздкая стационарная конструкция, в то время как РДС-6с представляла собой пусть и не столь мощный (400 килотонн), но полностью готовый к применению боеприпас.

22б.

Ну а апофеозом Семипалатинского полигона стала взорванная 22 ноября 1955 года РДС-37, водородная бомба мощностью 1,5 мегатонны. Её взрыв для казахской степи оказался тесен (см. прошлую часть), в аулах и городах за пределами полигона были десятки пострадавших от упавших крыш и разбитых стёкол, и испытаний сопоставимого масштаба здесь более не проводилось. Вдобавок из-за нелётной погоды саму бомбу чуть не выкинули (без взрыва) на Дегелен - за время, что самолёт кружил над полигоном, разработчики едва успели дать письменное заключение о возможности его посадки с таким грузом. Но те же годы был введён в эксплуатацию второй ядерный полигон на Новой Земле, а уже через несколько лет наступил час 100-мегатонной Царь-Бомбы (взорвана на половину своей мощности), показавшей, что доступная человеку мощь ядерного взрыва практически не ограничена, и при желании можно создать хоть такую бомбу, которая расколет Земли на куски. На Новой Земле было проведено 132 ядерных взрыва (против 498 здесь), но на них пришлось суммарно 94% всей мощности взорванных СССР атомных бомб, ну а на Семипалатинском полигоне взрыв РДС-37 так и остался крупнейшим.

22в.

Бомбардировщики с "изделием" взлетали с аэродрома Жана-Семей в Семипалатинске, и под них же, возможно, строился показанный в прошлой части Чаган. У них была чёткая, очень узкая трасса, по которой машину вели средства ПВО - отклонение от курса давало основания сбить самолёт со страшным грузом немедленно.

22г.

Хотя самый известный символ ядерного взрыва - конечно же, грибовидное облако, меня в своё время сильно впечатлили воспоминания выживших в Хиросиме: "на небе зажглось второе солнце, гораздо более яркое, чем первое". Это правда: в первые доли секунды температура в точке взрыва достигает 15-20 миллионов градусов, что жарче солнечного ядра. Части самой бомбы от таких температур мгновенно превращаются в плазму, происходят и иные процессы, создающие "светящуюся область" (или "огненный шар"), остывающую впрочем очень быстро - свечение прекращается на 2-3 тысячах градусов. Вдали же от места взрыва первым поражающим фактором становится сам свет, настолько яркий, что сжигает, и человек, увидевший ядерную вспышку, не только ослепнет, но и получит тяжёлые ожоги лица. Именно так возникают и знаменитые "ядерные тени" - даже негорючая поверхность от ядерной вспышки мгновенно выцветает, отпечатывая тень. Вместе со светом приходит и проникающая радиация, вызыващая острую лучевую болезнь, и электромагнитный импульс, выводящий из строя любую электрическую технику. И лишь позже, может даже через несколько минут, приходят по очереди две ударные волны - прямая и отражённая от земли; породившее их давление в центре взрыва исчисляется десятками миллиардов атмосфер. Всё это позволяет использовать атомные бомбы по-разному: например, взрыв мегатонной бомбы на высоте более 16 километров практически не приведёт к разрушениям на земле, зато в радиусе десятков километров не останется ни одного работающего электроприбора - представьте такой удар по любому мегаполису! Есть ещё и такой чудовищный вариант, как удар атомной бомбой по атомной станции. Иными словами, в ядерном конфликте даже один пропущенный удар может привести к неприемлемым потерям.

Вот например последствия взрыва РДС-1, хотя по современным меркам это хлопушка:

23.

А вот - последствия взрыва РДС-37 на примере уже знакомых построек, располагавшихся на удалении (верх-низ слева, верх-низ справа) 16, 7, 4 и 1,5 километров от эпицентра соответственно. Учитывая, что это радиус, каждое расстояние умножайте на два, то есть если взорвать такую бомбу над Московским кремлём (представляю, как от этой фразы млеют некоторые соседи!), крыши посрывало бы везде в пределах МКАДа, подобие мощного артобстрела получилось бы везде в пределах МЦК, в пределах Садового кольца все здания были бы искорёжены до самых основ, в пределах Бульварного кольца остались бы лишь прах да щебень, а на месте кремля - чистый лист стеклянистой массы. У дома с последнего кадра обломки были отброшены на километр...

23а.

Но даже взрыв РДС-37 исправно выдерживали подземные укрытия - не то что бункеры или метро, а даже просто подвалы усиленной конструкции. После взрыва полигон тщательно обследовался:

24а.

Бокс для радиоактивных материалов:

24.

Самый мрачный стенд музея - последствия воздействия радиации на животных, с фотографиями контуженных собак, опалённых овец, пошедшими язвой свиней... Здесь же заспиртованные органы умерших от различных факторов поражения животных... но всё это довольно безобидно, если сравнивать с Музеем атомной бомбы в Нагасаки (не ходите по ссылке, если не уверены в своих нервах!) - два японских города были для США по сути дела тем же ядерным полигоном. Белое устройство рядом с колбами - аудиометр AUG-64, при помощи которого у животных измерялись слуховые реакции. Но чем меня разочарал здешний музей - в нём почти нет вещей со следами воздействия взрыва, возможно потому, что непосредственно после изучения они уничтожались. Кусок гранитной пемзы, скомканная труба и харитончик уже были в прошлой части...

25.

По большей части мест, куда мы ехали, можно ходить в обычной закрытой одежде, которой я накрутил на себя побольше скорее от холода и ветра, чем из опасений радиации. И лишь к одной точке экскурсантам выдают защитный костюм - медицинские камбинезон, респиратор и обыкновенные синие бахилы в 3 слоя. Не знаю, как у других, а у "Тогас-Интурсервис" их предоставляет турфирма. Нанизывал на себя я это всё дольше, чем носил.

26.

Потому что совсем ненадолго мы приехали в Эпицентр, к ровному полю, на край которого сходятся два ряда "гусаков".

27.

Вот это маленькое озерцо и есть воронка ядерного взрыва. РДС-37 взрывали на высоте больше 2 километрах, поэтому хотя 1,5-мегатонный взрыв и вызвал "обширные смещения грунта", как таковой воронки не оставил. Но именно на этом месте стояла вышка, на которой в нескольких десятках метров от земли взрывались РДС-1 и РДС-6с, и скорее всего это воронка второй бомбы, полностью поглотившая воронку первой. Вроде бы более испытаний непосредственно на этом месте не проводилось.

Сюда сошлись нить с ленинградских, московских и харьковских институтов, урановых рудников Майли-Сая, обогатительного комбината в Чкаловске, центрифуг в Новоуральске, сверхсекретных лабораторий и производств в будущих Сарове, Озёрске, Железногорске, а тогда безымянных ЗАТО, не наносившихся на карты... Это озерцо - точка отсчёта Атомного века в России:

28.

Следы разрушений, в том числе поваленные гусаки - наследство уже РДС-37, а может и более поздних взрывов:

29.

Чуть поодаль видны быки мостов:

30.

На одни вешали автомобильный, на другие - железнодорожный мост:

31.

И вот что делала с этими мостами ударная волна:

31а.

Но главное наследие ядерных взрывов - под ногами:

32.

Это и есть "харитончики", названные в честь впервые описавшего их Юлия Харитона, создателя атомных бомб и руководителя испытаний. Сплавившиеся в подобие обсидиана частицы почвенной пыли:

33.

Они удивительно похожи на "чёрные брызги" из "Пикника на обочине", а на просвет, говорят, прозрачны:

34.

И именно "харитончики" - главный источник радиации на нынешнем Опытном поле. Проникающая радиация ядерного взрыва краткосрочна, это лишь импульс частиц, а заражение местности происходит за счёт пыли. Характерная "ножка" ядерного гриба - ни что иное, как смерч, возникающий в зоне пониженного давления в эпицентре, и проходя через облако взрыва, пыль и становится "грязной". Соответственно, чем выше происходит ядерный взрыв - тем меньшее он вызывает заражение, втягивая в основном мелкую пыль, которая рассеивается в атмосфере до безопасных доз. На Тоцком полигоне, где печально известный взрыв на учениях был на высоте более 200 метров, ничего подобного нет, да и по тогдашним представлениям о радиации Тоцкие учения считались безопасными. "Хариточники" и остающийся на Опытном поле фон - след в первую очередь наземных взрывов, и это далеко не самые радиоактивные места на полигоне. Когда же я спросил безопасника, где самые, он коротко ответил "Зачем вам это знать?".

34а.

В эпицентре мы пробыли минут 10-15. Бахилы с экскурсантов снимает лично безопасник, чтобы во-первых я не прикасался в оставшейся на них радиоактивной пыли, во-вторых - чтобы убедиться, что они не повреждены. Если бахилы полностью целы - то и кроссовки проверять дозиметром нет смысла - пыль не попала на них, а значит они в норме. Так что если не хотите уехать босиком - ходите по Первой площадке аккуратно, тщательно глядя под ноги и не шаркая по заражённой каменистой почве.

Из Эпицентра "Буханка" направилась к другой площадке, по которой мы уже снова ходили в обычной одежде.

35.

К одному из холмов натоптана тропинка:

36.

Внутри он скрывает целую станцию метро... ну как целую - как бы небольшой фрагмент типичной московской "сороконожки". Она была построена примерно в 1962-63 годах, и в непосредственной близости пережила два взрыва небольшой (менее 1кт) мощности.

37.

Тут, конечно, напрашивается злая шутка про Омское метро, даром что и Омск, и Курчатов стоят на Иртыше.

38.

На кинохрониках РДС-37 показывались в том числе и тоннели, и диктор пояснял, что их было сделано несколько на разной глубине. Старые сотрудники полигона рассказывают, что ещё в 1970-х годах видели близ Первой площадки полноразмерную станцию а ля Московское метро чуть ли не с гранитом и мрамором, но впоследствии вход в неё оказался утерян, возможно завален при сотрясениях подземных взрывов. В случае ядерной тревоги метро вполне подходит в качестве укрытия, даже станции мелкого заложения, но как отрезал безопасник: "Вам эти знания не понадобятся, потому что вы вряд ли сможете ими воспользоваться в возникшей неразберихе". Безопасник на полигоне работал давно, и своими глазами видел подземные ядерные взрывы, зрелище которых он описывал как "гора подпрыгивает" - колоссальное сотрясение под землёй поднимает с неё целую тучу пыли.

38а.

Какие бывают подшипники: обзор шариковых, роликовых и игольчатых моделей

Какие бывают подшипники: обзор шариковых, роликовых и игольчатых моделей  Выпить на спектакле нереально!! После с удовольствием!!

Выпить на спектакле нереально!! После с удовольствием!!  Про премии, их вручение и прочие интересности. Лонгрид.

Про премии, их вручение и прочие интересности. Лонгрид.  «Я поняла, что в деревеньку мне пока рано»

«Я поняла, что в деревеньку мне пока рано»  Война на Украине (06.12.25): очередной крупный прорыв фронта ВСУ...

Война на Украине (06.12.25): очередной крупный прорыв фронта ВСУ...  Сага о Нибелунгах. Часть 3-я

Сага о Нибелунгах. Часть 3-я  Названа возможная причина убийства мальчика, голову которого нашли в пруду

Названа возможная причина убийства мальчика, голову которого нашли в пруду  Кстати, об эннеаграмме.

Кстати, об эннеаграмме.  А можно мне тоже?..

А можно мне тоже?..