ПУШКИНЪ и РОССІЯ – Митроп. Антоній (Храповицкій) – ЧАСТЬ ІІ

pisma08 — 08.05.2017

См. ЧАСТЬ І:

pisma08 — 08.05.2017

См. ЧАСТЬ І:http://pisma08.livejournal.com/404510.html

О томъ, какъ Пушкинъ цѣнилъ въ частности добродѣтель цѣломудрія, свидѣтельствуютъ слѣдующіе стихи изъ Бориса Годунова:

Храни, храни святую чистоту

Невинности и гордую стыдливость;

Кто чувствами въ порочныхъ наслажденьяхъ

Въ младые дни привыкнулъ утопать,

Тотъ, возмужавъ, угрюмъ и кровожаденъ,

И умъ его безвременно темнѣетъ[1].

За эту чистоту и смиреніе онъ возлюбилъ русскую древность и русскую деревню.

… Сейчасъ отдать я рада

Всю эту ветошь маскарада,

Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ,

За полку книгъ, за дикій садъ,

За наше бѣдное жилище...

Да за смиренное кладбище,

Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей

Надъ бѣдной нянею моей [2]...

__________

… Я здѣсь, отъ суетныхъ оковъ освобожденный,

Учуся въ истинѣ блаженство находить,

Свободною душой законъ боготворить,

Роптанью не внимать толпы не просвѣщенной

Участьемъ отвѣчать застѣнчивой мольбѣ,

И не завидовать судьбѣ

Злодѣя, иль глупца въ величіи неправомъ[3].

Чванство не оставляетъ общественной жизни даже и на кладбищахъ: кладбище городское и кладбище сельское въ одномъ изъ лучшихъ стихотвореній Пушкина являются выразителями различной внутренней настроенности горожанъ и поселянъ.

Когда за городомъ задумчивъ я брожу

И на публичное кладбище захожу —

Рѣшетки, столбики, нарядныя гробницы,

Подъ коими гніютъ всѣ мертвецы столицы,

Въ болотѣ кое-какъ стѣсненные кругомъ,

Какъ гости жадные за нищенскимъ столомъ;

Купцовъ, чиновниковъ усопшихъ мавзолеи,

(Дешеваго рѣзца нелѣпыя затѣи),

Надъ ними надписи и въ прозѣ, и въ стихахъ,

О добродѣтеляхъ, о службѣ, о чинахъ;

По старомъ богачѣ вдовицы плачъ амурный,

Ворами отъ столбовъ отвинченныя урны,

Могилы склизкія, зіяющія тутъ,

Которыя жильцевъ къ себѣ на утро ждутъ —

Такія смутныя мнѣ мысли все наводитъ,

Что злое на меня уныніе находитъ,

Хоть плюнуть, да бѣжать.

Но какъ же любо мнѣ

Осеннею порой, въ вечерней тишинѣ,

Въ деревнѣ посѣщать кладбище родовое,

Гдѣ дремлютъ мертвые въ торжественномъ покоѣ:

Тамъ неукрашеннымъ могиламъ есть просторъ!

Къ нимъ ночью темною не лѣзетъ блѣдный воръ;

Близъ камней вѣковыхъ, покрытыхъ желтымъ мохомъ,

Проходитъ селянинъ съ молитвой и со вздохомъ;

На мѣсто праздныхъ урнъ и мелкихъ пирамидъ,

Безносыхъ геніевъ, растрепанныхъ харитъ,

Стоитъ широкій дубъ надъ важными гробами,

Колеблясь и шумя [4]...

Изъ городовъ только Москва сохраняетъ духъ русской непосредственности и внутренней свободы, которыми была богата Русь древняя. Съ этой стороны и воспѣваетъ ее неоднократно Пушкинъ.

И восклицаю съ нетерпѣньемъ:

Пора въ Москву! въ Москву сейчасъ!

Здѣсь городъ чопорный, унылый,

Здѣсь рѣчи — ледъ, сердца — гранитъ [5];

Итакъ, народныя и историческія симпатіи Пушкина зависѣли отъ его нравственныхъ и религіозныхъ убѣжденій, а не обратно; — и этимъ именно должно объяснять, что переходя на почву народную и сдѣлавшись поклонникомъ деревни, Пушкинъ не сталъ вмѣстѣ съ тѣмъ отрицателемъ науки и культуры, подобно многимъ позднѣйшимъ писателямъ. Негодуя на невѣжество своихъ современниковъ въ отечественной исторіи, которую, по его словамъ, Карамзинъ открылъ русскому обществу, какъ Колумбъ Америку, — сочувственно привѣтствуя первыхъ славянофиловъ (Кирѣевскаго), Пушкинъ однако не боялся заимствованія научныхъ свѣдѣній отъ Запада, какъ онъ писалъ въ своей всеподданнѣйшей запискѣ о воспитаніи.

Весьма поучителенъ такой разумный, искренній и правдивый способъ выработки своихъ убѣжденій нашего поэта, освобождавшій его отъ всякихъ увлеченій, отъ всякой партійности, отъ тогдашняго придворнаго космополитизма и мистицизма, отъ декабристовъ и отъ аракчеевщины, и открывшій ему путь къ самой немодной въ то время православной вѣрѣ, которую даже въ богослужебныхъ книгахъ недозволено было называть православной, а только грекороссійской. Поучительно это внутреннее саморазвитіе Пушкина для нашего юношества, для нашего общества, потому что нашъ Пушкинъ, падавшій, боровшійся и каявшійся, до сихъ поръ остается микрокосмомъ русскаго общества, такъ же, какъ онъ, воспитаннаго въ поклоненіи тѣмъ «двумъ демонамъ» внѣ церкви и народа, и такъ же, какъ онъ. постоянно слышащаго въ укоръ своихъ страстей и своей праздности неумолкающій призывъ, призывъ, исходящій отъ своей совѣсти, отъ окружающихъ насъ остатковъ христіанской культуры, и наконецъ отъ нашей прекрасной пушкинской и послѣпушкинской литературы. Къ этой лучшей жизни, которой цѣль есть добродѣтель и нравственная свобода, призываетъ теперешнюю грѣшную Русь та святая Русь, которую началъ открывать ей великій поэтъ, — какъ орелъ свободный звалъ за собою плѣннаго орла.

Сижу за рѣшеткой въ темницѣ сырой,

Вскормленный на волѣ орелъ молодой,

Мой грустный товарищъ, махая крыломъ,

Кровавую пищу клюетъ подъ окномъ,

Клюетъ и бросаетъ, и смотритъ въ окно,

Какъ будто со мною задумалъ одно;

Зоветъ меня взглядомъ н крикомъ своимъ,

И вымолвить хочетъ: «давай улетимъ...

Мы — вольныя птицы; пора, братъ, пора!

Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора,

Туда, гдѣ синѣютъ морскіе края,

Туда, гдѣ гуляемъ... лишь вѣтеръ, да я!»[6]

Да, къ нравственной свободѣ, къ духовному совершенству тяготѣлъ духъ нашего поэта и вовсе не понимаютъ его тѣ, которые хотятъ наложить на его имя ярлыкъ какой-либо политической доктрины, взывать отъ его имени къ какимъ-либо политическимъ предпріятіямъ. Внѣшній административный строй жизни, тотъ правовой порядокъ, который туманитъ головы многихъ нашихъ современниковъ, былъ чуждъ Пушкинскихъ стремленій. Какъ публицистъ онъ не могъ не замѣчать и этой видимой стороны жизни, но она интересовала его только съ нравственной точки зрѣнія. Вотъ почему одни и тѣ же политическія знамена видѣли его то подъ собою, то противъ себя. То поклонникъ дворянскихъ привилегій, то огненный обличитель барскаго деспотизма и крѣпостного права (Стихотвореніе «Деревня»); то пламенный защитникъ самодержавія и непримиримый врагъ политическихъ переворотовъ (Заключительная глава «Капитанской дочки»), — то озлобленный насмѣшникъ надъ строгой цензурой, готовый даже роптать, что родился въ такой странѣ, гдѣ нѣтъ свободнаго слова (Письма къ женѣ). — Пушкинъ не въ политическомъ строѣ жизни полагалъ свое призваніе, какъ русскаго общественнаго дѣятеля, онъ находилъ въ общественной жизни сферу высшаго блага, зависящаго исключительно отъ богатства внутренняго содержанія дѣятеля.

«Не для житейскаго волненья,

Не для корысти, не для битвъ, —

Мы рождены для вдохновенья,

Для звуковъ сладкихъ и молитвъ».

Есть другое стихотвореніе, въ которомъ Пушкинъ уже вполнѣ опредѣленно указываетъ на второстепенное значеніе правового порядка и на первостепенное значеніе нравственнаго начала.

Не дорого цѣню я громкія права,

Отъ коихъ не одна кружится голова.

Я не ропщу о томъ, что отказали боги

Мнѣ въ сладкой участи оспаривать налоги,

Или мѣшать царямъ другъ съ другомъ воевать;

И мало горя мнѣ — свободно ли печать

Морочитъ олуховъ, иль чуткая цензура

Въ журнальныхъ замыслахъ стѣсняетъ балагура.

Все это, видите ль, слова, слова, слова!

Иныя, лучшія мнѣ дороги права,

Иная лучшая потребна мнѣ свобода...

Зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа —

Не все ли намъ равно?...

…………………….

Дивясь божественнымъ природы красотамъ,

И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья

Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья —

Вотъ счастье! вотъ права! [7]

Блаженна была-бы Россія, если бы юношество и общество и въ этомъ отношеніи согласились съ Пушкинымъ и посвящали свой умъ и свои силы не на ту борьбу политическихъ идей, партій и мечтаній, которыми исчерпывается жизнь западнаго міра, выродившагося изъ бездушной культуры правового Рима. Пусть призванные на то правительственные чины и профессора юридическихъ наукъ знаютъ эту область. Но русскому генію суждено вносить въ жизнь иныя высшія начала, тѣ «сладкіе звуки и молитвы», для которыхъ былъ рожденъ Пушкинъ. Объ этомъ согласно говорятъ всѣ наши народные поэты, раскрывавшіе въ своихъ твореніяхъ не правовые, но нравственные устои жизни. Таковы: Лермонтовъ, Гоголь, Достоевскій, Толстые, Гончаровъ, и даже тѣ, которые силились волноваться политикой и какъ бы противъ собственной воли разсуждали о добродѣтели и о вѣчной истинѣ. Таковы были: Некрасовъ, Тургеневъ и даже Герценъ. Не напрасно наши теперешніе политическіе друзья французы въ лицѣ лучшихъ знатоковъ русской жизни (Леруа-Больё и Де-Вогюе) замѣчаютъ, что русскіе глубоко и искренно интересуются только моралью и религіей, хотя и любятъ говорить объ экономіи и правѣ.

Но вѣдь это значитъ отказаться отъ всякой общественности? погрузиться въ личный аскетизмъ? — Неправда! Область нравственнаго совершенства, хотя и связывается на первыхъ порахъ съ сосредоточенностью и уединеніемъ, но затѣмъ широкою волной свободнаго вліянія вливается въ общественную жизнь, въ общественные нравы, что весьма плохо удается началу правовому.

Есть сила болѣе устойчивая, чѣмъ правовой порядокъ, сила могучая и вѣковая, которая созидается лишь нравственнымъ вліяніемъ личности. Эту силу мало знаетъ современная жизнь, и мало понимаетъ современная наука. Сила эта называется бытомъ, бытомъ общественнымъ, бытомъ народнымъ, бытомъ историческимъ. Вотъ, работать для этой силы призываетъ насъ поэзія Пушкина и его послѣдователей, и этой работѣ не препятствуетъ никакой правовой порядокъ. Напротивъ, всѣ правительства всѣхъ странъ заботятся о томъ, чтобы понять бытъ своей страны, охранять, ограждать его, такъ что и самое законодательство бываетъ по отношенію къ быту силою служебной. Наука, литература, благотворительность, школьное просвѣщеніе, а въ особенности христіанская убѣжденность и одушевленное православіе — вотъ тѣ посредства, чрезъ которыя истинный общественный дѣятель, истинный любитель народа сообщаетъ нравственныя силы своего духа общественному быту. Понявшіе эту истину избранники, теоретики или практики, какъ о. Іоаннъ Кронштадтскій, Достоевскій или Рачинскій, проходятъ по полю жизни побѣдоносной свѣтлой стезей. Напротивъ, послѣдователи знаменъ политическихъ, партизаны правовыхъ порядковъ почти всегда въ зрѣломъ возрастѣ отступали отъ ложныхъ увлеченій молодости, да и пока служили этимъ послѣднимъ, то ихъ призывы были скорѣе истерическимъ крикомъ человѣка, желающаго заглушить свою собственную внутреннюю раздвоенность, и казались тѣмъ убѣдительнѣе, чѣмъ менѣе могли ихъ понять и оцѣнить призываемые, такъ что горячее увлеченіе подобными идеями было свойственно лишь самой незрѣлой молодежи.

Мы сказали, что все русское общество отобразилось въ личности Пушкина. Пушкинъ понялъ, въ чемъ ложь и въ чемъ истина для него самого и для Россіи. Понялъ, но далеко не всегда и не во всемъ слѣдовалъ своимъ убѣжденіямъ: напротивъ, весьма часто вновь возвращался къ служенію страстямъ и предразсудкамъ и закончилъ свою жизнь ужаснымъ преступленіемъ поединка, который самъ называлъ нелѣпымъ заблужденіемъ слѣпого и грѣховнаго самолюбія. Подвергнувшись этому заблужденію, онъ совершенно освободился отъ него предъ кончиной, умиралъ добрымъ христіаниномъ, въ искреннемъ покаяніи и, надѣемся, былъ принятъ въ небесное царство, куда первымъ вошелъ раскаявшійся разбойникъ.

Что ожидаетъ нашу Русь, отразившуюся въ жизни поэта? Ей также открыты пути истины: исторія, литература и современный опытъ вѣщаютъ ей о томъ нравственномъ предназначеніи ея, которое понялъ для себя Пушкинъ, но она отступаетъ отъ него снова и снова, обнаруживая гораздо болѣе сильную раздвоенность, чѣмъ ея любимый поэтъ. Ужели ее ожидаетъ когда-либо такое же неразумное самоистребленіе, которое постигло нашего несчастнаго народнаго генія?

Это извѣстно только Богу... Но не напрасно на сегодняшней литургіи читалось грозное евангельское слово: «дондеже свѣтъ имате, вѣруйте во свѣтъ, да сынове свѣта будете». Эти слова Господь привелъ въ заключеніе другого грознаго предостереженія: «Еще мало время свѣтъ въ васъ есть, ходите, дондеже свѣтъ имате, да тма васъ не иметъ и ходяй во тмѣ не вѣсть, камо идетъ». Нынѣ сынамъ нашего общества, хотя и равнодушнаго къ свѣту вѣчной истины, не трудно бываетъ покаянное обращеніе къ нему, потому что какъ бы кто ни отвращалъ своихъ очей и ушей отъ христіанской жизни и духовнаго совершенства, но остатки ея еще довольно крѣпко живутъ въ общественныхъ нравахъ; звукъ великопостнаго колокола и донынѣ просится въ русское сердце, братскій привѣтъ пасхальнаго цѣлованія еще не упраздняется среди насъ, разочарованный грѣшникъ еще не забылъ о существованіи дороги въ храмъ и борющаяся со страстію душа еще знаетъ о существованіи Священной Книги — Новаго Завѣта. Но не суждено ли и этимъ остаткамъ христіанства и нравственной силы нашихъ предковъ постепенно исчезать среди нашего равнодушія и нравственнаго облѣненія? Конечно, христіанская вѣра и христіанская церковь пребудутъ во вѣки, но не обособятся ли онѣ отъ русскаго общества въ одѣльную совершенно жизнь и тогда для общества «пріидетъ нощь, егда никтоже можетъ дѣлати?» Нѣтъ, горячая любовь нашего общества къ русской поэзіи, проповѣдующей ему христіанское возрожденіе, ручается, думаемъ, за то, что оно не дастъ отлетѣть отъ насъ христіанскому духу, — и когда противорѣчіе между ложными устоями нашей жизни и тѣми свѣтлыми завѣтами евангельской вѣры обострится настолько, что придется волей-неволей выбирать одно изъ двухъ, тогда русскій человѣкъ, многократно отрицавшійся отъ Христа, какъ измѣнившій, но покаявшійся снова ученикъ, воскликнетъ: „Ей, Господи, Ты вѣси, яко люблю Тя".

*

ТОП-7 лучших таск-менеджеров для маркетологов — рейтинг 2025-2026 года

ТОП-7 лучших таск-менеджеров для маркетологов — рейтинг 2025-2026 года  Отлив в Хихоне когда взошедшее солнце пробивается изза туч

Отлив в Хихоне когда взошедшее солнце пробивается изза туч  Маршруты выходного дня. Яффо. Американская колония. Часть 2

Маршруты выходного дня. Яффо. Американская колония. Часть 2  Менгиры на горе Митридат в Феодосии

Менгиры на горе Митридат в Феодосии  Опасно сейчас быть гидом у английских туристов

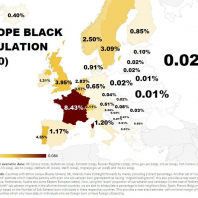

Опасно сейчас быть гидом у английских туристов  Доля чернокожих в населении Европы

Доля чернокожих в населении Европы  Почему в пакетах антиросс. санкций запрет на унитазы? И США, и ЕС они скоро им

Почему в пакетах антиросс. санкций запрет на унитазы? И США, и ЕС они скоро им  Красота и глупое величие

Красота и глупое величие  "Мы не хотели вас обидеть, случайно в общем повезло..."

"Мы не хотели вас обидеть, случайно в общем повезло..."