Преподавательское: некоторые итоги

olnud — 03.07.2023

olnud — 03.07.2023

Сегодня притащился с последнего экзамена по зоологии беспозвоночных еле живой. Четыре дня, 1 курс. В пятницу я думал, что уже хуже не бывает, но сегодня снизу постучались. Об экзамене я напишу позже, а сейчас несколько финальных аккордов на тему моего окончания курса «Зоология беспозвоночных». Окончания «навсегда» - со следующего учебного года этот лекционный курс будет читать другой преподаватель. Решение отказать от лекций у меня назрело еще в сентябре прошлого года, когда на мои полставки профессора-совместителя «свалили» 360 часов. Перешел на 0,25, и, хотя часов все равно больше нормы, я уже не буду страдать о том, что трачу на преподавание и подготовку к лекциям времени больше, чем на науку. Подведу итоги. Пять лет я читал этот годичный лекционный курс. За это время удалось добиться главного: переключить тех преподавателей, которые ведут практические занятия, на новую систему простейших и животных. Теперь эту систему дают и экологам. Дело не в том, чтобы поменять одно название на другое. Речь о смене парадигм, концепций. С начала 19 века 200 лет господствовал следующий порядок подачи групп беспозвоночных: губки – кишечнополостные – плоские черви – круглые черви – моллюски+кольчатые черви – членистоногие. Но с приходом молекулярной филогенетики ситуация изменилась. Теперь есть линия Spiralia (плоские черви – коловратки+скребни – немертины – кольчатые черви – немертины – лофофораты) и линия Ecdysozoa (нематоды - волосатики – скалидофоры – тихоходки, членистоногие). И кольчатых червей уже не рассматривают как предков членистоногих. Однако в РФ, где много-много преподавателей, которые отрицательно относятся к разного рода нововведениям в систематике, все остается на уровне учебника Догеля 1980-х годов. Лекции обычно ведут преподаватели в возрасте, которые требуют от молодых преподавателей следовать тому, что они читают. Новые российские учебники несовершенны и содержат много разного рода анахронизмов и «отсебятины» или слишком просты. Все ждут учебника от ведущих зоологов МГУ или СПбГУ, который можно было бы назвать «новым Догелем». С серией популярных очерков о современной системе выступал В.В. Малахов, но его авторитета пока на всю Россию не хватает. И то, что я смог добиться перехода на новую систему внутри кафедры, это большой прогресс. Теперь всех Edysozoa мы даем во втором семестре, начиная с нематод. Мшанок и брахиопод даем в конце первого семестра, а раньше мы их показывали студентам перед иглокожими как промежуточные группы между первично- и вторичноротыми. Гомологии между аннелидами и членистоногими не проводим, двуветвистые конечности ракообразных не выводим от параподий полихет. Простейших даем как несколько типов из разных царств. Думаю, что следующий лектор будет следовать этому подходу, а не вернется назад во «мрак» протозой и круглых червей. Поэтому ощущения «бесполезности» своей миссии преподавателя у меня нет. Но есть большое сожаление о том, что КПД лекций был ниже, чем я рассчитывал. Если раньше рассказы о голожаберных моллюсков оставались у студентов в памяти надолго, а иногда навсегда, то сейчас редко кто на экзамене может вообще вспомнить эту группу. Информации вокруг переизбыток – студенты устанавливают свои «фильтры – защиты». И когда в этом учебном году на курс выделили в два раза больше лекционных часов, я решил не загромождать его новым фактами из строения и жизни беспозвоночных, а приблизительно ту же информацию более тщательно разжевывать. В результате студенты лучше, чем три года назад, говорят о различиях первичной и вторичной полостях тела, разных типов нервной системы, прото- и метанефридиев. Это приятно.

Что НЕ УДАЛОСЬ. Я не смог убедить преподавателя, который ведет практические занятия, стремиться к минимализму, убирая все третьестепенное. Зоология беспозвоночных – наука бесконечных и часто несвязанных фактов, которые нужно тупо запоминать. В таком контексте лучше упор делать на значимые факты и то, что позволяется выстроить факты в некую систему. Например, если студент знает, какие конечности находятся на голове ракообразных (антенна 1 – антенна 2 – мандибула – максилла 1 – максилла 2), то он дальше может из этого вывести головы многоножек и насекомых, а не учить их как разрозненную информацию. Обобщения – увы, это трудно для многих, проще давать свалку фактов. У меня большие сомнения, что в этом что-то у нас изменится в ближайшие 10 лет.

***

В этом году экзамен сдавала студентка, которая полгода училась в Уральском федеральном университете. Я попросил ее подарить свой альбом. Любопытны отличия с тем, что принято у нас. Зоологию беспозвоночных там читают только один семестр. Дают старую систему, которую лектор преподносит студентом как «авторскую» и строго ее спрашивает. В альбоме какая-то умопомрачительно подробная систематическая принадлежность объектов. Студенты пишут задание – при таком лимите времени (одна пара практических занятий в неделю в течение полугода) это непозволительная роскошь. На практических занятиях от студентов требуют делать рисунки не с самих объектов, а с рисунков из учебников. Они, конечно, не успевают и дорисовывают все дома. В альбоме много схем, таблиц со сходствами и различиями представителей, причем не классов, а именно отдельных видов. Это позволило мне заключить, что у нас зоология дается на более хорошем уровне, чем там. Сохранился бы этот уровень в будущем…

|

|

</> |

Полиэтилен низкой плотности: невидимый герой упаковочной индустрии

Полиэтилен низкой плотности: невидимый герой упаковочной индустрии  Кирдык ближневосточному статус-кво

Кирдык ближневосточному статус-кво  Странная смерть Папы Римского

Странная смерть Папы Римского  Индюшки

Индюшки  Срочно куплю слабительное для левши!

Срочно куплю слабительное для левши!  Падающая звезда, обломок спутника или самолет: как на глаз определить, что вы

Падающая звезда, обломок спутника или самолет: как на глаз определить, что вы  пошла жаришка

пошла жаришка  Здравствуй нефть по 200 $ ?

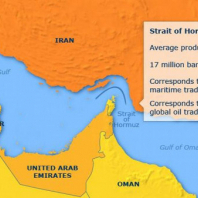

Здравствуй нефть по 200 $ ?  О долгожданном от Путина Всеобщая мобилизация начинается?

О долгожданном от Путина Всеобщая мобилизация начинается?