По Южному Алтаю. 2. Деревни Печищенская, Белая, Фыкалка. Известие о каменщиках

rus_turk — 21.03.2023

Г. И. Спасский. Путешествие по Южным

Алтайским горам в 1809 году // Сибирский вестник, издаваемый

Григорием Спасским. Ч. 3, 4, 1818; ч. 8, 1819

(примечания).

rus_turk — 21.03.2023

Г. И. Спасский. Путешествие по Южным

Алтайским горам в 1809 году // Сибирский вестник, издаваемый

Григорием Спасским. Ч. 3, 4, 1818; ч. 8, 1819

(примечания).НАЧАЛО

Г. И. Спасский. Вид Курчумского снежного хребта от деревни

Д. Верх-Бухтарминская, 7 июня

Поутру очень рано отправились мы из Коробишенской. Спутники мои должны были избрать особую дорогу. Они поехали левым берегом Бухтармы как удобнейшим для провоза тарадаек с провизиею и горными инструментами — а я пустился по правому берегу, в сопровождении одного из жителей деревни Коробишенской и некоторого рудокопа, которой, будучи вооружен и имея при себе двух охотничьих собак, почти безотлучно был со мною во все время путешествия по Южным Алтайским горам.

В самой деревне сели мы на небольшую лодку и переехали на правой берег. Лодка наша быстрым течением воды более версты увлечена была вниз, несмотря на искусство гребца, а лошади, пущенные по здешнему обыкновению вплавь, и собаки пристали к берегу гораздо еще далее. Отважность и проворство двух молодых каменщиков, управлявших лошадьми при переправе их через реку, были неимоверны. Они плыли подле их, держась за гриву, и то погружались во глубину воды, то выплывали всем телом на поверхность. Весело кончили они сей путь, для них обыкновенный, но для всякого другого опасный, и тот же час на нашей лодке возвратились к своим домам.

Горы, лежащие по обеим берегам Бухтармы, состоят из гранита, гнейса и сланца, перерезываемых кварцом и известью. По левому берегу идут они от реки в некотором расстоянии и представляют удобный путь для проезда, а по правому часто примыкаются к самой воде утесистыми скалами. Здесь дорога или, лучше сказать, тропинка, способная только для верховой езды, беспрестанно принимает новые положения: иногда опускается она до горизонта реки или, извиваясь наподобие улитки, восходит на высоту гор. Вместе с сею переменою и путешественник подвергается различным впечатлениям. Страх объемлет его при подошве гор под навесившимися камнями, как будто ожидавшими его для своего падения, и, напротив, приходит он в восхищение, когда с высот усматривает новые прелестные местоположения.

Многие обрушившиеся камни лежат на берегу, другие в самой реке, выставляясь из нее углообразными конечностями или скрываясь под тонким слоем воды. В первом случае должен путешественник проезжать близь их с немалым затруднением; в последнем они делают пороги, неприступные для отважнейшего плавателя. Вода, низвергаясь с камней, производит немалой шум. Издали сходствует он с тем, какой мы слышим, приближаясь к многолюдному городу. — Сие уподобление применить можно не только к сему месту, но и ко многим другим в верховьях горных рек, где течение их обыкновенно сопровождается шумом, особенно во время низкого стояния воды.

В 15 верстах от Коробишенской и в 5 от

Сей хребет составляет главнейший предмет в картине, которую никакая кисть и никакое перо в точности изобразить не может, и приобщенный здесь вид представляет одни только разве слабые ее оттенки. На челе Курчумского хребта возвышаются огромные камни, беспорядочно лежащие. Образование их кажется различно соответственно сторонам, с которых на них смотрят. Отсюда уподобляются они огромным развалинам, с торчащими во множестве пирамидами и заострениями. Все сии камни, равно как и самой хребет гор, сколько глаза могут его видеть, покрыты снегом. Ослепительная белизна снега делает разительную противоположность с ясным небом и облаками, позади гор оканчивающими горизонт, с мрачными камнями и вечнозеленеющими на скатах гор деревами.

В полуденной стороне долины, на правом берегу Бухтармы и при

подошве высокого гранитного хребта находится деревня

Хотя мы ехали очень тихо и часто останавливались, однако же гораздо прежде спутников наших сюда достигли. Против самой деревни переправились они через Бухтарму. Я велел расположиться им для отдыха близь киргизских юрт; тут же разбили мы и свои палатки. На виде можно заметить наш стан. Мы простояли здесь более суток.

Д. Белая, 9 июня

Лиственничный, или Листвяжной хребет, начинаясь подле реки Бухтармы, идет вдоль правого ее берега до самой реки Черной высокою грядою, иногда оканчивающеюся острыми сопками. Название свое имеет он от лиственниц, которые в большем числе на нем произрастают, нежели пихты, сосны, тополи, березы и другие деревья. Лиственничный хребет простирается в длину около 60, a в ширину до 15 верст. От начала своего до устья реки Белой, которая его перерезывает, называется он Малым, далее до самого окончания своего — Большим Листвяжным хребтом. Оба сии наименования произошли от различной высоты гор. Главную массу первого из них составляет гранит, глинистой сланец и сланцоватой известковой камень с кварцовыми прожилками, a второго гранит и зеленоватой трап.

Листвяжный хребет служил убежищем для каменщиков во время их

своевольства. Они, преследуемые правосудием, укрывались в самые

неприступнейшие места и пещеры, которых здесь довольно, особенно в

горах известковых, и некоторые из пещер по обширности своей весьма

к тому удобны, как то на реке Черной при устье Архипихи, где

доныне еще видимы остатки прежнего жительства. Иногда в сих пещерах

находится земля, проникнутая селитрою. Оная земля белизною

бывает подобна соли, также серовато-белая и синевато-белая. Таковы

пещеры в 15 верстах от деревни

Отъехав от деревни Верх-Бухтарминской на небольшое расстояние, поднялись мы на возвышенную степь, напояемую ручьями, вытекающими из Малого Листвяжного хребта. — С правой стороны простирается сей хребет, а с левой горы, идущие от правого берега Бухтармы по разным речкам, каковы суть Язовая, Поскочи и Околеиха, по которым некогда также жили каменщики. — Сии последние горы утесисты, высоки и неприступны. Одни только люди, увлеченные склонностью пустынножительства, могли избрать столь дикие места для своего жилища. Здесь царствует вечный мрак, и благотворные лучи солнца не освещают никогда сих ущелий. Места ужасные не только для человека, но и для всякого животного! Часто промышленники находят здесь самых диких зверей зимою задавленных снегом, a летом раздробленных на части, при падении с утесистых скал. Речка Поскочи получила свое имя, как сказывают, от огромных камней, в ней лежащих, чрез которые при проезде речкою лошадь должна беспрестанно скакать, с немалою опасностию для седока; Околеиха же, заслуживающая сие название по преимущественной пред прочими местами дикости и неприступности своей, получила оное собственно от того, что на ней укрывался некоторый каменщик, прозывавшийся Околеевым.

Достойно примечания, что в урочищах, где живут каменщики, почти все реки, горы и другие достопамятности имеют русские имена, не так, как в других местах Сибири, где сохранились оные большею частию из глубокой древности. Если бы сии места прежде каменщиков не были обитаемы — чему, однако же, противное свидетельствуют древние здесь могилы, — то по крайней мере звериные промыслы должны были всегда привлекать сюда окрестных жителей, a в сем случае могли бы родиться и названия, которому, вероятно, одолжены за оные и многие места в Сибири: там нет ни одного уголка земли, где бы всякой примечательный предмет не имел названия.

Надобно думать, что скрытность, в какой старались быть каменщики при первоначальном здесь поселении, препятствовала им узнавать от других, под какими именами здешние местоположения прежде их были известны, но необходимость заставила с ними знакомиться и изобретать названия, дабы не быть в неведении о предметах столь к ним близких.

В 15 верстах от Верх-Бухтарминской течет шумная речка

Соврасовка и Листвяжный хребет отклонился к полудню.

Переехав несколько раз чрез Соврасовку, мы поднялись на высокую

гору и потом спустились опять на приятную ровнину, орошаемую рекою

Белою. Сия река хотя не очень обширна, но чрезвычайно быстра и для

переправы опасна. Она вытекает из Маральего озера, близь

деревни Фыкалки, и впадает в Бухтарму близь д. Белой. Мы

переехали чрез реку Белую вброд, против самой сей деревни. Она

лежит в 22 верстах от

Д. Фыкалка, 11 июня

На другой день отправились мы из Белой в Фыкалку. Небо было ясно и погода стояла благоприятная, но испарения, поднимающиеся из северных уклонов островерхих гор, или сопок, возвещали ее перемену. Сибирские жители выражаются о сем явлении, что сопки топятся. В самом деле, кажется издалека, что пары выходят из гор наподобие дыма. Замечено, что если они поднимаются вверьх, то будет следовать дурная погода, a если ложатся, то ето служит предвещанием хорошей погоды. — Горизонт помрачался более и более; наконец все горы от самых вершин до оснований их и самая ровнина покрылись столь густым туманом, что далее десяти шагов нельзя было различать предметов.

Подъезжая к Фыкалке, вместо прекраснейшего зрелища, какое образует Листвяжный хребет с окружающими горами — представленный на приобщенном здесь виде, — открылось нам море тумана, не имеющее ни дна, ни берегов, и самое селение не прежде усмотрели, как будучи уже в нем. Следствием сего тумана был проливной дождь, продолжавшийся чрез остальное время дня и во всю ночь, a по горам выпал снег; так называемая Щебенюха отличалась белизною от всех прочих гор. Поутру наступила опять хорошая погода и продолжалась во все время пребывания нашего на Листвяжном хребте, куда мы отправились для разработки открытого на полуденной его покатости рудного прииска.

Деревня Фыкалка лежит на долине, заключенной двумя хребтами гор: с правой стороны находится Большой Листвяжный хребет, a с левой — сопровождающий реку Белую. Между ими синеются в отдаленности белки Катунские. На Листвяжном хребте стоит уединенно острая и круглая сопка, покрытая снегом и щебнем, подавшим повод к названию ее Щебенюхою. Хотя она выше всех окружных гор, однако же высота ее не достигает снежной линии. Множество лежащего на сопке сей гранита, разрушившегося в мелкой щебень, доказывает, что она прежде более возвышена была, нежели ныне. Фыкалка отстоит в 25 верстах от д. Белой. Она имеет только 12 домов, которые расположены по обеим берегам ручья, впадающего поблизости в реку Белую, и поелику составляет одно из первых селений ясашных крестьян, или каменщиков, о которых несколько раз уже было мною упомянуто, то я намерен сообщить об них здесь некоторые подробности.

Известие о каменщиках

Сибирские жители, горные в тамошних странах урочища вообще разумеют под словом камень и говорят о обитателях тех мест, что они живут в камню или за камнем. От сего-то обыкновения произошло и название каменщиков, известных также под именем ясашных крестьян.

Каменщики, подобно швейцарам, населяют самые гористые места Южной Сибири и состоят в черте Томской губернии Бийского уезда. Они некоторым образом пользуются правами двух сословий, крестьян и ясашных, и управляются Бийским земским судом чрез особого чиновника, пребывающего в Семипалатинской крепости, и учрежденным на общем положении в одном из их селений волостным правлением.

Сначала платили они подать в казну по примеру ясашных народов

зверем, по сему самому и названы были ясашными; но впоследствие

времени, по некоторым уважениям, подать сия переменилась в

денежную, которую платят они и поныне, имея, впрочем, всю

возможность вносить первую, ибо места, ими занимаемые, изобилуют

зверями и они промышляют их не с меньшим успехом самых кочующих

народов, и притом здешние соболи очень высокой доброты. Число сих

ясашных по первоначальной переписи, бывшей при обложении их

податью, простиралось одного мужеского пола до 300 человек

https://rus-turk.livejournal.com/tag/.Томская%20губерния

(ссылка временная; после создания указателя публикаций ее

планируется обновить)

Как Strive помогает внедрять OKR и повышать вовлеченность сотрудников

Как Strive помогает внедрять OKR и повышать вовлеченность сотрудников  «Дай мне кров» - The Rolling Stones в 1969 году

«Дай мне кров» - The Rolling Stones в 1969 году  Всех причастных к "ударно-броневой" - с Праздником!

Всех причастных к "ударно-броневой" - с Праздником!  Что Европа строит в Таджикистане, чтобы оторвать его от России

Что Европа строит в Таджикистане, чтобы оторвать его от России  Два поэта. Первая встреча

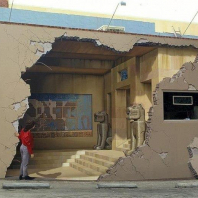

Два поэта. Первая встреча  Стильный вход

Стильный вход  Голливуд, который "любил" русских

Голливуд, который "любил" русских  Цитата дня

Цитата дня  «Забудьте! Хороший автомобиль!»: как появился польский Zuk и что он делал в СССР

«Забудьте! Хороший автомобиль!»: как появился польский Zuk и что он делал в СССР