Пелевину на заметку

orden_bezdna — 02.02.2025

orden_bezdna — 02.02.2025

Цукербрины теперь называются бролигархами.

Кремниевую долину еще недавно принято было считать оплотом либерализма и прогрессивизма. Но по меньшей мере с лета 2024 года сторонники таких же взглядов из американских медиа и научных кругов бьют тревогу: основатели крупнейших технологических компаний правеют. Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос и прочие титаны индустрии один за другим присягают на верность Дональду Трампу. Они оказывают все большее влияние не только на умы граждан, но и на государственную политику — и хотят превратить США не то в консервативно-либертарианскую утопию, не то в технофашистскую диктатуру. Для описания нового статуса героев Долины ученые уже придумали специальный термин — «бролигархи».

Бролигархами назвали Илона Маска (X, Tesla, SpaceX), Джеффа Безоса (Amazon), Марка Цукерберга (Facebook, Instagram), Тима Кука (Apple), Сундара Пичаи (Google), Сэма Альтмана (OpenAI) и пр.

Так что же случилось с Кремниевой долиной? Множество объяснений журналистов и экспертов можно свести к трем основным теориям.

1. В январе 2025 года сразу несколько американских либеральных изданий (The New York Times, Vox, Newsweek, Politico) выпустили статьи со схожим посылом: за «правым поворотом» Кремниевой долины стоит определенная идеология. И более того, один определенный идеолог. Его зовут Кертис Ярвин, ему 51 год, он бывший программист, политический блогер и один из основателей так называемого неореакционного движения (оно же «Темное Просвещение»).

Поиски «серого кардинала» — популярный жанр. В 2022 году западная пресса так же пыталась обнаружить «идеолога Путина» — и нашла его в Александре Дугине. Люди, знакомые с устройством российской политической машины, по большей части относились к этой теории со скепсисом: Дугин явно не был способен повлиять на Путина с той силой, которую ему приписывали журналисты.

С Ярвином все несколько сложнее. В плюралистической американской политической системе идеолог-аутсайдер вполне может приобрести значительное влияние. Другое дело, что главные идеи Ярвина все-таки слишком радикальны, чтобы тот же Вэнс публично с ними солидаризировался. Например, идея о том, что от демократии следует отказаться как от провалившегося эксперимента.

В качестве альтернативы Ярвин предлагает монархию.

Но не традиционную — с коронованной особой во главе, — а корпоративную. Управлять таким режимом должен эффективный лидер с ясным видением будущего и с неограниченными полномочиями. За пример Ярвин предлагает взять как раз империи бролигархов: Tesla, Apple и прочие корпорации. Именно они, по мысли теоретика, самые эффективные американские институции. И именно по их модели стоит выстроить все государство, убежден Ярвин.

Ярвин и сам признает, что время для реализации его видения еще не пришло, и подчеркивает, что он лишь часть большой и разнородной коалиции. «[Правых] объединяет не какая-то позитивная вера, а отсутствие веры, — объяснял он в том самом интервью The New York Times. — Мы не почитаем тех же богов [что и прогрессивисты]. Мы не считаем The New York Times или Гарвард чем-то боговдохновенным и не считаем, что правила, по которым они функционируют, позволяют всегда достичь истины и мудрости. <�…> Это разочарование в вере в старые системы. И то, что должно сменить это разочарование, — это <�…> попросту бóльшая открытость новым идеям».

Иными словами, из двух ключевых вопросов для любой идеологии: «Что не так с миром?» и «Как его починить?» — у неореакционеров есть ответ только на первый. Главная проблема, по их мнению, — ложная вера в идеалы всеобщего равенства и демократии. Эта вера уже выродилась в ортодоксию. А для ее поддержания вырос аналог церкви — союз мейнстримных медиа и академических институций, которые активно борются с инакомыслием (Ярвин называет их «the Cathedral», то есть «Собор»). Демократический «режим» культивирует посредственность, подавляет естественную тягу человека к саморазвитию, самореализации и самовыражению — он попросту несовместим со свободой, заключают неореакционеры.

По поводу того, что со всем этим делать, консенсуса среди них нет: то ли нужна аристократическая диктатура, то ли анархо-капитализм, то ли возвращение к моделям эпохи до Французской революции, то ли обращение к истокам вроде «Политики» Аристотеля. Это на самом деле не идеология, а критика современного социально-политического и экономического устройства. И она, очевидно, отзывается в сердцах многих бролигархов.

«Бро» в «бролигархах» происходит от tech-bro, что значит примерно «техночувак». Согласно Кембриджскому словарю, это «человек (обычно мужчина), который работает в сфере цифровых технологий, в особенности в США; ему, по мнению некоторых, недостает социальных навыков, и он чрезмерно уверен в собственных способностях».

Происхождение второго корня слова «бролигархи» более очевидно. Джо Байден в прощальном обращении к американскому народу сказал, что в США складывается олигархия, и предостерег от чрезмерного роста влияния «высокотехнологичного промышленного комплекса» — социальных сетей и искусственного интеллекта.

2. Киберпанк. В биографиях почти всех бролигархов есть общая черта: в детстве и отрочестве они были гиками.

Все это — специфический неоромантизм. Герои — почти всегда в том или ином смысле сверхлюди и вследствие этого изгои. Пошлый мир «нормальных людей» их не понимает, не принимает — и страшно им завидует. Сценарист «Железного человека» Марк Фергус прямо говорил, что при разработке образа Тони Старка вдохновлялся в первую очередь Илоном Маском.

К этому стоит добавить важнейшую тему классической фантастики, и особенно киберпанка, — трансгуманизм, идею сознательного управления эволюцией человечества и преодоления биологических ограничений (бессмертие, увеличение физических и умственных способностей и тому подобное).

Уже почти не осталось специалистов, которые считают трансгуманистические мечты технически неосуществимыми. Сомнения лежат скорее в философской плоскости: останутся ли люди людьми, будет ли место для личности в технологической сингулярности.

3. Это просто бизнес.

|

|

</> |

Как выбрать реестровый принтер

Как выбрать реестровый принтер  А ведь когда-то было и такое: школа в ГДР

А ведь когда-то было и такое: школа в ГДР  Вот и осень

Вот и осень  Еще один летний день\\ Немного солнца и домашние дела

Еще один летний день\\ Немного солнца и домашние дела  ФИНИШ ЛЕТНЕГО МАРАФОНА!

ФИНИШ ЛЕТНЕГО МАРАФОНА!  Лавуазье

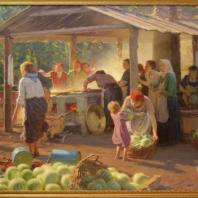

Лавуазье  Вебер Яков Яковлевич (1870 - 1958)

Вебер Яков Яковлевич (1870 - 1958)  Мудрость в картинках. 40.

Мудрость в картинках. 40.  2025. Испания. Ribera del Duero.

2025. Испания. Ribera del Duero.