Незабываемое время

bogachkova1957 — 29.05.2023

bogachkova1957 — 29.05.2023

Выставка «Незабываемое время» показывает немного картин из собрания Государственного центрального музея современной истории России (бывший Музей Революции). А интерес мой к данной выставке заключается в том, чтобы посмотреть, как художники эпох русского авангарда и Серебряного века, те, что не уехали в эмиграцию, продолжали творить в период советского тоталитарного государства.

Чем «Ночной праздник на Неве» Бориса Кустодиева (1878-1927) отличается от его полотен на темы ярко-праздничного крестьянского и провинциального мещанско-купеческого быта. Те же зрелищность и декоративность раскрывают русский характер. Также на глубоко реалистичной основе создается поэтическая мечта, сказка о русской жизни.

Первая половина ХХ века стала для России периодом великих потрясений: две войны – Русско-японская и Первая мировая, три революции, Гражданская война, начало великого «красного» эксперимента. Огромные социально-политические катаклизмы не могли не повлиять на художественную жизнь страны. Начавшийся в конце XIX века поиск новых образных решений привел к расцвету стилевого разнообразия и созданию много численных художественных группировок. Революция 1917 года ускорила эти процессы, но уже под лозунгом поиска новаторского пролетарского искусства. 1920-1930-е годы вобрали в себя и эпоху русского авангарда и становление социалистического реализма.

Один из основателей объединения «Бубновый валет» и художественных объединений «Союз молодежи» и «Мир Искусства» Петр Кончаловский (1876-1956), после революции перешёл к более реалистической манере, став одним из ведущих мастеров советской живописи.

Но постепенно авангардизм как искусство поиска и самовыражения стал не нужен социалистическому государству. Считается, что началом гонений на авангард и другие неугодные стили, положило постановление Политбюро от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». После этого власть альтернативным видам искусства просто не оставила места в культурной жизни страны. Государство начинает контролировать культурную жизнь. Художникам, не покинувшим родину, пришлось приспосабливаться к новым условиям.

Илья Машков (1881-1944) в советский период пишет революционные картины счастливого советского отдыха, портреты передовиков производства, среди них знаменитой Паши Ангелиной, портреты красных партизан, колхозные пейзажи и натюрморты, демонстрирующие изобилие жизни.

Ученик Ф.А. Малявина и С.В. Малютина Василий Карев (1886-1970) был участником революционных битв на Алтае. События первых лет революции и гражданской войны еще долго питали творчество художника. Неоднократно он ездил в творческие командировки в места индустриального строительства Сибири, Урала, Севера.

Были среди плеяды художников советского времени удивительные мастера и прекрасные люди, свято верившие в идеалы социалистического строя. И в подтверждение тому творчество живописца Василия Сварога (1883-1946). Василий Семенович привнес в искусство соцреализма самобытность, светлую палитру красок и позитивное настроение даже при создании картин с глубоким политическим смыслом.

Живописный стиль Георгия Нисского (1903-1987) сложился под влиянием стилистики Общества художников-станковистов, а также творчества Дейнеки. Один из основоположников сурового стиля в советской живописи 1950 — 1960-х годах.

До революции основной темой творчества Константина Юона (1875-1958) были выполненные в особой манере, пронизанные светом пейзажи русских городов, с широкой перспективой, изображением церквей, женщин в народных костюмах, примет традиционного русского быта. После революции ему удалось органично встроиться и в советскую живопись.

Петр Вильямс (1902-1947) получал образование во ВХУТЕМАСе под опекой Константина Коровина, Василия Кандинского, Ильи Машкова. Входил в Общество художников станковистов вместе с А.Дейнекой и Ю.Пименовым. Живописная манера Вильямса всегда была нарочито жёсткой с четкими контурами, сильными красками, острыми позами. Такая театральная демонстративность стиля оказалась востребована в театре, потому его творческая жизнь и была навсегда связана с театральными декорациями. А с 1937 года Петр Вильямс работал сначала просто художником, а затем и главным художником Большого театра.

Ученик Павла Кузнецова во ВХУТЕМАСе Иван Блохин (1887-1954) работал в жанре кубофутуризма, импрессионизма, монументальной живописи.

Вместе представленные полотна составляют калейдоскоп исторических событий и стилевых решений (кубофутуризм, импрессионизм, реализм). Все эти картины из собрания Государственного центрального музея современной истории России (бывший Музей Революции).

|

|

</> |

Масляные трансформаторы: ключевые преимущества и особенности применения

Масляные трансформаторы: ключевые преимущества и особенности применения  Иллюстрации к басням. Художник Felix Lorioux 4

Иллюстрации к басням. Художник Felix Lorioux 4  Это издевательство над великим фильмом!

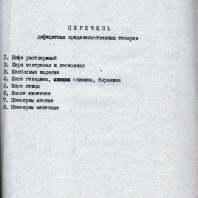

Это издевательство над великим фильмом!  Значит, говорите, продуктовый дефицит только в конце восьмидесятых начался?

Значит, говорите, продуктовый дефицит только в конце восьмидесятых начался?  Замороженные активы РФ

Замороженные активы РФ  «Осуждала подругу за брак по расчету, а теперь ей завидую!» — откровенничает

«Осуждала подругу за брак по расчету, а теперь ей завидую!» — откровенничает  О кризисах

О кризисах  ИТАЛИЯ. Помпеи - Стабиевы термы.

ИТАЛИЯ. Помпеи - Стабиевы термы.  Ломонос-Клематис, вьющееся растение

Ломонос-Клематис, вьющееся растение