Корни зажав в горсти

ksonin — 30.04.2011

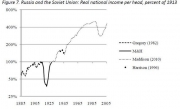

Этот график показал, походя, Андрей Маркевич на лекции в Политехе в

прошлую среду. Если бы я был министром экономики, я бы распечатал

его очень крупно и повесил бы у себя в кабинете. Он помогал бы мне

стряхивать с ушей разного рода версии экономического развития нашей

страны в ХХ веке.

ksonin — 30.04.2011

Этот график показал, походя, Андрей Маркевич на лекции в Политехе в

прошлую среду. Если бы я был министром экономики, я бы распечатал

его очень крупно и повесил бы у себя в кабинете. Он помогал бы мне

стряхивать с ушей разного рода версии экономического развития нашей

страны в ХХ веке.

График этот - из новой статьи Андрея Маркевича и Марка Харрисона, которая осенью выйдет в Journal of Economic History; там же можно посмотреть обзор всех работ, в которых вычислялись данные о советском ВВП на душу населения. Хотя, насколько я понимаю, они впервые восстановили данные о ВВП начала 1920-х, эти данные, по большому счёту, никто не оспаривает.

Однако взгляд на график всё же проясняет некоторые моменты. Долгосрочный экономический рост - жестокая вещь.

1. Сразу видно, что два периода быстрого роста, 1920-30-х и 2000-х, объясняются прежде всего и, не исключено, и только величиной спада, который им предшествовал. НЭП, цены на нефть - то, о чём мы так много говорим, играет не важную роль. В первом случае быстрый рост, после катастрофы коллективизации (рост прекращается), продолжается до возвращения к долгосрочному тренду, но не более того.

2. Мы слишком мало обсуждаем следующий вопрос, который прямо подсказывается этим графиком. Из-за сталинской политики 1920х-1930х наша страна профукала главный ресурс "чудес роста" ХХ века (Япония, Южная Корея) - переток трудовых ресурсов из сельского хозяйства в промышленность. Тот быстрый рост, который был - всего лишь возвращение к тренду.

|

|

</> |

Проблематика роботов-арбитров в командных видах спорта

Проблематика роботов-арбитров в командных видах спорта  Без названия

Без названия  Крутые архитектурное объекты на ретрофото

Крутые архитектурное объекты на ретрофото  Родители,бабушки,дедушки ловите лайфхак!

Родители,бабушки,дедушки ловите лайфхак!  Как приготовить библиотеку: руководство для домохозяек

Как приготовить библиотеку: руководство для домохозяек  Сойти с ума повод есть

Сойти с ума повод есть  Про искусство

Про искусство  Ливерпуль

Ливерпуль