Как делили страны и перечерчивали границы

sergeytsvetkov — 10.09.2025

sergeytsvetkov — 10.09.2025

На протяжении истории границы государств постоянно менялись — и происходило это по-разному. Это могло быть завоевание после капитуляции или мирного договора по итогу войны. Иногда целые империи распадались, и на их месте возникали новые, самостоятельные страны. Бывали и случаи, когда государство делили между соседними державами, как некогда Польшу. Такие перемены, всё равно, происходили они насильственно или мирно, всегда оставляли глубокий след в судьбах народов.

Рассмотрим характерные варианты.

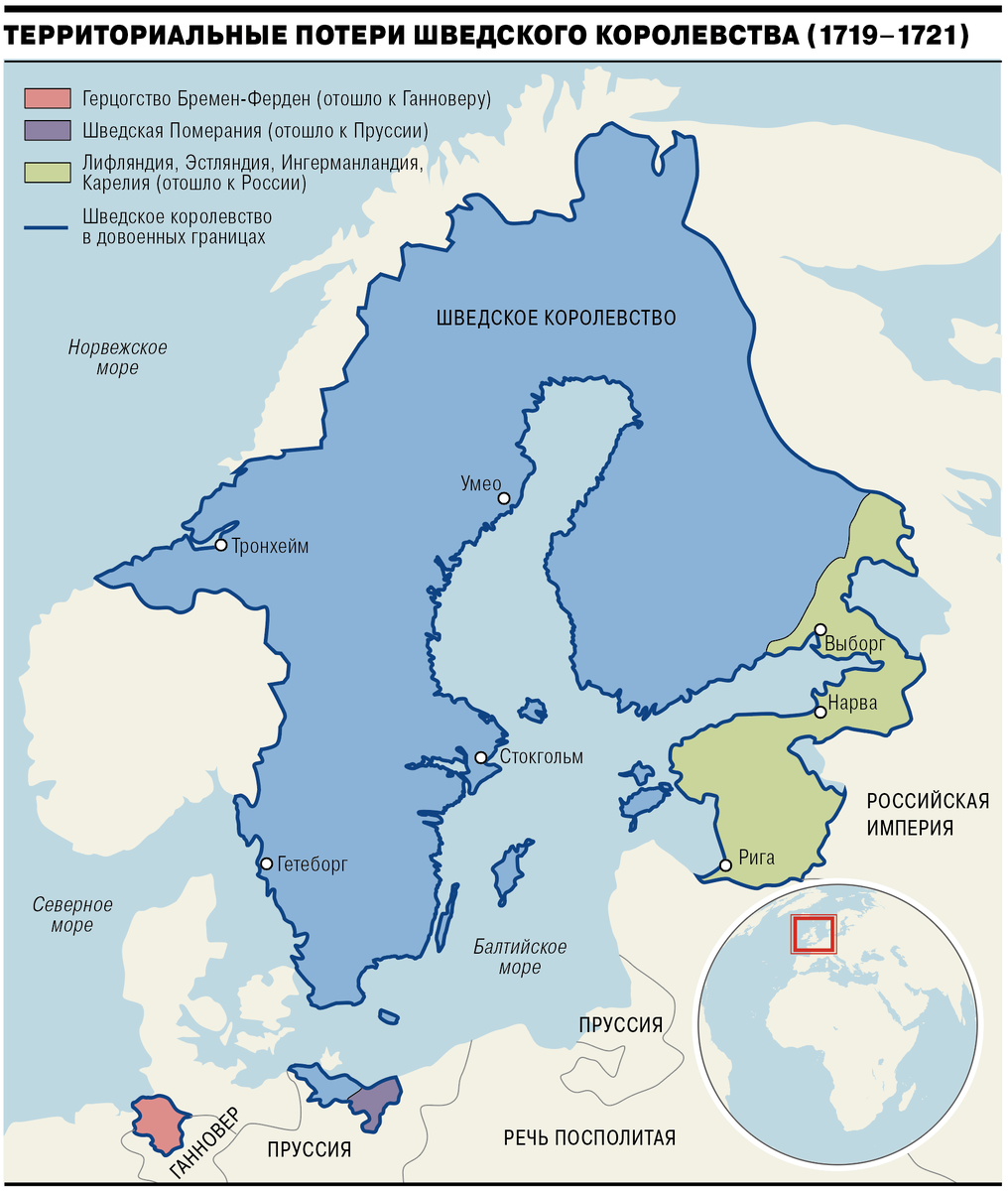

Как закончилась Северная война

Северная война длилась 21 год — с 1700 по 1721 год. Это был один из самых тяжёлых и долгих конфликтов в истории Северной Европы. Основные противники — Россия и Швеция — сражались за господство на Балтике. Но в разные моменты в войну вовлекались и другие страны: Дания, Польша, Османская империя, Пруссия, Англия, Голландия. Всё было по-настоящему масштабно.

В начале XVIII века Швеция была сильной державой, контролировавшей большую часть побережья Балтийского моря. Сначала она успешно отбивала атаки, но со временем война вымотала страну. Армия истощалась, казна пустела, а Россия, напротив, крепла. К концу войны Швеция оказалась на грани краха.

Мир пришёл не сразу и не всем сразу. Сначала, в 1719 году, Швеция подписала договор со своим бывшим союзником — курфюрством Ганновер. Отдала ему герцогство Бремен-Ферден. Годом позже, в 1720-м, заключила ещё один договор — на этот раз с Пруссией. Та получила часть Шведской Померании и несколько городов на севере современной Польши. Тот же 1720 год принёс и мир с Данией — по Фредериксборгскому договору Копенгаген получил 600 тысяч риксдалеров и небольшой кусок герцогства Шлезвиг.

Но главный аккорд прозвучал 30 августа 1721 года. В городе Ништадте был подписан мир между Россией и Швецией.

По Ништадтскому договору Россия официально получила:

- Лифляндию с Ригой,

- Эстляндию с Ревелем (ныне Таллин),

- Ингерманландию — где уже стоял Санкт-Петербург,

- Карелию с Выборгом,

- и ещё несколько прилегающих территорий.

Это был огромный шаг вперёд: Россия наконец получила выход к Балтике и закрепилась как европейская держава.

При этом Россия вернула Швеции большую часть Финляндии, которую контролировала с 1713 года. И даже выплатила компенсацию — 2 миллиона талеров за присоединённые земли. Это было не просто великодушие, а политический жест: Россия показывала, что теперь она — сильная сторона.

Для Швеции война стала концом эпохи. Былое могущество осталось в прошлом. Началась так называемая «эра свободы» — время, когда реальная власть перешла от короля к парламенту (риксдагу). Но в стране долго жили реваншистские настроения. Попытки вернуть утраченное привели к новым войнам с Россией — в 1741–1743 и 1788–1790 годах. Однако ни одна из них не принесла успеха.

Итог: Россия вышла из войны сильнее, чем когда-либо. Швеция — ослабела, но сохранила независимость. А карта Северной Европы изменилась навсегда.

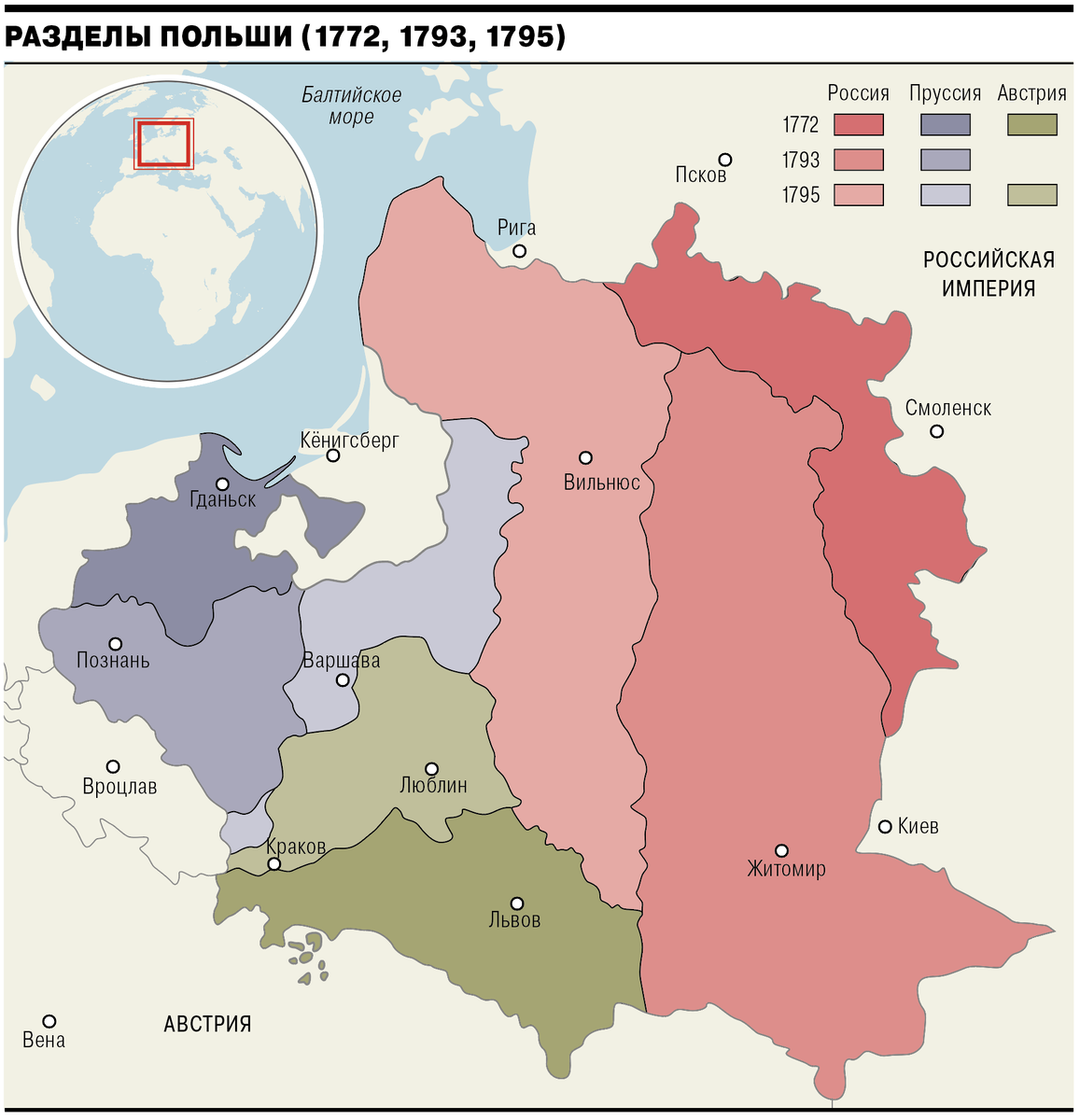

Разделы Польши

В истории Европы редко встречаются случаи, когда целое государство просто стирают с карты — не в результате внутреннего краха, а по решению соседей. Но именно это и произошло с Польшей в XVIII веке. Речь Посполитая — так тогда называлась Польша — оказалась в центре борьбы за влияние между крупными державами: Россией, Прусией, Австрией и даже Францией. А её слабая политическая система, особенно выборная монархия и сильное влияние дворянства, сделали страну удобной мишенью.

Первый раздел случился в 1772 году. Идея принадлежала королю Пруссии Фридриху II — он предложил соседям не ждать распада Польши, а просто поделить её заранее. Россия, Пруссия и Австрия договорились: Россия получила Западную Белоруссию, Пруссия — Поморье и часть Великой Польши, Австрия — Галицию. Армии трёх держав заняли территории, вошли в Варшаву, и под давлением сейм вынужденно ратифицировал раздел. Так начался конец Речи Посполитой.

Ко второму разделу страна подошла в новой атмосфере. В 1789 году во Франции вспыхнула революция, и её идеи свободы и реформ добрались и до Польши. В 1791 году был принят прогрессивный документ — Конституция 3 мая. Она укрепляла власть короля, ограничивала привилегии дворян и давала место в сейме богатому, но не знатному сословию — буржуазии. Это была попытка спасти государство.

Но реформы вызвали ярость консервативных кругов и настороженность у соседей. Россия и Пруссия не хотели сильной Польши. Они поддержали контрреволюционную партию и в 1793 году навязали второй раздел. Россия взяла Правобережную Украину и центральную Белоруссию, Пруссия — ещё больше территории на западе, включая Гданьск и Торунь. Польша сократилась более чем вдвое по сравнению с уже урезанной после первого раздела. Гродненский сейм, прошедший под контролем иностранных войск, «одобрил» новые границы. Это был уже не парламент — это был фарс под дулами пушек.

Но не все сдались. В 1794 году вспыхнуло национальное восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. Его подавила русская армия во главе с генералом Суворовым. И в 1795 году три державы договорились о финале: последний остаток Польши был окончательно разделён.

Итог: Россия получила 62% территории бывшей Речи Посполитой, Пруссия — 20%, Австрия — 18%. Самостоятельное польское государство исчезло с карты Европы.

После разделов появились многочисленные сюжеты с аллегорическими изображениями покоренной Польши. Фото: Photo12 / Universal Images Group / Getty Images

На короткое время Польша вернулась — в 1807 году Наполеон создал Варшавское герцогство. Но после его поражения в 1815 году на Венском конгрессе территорию снова поделили. Часть отошла к России как Царство Польское, остальное — к Пруссии и Австрии. Это иногда называют «четвёртым разделом».

Венский конгресс

Польша исчезла как независимое государство почти на столетие. Только в 1918 году, после Первой мировой войны, страна восстановила свою независимость.

Эта независимость длилась недолго. В сентябре 1939 года Польшу атаковали две державы — нацистская Германия с запада и Советский Союз с востока. Это было результатом секретного протокола к пакту Молотова–Риббентропа, где страны заранее разделили Восточную Европу на сферы влияния.

Германия получила западные и центральные районы Польши, включая Варшаву. СССР аннексировал восточные территории — нынешние западные области Беларуси и Украины, а также часть Литвы. Польша вновь исчезла с карты, её государственность была уничтожена, а народ — подвергся геноциду со стороны нацистов и репрессиям со стороны НКВД.

Только после поражения нацизма в 1945 году Польша была восстановлена, но уже с другими границами и под влиянием СССР.

Шлезвиг и Гольштейн: как маленькие герцогства разделили две державы

В XIX веке Европа была полна так называемых «вопросов» — острых международных споров, которые годами не удавалось решить. Помимо знаменитого Восточного вопроса, связанного с упадком Османской империи, особое место занимал Шлезвиг-Гольштейнский вопрос. Он касался судьбы трёх небольших герцогств на границе Дании и германских земель: Шлезвига, Гольштейна и Саксен-Лауэнбурга.

На протяжении веков эти территории были связаны с Данией, но при этом сохраняли большую автономию. Гольштейн, к тому же, входил в состав Германского союза — объединения немецких государств, которое сменило Священную Римскую империю после её роспуска в 1806 году. Это создавало двойственность: правители Дании были одновременно герцогами этих земель, но одна из них — Гольштейн — формально принадлежала германскому миру.

К середине XIX века настроения изменились. В Европе крепли идеи национализма. Дания начала настаивать на более тесной интеграции герцогств, особенно Шлезвига, стремясь сделать их частью единого датского государства. Но в Германии это вызвало резкое недовольство. В Гольштейне и южной части Шлезвига жили в основном немцы, и для многих германских патриотов эти земли были «немецкими по крови». Главную роль в этом противостоянии играла Пруссия — движущая сила будущего объединения Германии.

Ситуация накалялась: Дания принимала законы, ограничивавшие права герцогств, в Шлезвиге вспыхивали протесты, а Германский союз требовал защиты немецкого населения. Дипломатия не помогала. И в феврале 1864 года прусские и австрийские войска перешли границу и вторглись в Шлезвиг.

Короткая датско-австро-прусская война запечатлена на многих картинах датских художников. Фото: Йерген Зонне / The Museum of National History at Frederiksborg Castle

Датская армия, не ожидавшая масштабного вторжения, была быстро разбита. Летом 1864 года Дания вынуждена была капитулировать. В октябре в Вене был подписан мир: Дания отказывалась от всех прав на Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург в пользу Пруссии и Австрии. Это был тяжёлый удар — страна потеряла около 40% своей территории и населения.

Победители попытались поделить добычу по-дружески. В 1865 году в Гаштейне был заключён договор: Шлезвиг и Лауэнбург достались Пруссии, Гольштейн — Австрии. Но такой союз был хрупким. Через год, в 1866 году, Пруссия и Австрия воевали уже друг с другом. Вскоре вся территория Шлезвиг-Гольштейна была превращена в прусскую провинцию.

Для Дании поражение стало национальной трагедией. Потеря земель, где веками жили датчане, оставила глубокий след. О войне 1864 года вспоминали в книгах, картинах, фильмах. Даже в 2014 году Дания сняла популярный сериал под названием «1864» — как дань памяти погибшим и урок о цене имперских амбиций.

Частичное восстановление справедливости произошло только после Первой мировой войны. По Версальскому договору в 1920 году в Северном Шлезвиге был проведён плебисцит. Большинство жителей (датчан по происхождению) проголосовало за возвращение к Дании — и эта территория действительно вернулась в родную гавань. Юг же остался в составе Германии.

Парагвайская война: самая страшная трагедия Латинской Америки

Одна из самых кровопролитных войн XIX века прошла почти незамеченной для Европы и России. А между тем в Латинской Америке она осталась в памяти как «Великая война» — так в Парагвае до сих пор называют конфликт 1864–1870 годов, известный как Парагвайская война.

Это была не просто война между государствами. Это была катастрофа, уничтожившая целую нацию.

В середине XIX века Парагвай резко выделялся на фоне соседей. В то время как другие страны региона переживали хаос после обретения независимости, в Парагвае установился жёсткий, почти изолированный режим. Страной управляла наследственная диктатура — сначала Хосе Гаспар Родригес де Франсия, потом его племянник Карлос Антонио Лопес и, наконец, его сын — Франсиско Солано Лопес. Власть стремилась к модернизации: строились заводы, укреплялась армия, создавалась собственная промышленность. Но при этом страна закрывалась от внешнего мира, ограничивала торговлю и жила по своим правилам.

У Бразилии и Аргентины были давние территориальные претензии к Парагваю. И когда в 1864 году Парагвай вмешался в гражданскую войну в Уругвае, это стало последней каплей.

Бразилия и Аргентина объединились против Парагвая. К ним присоединился и новый уругвайский правитель. Так родился Тройственный союз — мощная коалиция, превосходившая Парагвай по численности населения, армии, финансовым и материальным ресурсам.

Начало войны складывалось неожиданно для всех. Парагвай, несмотря на изоляцию, имел хорошо обученную армию. Первые сражения принесли ему успехи: парагвайские войска вторглись в Бразилию и Аргентину, захватили ряд крепостей. Но это был лишь всплеск отчаянной храбрости.

К 1868 году всё изменилось. Союзники перешли в наступление. Асунсьон, столица Парагвая, была окружена. Президент Франсиско Лопес бежал, вёл сопротивление в глубинке, но в 1870 году был схвачен и убит. Официально война закончилась.

Но страдания страны только начинались.

Пока шли переговоры, Парагвай оставался под оккупацией. Мир с Бразилией был подписан в 1872 году — на тяжёлых условиях: страна потеряла огромные территории на севере. Аргентина тоже получила часть земель, хотя и не все, на которые претендовала. Споры между ней и Парагваем были урегулированы только через несколько лет — по решению третьей стороны. Интересно, что арбитром выступил президент США Ратерфорд Хейс, чьё решение в пользу Парагвая в вопросе о регионе Пантанал стало неожиданностью для многих.

Но главная цена войны — не в потерянных землях.

Парагвай потерял почти половину своей территории и, что страшнее, больше половины населения. До войны в стране жило около 525 тысяч человек. К 1871 году — всего 221 тысяча. По разным оценкам, погибло от 60 до 90% мужчин. В некоторых регионах на десять женщин приходился один мужчина. Это — самый высокий уровень демографической катастрофы в истории человечества (по соотношению погибших к общему числу населения).

Репарации, наложенные победителями, были огромными. Парагвай должен был платить Бразилии и Аргентине десятилетиями. Но он так и не смог выполнить обязательства полностью. Бразилия, наконец, отказалась от остатка долга только в 1943 году — спустя более чем 70 лет после окончания войны.

Для Парагвая это был национальный кошмар. Война стала центральной темой литературы, искусства, памяти. Она до сих пор живёт в сознании народа как символ стойкости и трагедии.

Распад Австро-Венгрии: как рухнула крупнейшая в Европе "империя народов"

В начале XX века Австро-Венгерская империя всё ещё казалась мощной державой — одной из великих империй Европы. Но за фасадом монархической стабильности скрывалась глубокая внутренняя трещина. Это была не единая страна, а сложный конгломерат народов, языков, вер и культур: немцы, венгры, чехи, словаки, поляки, украинцы, словенцы, хорваты, сербы, итальянцы — более десятка наций жили под одной короной, но не всегда в мире. Уже к началу 1914 года империя балансировала на грани — и толчком к её краху стал выстрел в Сараево.

Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом для Австро-Венгрии предъявить жёсткий ультиматум Сербии. Это, в свою очередь, запустило цепную реакцию, приведшую к Первой мировой войне. Империя вступила в конфликт, не имея шансов выиграть. А её поражение в войне стало приговором.

На фронтах австро-венгерская армия терпела неудачи, но ещё тяжелее было то, что происходило внутри. Война обострила все старые проблемы: экономика рушилась, города голодали, а престиж династии Габсбургов падал с каждым днём. В то же время росли национальные движения. Люди, веками жившие в рамках империи, теперь мечтали о собственных государствах. Вдохновляли их и идеи Вудро Вильсона о праве народов на самоопределение, и пример революционной России, и надежда на лучшее будущее.

К осени 1918 года империя начала разваливаться на глазах.

17 октября Венгрия, один из двух центров дуалистической монархии, объявила о выходе из союза с Австрией.

19 октября — провозглашена Западно-Украинская Народная Республика на территории Галиции.

28 октября — Чехословакия объявила независимость.

29 октября — южнославянские земли (словенцы, хорваты) объединились с Сербией в новое государство — Королевство сербов, хорватов и словенцев (позднее Югославия).

А вслед за крупными государствами возникали и маленькие, порой почти символические: Тарнобжегская республика в Галиции, Республика Фиуме — провозглашённая итальянским поэтом-авантюристом Габриэле д’Аннунцио. Многие из них просуществовали недолго, но их появление — знак эпохи: каждый народ хотел быть хозяином своей судьбы.

12 ноября 1918 года император Карл I отказался от участия в управлении государством. Формально он не отрекался от престола. Через несколько дней Австрия стала республикой.

Окончательно границы нового мира были закреплены мирными договорами.

В 1919 году — Сен-Жерменский договор с Австрией: страна теряла огромные территории, признавала независимость Чехословакии, Югославии, Польши, уступала земли Италии и другим соседям.

В 1920-м — Трианонский договор с Венгрией: он стал для неё настоящей катастрофой. Венгрия потеряла 72% своей довоенной территории и более половины населения. Румыния получила Трансильванию, Югославия — Кроацию и Войводину, Чехословакия — Словакию и Карпатскую Русь.

Австрия, в свою очередь, осталась крошечным государством без выхода к морю, с населением в 6 миллионов (в одной Вене до войны проживало 2 млн).

Интересно, что самый сильный реваншизм родился не в Австрии, а в Венгрии. Потери по Трианону были настолько болезненными, что стали центральной темой всей внутренней политики. В 1920 году у власти оказался адмирал Миклош Хорти — правый авторитарный лидер, правивший страной десятилетиями. Его лозунги — «Нет, нет, никогда!» и «Верните всё!» — выражали национальную травму. Флаги в Венгрии держали спущенными в знак траура — до 1938 года.

Эта обида в итоге привела Хорти к союзу с нацистской Германией. Венгрия получила часть земель обратно — но ценой участия в Второй мировой войне и новой катастрофы.

Как родился Бангладеш

В 1947 году, когда Британская империя покидала Индию, мир стал свидетелем одного из самых масштабных разделов в истории. Страна была поделена на два государства — Индию и Пакистан — по религиозному принципу: мусульмане получили Пакистан, индуисты остались в Индии. Но этот акт независимости оказался не концом, а началом новой драмы.

Пакистан оказался уникальным по географии государством: он состоял из двух частей, разделённых тысячей километров индийской территории. На западе — земли, где говорили на урду и пушту, — нынешний Пакистан. На востоке — бенгальская область, где жили и говорили на бенгали — будущий Бангладеш. Единственным общим между ними было исповедание ислама. Всё остальное — язык, культура, экономика — было разным.

С самого начала Восточный Пакистан чувствовал себя второсортным. Власть и деньги были сосредоточены на западе. Центральное правительство в Исламабаде игнорировало потребности востока. Инвестиции шли в западные регионы, а восток, несмотря на свою густонаселённость и экономический вклад (особенно в производстве чая и джута), оставался недофинансированным и обездоленным.

Но самым острым стал языковой вопрос. В 1948 году власти объявили урду единственным государственным языком. Для бенгальцев, составлявших большинство населения Пакистана, это было оскорблением. В 1952 году в Дакке начались массовые протесты. Люди выходили на улицы, требуя признать бенгальский язык. Полиция стреляла в демонстрантов. Эти события, особенно 21 февраля — день, когда погибли студенты-активисты, — стали символом борьбы за идентичность. Сегодня этот день отмечается как Международный день родного языка.

Со временем требования росли. Из языковых они переросли в политические. Люди хотели справедливости, представительства, автономии. А к концу 1960-х — и независимости.

Переломный момент наступил в 1970 году. На всеобщих выборах победу одержала Лига труда под руководством Шейха Муджбура Рахмана — партия, набравшая поддержку в Восточном Пакистане. Но западное руководство отказалось передавать власть.

25 марта 1971 года пакистанские военные начали операцию под кодовым названием «Прожектор» — жестокую кампанию подавления в Дакке и других городах. Армия устраивала массовые аресты, убийства интеллектуалов, студентов, политиков. Началась гражданская война.

В ответ в Восточном Пакистане была создана повстанческая армия — муктибахини. В неё вступили бывшие солдаты, полицейские, студенты, простые люди.

Война быстро стала международной. Индия открыто поддержала повстанцев. В декабре 1971 года индийские войска вступили в конфликт — началась Третья индо-пакистанская война. СССР в это время выражал политическую поддержку Индии, блокируя действия США и Китая в ООН.

Бои длились всего 13 дней. Пакистанская армия, разобщённая и отрезанная от тыла, была разгромлена. 16 декабря 1971 года в Дакке был подписан акт о капитуляции. Более 90 тысяч солдат сдались в плен.

Бангладешская повстанческая армия при поддержке Индии довольно быстро разбила пакистанские вооруженные силы. Фото: Getty Images

Так родился Бангладеш — новое государство, независимое и суверенное.

Цена была ужасной. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло от 300 тысяч до 3 миллионов человек. Миллионы стали беженцами. Это была одна из самых кровавых страниц региональной истории.

Для Пакистана это был колоссальный удар. Он потерял около 15% территории и до половины населения. Бангладеш — один из самых густонаселённых районов мира — стал теперь отдельной страной.

Сегодня Бангладеш — это государство, построенное на памяти о жертвах, борьбе за язык и достоинство.

***

Приобретайте мои книги в электронной и бумажной версии!

Мои книги в электронном виде (в 4-5 раз дешевле бумажных версий).

Вы можете заказать у меня книгу с дарственной надписью — себе или в подарок.

Заказы принимаю на мой мейл [email protected]

«Последняя война Российской империи» (описание)

«Суворов — от победы к победе».

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

|

|

</> |

Маленький римский амулет

Маленький римский амулет  Однако козел продолжает чудить

Однако козел продолжает чудить  АНТОНЕЛЛО ДА МЕССИНА И ТАЙНА ФЛАМАНДЦЕВ

АНТОНЕЛЛО ДА МЕССИНА И ТАЙНА ФЛАМАНДЦЕВ  Пёс и робопёс

Пёс и робопёс  нам пишут

нам пишут  Agalloch - Of Stone, Wind and Pillor, 2001

Agalloch - Of Stone, Wind and Pillor, 2001  Монета Италии 5 лир 1861 продана за 10500 евро

Монета Италии 5 лир 1861 продана за 10500 евро  Камни в Краснодаре

Камни в Краснодаре