Хотели как лучше... - 3

thor_2006 — 09.12.2024

thor_2006 — 09.12.2024

Начнем с псковского. Для псковичей едва ли не самым главным вопросом в отношениях с «конфедерацией», а точнее, с Орденом и дерптским епископом, был вопрос территориальный (нет, торговый тоже играл свою роль, но все же территориальный я бы поставил на первое место). Псковско-ливонское пограничье было довольно протяженным по тогдашним меркам и, в отличие от нынешних времен, не маркировано должным образом (ни тебе пограничных столбов, ни КСП, ни прочих причиндалов), даже термин такой бытует в литературе – «ментальная граница», т.е. границ а в головах, а не на земле. Понятно, что эта «головная» граница в зависимости от ситуации легко передвигалась в нужную сторону, тем более что всякие угодья, пастбища и прочие рыболовли и пасеки (в смысле борти) разграничить было трудно, а вот интерес их использованию был взаимным. Вот вам и почва для постоянных конфликтов, зацепок и прочих обид, а отсюда недалеко и до взаимных наездов и набегов – прав тот, у кого меч и копье длиннее, а поскольку длина меча и копья есть величина переменная, то и предугадать дальнейшее развитие событий нетрудно. Малая война на псковско-ливонском пограничье была делом обычным и привычным, а от малой войны до большой – один шаг, особенно при наличии взаимного желания обеих сторон.

В XV веке инициатива постепенно переходит на сторону псковичей – орден переживал не лучшие времена, пребывая в перманентной борьбе с Ригой и рижскими архиепископами. И поскольку внутренняя колонизация продолжала развиваться, то давление на границу со псковской стороны становилось все более и более интенсивным, а конфликты – все более частыми. Главным предметом спора была местность под названием Пурнау, разделявшая Опочку и ее волость и орденский замок Лудзен с округой. Заручившись поддержкой Москвы, псковичи потихоньку отжимали спорные территории у ливонцев, тем самым подготавливая почву для дальнейших конфликтов. И где-то здесь, в этих пограничных спорах и обидах, скрывается пресловутая «юрьевская дань», природа которой и происхождение остается предметом дискуссий до сих пор, но ясно только одно – что-то такое было на самом деле, и тут уже неважно, в чем именно состояла эта дань. Она была нужна лишь как предлог, который в нужное время можно было достать из ящика стола и предъявить «партнерам» по переговорам и потребовать удовлетворения.

У новгородцев пограничных проблем было существенно меньше – само начертание границы этому способствовало, и Нарова выступала отличным и хорошо видимым рубежом. Но здесь была другая проблема – торговая. Торговля традиционно выступала тем связующим звеном, то «скрепой», которая удерживала обе стороны, и русскую, и ливонскую, от скатывания к крупномасштабному конфликту. Но чем ближе подходил конец XV и начало XVI вв., тем проблемнее становилась сама торговля. Она испытывала серьезные сложности, связанные даже не столько с теми санкциями и ограничениями, которые налагались ливонцами на русских, сколько с переменами в самом характере торговли. Менялся набор товаров, который предлагался сторонами, исподволь менялся сам характер торговли (прежний принцип «товар против товара» постепенно вытеснялся из оборота), появлялись новые действующие лица и новые формы и способы торговли – а хоть и та же самая «заобычная» торговля, выходившая за рами установившегося прежде обычая, регулировавшего обмен товарами между русскими и в первую очередь ганзейскими купцами.

Любопытный сюжет – митрополит Даниил в 30-х XVI в. сетовал на предпринимательскую лихорадку, охватившую множество людей – народец, мол, забил на традиционные богоугодные занятия, землепашество и прочее и толпами устремился торговать. И эта богопротивная торговая лихорадка имела самое непосредственное отношение к событиям на русско-ливонском «фронтире» - если прежде торговля велась более или менее централизованно и ее можно было контролировать и защищать в случае необходимости, то теперь, новых условиях, при «заобычной» торговле такие вот купцы-одиночки подвергались серьезной опасности быть обманутыми, ограбленными, а то и убитыми – причем, что нередко и происходило, в качестве ответной меры наказаниям подвергались не виновники преступления против купца или купцов, а первые попавшиеся под горячую руку соплеменники провинившегося, имевшие несчастье оказаться со своими товарами не в том месте и не в то время.

А теперь поставим себя на место Ивана III. Да, о сумел существенно расширить свои владения, присоединив (инкорпорировав, аннексировав завоевав, вернув свое – называйте, как хотите) Новгород и установил протекторат над Псковом. Но в тех условиях, когда власть покоилась не только и не столько на насилии, сколько на некоем согласии и компромиссе между управителями и управляемыми, лояльность которых определяла устойчивость власти и зависела от того, насколько последняя отвечал чаяниям первых, государь всея Руси по определению не мог манкировать своими обязанностями защитника и блюстителя интересов всего православного христианства, в т.ч псковского и новгородского. Псковские пограничные и новгородские торговые проблемы становились теперь проблемами его и его наследников – вот тебе и ситуация, когда хвост крутит собакой. Москве до лампочки проблемы псковичей с Пурнау, когда тут вопрос о Казани стоит или о ордынском выходе, но и оставить в стороне бодания псковичей из-за бортей, заливных лугов и рыболовлей тоже никак в стороне не получается – а как они обидятся?

Точно также нельзя было оставить без внимания торговые интересы новгородских гостей (тем более что теперь они наполовину, если не больше, стали гостями московскими) и дома святой Софии. Грабят и обижают теперь не просто новгородцев, а подданных государя всея Руси. И, само собой, нельзя забывать и проблемы статуса. Одно дело, когда речь идет об обмене послами и прочих деталях дипломатического протокола между Новгородом там и Псковом с ливонскими ландсгеррами, и совсем другое, когда речь заходит о Москве. В общем, у Ивана и его наследников головной боли только прибавилось вместе с причинами потенциальных новых конфликтов…

To be continued…

Русские и ганзейцы - фрагмент декора церкви св. Николая в Штральзунде (если что, то русские - слева, такие суровые мужики с заплетенными в косички бородами и пейсами)

День самоуправления #2 в марафоне #ПРОСТОЛЕТО

День самоуправления #2 в марафоне #ПРОСТОЛЕТО  Мужчина откликнулся на вакансию упаковщика с зарплатой 240 тысяч рублей, но

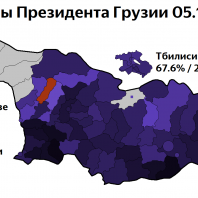

Мужчина откликнулся на вакансию упаковщика с зарплатой 240 тысяч рублей, но  Подробные результаты президентских выборов в Грузии 1995 г.

Подробные результаты президентских выборов в Грузии 1995 г.  Кладбище Монмартра

Кладбище Монмартра  День 30. Май моими глазами.

День 30. Май моими глазами.  О лукавом «союзнике» России Опять нож в спину?

О лукавом «союзнике» России Опять нож в спину?  Новости автопрома. АвтоВАЗ представил модернизированную версию внедорожника

Новости автопрома. АвтоВАЗ представил модернизированную версию внедорожника  Нужно ли нам было 300 сортов колбасы, или Плата за полные прилавки

Нужно ли нам было 300 сортов колбасы, или Плата за полные прилавки