Гламур в фольклоре 19 века. «Чинги-дрынги, мой фетон»

goodpeople — 09.06.2017

goodpeople — 09.06.2017

Во второй половине 19 века русские фольклористы с печалью констатировали, что русская крестьянская песня начала стремительно опошляться. Старики еще пели свое, старинное – былины да протяжные и обрядовые песни, а молодежный «актуальный» песенный фольклор был совсем другой. Тогда примерно 90% населения России жили в деревнях, но 10 % города влияли на крестьянское сознание роковым образом. Только в глухих деревнях еще можно было застать нетронутый цивилизацией патриархальный крестьянский уклад и песенную культуру.

А в основной массе деревенская молодежь лелеяла уже другие идеалы. Город манил огнями счастливого мира красивых и праздных людей, не гнущих спину на пашне, без лаптей, мозолей и соленого пота. Оттуда деревня черпала свой голливуд и культуру лакейского гламура.

Эти песни попали в зону сомнительного по своей ценности фольклора. Те, кто занимался записью русских песен (не только текстов, но и напевов), вообще не включали эти песни в свои сборники.

В них выражена психология крестьян-мигрантов, хлебнувших городской цивилизации, и с ними же эта культура пришла в деревню. Так что, по сути - это полукрестьянский – полугородской фольклор.

В статье на эту тему русского журналиста Владимира Михневича, опубликованной в 1880 году, приводятся колоритные цитаты из текстов этих песен.

В них мы видим совершенно новые, непривычные крестьянские идеалы красоты и морали.

Положительный образ добра-молодца в подпоясанной холщовой рубахе ушел в прошлое. Теперь у деревенской девушки в цене другой типаж.

Как на Ванюшке, на Степаныче

Сюртук бархатный, жилет розовый,

Галстух шелковый, платок во руке батистовый.

Он щепетко ходит,

Манежно ступает,

Сапог не ломает,

Чулок не марает.

Ой, люшеньки-люли!

Чулок не марает.

Дальше в тексте девушки предлагают Ване выпить зелена вина, но у него имеются принципы:

Не пью вина я зеленаго.

Я кушаю водки

И то для охотки.

Почему-то женская красота не воспевается в этих песнях так восторженно, как мужская. Наверное, потому, что песни девичьи.

Вот еще одна популярная песня про другого Ваню.

Ваня в зеркало гляделся

Сам собою смотрелся.

Какой я хороший,

Какой я пригожий!

Рубашка французская,

Жилетка с цветами,

Шляпа с перами.

Голова с кудрями.

Кудри вьются каждый час.

Целуй молодца сейчас!

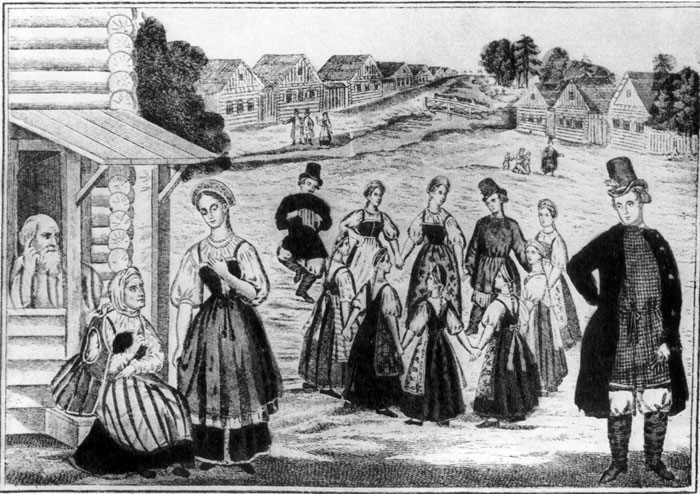

Возможно, на этой картинке как раз запечатлен такой гламурный Ваня (справа).

Литография А.В.Морзова, 1857 г.

В песне сватьи, представляющей свой «товар» родителям невесты, делается акцент на его модном «прикиде»:

Не иная молодая,

У нас вот – сюртук молодецкий!

Не иная молодая,

У нас вот- брюки молодецки!

Девичья красота теперь – это не щечки розовы и брови соболиные, это наряд по моде и средства макияжа. Самая желанная невеста, это та, которая «по-немецкому разубрана». Это означает «цветно платьице», «шубу шелковую», «куцубеючку пяльцевую», или уж, на худой конец, «ситинкюровую». Ну и конечно, какая же крестьянка без «цепочки дорогой» и «сережек брильянтовых».

Она набелена, нарумянена,

…при помаде всегда,

У девицы голова очень мило убрана.

Батюшка с матушкой, вырастившие такую кралю, осведомляют жениха, что

Она в нас чайем и кофеем упоена

И сдобным кренделем вскормлена.

У нее, кроме того

Походка дворянская

И речи деликатныя.

Любовные отношения в этих песнях имеют подчеркнуто меркантильный оттенок.

В хороводной песне есть такой своеобразный комплимент девушке:

Ах, красна девица!

Ваша бровь – сто рублей,

Ваш взгляд – пятьдесят,

Поцелуй – шестьдесят!

Девицы тоже оценивают парней в денежном эквиваленте. Кстати, вот народная примета из песни на этот счет:

У кого денег на мале,

У того руки в кармане.

У кого денег поболе,

У того руки на воле.

Это важно, потому что внешний вид бывает обманчив. Парень может носить сапоги со скрипом и манишку белую, а дома у него «гроша не найдешь, оброков не платит». Кстати, абсолютно современный тип любителя пустить пыль в глаза, только вместо оброка - не выплаченный кредит или ипотека)

В хороводных песнях идет игра в торг между девушками и парнями. Не силушкой молодецкой имеет шансы покорить молодец девушку, а покупкой ей всяких гостинцев: «петербургских пряников», «конфекты – для совета», «изюму – для раздуму», «банку розовой помады», «широкаго коленкору, «лександрину» или «левантину» на платье, «тальянский плат» или «батистову косынку». Девицы не возражают и против денег:

Нам на белые белилы,

На красные румяна.

Мы набелимся, нарумянимся,

Добрым молодцам лучше приглянемся.

Интересно, как заново перепевались старые народные песни. Автор статьи приводит пример старинной лирической песни, в которой рассказывается о том, как добрый молодец раскинул в поле шатер, скатерть самобранку, и вдруг к нему явилась девица, стала «в золоты гуселюшки играти». В новом варианте этой песни никаких старомодных «гуселюшек». Стол накрыт лаконично, но со вкусом.

Разослал тут гранитуровый платок,

Разломил он бел крупищатый калач,

Сам поставил водки полуштоф.

Не отколь да взялась девица.

Девица не намерена пить водку, и музыкой она молодца услаждать не собирается.

Тебе бог помощь, удалой молодец!

Я пришла к тебе не пить, не есть-кушать,

Я пришла к тебе во карты играть,

Что во карты, во шахматы

И во все игры немецкия!

Ну, дальше там поется, что она обыграла его в карты и шахматы, посмеялась над ним и ушла. Это уже какой-то далекий от образа Аленушки типаж)

Из города в крестьянскую песню проникает книжный вирус мелодраматизма:

Возьми в руки пистолетик,

Заряди легкой заряд,

Расстрели мою грудь!

Я тем буду довольна -

Сократишь ты жизнь мою.

И молодецкий вариант:

Если ты не любишь меня,

Убью мальчик сам себя.

Убьюсь мальчик застрелюсь

И покроюсь на век темнотой.

Чуть не ария Ленского перед дуэлью с Онегиным! ("А я быть может, я гробницы сойду в таинственную сень. И память юного поэта поглотит медленная Лета").

И самый писк и шик деревенской моды середины 19 века - плясовые песенки с абсудристскими текстами-скороговорками. Вот, например:

Чинги дрынги мой фетон,

Чинги дрынги фарафон.

Порти гирди гирдь гирдье,

Вовторых, вошгирде,

При-да при долине тах-тах-тинушке,

На дорожке, при долинушке.

Трудно представить себе, что это репертуар крепостной деревенской молодежи, некоторые из этих песен были записаны даже в глухой Чердыни. Некрасовский образ народной песни как непрерывного крестьянского стона как-то начинает колебаться и размываться в сознании.

С другой стороны, та картина, которую дают нам эти песни - такой художественный фейк, преломленный через крестьянское сознание миф о том, что есть настоящий городской шик.

Теоретически, если бы кто-то захотел на основании этого фольклора воссоздать образ русской крестьянки времен крепостного права, то запросто мог бы получиться портрет гламурной барышни с белилами, румянами, с красной помадой на губах и набриолиненной косой, с бриллиантами в ушах и ожерельем на шее, сидящей на завалинке с чашкой кофе.

А они были вот какие, совершенно прекрасные, но совсем не такие:

Фото примерно середины 19 века.

|

|

</> |

Пенсионный возраст и система выплат в Испании

Пенсионный возраст и система выплат в Испании  Раскрыта причина пожаров в Калифорнии

Раскрыта причина пожаров в Калифорнии  Инвестор должен окупить

Инвестор должен окупить  Росэлторг, электронная площадка, на которой проводятся торги, подверглась

Росэлторг, электронная площадка, на которой проводятся торги, подверглась  Про обсуждение с жителями Африки празднования Нового года в России

Про обсуждение с жителями Африки празднования Нового года в России  Мсты такие, Мсты сякие.

Мсты такие, Мсты сякие.  Идеальные выборы

Идеальные выборы