Дмитрий Травин "Как мы жили в СССР", 2024 г. — 21

zotych7 — 23.02.2025

zotych7 — 23.02.2025

Начало см. https://zotych7.livejournal.com/6472600.html и далее в архиве

Глава 4. Адаптация Гомососа

Гомосос, как следует уже из определения, данного этому явлению Зиновьевым, не был пассивным обитателем просторов большой Советской страны. Он адаптировался к своей среде обитания, то стремясь слиться с природой и затеряться на этих просторах, то совершая вдруг яркие нестандартные поступки, которых требовала его не погубленная системой индивидуальность. Гомосос мог порой низко пасть, проявляя крайний конформизм, а в иной ситуации мог вознестись над суетой советского мира, демонстрируя, что он, несмотря на всякий «советикус», все-таки остается Гомо.

Аграрный вопрос в «Принцессе Турандот»

Как-то раз известный сатирик Аркадий Райкин попытался осовременить постановку «Принцессы Турандот» в московском Театре имени Вахтангова. По задумке Райкина, принцу Калафу на сцене задавался провокационный вопрос: «Что будет с сельским хозяйством?», после чего маски должны были в страхе разбегаться. Естественно, столь крамольную фразу в текст пьесы-сказки Карло Гоцци вставить не разрешили [Райкин 2006: 348]. В ней увидели намек на проблемы аграрной экономики, которые даже рядовому театральному зрителю представлялись все менее разрешимыми.

Советский человек 1970‑х во многом жил намеками. За сказанное в узком кругу слово уже не сажали, как при Сталине, однако истинной свободы не появилось. Поэтому слово становилось объектом большой игры, втягивавшей в себя миллионы. Главным способом такой игры становился политический анекдот. А главными объектами высмеивания – маразматические вожди (Брежнев), печальное революционное прошлое (Петька и Василий Иванович), а также липовая дружба советских народов (чукчи). Ничего святого в 1970‑х не оставалось, и семидесятники впитывали цинизм чуть ли не с молоком матери.

Типичные анекдоты про Брежнева уже приводились выше. А вот весьма характерный анекдот про Чапаева:

– Когда война закончится, мы здесь консерваторию построим, и здесь, и здесь…

– Зачем нам столько консерваторий, Василий Иванович?

– Изголодался народ сильно, так хоть консервами его накормим.

В серии про чукчу лидировал, пожалуй, следующий анекдот. Старого чукчу решили избрать почетным академиком. Он согласился: «Если по четным, то можно. А по нечетным я рыбу ловлю».

Задавленный пропагандой, советский интеллигент искал способ сохранить уважение к самому себе, искал форму сохранения себя как личности. Человек был бесправен, но находил возможность с иронией взглянуть на систему, которая делала его таковым. А потому в анекдотах разнообразные черты системы пронизывала гипертрофированная тупость. В мире политического анекдота рассказчик выглядел взрослым, умным, ироничным человеком, снисходительно смотрящим на копошащихся перед ним убогих представителей системы: выжившего из ума правителя, необразованного выдвиженца Гражданской войны и диковатого обитателя советских окраин. Семидесятник не был творцом этого взгляда на мир, но политический анекдот стал для него своеобразным «народным университетом». «Аспирантурой» же становилась театральная аллюзия. Те режиссеры, которые опасались ее использовать, не имели в 1970‑е по-настоящему шумного успеха. Понятно, что кто-то из зрителей шел на великих артистов, а кто-то хотел приобщиться к вечным ценностям, но валом валили советские люди лишь туда, где появлялась публицистичность. В этом, например, состоял успех БДТ при главном режиссере Георгии Товстоногове. Прекрасно сказал об этом Сергей Юрский, сыгравший в Большом драматическом несколько звездных ролей. По мнению Юрского, театр был хорош и до прихода нового главрежа, однако часто пустовал из‑за невнимания массового зрителя. Товстоногов же не побоялся использовать аллюзии. Он с либеральных позиций заговорил о сегодняшних проблемах даже в классических пьесах [Юрский 2002: 215]. И в итоге получались аншлаги. Зрители специально ехали в Ленинград из Москвы и других городов страны, чтобы посмотреть спектакли Товстоногова.

БДТ напоминал зрителям

об античеловеческой сущности власти и необходимости защищать человеческое достоинство, помогая моральному сопротивлению, к которому звал по «Голосу Америки» Солженицын, и именно эта линия и создала театру особую славу, а Товстоногову репутацию «волка», которого как ни корми, а он все не туда смотрит

[Золотоносов 2004: 14].

Примерно так же поступала московская «Таганка». Актриса Алла Демидова отмечала, что языком этого театра был публицистически открытый разговор со зрителем.

Иногда мы просто обращались к залу, как к партнеру, а иногда пространство сцены увеличивали до задней стены зрительного зала [Демидова 2000: 219, 272].

В итоге опять-таки выходили аншлаги. Смотреть спектакли, поставленные на «Таганке», ехали из Ленинграда.

Популярность театра 1970‑х во многом основывалась не на высокой культуре советской публики, а на том, что он брал на себя функции, театру обычно несвойственные. В условиях жесткого цензурирования прессы, в условиях, когда смелые фильмы лежали «на полках», а вольные романы «в столе», слово свободы могло прийти только со сцены. Зритель, желавший услышать хотя бы намек на критику режима, искал его даже в интонациях артистов.

Помимо БДТ и «Таганки», в сфере аллюзий лидировали московские театры «Современник» и «Ленком». Судя по реакции зала, бóльшую часть зрителей волновал, скорее, политический подтекст, нежели духовный месседж драматургов. Смелый режиссер 1970‑х был дополнением к политическому анекдоту и кухонному диспуту. Например, после Пражской весны, когда власти усилили театральную цензуру из страха культурной революции, которая может случиться по чехословацкому образцу [Золотухин 2007: 98], ленинградский зритель ломился в БДТ на предварительные просмотры спектакля «Цена» по пьесе Артура Миллера. Связано это было не столько с самой пьесой, сколько с тем, что драматург, как стало известно многим, осудил ввод войск в Чехословакию и был по этой причине фактически запрещен в СССР [Юрский 2002: 120–121].

Некоторые политически перевозбужденные «интерпретаторы» умудрились увидеть намек на чехословацкие события даже в детском фильме Ролана Быкова «Внимание, черепаха!» (1971). Там несчастное животное чуть было не попадает под танковую колонну. И вот результат: маленькая на «Ч» – значит, Чехословакия. Танки – значит, намек на подавление Пражской весны [Сурикова 2002: 28].

Успех у зрителя мог определяться двумя-тремя острыми местами. Замечательную историю в этой связи вспоминал поэт Андрей Вознесенский. 3 февраля 1965 года он выступал в Театре на Таганке. При словах «Сегодня у нас особо счастливый день» в зале интенсивно захлопали. Удивленный таким энтузиазмом поэт пояснил, что причина особого счастья – день рождения завлита. Однако, как выяснил он позднее, в этот день на Красной площади хоронили нелюбимого интеллигенцией партократа Фрола Козлова [Вознесенский 2006: 132].

На рубеже 1970–1980‑х годов я был заядлым театралом и мне часто приходилось слышать, как зал разражался аплодисментами именно в том месте, где имелись некие аллюзии. Зритель не столько сопереживал героям, сколько ждал сенсации с тем, чтобы можно было на кухне пересказать друзьям услышанное. Театр 1970‑х – это в значительной мере не о смысле жизни, не о поисках себя, не о добре и зле, а о вождях, цензуре и проблемах сельского хозяйства. В такой культурной среде формировались семидесятники. Это нашло потом отражение в семидесятнической художественной литературе. То, что для театральных режиссеров-шестидесятников было вынужденным поворотом к зрителю, живущему в условиях советской цензуры, для деятелей культуры из поколения семидесятников стало доминирующей формой творчества. Публицистичность усилилась, поскольку иной формы самовыражения многие семидесятники просто не понимают. Вечные темы, которые интересовали бы читателя спустя многие годы, семидесятникам плохо понятны. Похоже, наиболее популярные авторы считают такие темы не слишком плодотворными.

Нынешняя беллетризированная публицистика часто прямолинейна, поскольку не нуждается в эзоповом языке, в аллюзиях. Публицистичность искусства 1970‑х не так бросалась в глаза, поскольку зритель должен был сам отыскать подтекст в тексте, который, вообще-то, являлся не публицистическим, а художественным. Аллюзии бывали самыми невероятными. Когда Георгий Данелия собирался снимать гоголевские «Мертвые души», начальство поинтересовалось: «У вас, небось, помещики на секретарей обкомов похожи будут?» [Данелия 2006: 322]. Любопытно, что точно таким же, независимо от истории с «Мертвыми душами», оказалось восприятие режиссером Андреем Смирновым фильма Сергея Соловьева «Егор Булычов» (по пьесе Максима Горького): «Это же грандиозная история смерти какого-нибудь секретаря обкома» [Соловьев 2008б: 26].

Впрочем, цензура стояла на страже режима. «Егора Булычова» отпечатали минимальным числом копий, так что широкий зритель его даже не увидел. В «Обыкновенном чуде» Марка Захарова вырезали реплику «Стареет наш королек». Нашли в этом намек на Брежнева [Захаров 2000: 127]. А Георгий Товстоногов сам отказался ставить в БДТ шекспировского «Юлия Цезаря», поскольку «любой дурак из обкома найдет в ней (пьесе. – Д. Т.) современные аллюзии» [Рецептер 2006: 59]. Обжигаясь на молоке, советская цензура дула порой на воду. В одном из фильмов Георгия Данелии не пропустили музыку (!) Андрея Петрова, сочтя ее слишком западной, хотя вряд ли кто-то из цензоров понимал, что это значит. Спастись удалось отговоркой, что, так как события фильма происходят в Арктике, Петров использовал мелодии народных песен чукчей. Идеологических диверсий со стороны чукчей цензура, по-видимому, не опасалась и согласилась считать западный крен любовью к народному творчеству [Данелия 2006: 154]. А вот Шекспиру замаскироваться не удалось. В «Ромео и Джульетте» синьор Капулетти вместо слов «И будете свидетели веселья, подобного разливу вод в апреле» вынужден был произносить «разливу вод весенних». Почему? Да потому, что цензура в словах трагедии Шекспира увидела намек на Ленина – апрель (день рождения вождя), Разлив (место, где он скрывался) и т. д. [Дуров 2008: 133].

Однако во многих случаях цензура была бессильна. Вот какая история произошла с танцовщиком Владимиром Шубариным. Казалось бы, в танцах ничего оппозиционного найти нельзя. Но, приехав как-то раз в Ижевск, артист, еще не начав танцевать, столкнулся с громом аплодисментов. После концерта выяснилось, что город переименован в Устинов (в честь недавно усопшего министра обороны) и горожане восторгались тому, что жена Шубарина, ведущая концерт, обратилась к ним как к жителям Ижевска, а не как к «устинянам». Естественно, артисты получили выговор от начальства, и на следующем концерте ведущая, смирившись формально с реалиями, сказала: «Здравствуйте! Мы впервые в городе Устинове… – В зале возникла пауза… шумок, потом смех, переходящий в хохот и аплодисменты. – Но, – продолжила она, – для жителей древнего города Ижевска мы привезли новую программу» [Шубарин 2007: 12].

Чем меньше оставалось у советских людей коммунистических иллюзий, чем дальше в прошлое отступала героика революции, тем менее эффективны оказывались цензурные ограничители. В какой-то момент у советских властей, пытавшихся контролировать сознание общества, возникла проблема так называемого неконтролируемого подтекста. Например, цензура опасалась даже использования термина «свобода» в названиях художественных произведений. Владимир Войнович, у которого принудительно изменили заголовок книги, содержащий это слово, объясняет ситуацию следующим образом. Контролируемый подтекст

угадать было нетрудно. Если, скажем, автор писал о гитлеровских лагерях, то, скорее всего, он при этом имел в виду лагеря сталинские. Если актер произносил со сцены слова «не всё в порядке в королевстве Датском», значит имел в виду Советский Союз. Неконтролируемый подтекст был такой подтекст, о котором порой сам автор не подозревал. В то время родился даже анекдот. На вопрос, что такое неконтролируемый подтекст, следовало объяснение: «Это если вы, допустим, смотрите фильм, не имеющий никакого отношения к политике. Видите темные горы, заснеженные вершины, синее небо и думаете: „А все-таки Брежнев сволочь“»

[Войнович 2010: 544].

Анекдот анекдотом, но Шубарин рассказывает историю, чрезвычайно точно иллюстрирующую проблему неконтролируемого подтекста. Как-то раз он поставил еврейский танец под названием «Семь сорок». Вообще-то, народные танцы в СССР практиковались весьма широко, и никто бы, наверное, ничего криминального в шубаринском номере не увидел, если бы не одно но. Различные сцены страны заполняли пляски русские, украинские, лезгинские, таджикские, цыганские. Даже танцы народов Прибалтики… Но только не еврейские. Поэтому «Семь сорок» сразу воспринят был зрителями как нечто оппозиционное. В Одессе его исполнение сопровождалось взрывом аплодисментов и выкриков, которые не утихали на протяжении всего танца. Почему? «Ты показал отъезд еврея в Израиль», – разъяснил Шубарину реакцию публики местный знаток. Сам танцовщик понятия не имел о том, что столь глубоко копнул. Сей политический аспект ему и в голову не приходил при постановке танца [Шубарин 2007: 221].

Поленом по лицу

Как ни вторгалось государство в жизнь простого человека, подавляя его пропагандой и цензурными ограничениями, советский интеллигент находил способ держать фигу в кармане и даже при случае демонстрировать ее публично. Но бывали страшные случаи, когда система давила нас совершенно безжалостно. И увернуться от нее не было никакой возможности.

Женщина, о которой я хочу рассказать, работала на соседней кафедре, преподавала философию. Преподавателем была весьма средним, но человеком – милым и обаятельным. Слегка непутевым. Суетливым. Трудно сосредоточивающимся на своей работе. Таких людей, как она, в Советском Союзе было множество. Сотни тысяч, если не миллионы. И героиня этого очерка, наверное, спокойно прожила бы свою жизнь, коли не дочь. Та вдруг решила выйти замуж за иностранца. Финна. Финского коммуниста.

В 1970‑х у нас подобное формально не запрещалось. Поступок расценивался как допустимый, но непатриотичный. Того, кто уезжал, впрочем, патриотизмом было уже не достать, а вот родственникам и сослуживцам порой доставалось. У моей знакомой после выезда дочери за границу на постоянное место жительства возникли проблемы. Не спасло даже то, что дочь выходила замуж за человека, близкого нашим коммунистам по мировоззрению. Подобные истории в СССР были не единичны. К примеру, в Институте США и Канады АН СССР одна сотрудница вышла замуж за итальянского коммуниста, но коммунистическая ориентация не сняла вопроса о ее увольнении [Черняев 2008: 91].

В общем, в повестку дня партийного собрания нашего института поставили вопрос о персональном деле преподавателя философии. Обычно партсобрание было рутиной. Его требовалось просто «отсидеть», не обращая внимания на содержание [Юрчак 2014: 198]. Раз в месяц коммунисты в любой «конторе» обязательно должны были собираться вместе и делать вид, будто обсуждают некий важный вопрос. Зачитывались доклады, принимались резолюции, составлялись протоколы [Воронина, Соколова 2021: 372–415]. Два-три часа проходили в тоске при полной апатии аудитории. Но в этот раз вопрос был весьма конкретен – требовалось затравить человека. Никто в руководстве не желал ей зла. Но если бы вопрос не поставили на партсобрании, институтскому начальству досталось бы от райкома КПСС. Так требовала система, бороться с которой никто не хотел. «Час позора – век блаженства», – говорили порой о подобных случаях [Молева 2004: 322]. Никто не хотел, чтобы такие случаи возникали, но коли уж случилось… Короче, дело тщательно обсудили. Обвинили человека в плохом воспитании дочери. И дали партийное взыскание. Кажется, выговор с занесением в учетную карточку члена КПСС. Никто из коммунистов не протестовал, поскольку никто не хотел получить неприятностей на свою голову. Я тоже не протестовал. Меня и так несколько лет не пускали в аспирантуру. Если бы начал выпендриваться, не пустили бы вообще. Впрочем, если честно, я и не думал тогда выпендриваться. В СССР подобные дела были рутиной (хотя не часто встречавшейся). Мы все делали гадость, понимали это, но не ждали трагедии. Не мучились сильно из‑за того, что «бьем по живому». Мы полагали, что выговор потом снимут и все устаканится. Если бы моя знакомая претендовала на карьерный рост, партийное взыскание его остановило бы. А так… Наше советское сознание отличалось своеобразной раздвоенностью [Хархордин 2002: 357–358]. Вне пределов зала, где шло партсобрание, естественно было считать, что нет никаких проблем в интернациональном браке. Но в рамках административно-идеологической системы столь же естественным считалось смиряться с обстоятельствами и не плевать против ветра.

Увы, проблема не рассосалась. Обида перевесила здравый смысл. Моя знакомая стала халтурить. Студентам на лекциях все меньше говорила о философии, все больше – о том, как ее обижают. Конечно, кто-то тут же донес об этом начальству. В подобной ситуации выговор становился приговором. Получалось, что коммунист не исправился, а усугубил свою вину. И вот виновную выгнали с кафедры, переведя на другую работу. Явно второсортную. Возможно, она ждала в тот момент поддержки от своего друга – известного и довольно влиятельного ленинградского профессора. Не знаю, мог ли в такой ситуации он хоть чем-то помочь, но на деле, как видно, и не пытался. Даже дистанцировался от опасного человека. Профессор делал карьеру и справедливо боялся, что проявление излишнего гуманизма может ему помешать. Словом, она осталась одна. Мужа нет, друг предал, дочь укатила, начальство наказало, коллеги обдали безразличием… Кончилось дело суицидом. Никто не хотел такого исхода. Каждый думал, что его личный вклад в трагедию предельно мал. Но человека не стало.

Советская система тех лет не была столь людоедской, как сталинская. Если Бог миловал, ты мог прожить всю жизнь, даже не столкнувшись с моральными проблемами вроде тех, что я описал выше. Но Бог не всегда миловал. Александр Галич в стихотворении «Памяти Пастернака» описал атмосферу травли, которую, наверное, ощущал на себе всякий, по ком проходилась голосованием масса безразличных обывателей: «А зал зевал, а зал скучал – / Мели Емеля! / Ведь не в тюрьму и не в Сучан, / Не к высшей мере! / И не к терновому венцу / Колесованьем, / А как поленом по лицу – / Голосованьем!»

Вот другая история, произошедшая из проблемы «общения с иностранцами», которое формально, конечно, не запрещалось. Отец моего собеседника юриста Аркадия Гутникова работал начальником конструкторского бюро на крупном предприятии, связанном с военным производством (ЛОМО). В начале 1980‑х из США в Ленинград приехал родственник его жены и пожелал встретиться. Гутников пошел советоваться в Первый отдел (такие отделы, непосредственно связанные с госбезопасностью, существовали на всех предприятиях, где имелась секретная информация), а там его уже ждали, поскольку в КГБ, естественно, имели информацию о визите иностранца. Встречаться с родственником запретили, но говорить американцу о запрете тоже было запрещено: формально ведь в СССР не признавали существование контроля за гражданами. Пришлось Гутникову срочно сделать вид, будто он уехал в командировку [Гутников, интервью]. Если бы сотрудник такого ранга, как он, нарушил инструкцию Первого отдела, то лишился бы должности и уже не смог найти сопоставимую по зарплате и статусу работу.

Пройтись по невинному человеку могли не только за «связи с иностранцами», но, скажем, и за связи с инакомыслящими и инаковерующими. Алексей Юрчак в своей замечательной книге об СССР и семидесятниках описывает случай коллективной проработки комсомольца, согласившегося стать преподавателем латыни в духовной академии [Юрчак 2014: 230–231]. Но, пожалуй, наиболее показательной историей эпохи стал процесс «зачистки» ИМЭМО, где в ту пору работало множество грамотных специалистов из сферы социальных наук. ИМЭМО был не рядовой, а в определенном смысле элитной научной структурой. Он делал аналитические записки о состоянии мировой экономики для ЦК КПСС, а его директор, академик Иноземцев, входил в узкий круг экспертов, работавших временами лично на Брежнева. В кругу друзей Иноземцева звали Кока-Колой, что было, во-первых, созвучно его имени-отчеству (Николай Николаевич), а во-вторых, отражало его симпатии к западному экономическому опыту. Возможно, это и погубило академика, а заодно поставило под удар весь институт. В начале 1980‑х, когда партийное руководство страны достигло весьма преклонного возраста и начало постепенно уходить из жизни, прошел слух, что Иноземцева могут сделать секретарем ЦК КПСС. Это назначение явно было неприемлемо для консерваторов в партийной верхушке, а кроме того, для тех, кто сам метил на данное место. Возможно, лично Иноземцеву никто зла не желал, но тут подвернулась возможность его дискредитировать, и закрутилось «полено», бьющее по лицу всех вокруг – виновных и невиновных.

В апреле 1982 года, то есть вскоре после смерти Михаила Суслова – секретаря ЦК и главного партийного идеолога, – двух сотрудников ИМЭМО, Андрея Фадина и Павла Кудюкина, арестовали по обвинению в антисоветской деятельности. Эти ребята по своим взглядам были скорее левыми, чем правыми, и никакой кока-колонизации СССР не могли себе даже помыслить. Они любили Эрнесто Че Гевару и революционное движение в Латинской Америке [Черкасов 2004: 490–491], но тем не менее их сочли антисоветчиками. Возможно, лишь для того, чтобы поставить под удар Кока-Колу: змею, мол, на груди пригрел. Уберечь Фадина с Кудюкиным от репрессий было невозможно в любом случае, однако Иноземцев решил покарать не только непосредственно виновных, но еще и все их окружение. То ли таким образом надеялся спасти собственную карьеру, то ли считал, что без показательной порки немногих пострадает весь институт. Недосмотрели, скажут про руководство ИМЭМО партийные бонзы, потакали. А может быть, тайно даже разделяли антисоветские взгляды?

Весьма характерно, что Иноземцев, по мнению многих, был человеком весьма порядочным. Он поддерживал и продвигал сильных ученых. А кроме того, бесспорно, как фронтовик обладал личной смелостью. Но в данной истории его будто подменили. Директор ИМЭМО осознанно пошел на минимально необходимые репрессии. Георгий Мирский – один из тех, кто должен был пострадать, – поинтересовался происходящим у самого Иноземцева. Тот посмотрел на подчиненного бесконечно усталым взглядом и произнес: «Ну что ты от меня хочешь?» [Мирский 2001: 229]. И впрямь, все ведь понимали, что без жертв не обойтись.

Тактика Иноземцева заключалась в том, чтобы минимизировать потери, сдать все, что он не может сохранить, но ограничиться партийными выговорами тем своим сотрудникам, которых он ценил, но кто, так или иначе, оказался связанным с «делом Фадина – Кудюкина»

[Черкасов 2004: 510].

В реальности получились не только партийные взыскания, но и серьезные понижения в должности. Некоторым сотрудникам пришлось перейти в другой институт. Тех, кто был менее известным, увольняли даже без конкретного варианта трудоустройства. Смелые люди, правда, пытались сопротивляться. Одна из сотрудниц, например, уходить из ИМЭМО решительно отказалась. Тогда с ней поступили хитро – лишили права читать литературу, предназначенную для служебного пользования, а затем сказали, что теперь она по объективным причинам не сможет справляться с работой и, значит, должна быть уволена [там же: 515]. В обычной ситуации получение допуска в спецхран для академического исследователя являлось формальностью. Однако система ограничений доступа к научной литературе позволяла нелояльного к власти человека серьезно наказывать. Сотрудник ИМЭМО, в частности, без допуска лишался права пользоваться значительной долей зарубежных материалов и, соответственно, сильно терял в компетентности. В заграничные библиотеки он тем более не мог попасть, поскольку становился невыездным. И в итоге такой сотрудник лишался возможности делать именно ту работу, которая входила в его обязанности.

Для того чтобы сохранить ИМЭМО, Иноземцев не ограничился проработкой своих кадров. Он постарался также остановить приход в институт тех талантливых молодых сотрудников, чья биография по какой-то причине смущала партийное руководство [Певзнер 1995: 424–428]. Эти люди могли даже не знать про Фадина и Кудюкина, но косвенным образом страдали из‑за их дела. Иноземцев никому не желал зла, как не желали зла его заместители, члены партбюро и некоторые из вышестоящих начальников. Однако система рубила лес и не обращала внимания на летящие при этом щепки. Спасти ИМЭМО от этой рубки удалось, лишь дойдя до самого верха системы. Георгий Арбатов и Александр Бовин – два друга Иноземцева и соратника по работе на Брежнева – смогли попасть в связи с этим делом на прием лично к генеральному секретарю. Тот из‑за болезни уже почти ничего не соображал, но решился помочь:

– Что я должен делать?

– Позвоните Гришину и скажите, чтобы оставили институт в покое.

– Как его зовут?

– Виктор Васильевич

[Бовин 2003: 392].

Брежнев сделал звонок первому секретарю Московского горкома КПСС (чье имя-отчество он уже не помнил) и решил проблему института. Научные кадры удалось спасти. Но спасти самого Иноземцева оказалось невозможно. Летом того же года он вдруг скоропостижно скончался от инфаркта. По всей видимости, сказались не только переживания, связанные с карьерой. Совестливому человеку трудно было давить собственных товарищей ради высшей необходимости.

Рублевые вклады с повышенной ставкой: как новым клиентам получить максимальный доход

Рублевые вклады с повышенной ставкой: как новым клиентам получить максимальный доход  ПРОВАЛ.

ПРОВАЛ.  Уровень европейской жизни: всё на века и приспособлено для дела

Уровень европейской жизни: всё на века и приспособлено для дела  "Мы не хотели вас обидеть, случайно в общем повезло..."

"Мы не хотели вас обидеть, случайно в общем повезло..."  Новый «горбачевизм»: нельзя допустить даже намёка на дворцовый переворот

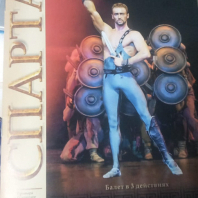

Новый «горбачевизм»: нельзя допустить даже намёка на дворцовый переворот  "СПАРТАК"

"СПАРТАК"  Убивать их всех! - 68

Убивать их всех! - 68  Русским нельзя улыбаться

Русским нельзя улыбаться  Белочехи в Омске снимали по-полной

Белочехи в Омске снимали по-полной