Церковь смягчает отношение к самоубийцам

sergeytsvetkov — 11.10.2025

sergeytsvetkov — 11.10.2025

Смерть — это такое блюдо, в которое необходимо добавить щепотку чёрного юмора.

Поэтому начну с высказывания классика американской комедии Джорджа Карлина:

"Самое забавное в смерти то, что ты не знаешь, что ты мертв. Это как быть глупым — страдают только окружающие".

В античной культуре отношение к самоубийству было неоднозначным. В греко-римской цивилизации самоубийство осуждалось как правило, но допускалось и оправдывалось в случаях тяжелого позора, неизлечимой болезни или великого личного несчастья.

В Древней Греции самоубийство иногда разрешали официально и даже предоставляли яд, если были веские основания. Примером осознанного суицида в античности служит Сократ, который принял цикуту по приговору государства, что философы впоследствии интерпретировали как акт освобождения души и доказательство бессмертия.

Суицид также имел выраженное символическое значение — как акт протеста, выражение стыда, преданности или освобождения. Сенека в Древнем Риме — чтобы избежать гнева и казни от Нерона.

Теперь перейдём к христианству.

Начнем с Писания, ведь, согласитесь, в спорах о вечности лучше опираться на первоисточник, а не на слухи у церковного крыльца. Библия, как ни странно, не содержит прямого и недвусмысленного запрета на самоубийство. Однако есть несколько эпизодов, которые заставляют задуматься.

В Ветхом Завете мы встречаем несколько случаев самоубийства, и, что любопытно, без явного осуждения. Например, Самсон, герой с прической, достойной рок-звезды, обрушил храм на филистимлян и на себя (Судьи 16:29–30). Библия представляет это как подвиг, а не грех. Саул, первый царь Израиля, тоже выбрал смерть от собственного меча, чтобы не попасть в руки врагов (1 Царств 31:4–5). Никаких комментариев о его загробной участи Писание не дает. В Новом Завете есть Иуда Искариот, который, предав Христа, повесился (Матфея 27:5). Но даже здесь акцент скорее на предательстве, чем на способе ухода из жизни.

Шестая заповедь — «не убий» (Исход 20:13) — часто интерпретируется как запрет на убийство вообще, включая себя. Логика проста: жизнь — дар Божий, и отбирать её у себя — это как вернуть подарок Создателю с надписью «Не подошло». Но, честно говоря, это уже толкование, а не прямой текст. Библия молчит о конкретном наказании для самоубийц, оставляя простор для теологических споров, которыми церковь и воспользовалась с энтузиазмом, достойным лучшего применения.

Когда же христианство начало вводить ограничения?

Самоубийство как грех начало клеймиться не сразу, а примерно с IV–V веков, когда христианство стало государственной религией, а богословы занялись систематизацией грехов. До этого, в эпоху мучеников, смерть ради веры считалась чуть ли не билетом в рай, и грань между самопожертвованием и самоубийством была тонкой, как папирус.

Один из первых, кто четко высказался против самоубийства, был Августин Блаженный — человек, который, кажется, написал больше, чем все мы вместе взятые успеем прочитать. В своём труде «О граде Божием» (около 413–426 годов) он утверждал, что самоубийство — это нарушение заповеди «не убий», поскольку человек не имеет права распоряжаться своей жизнью, которая принадлежит Богу.

К VI веку церковь начала оформлять эти идеи в каноны. Соборы запретили хоронить самоубийц на освящённой земле, постановили, что самоубийц нельзя отпевать, а их тела иногда даже подвергались посмертному унижению — например, их могли протащить по улицам или оставить без погребения.

В древнерусской истории есть трагический, но интересный случай. Княгиня Евпраксия, жена рязанского князя Фёдора Юрьевича, в 1237 году, узнав о смерти мужа во время нашествия войск Батыя, вместе с маленьким сыном покончила с собой, выбросившись из окна терема. Впоследствии она была причтена к лику святых.

Согласно средневековым христианским представлениям, cчиталось, что самоубийство — тяжкий грех, поскольку человек отвергает Божий дар жизни и не успевает покаяться. А без покаяния, как любили напоминать священники, дорога вела прямиком в ад. В католической традиции ад был самым вероятным пунктом назначения, хотя некоторые богословы допускали, что Бог в Своей бесконечной милости может судить душу по её жизни в целом, а не только по финальному акту.

И только в новое время, постепенно, христианские церкви начали смягчать подход. Всё чаще рассматриваются обстоятельства этого страшного шага. Католическая церковь сегодня, например, признаёт, что психическое состояние может снижать ответственность человека. То есть если человек покончил с собой не из «гордой воли», а в состоянии болезни, то и осуждать его так же, как в Средневековье, несправедливо.

Патриарх Алексий II, ныне покойный, в 1990 году разрешил отпевание и поминовение Марины Цветаевой, покончившей свою жизнь самоубийством. При этом она не была психически больным человеком. Но патриарх учел, какие тяжелые испытания выпали на ее долю, что бедная женщина была доведена до отчаяния. Стало быть, патриарх проявил христианское сострадание к ее участи.

Мне кажется, вопрос о самоубийстве отлично освещен А. Камю в эссе «Миф о Сизифе», каковой горячо рекомендую к прочтению. Там проблема поставлена прямо, без обиняков, во всем его экзистенциальном ужасе.

"Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема - проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить - значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное — имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями — второстепенно. Таковы условия игры: надо дать ответ. И если верно, как того хотел Ницше, что заслуживающий уважения философ должен служить примером, то понятна и значимость ответа — за ним следуют определенные действия. Эту очевидность чует сердце, но в нее необходимо вникнуть, чтобы сделать ясной для ума".

По Камю, самоубийство — один из способов борьбы с абсурдом бытия, один из методов познания мира. «Дойдя до своих пределов, ум должен вынести приговор и выбрать последствия. Таковыми могут быть самоубийство и возрождение».

Но просто самоубийство так же абсурдно, как и сама жизнь, не имеющая цели (смысла). Самоубийство как бунт против непознаваемости мира бесплодно. «На свой лад самоубийство тоже разрешение абсурда, оно делает абсурдной даже саму смерть».

А вот смерть-самопожертвование — есть деяние, где смерть вступает в гармонию с бытием.

Морального оправдания самоубийства, конечно, не существует. На него надо смотреть как на один из способов человеческого ответа на жизнь. И в иных случаях, как говорят многие вышеприведённые примеры, этот ответ может быть зрелым и выстраданным.

***

Приобретайте мои книги в электронной и бумажной версии!

Мои книги в электронном виде (в 4-5 раз дешевле бумажных версий).

Вы можете заказать у меня книгу с дарственной надписью — себе или в подарок.

Заказы принимаю на мой мейл [email protected]

«Последняя война Российской империи» (описание)

«Суворов — от победы к победе».

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

|

|

</> |

Проблематика роботов-арбитров в командных видах спорта

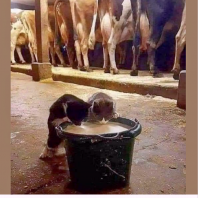

Проблематика роботов-арбитров в командных видах спорта  Ждут от нас рыбки котики от haniyan0891

Ждут от нас рыбки котики от haniyan0891  Лека с возлюбленной в Милане

Лека с возлюбленной в Милане  Рыбка

Рыбка  ***

***  Осенью должны падать листья, а не настроение. 18.09.2025

Осенью должны падать листья, а не настроение. 18.09.2025  Более 800 римских монет найдены в кораблекрушении, произошедшем 1800 лет назад

Более 800 римских монет найдены в кораблекрушении, произошедшем 1800 лет назад  Американская "Прохоровка"

Американская "Прохоровка"