Безумие 1917 года глазами художника Константина Коровина

fluffyduck2 — 10.05.2021

Константин Алексеевич Коровин в своем дневнике очень ёмко, точно и

красочно описал виденные им эпизоды "окаянных дней" 1917 года. В

1922 году Константин Коровин эмигрировал. В своих мемуарах он

пытался понять причины русской катастрофы и сделал несколько

интересных наблюдений.

fluffyduck2 — 10.05.2021

Константин Алексеевич Коровин в своем дневнике очень ёмко, точно и

красочно описал виденные им эпизоды "окаянных дней" 1917 года. В

1922 году Константин Коровин эмигрировал. В своих мемуарах он

пытался понять причины русской катастрофы и сделал несколько

интересных наблюдений.

К.А. Коровин. "Революция"

* * *

Во время русской смуты я слышал от солдат и вооруженных рабочих одну и ту же фразу: «Бей, все ломай. Потом еще лучше построим!»

* * *

Странно тоже, что в бунте бунтующие были враждебны ко всему, а особенно к хозяину, купцу, барину, и в то же время сами тут же торговали и хотели походить на хозяина, купца и одеться барином.

* * *

Весь русский бунт был против власти, людей распоряжающихся, начальствующих, но бунтующие люди были полны любоначалия; такого начальствующего тона, такой надменности я никогда не слыхал и не видал в другое время. Это было какое-то сладострастие начальствовать и только начальствовать.

* * *

Странно то, что среди русских людей есть особенности отрадных вожделений души, радости и как бы самой большой и торжественной победы; как бы какие-то заключения важного дела, как бы служение чему-то нужному и высокому. Это есть желание сделать какую-либо особенную пакость счастью, успеху, удаче своему собрату, русскому же. Эта таинственная черта души русского мне, тоже русскому, совершенно не была понятна. И эту черту можно проследить в отношении друг к другу среди писателей и нашей критики.

* * *

Что бы кто ни говорил, а говорили очень много, нельзя было сказать никому, что то, что он говорит, неверно. Сказать этого было нельзя. Надо было говорить: «Да, верно». Говорить «нет» было нельзя — смерть. И эти люди через каждое слово говорили: «Свобода». Как странно.

* * *

Ученики Школы живописи постоянно митинговали, с утра до глубокой ночи. Они реформировали Школу. Реформа заключалась в выборе старост и устройстве столовой (которая была ранее, но называлась буфет). Странно было видеть, когда подавали в столовой какую-то соленую воду с плавающими в ней маленькими кусочками гнилой воблы. Но при этом точно соблюдался черед, кому служить, и старосты были важны, распоряжались ловко и с достоинством, как важные метрдотели.

* * *

Когда я ехал на извозчике, которых уж было мало, то он, обернувшись, сказал мне: «Слобода-то хороша, но вот когда в кучу деньги все сложат и зачнут делить, тут драки бы не вышло. Вот что». А я спросил его, а давно он в Москве возит. «Лет сорок», — ответил он.

* * *

При обыске у моего знакомого нашли бутылку водки. Ее схватили и кричали на него: «За это, товарищ, к стенке поставим». И тут же стали ее распивать. Но оказалась в бутылке вода. Какая разразилась брань… Власти так озлились, что арестовали знакомого и увезли. Он что-то долго просидел.

* * *

Учительницы сельской школы под Москвой, в Листвянах, взяли себе мебель и постели из дачи, принадлежавшей профессору Московского университета. Когда тот заспорил и получил мандат на возвращение мебели, то учительницы визжали от злости. Кричали: «Мы ведь народные учительницы. На кой нам черт эти профессора. Они буржуи».

* * *

Я спросил одного умного комиссара: «А кто такой буржуй, по-вашему?» Он ответил: «Кто чисто одет».

* * *

На рынке в углу Сухаревой площади лежала огромная куча книг, и их продавал какой-то солдат. Стоял парень и смотрел на кучу книг.

— Купи вот Пушкина.

— А чего это?

— Сочинитель первый сорт.

— А чего, а косить он умел?

— Не-ет… чего косить… Сочинитель.

— Так на кой он мне ляд.

— А вот тебе Толстой. Этот, брат, пахал, косил… чего хочешь.

Парень купил три книги и, отойдя, вырвал лист для раскурки.

* * *

Были дома с балконами. Ужасно не нравилось проходящим, если кто-нибудь выходил на балкон. Поглядывали, останавливались и ругались. Не нравилось. Но мне один знакомый сказал:

— Да, балконы не нравятся. Это ничего — выйти, еще не так сердятся. А вот что совершенно невозможно: выйти на балкон, взять стакан чаю, сесть и начать пить. Этого никто выдержать не может. Летят камни, убьют.

* * *

Больше всего любили делать обыски. Хорошее дело, и украсть можно кое-что при обыске. Вид был у всех важный, деловой, серьезный. Но если находили съестное, то тотчас же ели и уже добрее говорили:

— Нельзя же, товарищ, сверх нормы продукт держать. Понимать надо. Жрать любите боле других.

* * *

— В Дубровицах-то барыню, старуху восьмидесяти лет, зарезали. За махонькие серебряные часики. Генеральша она была.

— Что ж, поймали преступника? — спросил я.

— Нет, чего, ведь она енеральша была. За ее ответа-то ведь нет.

* * *

Один мой родственник, кончивший университет, юридический факультет, горел деятельностью. Он целый день распоряжался, сердился, кричал, был важен и строг. Он знал все, говорил без устали. «Я начальник домового комитета», — кричал он. И тут же он себе завел артистку, называя ее Лидия Павловна. Относился к ней почтительно, часто говоря: «Лидия Павловна этого желают». Потом украл у меня деньги и кстати чемодан с платьем. Управляя домовым комитетом, неустанно распоряжался, так что живущий там доктор Певзнер от него слег в постель и прочие жильцы плакали и, наконец, выгнали его с большим трудом. Теперь он коммунист.

* * *

После митинга в Большом театре, где была масса артистов и всякого народа, причастных к театру, уборная при ложах так называемых министерских и ложи директора, в которых стены были покрыты красным штофом, по окончании митинга были все загажены пятнами испражнений, замазаны пальцами.

* * *

Власть на местах. Один латыш, бывший садовник-агроном, был комиссар в Переяславле. По фамилии Штюрме. Говорил мне: «На днях я на одной мельнице нашел сорок тысяч денег у мельника». — «Где нашли?» — спросил я. — «В сундуке у него. Подумайте, какой жулик. Эксплуататор. Я у него деньги, конечно, реквизировал и купил себе мотоциклетку. Деньги народные ведь». — «Что же вы их не отдали тем, кого он эксплуатировал?» — сказал я. Он удивился — «Где же их найдешь. И кому отдашь. Это нельзя… запрещено… Это будет развращение народных масс. За это мы расстреливаем».

* * *

— Вы буржуазейного класса? — спросил меня комендант Ильин.

— Буржуазейного, — отвечаю я.

— Значит, элемент.

— Элемент, значит, — отвечаю я.

— Не трудовой, значит.

— Не трудовой, — отвечаю.

— Значит, вам жить тут нельзя в фатере, значит. Вы ведь не рабочий.

— Нет, — говорю я ему, — я рабочий. Портреты пишу, списываю, какой, что и как.

Комендант Ильин прищурился, и лицо превратилось в улыбку.

— А меня можешь списать?

— Могу, — говорю.

— Спиши, товарищ Коровин, меня для семейства мово.

— Хорошо, — говорю, — товарищ Ильин, только так, как есть, и выйдешь — выпивши. (А он всегда с утра был пьян.)

— А нельзя ли тверезым?

— Невозможно, — говорю, — не выйдет.

— Ну ладно. Погоди, я приду тверезый, тогда спиши.

— Хорошо, — говорю, — Ильин. Спишу, приходи.

Больше он не просил себя списать.

Взято здесь: https://duchesselisa.livejournal.com/250421.html

|

|

</> |

Доверие к XPR: основные принципы ответственного инвестирования

Доверие к XPR: основные принципы ответственного инвестирования  После новогодних праздников почему-то резко подорожала кошатина :-)

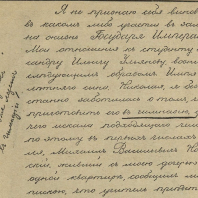

После новогодних праздников почему-то резко подорожала кошатина :-)  Образец почерка императора Александра III

Образец почерка императора Александра III  Либерал - уходи

Либерал - уходи  Вот как поступали 135 лет назад с уходящим годом:

Вот как поступали 135 лет назад с уходящим годом:  Про русское народное Новогоднее хлебосольство

Про русское народное Новогоднее хлебосольство  "только на этих кадрах промелькнуло где-то под полторы сотни ракет, а показана

"только на этих кадрах промелькнуло где-то под полторы сотни ракет, а показана  Фото от stereometria: Казань, декабрь 2024г.

Фото от stereometria: Казань, декабрь 2024г.