Банальное. Об институтах

krylov — 13.02.2014

Институты (начиная с государственных и кончая обычаями, модой и

т.п.) рождаются и умирают. Вроде бы мысль очевидная. Как и та, что

любое конкретное общество представляет из себя совокупность

растущих и умирающих институтов. При этом растущие и умирающие

институты не просто сосуществуют, но друг другу мешают – или,

наоборот, друг на друга опираются.

krylov — 13.02.2014

Институты (начиная с государственных и кончая обычаями, модой и

т.п.) рождаются и умирают. Вроде бы мысль очевидная. Как и та, что

любое конкретное общество представляет из себя совокупность

растущих и умирающих институтов. При этом растущие и умирающие

институты не просто сосуществуют, но друг другу мешают – или,

наоборот, друг на друга опираются.Интересно, что первая ситуация исследована гораздо лучше, чем вторая. «Новое сокрушает старое», «старое препятствует новому» - это такие затёртые когнитивные схемы, но они работают. Просто потому, что так на самом деле бывает. Типа – вот парусники, а вот пароходы, парусники пытаются использовать свои преимущества, изгибают обводы и перят облака парусов, но железки неумолимо наступают. Или вот универсальные магазины конкурируют с мелкими лавочками. А вот луддиты ломают машины, а потом луддитам ломают шеи. Ну и, само собой, социальная область: прогрессивный феодализм идёт на смену рабовладению, а там на подходе буржуазные революции и т.п.

Гораздо меньше внимания привлекают ситуации, когда старое находит в новом опору и поддержку и продлевает своё существование за его счёт. Старинный род избегает разорения, занявшись торговлей шерстью – что ввиду смягчения строгой аристократической морали стало считаться допустимым. Аристократия в целом решает проблему младших сыновей, отправляя их воевать и богатеть в новооткрытые заморские колонии. Разоряющиеся мелкие хозяйства кое-как дотягивают до моды на экологически чистые продукты и занимают эту нишу. И так далее.

Ещё менее заметны ситуации, когда новое опирается на старое – а без этой опоры лишается изрядной доли своей привлекательности, а то и вовсе помирает.

Например, век Просвещения был веком деистов и атеистов, но с моральными устоями, унаследованными от христианской эры. Рационализм и свобода от предрассудков в сочетании с твёрдыми понятиями о чести и долге и хорошими манерами и в самом деле является крайне привлекательным сочетанием человеческих качеств. Дальше, однако, христианское наследие стало мало-помалу истощаться, начались вопросы о том, зачем нам укрощать страсти, когда можно им предаться, и начался «романтизм» и вьющийся змейкой под ним мысль о допустимости «безобразий». Которые сначала обсуждали, а потом и практиковать принялись потихоньку – в стилистике «Бога-то давно нет, и, значит, того, можно и долги не платить… а то и более». Кончилось всё это мировой войной с миллионами убитых задёшево, отравляющими газами в качестве легального оружия – и, last not least, безумной пропагандой, превосходящей по уровню низости и цинизма самые дикие религиозные предрассудки.

Или вот исторический период, который мы все наблюдали, так сказать, на собственной шкуре. Был момент, когда в СССР уже разрешили частную инициативу, но ещё не открыли границы и не либерализовали экспортно-импортные операции. Если бы кагебисты хотели бы какого-то развития национальной экономики, они всеми силами оттягивали бы этот последний момент, дожидаясь, пока кооперативы не вырастут в предприятия, а советские заводы не докупят необходимые технологии. Но в их планы это не входило, и они убили экономику импортом (не только им, разумеется, ломали всеми способами, начиная с криминальных, но импорт был одним из важнейших факторов). При этом ещё лет десять советские заводы представляли известную ценность – они в принципе могли производить конкурентоспособную (хотя бы на внутреннем рынке) продукцию с хорошей долей родных комплектующих. Однако прошло десять лет, и окно возможностей закрылось. Дальше всё было сложнее (например, цена какого-нибудь подмосковоного заводишка, которы в девяностые стоил всего ничего, могла вырасти очень значительно), но никакой производительно-инновационной рыночной экономики западного типа на остатках советского наследия не возникло. «Быть могло, а стать не возмогло».

Некоторые же вещи и явления вообще могут появиться только на пересечении чего-то умирающего и чего-то возникающего, причём история даёт такой шанс один раз. Например, первый демографический переход – это подарок, который судьба приподносит нации лишь единожды. Причём он как раз является примером того самого пересечения: «старая» семья (ориентированная на большую детскую смертность и т.п.) плюс медицина и лекарства, снижающие детсткую смертность на порядок. Потом люди адаптируются к новой реальности, женщины идут работать и потреблять – и всё. Кто не успел, тот опоздал. Как навсегда опоздали русские – спасибо большевикам, срезавшим демографический навес.

Какой из всего этого следует вывод? Консервативный, разумеется. Некоторые очень старые и почти не имеющие опоры в реальности институты могут оказаться крайне полезными именно в видах дальнейшего прогресса и процветания. В том числе такие, которые сейчас выглядят дико и архаично. Как, например, монархия, сословная честь, какие-нибудь смешные предрассудки и т.п. Которые могут оказаться, если приглядеться, незаметной, но надёжной опорой для каких-то инноваций, которые у консервативных чудаков почему-то идут хорошо, а у прогрессивных прогрессистов – не очень, или вообще никак. (голосом Галковского) Вот, например, англичане очень консервативны, а почему-то регулярно оказываются впереди паровозов многих.

А нам… ну, например, не стоит русским поэтам переходить на обязательный европейский верлибр (введённый на Западе в целях укрепления единства культурного пространства ЕС), а стоит и дальше цепляться за рифму и правильный размер. Запланированную деградацию языка и культуры в целом мы тем самым не остановим, но хоть чуточку притормозим хоть на одном участочке. Уже хлебушек. А там дальше – мало ли, вдруг да где чего обломится.

|

|

</> |

Алюминиевый профиль V-паз: универсальный строитель современных конструкций

Алюминиевый профиль V-паз: универсальный строитель современных конструкций  Вопрос знатокам на засыпку. Сегодня куда ни плюнь - везде Холокост.

Вопрос знатокам на засыпку. Сегодня куда ни плюнь - везде Холокост.  Россия которую мы потеряли...

Россия которую мы потеряли...  Тверь - от Ворошиловских стрелков до Трехсвятской

Тверь - от Ворошиловских стрелков до Трехсвятской  10 февраля ● День памяти А.С. Пушкина и не только...

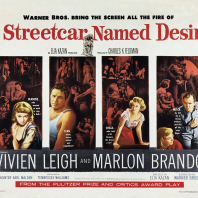

10 февраля ● День памяти А.С. Пушкина и не только...  "Трамвай "Желание", или Теннесси Уильямс и цензура

"Трамвай "Желание", или Теннесси Уильямс и цензура  «Обидно, что мама ведет себя так, как будто она не мама, а свекровь!» –

«Обидно, что мама ведет себя так, как будто она не мама, а свекровь!» –  11-12 февраля (астропотенциал)

11-12 февраля (астропотенциал)  По встречи в Эр-Рияде. Итоги

По встречи в Эр-Рияде. Итоги