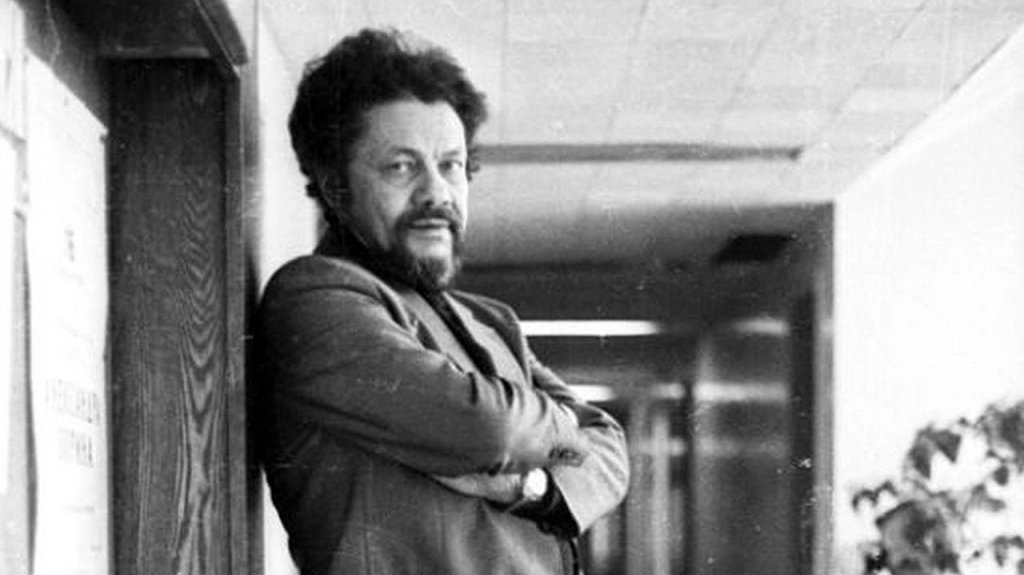

Александр Яковлевич Аронов

leorer — 12.10.2024

leorer — 12.10.2024

Прочитал у Егора Холмогорова:

Самая мерзкая книга, которую я когда-либо читал в своей жизни - "Цирк приехал" Александра Аронова. Мерзопакостная история о том, как добрые циркачи противостоят злым церковникам и помогают советской власти в кампании осквернения мощей, а подлые попы похищают восковую куклу наполеона и укладывают её в раку святого.

Это была какая-то запредельная квинтэссенция всей советской гнуси - и Аронов, и цирк, и мощи. Написано это было, разумеется, в 1963 году, в разгар антицерковной кампании. Я вообще всех тех совписов, которые тогда отметились с антирелигиозными повестями, вообще за людей не считаю.

Но метафора Цирк вместо Церкви она же просто гениальна. Запредельно гениальна. Я когда смотрю на весь этот шабаш вокруг Исаакия - думаю о том, что этим людям на самом деле нужен там не музей, а цирк. С маятником по которому лазят акробаты. Полный парад алле.

И всё встает на свои места.

Цирк уехал, а клоуны остались.

Я, кстати, с этого Аронова начал ненавидеть цирк. Был в нем всего пару раз в жизни в глубоком детстве. Из всего цирка мне только Олег Попов нравился. Даже Никулин уже нет.

https://t.me/holmogor_in_exile/1402

Я знал Александра Аронова по стихотворению «Гетто, 1943 год» и еще некоторым стихотворениям, публиковавшимся в «Московском комсомольце», и знал, что он работал в этом издании. Полез проверять. Оказалось, что Александров Ароновых было два — Александр Борисович Аронов, цирковой режиссер и писатель, и Александр Яковлевич Аронов, поэт и журналист.

Первый мне неинтересен, а про второго есть повод поговорить.

Доперестроечная и перестроечная «Комсомолка» и «Московский комсомолец» были интересны наличием в ней двух людей — публициста Евгения Богата и поэта Александра Аронова. У Аронова было «Гетто, 1943 год»

Гетто. 1943 год

Когда горело гетто,

Когда горело гетто,

Варшава изумлялась

Четыре дня подряд.

И было столько треска,

И было столько света,

И люди говорили:

– Клопы горят.

А через четверть века

Два мудрых человека

Сидели за бутылкой

Хорошего вина,

И говорил мне Януш,

Мыслитель и коллега:

– У русских перед Польшей

Есть своя вина.

Зачем вы в 45-м

Стояли перед Вислой?

Варшава погибает!

Кто даст ей жить?

А я ему: – Сначала

Силёнок было мало,

И выходило, с помощью

Нельзя спешить.

– Варшавское восстание

Подавлено и смято,

Варшавское восстание

Потоплено в крови.

Пусть лучше я погибну,

Чем дам погибнуть брату, –

С отличной дрожью в голосе

Сказал мой визави.

А я ему на это:

– Когда горело гетто,

Когда горело гетто

Четыре дня подряд,

И было столько треска,

И было столько света,

И все вы говорили:

«Клопы горят».

Начало 1970-х

Но были и другие замечательные вещи:

Кьеркегор* и Бог

Кьеркегор говорит: – Бога нет!

Это очень обидело Бога.

– Ну, пошло, надоело, привет!

Это как это так – меня нет?

Докажи! Но, пожалуйста, строго.

Кьеркегор говорит: – Посмотрю,

Для начала задачку подкину.

Ты верни-ка мне Ольсен Регину,

Молодую невесту мою.

А вокруг все народы стоят,

Возле Господа и Кьеркегора,

И следят за течением спора,

Затаивши дыханье следят.

Напрягает все силы Господь,

Тьму проблем на ходу разрешает

И без времени падшую плоть

Поднимает со дна, воскрешает.

Рукоплещут насельники кущ,

Нет у свиты небесной вопросов:

– Видишь, наш Господин всемогущ!

Значит, Бог он, ты видишь, философ.

Смотрят люди с деревьев и с гор,

С перекрёстка и с крыши вокзала...

– Но ещё, – говорит Кьеркегор, –

Нам Регина своё не сказала.

Тут Регина, восстав среди дня,

Потянулась, в томленье ли, в неге ль:

– Если вы воскресили меня,

Где же муж мой, где добрый мой Шлегель?

– Так-так-так, ты меня обманул, –

Кьеркегор констатирует сухо. –

Ты не Бог. Это всё показуха.

Воскресив, ты её не вернул!

Бог опять поднапрягся в тиши.

Он на лбу собирает морщины

И у женщины той из души

Изымает он облик мужчины.

– Где была я, мой друг, до сих пор?

Как жила без тебя – неизвестно.

Кьеркегор, это ты, Кьеркегор? –

Говорит Кьеркегору невеста.

И притихли народы вокруг.

Человечество пот отирает.

Овладел им ужасный испуг:

Неужели мудрец проиграет?

Кьеркегор говорит:

– Болтовня.

Это снова не хлеб, а мякина.

Если любит Регина меня –

То какая же это Регина?

И вздохнули народы. В свой срок

Их война или труд призывает.

И печально задумался Бог:

«Да, пожалуй, меня не бывает».

1975

_____

* Кьеркегор – датский философ XIX века.

Это шедевр, по-моему.

14 апреля

Спросите вы друзей и женщин,

Меня похлопав по плечам:

Я очень вежлив и застенчив

Весь божий день. Но по ночам

С лицом, торжественным, как вымя, —

Еще ли я скотом не стал? —

В твое я вслушиваюсь имя,

Афганистан.

И вот я в зеркале — раскосый,

Застрявший здесь геронтократ,

Косноязычный и гундосый,

Четвероногий от наград.

И я под скрип рассветных клавиш

Встаю в порту пяти морей —

Ты как пощечина пылаешь

На морде заспанной моей.

1988 год

ХАЙФА. ЛАГЕРЬ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

О чем ты там польская плачешь еврейка,

В приюте, под пальмой, где стол и скамейка,

Дареный букварь и очки, и оправа,

И буквы, в тетрадку входящие справа?

Студентик, учитель, пан будущий ребе

Так громко толкует о хляби и хлебе,

О том, как скиталась ты в странах нежарких

Две тысячи трудных и семьдесят жалких.

Прошло две войны. Унесло два семейства.

Каникулы. Кончились оба семестра.

Ты выучишь иврит и столько увидишь,

Забудешь и польский, и нищий свой идиш,

И ешь ты, и пьешь, и ни грóша не платишь,

Читаешь и пишешь — и что же ты плачешь?

По мебели, на шести метрах в избытке,

По старой соседке, антисемитке.

<1960-е или начало 1970-х>>

Среди бела дня

Мне могилу выроют.

А потом меня Реабилитируют.

Пряжкой от ремня, Апперкотом валящим

Будут бить меня По лицу товарищи.

Спляшут на костях, Бабу изнасилуют,

А потом простят. А потом помилуют.

Скажут: — Срок ваш весь. — Волю мне подарят.

Может быть, и здесь Кто-нибудь ударит.

Будет плакать следователь На моем плече.

Я забыл последовательность, Что у нас за чем.

<�Вторая половина 1950-х>>

ПРОРОК

Он жил без хлеба и пощады.

Но, в наше заходя село,

Встречал он как само тепло

Улыбки добрые и взгляды,

И много легче время шло,

А мы и вправду были рады

— Но вот зеркальное стекло:

А мы и вправду были рады,

И много легче время шло,

Улыбки добрые и взгляды

Встречал он как само тепло,

Но, в наше заходя село,

Он жил без хлеба и пощады.

<1978>>

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

Преподавать литературу.

Анализировать поток.

Перешибать струю литую

И собирать ее потом.

Примеривая голос строгий,

На мух раскраивать слона

И притворяться, будто строки

Раскладываются на слова.

А двоечник стоит сутуло,

Молчит про что-то про свое...

Преподавать литературу —

Как будто предавать ее.

<1970-е до второй половины 1979>>

Родился — Шла Столетняя война.

Женился — Шла Столетняя война.

Жил, думал — Вот скоро кончится она,

А умер — Шла Столетняя война.

<1970-е>>

======================

Оглушительно тихо

Александру Аронову 30 августа исполнилось бы 90 лет

16:49, 30 августа 2024

...

Издали Аронова (три тоненькие книжечки) только в перестройку, при Горбачеве. Сам он когда-то горько пошутил в разговоре со мной: мою первую книгу издадут в синем переплете (в «синем переплете» тогда издавали посмертные тома в Большой библиотеке поэта). К счастью, ошибся.

Таланта Бог дал ему много, а славы судьба дала ему мало.

Он чувствовал свою силу настолько, что решился — после Пушкина и Лермонтова — написать третьего «Пророка»; прямое продолжение двух первых.

Форму он нашёл гениальную. Видать, озарило. Первые шесть строк отражаются в центральной нейтральной строке, как в зеркале. И смысл слов — тех же самых! — меняется на противоположный! Это волшебство. А «зеркальная строка» — единственная бесчувственная во всём стихотворении. Холодная, настоящее зеркало.

Александр АРОНОВ

ПРОРОК

Он жил без хлеба и пощады.

Но, в наше заходя село,

Встречал он, как само тепло,

Улыбки добрые и взгляды,

И много легче время шло;

А мы и вправду были рады…

Но вот — зеркальное стекло:

А мы и вправду были рады,

И много легче время шло;

Улыбки добрые и взгляды

Встречал он, как само тепло,

Но, в наше заходя село,

Он жил без хлеба и пощады.

Ароновский «Пророк» радикально отличается от Пушкинского и Лермонтовского не только формой, но и смыслом.

Пушкин и Лермонтов написали «Пророков» от первого лица.

Пушкин:

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я

влачился.

Лермонтов:

В глазах людей читаю

я

Страницы злобы и порока.

Пророки Пушкина и Лермонтова рассказывают о себе. О том, что с ними случилось.

У Пушкина это встреча человека с Богом, и Бог превращает человека в пророка.

И он мне грудь рассек мечом…

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнём,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал

И Бога глас ко мне воззвал…

Бог и пророк, больше никого. Ни одного человека.

У Лермонтова это встреча пророка с людьми, с обществом. Оно ужасно.

В меня все ближние мои

Метали бешено каменья.

«Все» — это хуже, чем у Христа. У того были ученики, толпы поклонников… Взгляд Лермонтовского пророка на общество — полная безнадёжность:

Когда же через шумный град

Я пробираюсь торопливо,

То старцы детям говорят

С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите ж, дети, на него:

Как он угрюм, и худ, и бледен!

Смотрите, как он наг и беден,

Как презирают все его!»

Значит, все эти «дети» сызмала обучены старцами, и каждый день орут, дразнят, оскорбляют и швыряют камни…

«Пророк» Аронова совершенно принципиально иной.

Мы слышим не гневную или горькую жалобу пророка, а глас народа. Никакого «я» тут нет вообще. Только мы, общество.

А мы

и вправду были рады…

Но в наше

заходя село…

Да уж. Очень были рады. Улыбались, ласково глядели, камнями не швырялись.

Но, в наше заходя село,

Он жил без хлеба и пощады.

Аронов в своём «Пророке» сказал о нас больше, чем Пушкин и Лермонтов в своих. Хотя они великие, а он — никто.

★★★

Он мог бы в 1960-х погнаться за славой в Лужники, в Политехнический — туда, где в те годы стихи собирали больше народу, чем сегодня знаменитые рок-, поп- и прочие группы.

Но, вместо того чтоб царить на эстрадах и стадионах, он десятки лет сидел в прокуренной комнатушке «Московского комсомольца», писал хорошие советские очерки о хороших советских людях и делал к хорошим фотографиям чудесные подписи в стихах.

С 1966-го он честно и неустанно тянул газетную лямку, он исполнял эту подёнщину прекрасным живым и тёплым русским языком…

Невозможно было понять, зачем он это делает. Зачем тратит Божий дар на газету, которую утром прочли, днем завернули селёдку, вечером выбросили…

А ещё газеты клеили под обои. Десятки тысяч московских квартир (в которых вы живёте, по бедности и лени не делая ремонта) несут невидимые вам, но живущие в стенах и, быть может, охраняющие вас строки Александра Аронова.

…Чуть не каждый день он высовывал голову из кабинетика: «Иди сюда». Это значило, что есть новое стихотворение.

Почти 40 лет я храню автографы нескольких стихов, которые родились у меня на глазах. Почерк у Аронова был корявый, а язык — идеальный.

Стихи не стареют и не умирают. Даже если они, казалось бы, написаны «по случаю».

Читаешь иногда за столом в какой-нибудь компании его стихи. То под Москвой, то в Париже, в Михайловском, в Ереване… И всегда реакция одна и та же: общий восторг и общий вопрос: «Кто автор?!!»

Хотел назвать этот текст «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Но какая же она безымянная, когда у неё есть имя и фамилия: Александр Аронов.

Он жил без хлеба и пощады. Часто пил водку. Как, впрочем, и те гении.

«Вспомним всех поимённо»: Светлой памяти Александра Яковлевича Аронова (30.08.1934 – 19.10.2001)

«Почти нигде меня и не осталось.

Там кончился, там выбыл, там забыт.

Весь город одолел мою усталость,

И только эта комната болит.

Диван и стол еще устали очень,

Двум полкам с книжками невмоготу.

Спокойной ночи всем, спокойной ночи!

Где этот шнур? Включаем темноту.

/ Александр Яковлевич Аронов

Александр Яковлевич Аронов – выпускник Московского городского педагогического института (МГПИ) имени В.П. Потёмкина, поэт, журналист, участник знаменитого московского литературного объединения «Магистраль», член Союза писателей Москвы (1991), член Союза писателей России (1993), действительный член Академии русской современной словесности (1997), Лауреат премии Союза журналистов России «Золотое перо России» (2002, посмертно).

А.Я. Аронов родился в еврейской семье 30 августа 1934 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации, учился в Казахстане, позже в Самарканде и Иркутске. Писали о том, что его мать назвала двух своих сыновей в честь братьев Пушкиных: старшего – Александром, младшего – Львом. Отец был музыкантом и пытался приучить старшего сына к музыке, но тот, по собственному признанию, «падал лбом на инструмент и засыпал». Зато ещё в школе начал писать стихи.

В 1956 году Александр Яковлевич окончил МГПИ имени В. П. Потёмкина. После института отработал положенные три года в сельской школе Шахтинского района Московской области. Первая его должность называлась очень смешно: «Запасной учитель Московской области». Затем учительствовал в московской школе №635, преподавал литературу.

Спустя какое-то время, А.Я. Аронов поступил в очную аспирантуру Института художественного воспитания при Академии педагогических наук РСФСР, но диссертации так и не написал. Преподавал в Государственном институте театрального искусства, в начале 60-х годов занимался математической лингвистикой в Центральном экономико-математическом институте АН СССР.

В 1966 году А.Я. Аронов перешёл в газету «Московский комсомолец», тридцать пять лет был обозревателем, возглавлял школьный отдел, вёл постоянную колонку «Поговорим с Александром Ароновым», печатался в различных рубриках газеты. Печатал свои стихи в «Московском комсомольце», в журналах «Огонёк» (№ 32, 1988) и «Знамя» (№ 3, 1997).

При жизни поэта вышли три сборника его стихов: «Островок безопасности» («Советский писатель», 1987), «Тексты» («Книжная палата», 1989), «Первая жизнь» (библиотека «Огонёк», 1989). После смерти поэта вышли «Туннель» («Голос-Пресс», 2003), «Избранное» («Московский Комсомолец», 2014), «Обычный текст» (Сетиздат, 2014).

Есть один примечательный факт из биографии А.Я. Аронова. По просьбе Евгения Евтушенко он снялся в эпизоотической роли холостяка в художественном фильме «Похороны Сталина» (1990), в котором Евгений Евтушенко выступил как режиссёр.

Александр Яковлевич был женат. Жена – Татьяна Аронова-Суханова, приёмный сын – Максим Суханов.

Написанное Александром Яковлевичем на рубеже 50-х и 60-х стихотворение «Остановиться, оглянуться…» (название стало расхожей фразой, многократно использованной в качестве, например, заголовков газетных и журнальных статей) стало классическим. Известен он своим стихотворением «Если у вас нет собаки…» (в оригинале «Когда у вас нет собаки…»), положенным на музыку Микаэлом Таривердиевым и ставшим популярной как песня в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»). Определённую известность получило также стихотворение «Гетто. 1943 год», посвящённое сложным взаимоотношениям русского, польского и еврейского народов по итогам Второй мировой войны. Известный журналист Александр Минкин в своей статье «Три пророка» поставил стихотворение Аронова «Пророк» в один ряд с одноименными произведениями А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.

Александр Яковлевич Аронов скончался 19 октября – в Пушкинский день лицейской годовщины, который пришёлся на пятницу. В выходные дни новости, даже плохие, распространяются медленно. Поэтому о том, что в этот день умер поэт Александр Аронов, читатели узнали только в понедельник 22 октября из некролога, опубликованного на первой полосе газеты «Московский комсомолец»: «Умер Саша Аронов – наш друг, весёлый, добрый, радостный и отзывчивый человек, а самое главное – большой русский поэт. Увы, об этом не всегда вспоминали, но всегда помнили. Присутствие поэзии Александра Аронова в нашей жизни ощущалось в течение десятилетий. Ощущалось, когда повторяли его строку «Остановиться, оглянуться…», даже не зная имени автора, и когда пели его песню «Если у вас нету тёти, её вам не потерять…». Он никогда не терял своего прекрасного мироощущения. Он талантливо жил в этом мире. Правда, иногда в нём возникало и чувство печали, присущее большим дарованиям, но и тогда он отшучивался в стихах. …Сегодня стало оглушительно тихо. Саши нет с нами. Но остались его прекрасные, умные и выразительные стихи. Мы скорбим». И подписи: Белла Ахмадулина, Евгений Рейн, Вадим Черняк, Сергей Ниточкин, Игорь Губерман, Александр Ерёменко, Александр Минкин, Сергей Аман, Геннадий Айги, Иван Жданов, Леонид Жуховицкий, Татьяна Бек, Сергей Мнацаканян, Олег Хлебников, Андрей Чернов, Андрей Яхонтов.

Жена, Татьяна Аронова-Суханова, вспоминала об Александре Яковлевиче: «…был добр, не завистлив, доброжелателен, непосредственен – вот его главная черта. Не выносил хамства. Его раздражала глупость. Был очень артистичен, обладал искрометным юмором. Что касается денег, то их никогда особо и не было, и никогда не возникало мыслей: Ах, почему их нет?». Приёмный сын, артист Максим Суханов, добавляет: «Деньги и Саша – темы непересекающиеся».

Александр Минкин, задаваясь риторически, писал: «…Он мог бы в 1960-х погнаться за славой в Лужники, в Политехнический – туда, где в те годы стихи собирали больше народу, чем сегодня знаменитые рок-, поп- и прочие группы. Но, вместо того чтоб царить на эстрадах и стадионах, он десятки лет сидел в прокуренной комнатушке «Московского комсомольца», писал хорошие советские очерки о хороших советских людях и делал к хорошим фотографиям чудесные подписи в стихах. С 1966-го он честно и неустанно тянул газетную лямку, он исполнял эту подёнщину прекрасным живым и тёплым русским языком… Невозможно было понять, зачем он это делает. Зачем тратит Божий дар на газету, которую утром прочли, днём завернули селёдку, вечером выбросили…».

И словно бы отвечая на риторический вопрос А. Минкина, Андрей Яхонтов размышлял: «Сегодня я думаю о его судьбе иначе, чем прежде. Его нужно отнести к «негромкому» крылу поэзии, представители которого Самойлов, Кушнер, Рубцов – всё прочнее завоёвывают сердца ценителей глубокой литературы. Да, внешне судьба может показаться несостоявшейся. Талант не подтвержден множественными публикациями и громкой славой — ну и что?».

Александр Яковлевич Аронов покоится на Митинском кладбище.

============

Остановиться, оглянуться…

Леониду Жуховицкому

Остановиться, оглянуться

Внезапно, вдруг, на вираже,

На том случайном этаже,

Где вам доводится проснуться.

Ботинком по снегу скребя,

Остановиться, оглянуться,

Увидеть день, дома, себя

И тихо-тихо улыбнуться...

Ведь уходя, чтоб не вернуться,

Не я ль хотел переиграть,

Остановиться, оглянуться

И никогда не умирать!

Согласен в даль, согласен в степь,

Скользнуть, исчезнуть, не проснуться –

Но дай хоть раз ещё успеть

Остановиться, оглянуться.

1960

Песенка о собаке

Когда у вас нет собаки,

Её не отравит сосед,

И с другом не будет драки,

Когда у вас друга нет.

А ударник гремит басами,

А трубач выжимает медь –

Думайте сами, решайте сами,

Иметь или не иметь.

Когда у вас нету дома,

Пожары вам не страшны,

И жена не уйдёт к другому,

Когда у вас нет жены.

Когда у вас нету тёти,

Вам тёти не потерять.

И раз уж вы не живёте,

То можно не умирать.

А ударник гремит басами,

А трубач выжимает медь –

Думайте сами, решайте сами,

Иметь или не иметь.

Начало 1970-х

|

|

</> |

Лицензия Astra Linux Special Edition: что включает и кому нужна

Лицензия Astra Linux Special Edition: что включает и кому нужна  Частная собственность и крупный бизнес

Частная собственность и крупный бизнес  Юбиляры декабря: гала-концерт

Юбиляры декабря: гала-концерт  Юбилей

Юбилей  Кодовая база

Кодовая база  95 лет

95 лет  Цепь катастроф и аварий

Цепь катастроф и аварий  Один день в зимнем Минске

Один день в зимнем Минске