Ах как хочется вернуться, ах как хочется ворваться в городок. (с)

pailish — 15.01.2022

Лиепайский военный городок уникален своей историей и архитектурой,

строгой планировкой улиц, архитектурными акцентами, огромным

количеством зелени, в частности, каштанами, которые украшают

городок весной, и кленами, полыхающими осенью.

pailish — 15.01.2022

Лиепайский военный городок уникален своей историей и архитектурой,

строгой планировкой улиц, архитектурными акцентами, огромным

количеством зелени, в частности, каштанами, которые украшают

городок весной, и кленами, полыхающими осенью.Но в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. Для меня ложка дегтя - это жилые пятиэтажки, построенные в 70-80-ые годы. Убогие, безликие прямоугольные коробки, кое-как сляпанные военными строителями. Тот, кто их проектировал, представлял, как они будут выглядеть среди построенных в царское время особняков? Военное ведомство всегда было богатым, но на жилье для офицеров экономили. Конечно, жилье было временным, но ведь его планировалось строить не для одного поколения офицеров... в-общем, без слез на эти дома не взглянешь.

Кстати, аборигены не говорили "военный городок", говорили просто "городок"

Порт Александра III задумывался как автономный объект, со своей инфраструктурой, электростанцией, канализационной системой, почтой. Это был настоящий город, спланированный по европейским канонам.

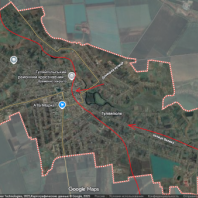

Был вырыт канал между морем и озером. Жилой район на отгороженной от города каналом территории с четко разработанной планировкой улиц, рассчитанный на несколько тысяч человек, вырос довольно быстро. Планировка улиц была по-военному строгой.

Даже деревья сажали ровными рядами через определенные, строго фиксированные расстояния.

Для офицеров и членов их семей построили, так называемые, офицерские флигели.

В моем детстве офицерские флигели еще были жилыми. В некоторых из них еще были печи и бойлеры для горячей воды, а не центральное отопление.

Некоторые флигели, простоявшие много лет в запустении, обветшали и судьба их, скорее всего, ждет печальная. Удивительно, но у некоторых домов до сих пор сохранились кованые ограды.

К счастью, есть надежда, что часть флигелей, ожидает светлое будущее. Некоторые флигели покупают состоятельные люди и, отреставрировав, превращают в личные особняки (дом может быть продан за бесценок, но с условием вернуть ему первоначальный вид).

По плану строительства архитектурными акцентами портового комплекса должны были стать несколько объектов: Дом офицерского собрания (о нем я писала в предыдущих постах), Св. Никольский (Морской) собор и Разводной мост.

Судьба св.Никольского собора так же трагична, как и судьба самого порта. Но и оптимистична.

Храм был заложен в 1900 году и освящен в 1903 году в присутствии императора Николая II с семьей.

Император Николай II и вдовствующая императрица Мария Федоровна стоят на на ступенях. Императрица Александра Федоровна и великий князь Алексей Александрович выходят из Морского собора.

Автором проекта и руководителем строительных работ был известный петербургский архитектор Василий Антонович Косяков (автор проекта Морского Никольского собора в Кронштадте). Проект храма представлял собой характерное для того времени совмещение византийской и русской допетровской архитектуры (эклектизм).

Храм стоит на высоком цоколе, который приподнимает его над окружающей территорией. Стены, выложенные из красного кирпича, облицованы желтым фигурным кирпичом и украшены выполненными позолотой и майоликой изразцами. Центральный алтарь, как и весь храм, был освящен в честь Святителя Николая Чудотворца, которого моряки с давних пор считают своим небесным покровителем.

Восстановленный храм. Золотые купола собора были в свое время дополнительным "маяком" для возвращающихся из похода военных кораблей. Увидев сверкающие лучи золотых куполов, моряки понимали, что они дома.

Отсюда после молебна ушла в свой последний бой Вторая Тихоокеанская эскадра под командованием адмирала Рожественского, почти полностью погибшая под Цусимой.

У Блока есть стихотворение, мое любимое

Девушка пела в церковном хоре

О всех усталых в чужом краю,

О всех кораблях, ушедших в море,

О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,

И луч сиял на белом плече,

И каждый из мрака смотрел и слушал,

Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,

Что в тихой заводи все корабли,

Что на чужбине усталые люди

Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,

И только высоко, у Царских Врат,

Причастный Тайнам,- плакал ребенок

О том, что никто не придет назад.

В стихотворении отголоски цусимской трагедии. Упоминающиеся в нем купол и Царские врата - ассоциируются с либавским Свято-Никольским собором, где прошло последнее богослужение моряков на родной земле.

Злоключения храма начались уже во время Первой мировой войны.

Часть икон и утвари перед войной была увезена в другие православные храмы и больше не вернулась.

Во время Второй мировой войны в соборе был устроен пункт ПВО немецких войск. Были сняты все бронзовые колокола.

После возвращения советских войск в храме устроили матросский клуб. Покрасили стены веселенькой синей краской, а может быть зеленой. Какая была вначале, а какая потом, не так важно, все равно другой краской не красили. Изразцы, те до которых долетали камни, разбивали.

Позолоту на куполах давно содрали, и купола тоже красили синей и зеленой краской попеременно.

На стенах в храме повесили портреты членов правительства. Говорят, портрет Сталина какое-то время тоже висел.

Для солдат и матросов крутили кино, устраивали танцы.

Но колоссальная акустика собора мешала зрителям воспринимать сюжет фильмов, а потому пространство под центральным куполом забетонировали.

Позже в храме была дискотека и магазин секонд-хенда (я помню, мы ходили с мамой в собор на какую-то ярмарку-распродажу)..

В сентябре 1991 года военные передали Православной церкви ключи от храма. И началось его возрождение.

Разводной мост (аборигены называли его Воздушным, сейчас он зовется мостом Оскарса Калпакса) был открыт в 1906 году. Мост состоит из двух одинаковых разворачивающихся частей, которые поворачиваются каждая в свою сторону. Сам мост сделан из металла, а покрытие из досок, что придает мосту особый шарм. Этот мост - самый старый металлический мост Латвии

Долгое время считалось, что мост спроектирован по эскизу известного французского инженера Эйфеля, но в 2017 году краеведы пришли к выводу, что настоящим автором проекта является инженер Гаральд Халл, который подробно описал техническую задачу, конструирование и строительство моста в журнале Ассоциации немецких инженеров за 1908 год. Мост строил Санкт-Петербургский Металлический завод, с которым в свое время сотрудничал Эйфель, видимо, этот факт и породил легенду об его участии в проектировании моста. Конструкция моста любопытна и уникально, кому интересно, может найти материалы о мосте в интернете. Приведу лишь один факт. До ремонта (после того, как пьяный грузинский капитан своротил одну из частей) мост был клепаный, как американские небоскребы. Клепку делали так: в места клепок вставляли динамит и взрывали, клепка получалась идеальной.

Судоходство по каналу довольно активное, поэтому мост разводится несколько раз в сутки для обеспечения прохода кораблей. Мост разводят по расписанию, но чтобы выяснить, развернут ли мост, можно посмотреть изображение по вебкамере, которая установлена у моста. Мост не разводят, если скорость ветра превышает 10 м/с, или же в том случае, если не намечено движение судов.

Но это сейчас мост разводят по расписанию, а раньше разводили, когда надо было корабли в море выводить, тогда и разводили. Расписания только приблизительно придерживались. Не успел, стой час и жди, любуйся как корабли идут, или вокруг десять километров объезжай. Вот и придумали аборигены такой вид спорта: бег по мосту с препятствиями. Малышня всегда первая неслась, иногда даже просто ради прикола. Видишь дяденька идет ворота закрывать, мчишься пулей мимо сдвигающихся ворот, бежишь по мосту и прыгаешь через щель. Половинки моста разъезжаются, надо успеть не только с одной половины на другую прыгнуть, надо успеть со второй половины на берег спуститься. Не успеешь, сиди на мосту целый час, слушай как дежурный тебе голову оторвать обещает, а пацаны на берегу хохочут и рожи строят. Потом начались строгости, и бег с препятствиями прекратился.

Скриншоты с онлайн вебкамеры

Слева хорошо видна красная башня водокачки. Воду из глубоких скважин паровыми насосами, которые находятся в "насосном доме", закачивали в резервуар башни. Оттуда три раза в день по два часа вода подавалась в емкости на чердаки домов военного городка.

Башня была построена в неоготическом стиле в 1905 году, в моем детстве она еще работала. Башня не используется по назначению где-то с середины 1990-х годов. Говорят, внутри башни сейчас проводятся выставки и экскурсии, но я там никогда не была.

Еще из знаковых строений военного городка можно отметить крытый манеж (сохранились только стены) для верховой езды и спортивных занятий моряков. У этого здания была крыша легкой конструкции, покрытая стеклянной черепицей. До Первой Мировой войны каждое воскресенье в манеже проходили конные представления кавалерии и артиллерии, соревнования наездников.

В наше время в манеже был военный склад. На нем случился пожар. Ходили слухи, что поджог устроил проворовавшийся сундук (мичман на флоте), который заведовал складом. (Прошу прощение за пережженное фото, но другого в своем архиве не нашла).

В военных городках бывают строения и объекты, которых не бывает в обычных городах и населенных пунктах. Например, такой створный знак, который указывает кораблям вход в канал. Огромный прожектор наверху знака, который подавал светящиеся сигналы через определенные промежутки времени, заставлял жителей близлежащих домов вешать в спальне очень плотные шторы.

Не знаю, сохранилось ли где-нибудь еще такое строение. Почти уверена, что вы не догадаетесь что это за здание.

Это здание военно-голубиной почтя. Я о ней писала довольно давно. Напишу еще раз с дополнениями.

В российской империи Военно-голубиная почта была учреждена в 1887 году для поддержания в военное время сообщений с обложенными крепостями.

В 1896 году Николай II дал указание для образования 2-х станций голубиной связи в Либавской крепости. На каждой станции должно было работать по 8 человек, они там же и жили вместе с семьями и голубями в количестве 450 штук.

Первые либавские голуби были выпущены с корабля в 9 милях от берега в 1898 году. Из 20 выпущенных птиц вернулись только 9, причем три из них потеряли важные бумаги, закрепленные на шее. Ответственных за это наказали (за пустую трату казенных денег - так как один голубь оценивался в два рубля 68 копеек). Позже выяснилось, что виновата была весна. Голуби дезертировали со службы, переселились на крыши либавских домов и наглым образом занимались любовью.

В июле 1907 года, недалеко от Датских берегов было выпущено уже 150 либавских голубей, из которых, к всеобщему удивлению вернулись 137. За что начальник либавской голубиной станции Николай Баранов получил орден Святой Анны третьей степени.

Хорошей работе голубей очень мешали местные ястребы, и командование за каждого подстреленного ястреба платило деньги. В архивах сохранилась служебная записка о том, что некий М. Озолс жульничал – за ястребов он выдавал общипанных куриц.

Больше всего, голуби прославились во время Русско-японской войны.

4 октября 1904 года, миноносец „Быстрый", отошедший от Либавы на 200 миль, приблизившись для переговоров к эскадренному броненосцу „Ослябе", навалился на его борт. В результате неудачного маневра он помял себе форштевень, испортил минный аппарат и получил подводную пробоину. Капитан, не веря в чудо, все-таки приказал в два часа по полудни выпустить пять голубей с депешей об аварии. И уже утром 6 октября две записки, принесенные голубями, лежали на письменном столе коменданта Либавской крепости.

Голубиная станция просуществовала 20 лет, в 30-х годах там были квартиры, потом здание принадлежало советской армии, а когда войска ушли, оно начало разрушаться.

Сейчас его выкупил и отреставрировал Арманд Паурис (бывший военный моряк), он там и живет.

Так выглядели голубиные почты

Самая раскрученная достопримечательность - Отель-тюрьма Кароста. Туристам в этом аттракционе предлагается почувствовать себя заключенными, поспать на полу на матрасе и поесть из банки кильки в томате. Здесь тебе скрутят за спиной руки, поставят носом к стенке, отведут на допрос, где офицер в форме советской армии будет орать на тебя и требовать сообщить имена, пароли, явки.

Реклама утверждает, что "это место, где ломались судьбы и подавлялся дух свободы". На сайте сообщается, что гарнизонная тюрьма находится в здании, которое строилось для госпиталя, но никогда как отделение госпиталя не использовалось. Но это не совсем так. Я писала, что во времена базы порта Александра III существовал лазарет, который находился в специально построенных для этого зданиях. Это здание использовалось как инфекционное и венерическое отделение, "сифилисный барак". Позже его переоборудовали под гауптвахту. Гауптвахта, "губа", была здесь и в советское время. Не думаю, что эта гауптвахта чем-то отличалась от гауптвахт других баз и военных городков. Но это здание использовали как тюрьму и нацисты, расстреливая здесь заключенных. Смешав все сведения в общую кучу, предприимчивые люди создали интерактивную игру, которая пользуется популярностью, особенно среди иностранцев. До кучи сочинили легенду о призраке, некой "белой даме", то ли невесте, то ли жене казненного матроса.

Во времена моего детства на День Военно-Морского флота на канале военного городка всегда устраивался военный парад. Сначала было театрализованное представление с прибытием Нептуна в сопровождении русалок, пиратских боев и прочих действ (помню, как вдруг из вод канала появились водолазы в скафандрах, изображающие 33-х богатырей и дядьку Черномора, это было покруче фильма ужасов), а потом шли боевые корабли и подводные лодки. Корабли пускали ракеты, подводные лодки стреляли торпедами, пожарные катера били вверх струями, похожими на фонтаны, а боевые быстроходные катера неслись с такой скоростью, что волна накрывала с головой, всех зевак, стоящих у самой кромки канала (позже стали ставить цепочкой матросов, чтобы не пускать народ, особенно детей, к самой воде). Когда начинали стрелять корабли, грохот стоял такой, что закладывало уши, а самые маленькие дети начинали орать.

Фотографии из нашего семейного архива, когда деревья были большими, а я маленькой.

А еще мы знали, что море не прощает ошибок, и оно, зачастую, бывает совсем не таким, каким его видят отдыхающие. Оно может выбрасывать на берег не только янтарь, но и целые корабли.

Некоторое время у наших развалин лежал на боку полузатонувший корабль.

Этот клочок земли на Балтийском море пережил взлет и падение, царские и советские времена, бандитские 90-ые (оружия здесь хватало), запустение, разруху и заброшенность, превратившись в забытую богом дыру, но сейчас он понемногу возрождается. Он уже не будет портом Александра III или военным городком моего детства. Он уже будет другим. Каким? Надеюсь увидеть.

|

|

</> |

Проектор для дома: 7 критериев правильного выбора техники

Проектор для дома: 7 критериев правильного выбора техники  Воскресное фото

Воскресное фото  Продолжаем тему Г-6 и других "поплавков" Туполева

Продолжаем тему Г-6 и других "поплавков" Туполева  Буйнов образца 1991г.

Буйнов образца 1991г.  DOGE -- это вообще

DOGE -- это вообще  Зверики

Зверики  Картинки с выставки

Картинки с выставки  Новогодний адвент Леса мыслей

Новогодний адвент Леса мыслей  Война на Украине (12.12.25): Севреск НАШ, Мирноград и Гуляйполе — ЖДЁМ

Война на Украине (12.12.25): Севреск НАШ, Мирноград и Гуляйполе — ЖДЁМ