В предполагаемом Ursprache Тлена, от которого происходят

northern-wind — 22.03.2017

northern-wind — 22.03.2017

В предполагаемом Ursprache Тлена, от которого происходят

"современные" языки и диалекты, нет существительных, в нем есть

безличные глаголы с определениями в виде односложных суффиксов (или

префиксов) с адвербиальным значением. Например: нет слова,

соответствующего слову "луна", но есть глагол, который можно было

бы перевести "лунить" или "лунарить". "Луна поднялась над рекой"

звучит "хлер у фанг аксаксаксас мле" или, переводя слово за словом,

"вверх над постоянным течь залунело".

(Борхес, "Тлен, Укбар, Orbis tertius")

Продолжу говорить о языке. Начало здесь.

Прежде чем писать про историю лингвистики, надо ответить на вопрос why so serious.

Когда знаешь только родной русский и пару романо-германских языков, все видится обманчиво простым.

Вот они предложения, предложения состоят из слов, слова из корней, приставок и суффиксов. И слова, и корни, и суффиксы что-то значат.

В другом языке может быть другой порядок слов и иная морфология, но все равно это слова и суффиксы.

Как только выходишь за пределы родной индоевропейской парадигмы, защитного мелового круга, начинается магия.

Например, в эскимосских языках юпик то, что мы выразили бы отдельными словами, выражается грамматической формой.

Предложение "кайпиаллруллиниук", "эти двое явно были очень голодны" является единым словом, глаголом с цепочкой суффиксов.

-кайг - глагольный корень "быть голодным"

-пиар - интенсификатор ("очень")

-ллуру - суффикс прошедшего времени

-ллини - суффикс изъявительного наклонения (наблюдаемое реальное действие)

-к - суффикс третьего лица двойственного числа

Голодны-очень-были-видел-я-двое (однако).

Они могут быть чудовищно длинными.

"Айакакукуариуумииткапиаллруйугнаркук-каа" - "Думаю, она очень не хотела ездить в эти маленькие поездки, не так ли?".

(простите)

Тут бы и переопределить понятие слова, сказав, что вот они слова

В арабском (и вообще в семитских языках) словообразующие морфемы "прерывны" и вставляются внутрь корня (они называются трансфиксы или внутренние флексии).

Есть корень к-т-б, обозначающий процесс письма. Можно положить в него гласных и потрясти, иногда получается кораблик.

Например, КаТаБа — "он писал".

Или КуТуБун — "книги".

Или Ка:ТиБун — "писатель".

Или даже маКТаБатун — "библиотека".

Видите это переплетение корня и флексии? Похоже на восточные орнаменты.

Арабский также центрирован вокруг процессов, не субстанций. Там, где у нас будут писатель, библиотека, стол и книга, у них будут грани процесса письма. Реальность говорящего будет состоять из сходящихся вместе нитей процессов, не из взаимодействующих объектов.

В бытовой речи это затирается, а вот переводить арабскую философию на западные языки очень, очень сложно.

И я только смутно могу представить, что чувствует переводчик арабских стихов с их аллитерациями и нанизываниями строк на похожие флексии.

В индоевропейском до восторга узнавания древнеирландском были местоимения, вставленные внутрь глагола. Между приставкой и корнем.

Они обозначали над кем производится действие.

Если префикса-приставки не было, добавляли незначащее ro. Чтобы, cluinethir, "они слушают" могло превратиться в romcluinethir, "они слушают меня".

Еще у них склонялись предлоги.

Вроде бы, система категорий родная и понятная, но завернута в совершенно инопланетную морфологию.

Ирландцы в итоге сами этой системы не вынесли и попытались заменить ее связкой "служебный глагол+существительное". Вместо "я прочитал книгу" теперь говорят "есть я после чтения этой книги".

Лучше не стало (на территории Ирландии с языком вечно происходит какая-то психоделика).

Посмотрев на это, мы остаемся с вопросами что такое слово, на какие части оно делится, почему эти части стыкуются именно так, откуда они такие взялись и как это, черт возьми, объяснять и описывать.

И, кстати, как мозг породил это безобразие и почему животные его не умеют. Сигнальные системы животных гораздо жестче привязаны к виду.

И почему при всем разнообразии форм не бывает языков подобных описанному Борхесом (если только их не придумали специально).

И становится ужасно интересно, влияет ли язык на стиль мышления.

И это я еще не дошла до вопроса что такое смысл слов и как из них складывается смысл предложения.

Стоит, вооружившись этими вопросами, внимательно посмотреть даже на родную речь, как вскрываются бездны.

В частности, любой язык подвижен и не хочет оставаться на месте.

Простейший пример - как "себя" в русском выродилось в возвратную частицу "ся".

Осмеянное же всеми "проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа" пытается не то возродить старославянский независимый причастный оборот ("бывшу мне на море, восстала сильная буря"), не то c восемнадцатого века спотыкается об моду на французский, где такая конструкция допустима:

La visite terminée, je suis rentré chez moi.

"После окончания визита я вернулся к себе."

Кстати, в латыни похожую функцию мог выполнять аблатив (так называемый "отложительный" или "исходный" падеж):

Urbe captā Aenēās fūgit.

"Когда город был захвачен, Эней бежал."

Если римляне что-то применяли, оно обычно было функционально. Нужна людям такая конструкция и она отчаянно бьется обратно, поперек всех законов синтаксиса.

Лингвисты очень быстро перестают ругаться на зво́нят и на кофе среднего рода, потому что знают насколько языковая норма текуча. И насколько интересно разбирать причины ошибок.

И все это нужно как-то описывать и объяснять.

Чем лингвистика с переменным успехом и занимается, и о чем я и буду рассказывать дальше.

После того как достаточно вас запугала и запутала.

Буду рада лайкам, критике и дискуссии.

|

|

</> |

Оплата зарубежных сервисов и подписок

Оплата зарубежных сервисов и подписок  Однажды в Москве в декабре не было снега.

Однажды в Москве в декабре не было снега.  «Лужским Мальдивам» 385000000 лет — не время

«Лужским Мальдивам» 385000000 лет — не время  Адвент-календарь "Семь ипостасей Нового года"

Адвент-календарь "Семь ипостасей Нового года"  "Одуревшие от денег звездульки": Казарновская сказала жёстко. И это правда

"Одуревшие от денег звездульки": Казарновская сказала жёстко. И это правда  Старый Год и его три злые бабы

Старый Год и его три злые бабы  Про ёлки, мандарины и цвет белья

Про ёлки, мандарины и цвет белья  Ближний Восток: новые реалии

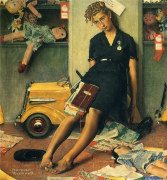

Ближний Восток: новые реалии  НАГРАДА нашла ГЕРОИНЮ

НАГРАДА нашла ГЕРОИНЮ