Твёрдое, жидкое и газообразное состояние вещества с точки зрения кванта действия

vida_louca — 06.07.2023

Согласно монографии [1], исследование теплофизических свойств

вещества в разных агрегатных состояниях уже давно пытается ответить

на вопрос "Как возникает и в чём заключается разница в

теплоемкости, тепловом расширении или модуле объёмного сжатия между

газом, жидкостью и твердым телом?" Судя по тому, что монография

1999 года является довольно свежей, ответ на этот вопрос так и не

был получен.

vida_louca — 06.07.2023

Согласно монографии [1], исследование теплофизических свойств

вещества в разных агрегатных состояниях уже давно пытается ответить

на вопрос "Как возникает и в чём заключается разница в

теплоемкости, тепловом расширении или модуле объёмного сжатия между

газом, жидкостью и твердым телом?" Судя по тому, что монография

1999 года является довольно свежей, ответ на этот вопрос так и не

был получен.Но у нас есть что сказать по этому поводу. Тем более, что в комментариях предпоследнего сообщения блогер

cmpax_u_pagocmb задал на эту тему

интересный и важный вопрос. Смысл которого был

примерно следующий: "Почему при низких температурах элементы,

составляющие физические тела, обладают небольшой энергией, но очень

сильно связаны друг с другом, а с повышением температуры (особенно

в газах) всё становится наоборот - их энергия становится

значительной, а связь друг с другом малой?"

cmpax_u_pagocmb задал на эту тему

интересный и важный вопрос. Смысл которого был

примерно следующий: "Почему при низких температурах элементы,

составляющие физические тела, обладают небольшой энергией, но очень

сильно связаны друг с другом, а с повышением температуры (особенно

в газах) всё становится наоборот - их энергия становится

значительной, а связь друг с другом малой?"Попробую более подробно объяснить, что происходит с молекулами вещества при низких и высоких температурах и как возникают различные состояния - твердое, жидкое, газообразное.

0. Мы знаем, что атом представляет собой ядро, вокруг которого располагаются электроны, упакованные там достаточно плотно, даже если судить по пространственному распределению волновых функций. С точки зрения классической квантовой механики в многоэлектронном атоме электроны упакованы слоями (оболочками), на каждой из которых они обладают неким орбитальным моментом (и это не значит, что она там действительно вращаются), спином (собственным моментом вращения) и минимально при этом возможной энергией. Со своей стороны добавим, что порядок заполнения электронами каждого слоя происходит с соблюдением принципа наименьшего действия. Сначала заполняется подуровень с нулевым орбитальным моментом (два так называемых s-электрона), затем единичным (шесть p-электронов), причём у первых трёх p-электронов спины направлены одинаково (правило Хунда в химии) так, чтобы уменьшить их ненулевой орбитальный момент опять в соответствии с принципом наименьшего действия. И так далее, с некоторыми отклонениями, когда подуровень d-электронов с удвоенным орбитальным моментом (десять электронов) на третьей оболочке может пропустить вперёд себя s-электроны следующей оболочки-уровня (опять минимум действия!).

Что делать - такова структура пространства внутри атома: на подуровень с определённым орбитальным моментом можно "втиснуть" только определённое число электронов. Даже подуровни разных оболочек могут перемешиваться между с обой (правило Клечковского), если вдруг это будет выгодно с точки зрения минимума действия. Я пишу об этом подробно потому, что и в макроскопических образцах принцип наименьшего действия будет играть главную роль, определяя как атомы будут соединяться друг с другом в различных фазовых состояниях. Принцип обладания минимальной энергией при минимальном действии тоже никто не отменял - но сначала действие, а потом энергия.

1. При низких температурах атомы (и молекулы) стараются образовывать наиболее плотные кристаллические упаковки, чтобы занимать как можно меньше места в окружающем пространстве. Здесь опять работает принцип наименьшего действия, поскольку в моём представлении элементами любого, в том числе окружающего электромагнитного) пространства являются кванты действия h, известные под именем постоянной Планка. Если бы атомы были круглыми одинаковыми шарами, то наиболее плотная упаковка была бы такой же, как в горках апельсинов, которые продавцы красиво выкладывают на своих прилавках. Но для элементов таблицы Менделеева это не всегда возможно.

Всё "портят" электроны на внешних атомных оболочках. Они стремятся объединиться с электронами соседних атомов, поскольку это уменьшает их общее пространство (и суммарную энергию). Но при низких температурах конфигурация электронов ещё очень жёсткая (у них ещё нет тепловых возбуждений), и они в зависимости от числа внешних электронов образуют ту кристаллическую структуру, которую позволяет им трёхмерное пространство кристалла. И это не всегда самая плотная упаковка. Атомы можно сравнить с ёжиками: своими иголками-электронами они вынуждены соединяться вместе, чтобы наименьшее пространство занимали не только сами атомы, но и их внешние электроны.

2. Именно потому, что объединившиеся друг с другом внешние электроны не позволяют атомам иметь наиболее плотную упаковку, вблизи абсолютного нуля температуры можно наблюдать интересное явление: некоторые элементы (Si, Ge, Cr, Mn), получив небольшой нагрев, начинают показывать отрицательный коэффициент теплового расширения [1]. То есть, они уменьшают свой объём при нагревании! Хотя мы привыкли к тому, что при этом твёрдые тела расширяются.

При низких температурах в моём прошлогоднем Докладе [2] был отмечен ещё один важный эффект. Кристаллы не начинали нагреваться или делали это плохо, пока температура не достигала определённой величины T*. И эта величина была разной для разных элементов таблицы Менделеева. Но в рамках одной группы, элементы которых были металлами, нагрев начинался тем раньше, чем больше было полное число электронов в атоме! Именно этот эффект был одним из нескольких, на основании которого был сделан вывод, что передача тепла кристаллу и внутри него происходит квантами действия h, а не квантами энергии ε. Квант энергии ε может быть любым - и большим, и маленьким, а квант действия h=ετ всегда один и тот же, и он не может передаваться частями. Но может после передачи быть распределённым между несколькими носителями, связывая их в единое целое. И если за время τ квант действия h не может быть поглощён всеми N электронами в атоме, то в атоме нет тепловых возбуждений и он остаётся "жёстким" для участия в колебаниях кристаллической решётки (возбуждении фононов).

Правда, нужно подчеркнуть, что наибольший вклад в теплоёмкость и тепловое расширение кристалла дают именно фононы. Но они настолько жёстко связаны с тепловыми возбуждениями электронов в атомах, что без них просто не могут существовать. Всё, что происходит в кристалле - структурные фазовые переходы, магнитные превращения и разного рода другие аномалии - в конечном итоге определяются электронами. Причём не только электронами внешних оболочек, но и всеми внутренними тоже. Эта особенность тоже была отмечена в Докладе [2], хотя при низких энергиях возбуждения внутренним электронным оболочкам всегда отводится пассивная роль.

Это означает, что электронная подсистема внутри атомов является полноценной термодинамической подсистемой, которую можно характеризовать и температурой T, и энтропией S, несмотря на малое число N в ней элементов. И даже давление P можно ввести внутри атома, поскольку при колебательном движении между ними происходит передача импульса p. Всё это необычно, но вполне допустимо!

3. Даже температуру плавления кристалла Tmelt определяют атомные электроны! Поскольку зависящая от них температура начала эффективного нагрева кристалла T*, обсуждаемая в предыдущем параграфе, оказалась некоторым внутренним энергетическим масштабом всего кристалла. Этому масштабу была кратна величина Tmelt, и соответствующее число M=Tmelt/T* оказалось одинаковым для элементов одной группы! Это был невероятный результат, и он стал пониманием того, почему кристаллы вдруг начинают плавиться.

Жидкость - необычное состояние вещества, и многие до сих пор плохо представляют, что это такое. Наиболее предпочтительным является представление Я.И. Френкеля [3], что в жидкости существуют локально упорядоченные области, доставшиеся в наследство от твёрдого тела, между которыми атомы или молекулы совершают прыжки и снова становятся упорядоченными на некоторое время. При этом из-за отсутствия дальнего порядка в жидкостях (и аморфных телах) в них сложно ввести понятие фононов, как считают М.И. Каганов и И.М. Лифшиц [4]. Разве что для фононов с малыми импульсами, но тогда вещество придётся рассматривать сплошной средой.

И как же тогда рассматривать теплоёмкость и тепловое расширение жидкостей? Ведь, со времён Дебая эти свойства в твёрдых телах принято рассматривать исключительно через призму колебаний кристаллической решётки [5]. По нашим же представлениям о кванте действия и с учётом того, что сказано выше об энергетическом масштабе T*, плавление вызывает что-то, связанное с электронами внутри атома. Какое-то критическое условие, при котором атомные электроны больше не могут быть жестко связанными с электронами соседей. Что же это может быть?

Поскольку мы знаем, что в жидкости возможны вращательные движения в дополнение к имевшимся в кристалле движениям поступательным, то остаётся предположить, что в этом виновата система электронов. При достижении температуры плавления она "разбухает" в атоме настолько, что может теперь вращаться. Можно сказать, что атом перестаёт быть "ёжиком", прячет свои иголки-электроны и теперь почти не зацепляется со своими соседями.

Но быть способным вращаться и делать это на самом деле, оказывается, две большие разницы. Плавление - это один из немногих фазовых переходов, где для создание нового пространства требуется потратить дополнительную энергию (кванты действия). Потому что в старом пространстве вращение было не предусмотрено в силу экономии пространства (действия) при низких температурах.

Стишов С.М. в далёком 1974 году опубликовал работу [6], в которой показал, что минимальная энтропия одного моля вещества, требуемая для перехода разных веществ через точку плавления, равняется интересной величине R·ln2. Это как раз - необходимая энтропия для возникновения двухуровневой системы "on-off", вполне удовлетворяющей условию "есть вращение - нет вращения".

Вещество после плавления, как правило, расширяется. Это происходит в силу того, что вращение требует дополнительного пространства. Но так происходит не всегда. Иногда выигрыш за счёт ещё более плотной упаковки, чем в твёрдом теле, превышает расходы на дополнительное пространство для вращения. Так происходит, например, с таянием льда, плавлением элементов Ti, Ga, Si, Ge, Sb, Bi. Все они увеличивают свою плотность после плавления. Считается, что такое редкое и аномальное поведение связано с тем, что в жидком состоянии становятся возможными ещё более плотные, но локальные и ограниченные упаковки с осями симметрии 5-го и 7-го порядка [7]. Именно такие упаковки часто бывают у наночастиц и малоатомных кластеров [8].

Иногда бывает так, что сразу после плавления вещество расширилось и плотность его уменьшилась, но при небольшом дальнейшем нагреве жидкость (расплав) начинает сначала сжиматься, а потом вплоть до температуры кипения ведёт себя нормально - расширяется. Так ведут себя, например, In, Ge, Sn, Au. Можно предположить, что для этих элементов сразу за точкой плавления присутствуют сначала достаточно крупные локальные области, унаследованные от твёрдого тела, а затем они становятся всё меньше и меньше.

Но общая закономерность жидкостей при нагреве такова: они, как и твёрдые тела, вынуждены расширяться, поскольку дополнительные тепловые возбуждения требуют для себя дополнительного пространства.

4. А какие условия должны наступить, чтобы началось испарение вещества? С одной стороны, газ или пар считается отдельным фазовым состоянием вещества, отличным от жидкости. Этому мнению способствует ненулевая энергия перехода - теплота испарения и значительное уменьшение плотности пара. С другой стороны, жидкость можно превратить в пар непрерывным образом без всякого фазового перехода, просто обойдя так называемую критическую точку на P-T диаграмме состояний путём изменения давления и температуры. Такое поведение вынуждает нас думать, что жидкость и пар являются всё же одним состоянием вещества. Тем более, что симметрия пространства, в котором существуют жидкость и пар - одна и та же: в нём разрешены и поступательные, и вращательные движения. Некоторое недоумение вызывает ещё одна сторона, когда мы вдруг вспоминаем, что твёрдое тело может испаряться, минуя своё жидкое состояние. Это называется сублимацией.

Как же это всё понимать, как собрать существующие экспериментальные данные в одну кучу без противоречий? Снова вернёмся к твёрдому телу и вспомним, что оно состоит из атомов или молекул, которые собраны вместе (находятся в конденсированном состоянии) благодаря принципу наименьшего действия, требующего в данном случае минимума занимаемого молекулами пространства. (А совсем не потому, как думают некоторые учёные, что между ними возникает некая потенциальная яма, в которой они находятся и колеблются.) Но вращательные движения в твёрдом теле пока запрещены и атомы вынуждены поэтому находиться в упорядоченном состоянии, определяемом конечным набором допустимых кристаллических решёток. Вид конкретной решётки, её пространственную симметрию определяют электроны внешней атомной оболочки, которые тоже стремятся объединяться с электронами соседних атомов в силу принципа наименьшего действия.

Когда мы наблюдаем сублимацию твёрдого тела, а она существует всегда, даже при низких температурах, отдельным и редким атомам или молекулам удаётся покинуть его потому, что необходимую для выхода энергию им отдают соседи по кристаллу. В кристалле всегда существуют колебания-фононы разных энергий из-за ненулевой энтропии и связанных с ней флуктуаций различной интенсивности. По нашим представлениям, несколько отличающихся от общепринятых, энтропию кристалла составляют не разные распределения энергии по атомам и молекулам (а также по электронам в атомах), а распределение квантов действия h. Казалось бы разница незначительна, но в силу строгой одинаковости этих квантов (в виде постоянной Планка) и их неделимости, эта разница становится принципиальной.

Так вот, покинувшему твёрдое тело атому (молекуле) было недостаточно приобрести необходимую для выхода энергию, ему нужно обладать собственным, принадлежащим только ему квантом действия. Это делает его свободной частицей (в соответствии с формулой де Бройля p=h/λ), и в этом состоит суть газообразного состояния в отличие от конденсированного. А в жидкости и твёрдом теле кванты действия h распределены и принадлежат сразу многим атомам и молекулам, связывая их в единое целое и не позволяя им испаряться.

Но наступает момент, когда в нагреваемой жидкости поступающее тепло в виде квантов действия не может дальше "безнаказанно" распределяться среди её элементов. Это связано с тем, что воздействие атомов друг на друга (правильно - искривление пространства соседей) может оказаться сильнее, чем каждый атом "искривляет" окружающее электромагнитное пространство в состоянии пара. Тогда, в силу того же принципа наименьшего действия, атомы, получившие свой единственный квант действия, будут собираться в отдельные газовые пузырьки, ибо так они меньше влияют своих соседей. В твёрдом теле образование пузырьков пара не получается, поскольку квантам действия есть куда распределяться - участвовать дальше в достижении жидкого состояния. Но если нагрев в виде лазерного луча или удар кумулятивным снарядом будет слишком сильным, то в твёрдом теле возникнут и пузырьки, и испарение. Но сначала этот локальный участок должен превратиться в жидкость.

Существует и обратный процесс конденсации пара при его охлаждении. Там в некоторый момент молекулам (атомам) становится более выгодно взаимодействовать друг с другом, чем с окружающем пространством. Коллективное там начинает превалировать над частным.

Ссылки:

1. Barron T.H.K., White G.K. Heat Capacity and Thermal Expansion at Low Temperatures. Kluwer Academic/Plenum Publishers, 1999, 341p. - Довольно свежая и полезная монография по теплофизическим свойствам вещества в твёрдом состоянии. Особенно - при низких температурах. Но, к сожалению, в ней ни слова не сказано о возможном существовании в атомах тепловых возбуждений. По умолчанию они считаются невозможными. Только фононы, одни фононы. Правда, фононы должны быть нелинейными, чтобы обмениваться энергией друг с другом и находиться в итоге в термодинамическом равновесии. Но источник нелинейности прямо не указывается. Почему бы этим источником не быть внутреннему пространству атомов, которые неупруго могут принимать энергию от колеблющихся атомов, а потом отдавать её обратно?!

2. https://vida-louca.livejournal.com/63466.html - Презентация доклада на русском языке.

https://www.researchgate.net/publication/370058256_Thermal_expansion_of_solids_or_how_the_space_in_crystals_is_born_Detection_of_fermionic_excitations_of_electrons_in_atoms_during_thermal_expansion_of_solids - Расширенная, более подробная английская версия доклада.

3. Френкель Я.И. Кинетическая теория жидкостей. Изд-во "Наука", Л., 1975, 592 с. - Наилучшее до сих пор, как мне кажется, представление о том, что такое жидкость.

4. Каганов М.И., Лифшиц И.М. Квазичастицы. Идеи и принципы квантовой физики твёрдого тела. Изд-во "Наука", М., 1976, 80 с. - Моя любимая книжка. Именно она лет пятнадцать тому назад натолкнула меня на мысль, что квазичастицы следует рассматривать как элементы неких дискретных пространств. Которые требуют для своего существования дополни тельной энергии и, естественно, дополнительного пространства.

5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Часть 1. М.: Физматлит, 2005, 616 с.

Debye P. Zur Theorie der spezifischen Wärmen / P. Debye // Annalen der Physik. – 1912. – V. 344. – S. 789–839. - На этой статье фактически покоится вся современная физика о теплофизических свойствах веществ. Хотя колебаний кристаллической решётки сейчас являются не единственными, что вносит вклад в их свойства. Но этот вклад - основной!

6. Стишов С.М. Термодинамика плавления простых веществ. УФН, 1974, т.114, в.1, с.3. - Выдающаяся работа, до сих пор недооценённая.

7. Галиулин Р.В., Имангазиева К.Б. Кристаллография таблицы Менделеева. Кристаллография. 2005, т.50, №6, с.967. - Выдающийся первый автор, предположивший на основании своего богатого опыта по исследованию кристаллов, что пространство внутри атомного ядра обладает отрицательной кривизной.

8. Смирнов Б.М. Кластеры с плотной упаковкой и заполненными оболочками. УФН, т.163, №10, с.29.

Кажется, я ответил на поставленный в начале текста вопрос. Ответил, возможно, слишком подробно, но вряд ли скучно, поскольку обсудил достаточно много новых вещей о том, как взаимодействуют между собой атомы и молекулы. Мне это было нужно и самому: собрать вместе свои соображения по этому поводу и навести в них порядок.

Искренне ваш, Дулин Михаил.

|

|

</> |

Меню для новогоднего корпоратива: как угодить всем сотрудникам

Меню для новогоднего корпоратива: как угодить всем сотрудникам  Поехали купаться

Поехали купаться  Наступает золотая осень

Наступает золотая осень

Корона, застилающая небо

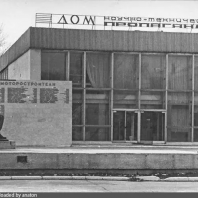

Корона, застилающая небо  Малоизвестный омский Дом пропаганды

Малоизвестный омский Дом пропаганды  Что делать, если я заболел гриппом, ОРВИ в 2025-2026 гг

Что делать, если я заболел гриппом, ОРВИ в 2025-2026 гг  Голова- предмет темный

Голова- предмет темный  Утренний глоток поэзии

Утренний глоток поэзии  С добрым утром!

С добрым утром!