Статья из американского журнала ВВС США за ноябрь 1944 года - "Линия жизни в

tsar_ivan — 16.04.2025

Ещё одна статья об СССР в официальном номере журнала ВВС США

за ноябрь 1944 года «Линия жизни в СССР».

tsar_ivan — 16.04.2025

Ещё одна статья об СССР в официальном номере журнала ВВС США

за ноябрь 1944 года «Линия жизни в СССР».Статья рассказывает о перегоне американских самолётов поставляемых по Ленд-лизу через Аляску и Чукотку в СССР. Даже небольшая статья даёт некоторое представление о трудностях этого пути и героизме американских и советских летчиков.

Хорошие слова в конце статьи одного из советских генералов : «Среди снегов этого маршрута есть могилы тех, кто погиб, которые значат для нас столько же, сколько могилы под Смоленском, Сталинградом или Севастополем. Мы чувствуем, что они погибли, сражаясь рядом с нами»…

Линия жизни в СССР

ГЕРБЕРТ РИНГОЛЬД

Штаб ВВС

P-40 был занесен в метель ветром скоростью 60 миль в час. Пилот поднялся на высоту 14 000 футов без кислорода - в его самолете не было кислорода. Он не мог связаться с базой - у него не было радио. Он не мог видеть - снег примерз к лобовому стеклу. Он не мог приземлиться - местность была покрыта гигантскими деревьями и зазубренными горными пиками. Он не мог спастись - на инструктаже ему сказали, что даже если они узнают, где он упал, на спасение уйдет три месяца. Повернуть назад было сложным вопросом - он не знал, где находится. Ему ничего не оставалось делать, как оставаться на месте и управлять самолетом. Наконец, после борьбы с такими плохими условиями, с которыми когда-либо сталкивались американские летчики, он привел свой самолет в Лэдд-Люсид, Аляска. Он завершил полет по коварному Северо-Западному маршруту из Грейт-Фолс (штат Монт.) в Фэрбенкс (Аляска), где его ждал русский пилот, чтобы перевезти его самолет через Сибирь и вступить в бой.

Шел 1942 год. Война шла не по плану. В июне япошки разбомбили Пёрл-Харбор. Наши небольшие силы обороны не смогли помешать им провести три успешные высадки на Алеутских островах. В Африке Роммель захватил Тобрук и продвигался к Александрии. Только отвратительно реорганизованная британская армия стояла между его «Африканским корпусом» и немецким контролем над Суэцким каналом. СССР потерял Ростов и Севастополь. Нацистский генерал фон Бок наращивал силы для решающей битвы под Сталинградом. И ВВС Аляски, и русские нуждались в самолетах - и чертовски спешили.

Несколько самолетов отправлялись в Советский Союз тяжелым путем - вокруг Африки и по Персидскому заливу на лодках, а затем по суше через Иран - 13 000 извилистых миль. Другие отправлялись по мурманскому маршруту, но при этом убийственный процент кораблей тонул из-за подлодок и норвежских «Дорнье». Было очевидно, что необходимо открыть более эффективный воздушный маршрут в Россию.

Он был открыт. К середине 1944 года по Северо-Западному маршруту русским было поставлено более 5000 самолетов. Пятьдесят девять процентов из них составляли P-39, A-20, P-63 и B-25 перебрасывались по трассе так быстро, как только русские могли доставить их в Сибирь. Сегодня поставки осуществляются со скоростью один раз в полчаса. Это достижение, которым американцы могут гордиться. Оно сыграло важную роль в победе в этой войне.

Однако вначале все было не так просто. Еще в ноябре 1940 года Постоянный Объединенный Совет по Обороне США и Канады рекомендовал разработать воздушный маршрут из Соединенных Штатов в Фэрбенкс. В начале 1942 года бригадный генерал О. А. Андерсон предложил штабу ВВС перегонять самолеты на Аляску. 26 июня 1942 года в меморандуме штаба в Вашингтоне 7-й перегонной группе, перегонному отделу, Командованию воздушного транспорта в Грейт-Фолс говорилось следующее: «Вы примете необходимые меры для организации и эксплуатации воздушного маршрута между Грейт-Фолс, штат Монтана, и Фэрбенксом, штат Аляска».

Мало того, что мы не знали всех ответов, мы даже не знали всех вопросов, которые могут возникнуть, когда вы с нуля строите воздушную дорогу по маршруту, по которому до этого мало кто из американцев летал, над огромными заснеженными пространствами, которые никогда не были нанесены на карту для полетов с воздуха, при температуре до минус шестидесяти.

Первой проблемой был выбор маршрута. В качестве стартовой базы был выбран Грейт-Фолс, штат Монтана. Желательно было миновать опасный прибрежный маршрут из Спокана в Фэрбенкс, а штаб-квартиру разместить подальше от зоны обороны Западного побережья, но достаточно близко к авиационным заводам. Это был, напомним, 1942 год, и боеспособные истребители не сходили с калифорнийских производственных линий. P-39, которые русские использовали в качестве штурмовиков, поступали с Востока.

Кроме того, Грейт-Фоллс находился рядом с летными полосами для пилотов-охотников, которые тогда еще нельзя было назвать летными полосами, но которые можно было превратить в ряд баз, связывающих Соединенные Штаты с Аляской.

В июне 1942 года группа офицеров, командиром которой был майор Ллойд Эрл, совершила первый пробный рейс для 7-й перегонной группы, и маршрут был открыт с основными остановками в Грейт-Фолс, Эдмонтоне, Форт-Сент-Джоне, Форт-Нельсоне, Уотсон-Лейк, Уайтхорсе и Фэрбенксе.

Когда маршрут только открылся, доставка грузов была очень редкой. Люди погибали, самолеты разбивались с пугающей регулярностью. Некоторое время казалось, что обещанный график поставок не будет соблюден. Более того, зима 1942-43 годов стала самой холодной за всю историю Фэрбенкса. Температура опускалась до 67 градусов ниже нуля. На некоторых станциях в такую погоду люди жили в палатках, а уборные находились на улице. Моторное масло замерзало до состояния твердого льда. Погода сменилась с «потолок и видимость неограниченны» на ноль-ноль за семь минут. В Лэдд-Филд было физически невозможно долго работать на открытом воздухе при температурах, которые превращали дыхание в сосульки, замораживали веки и вызывали тяжелые случаи обморожения, иногда требовавшие ампутации. Механики по очереди заходили и выходили из отапливаемых ангаров, чтобы обслужить самолеты. Если какая-либо часть тела касалась куска металла, плоть и металл нельзя было отделить без порезов. Если на кожу попадала одна капля 100-октанового газа, на ней появлялся волдырь высотой около дюйма. Пальцы некоторых механиков были изъедены, как руки прокаженных.

О погоде можно судить на примере капитана Томаса Харди. Он был офицером проекта B-26 в Фэрбенксе, и у него было два новеньких «Мародера», в идеальной форме, обслуживаемых лучшими механиками в этом бизнесе. Для получения летного жалования необходимо всего четыре часа налета в месяц. В январе 1943 года погода была настолько плохой, что капитан Харди не получал летного жалования.

Постепенно, благодаря неустанной работе, проводимой бригадным генералом Дейлом В. Гаффни (ныне генерал-майор Аляскинского отделения УВД) в Лэдд-Филд и благодаря инициативе полковника Понтона Де Арсе, первого командира в Грейт-Фоллс, основные трудности были преодолены.

Полеты по этому маршруту в ранние годы были сопряжены с такими опасностями, что внуки никогда не поверят. На протяжении всего маршрута протяженностью 1900 миль было всего четыре радиостанции. Они были в эфире только половину времени - и то совершенно ненадежно. Пилоты говорили, что лучший способ столкнуться с горным склоном - это оставаться на курсе. Условия посадки были опасными, поскольку большинство полей имели только мягкие грунтовые взлетно-посадочные полосы. Майор Фрэнк Лардент рассказывал: «В Эдмонтоне я зарулил на B-24 на водопропускную трубу, и эта чертова штука рухнула подо мной. Когда я припарковался на посадочных металлических плитах, они погрузились в грязь».

Не было никакой информации о погоде в районе, где единственное, что можно было предсказать, - это непредсказуемость погоды. «У меня был только один прогноз погоды за 24 часа полета», - сказал капитан Эдмунд Аверман. Пилоты взлетали в идеальных условиях и через пять минут попадали в снежную бурю. Они просто заводили свои корабли в непогоду и летели, пока не становилось слишком тяжело. Затем нужно было выяснить, где они находятся и как вернуться обратно.

Между озером Уотсон и Уайтхорсом есть долина, которую стали называть Долиной миллиона долларов, потому что за короткое время мы потеряли там самолетов на сумму более миллиона долларов. Опытным пилотам было легко догадаться, что произошло. Самолеты столкнулись с непогодой - метелью, грозой, туманом, сильным обледенением и нулевым потолком в горах. В этом районе не существовало абсолютно никаких навигационных методов для определения приблизительного положения. Каждая сотня миль замерзшей местности выглядела так же, как и все остальные сотни миль. Каждый горный хребет представлял собой одну и ту же уродливую картину. Радиостанции были бесполезны - расстояния были слишком велики, чтобы установить контакт. Пилоты просто летели вслепую, пока не нашли подходящую долину, которая, казалось, давала шанс на спасение. Тогда они терпели крушение. Несмотря на все опасности этого путешествия, один человек добрался до него на самолете Пайпер Каб. В декабре 1942 года капитан Малкольм Прюитт просмотрел свои страховые записи и вылетел из Грейт-Фолс на Кабе, запас хода которого составлял всего три часа. Он знал, что не сможет преодолеть 242 мили от Эдмонтона до летной полосы в Гранд-Прейри, не добавив лишних часов к своему летному времени. Поэтому он пошел в хозяйственный магазин и купил воронку. Затем он наскреб 22 одногаллоновые канистры бензина и прорезал отверстие в бензобаке, который вставляется в кабину Пайпера. Он следил за курсом и за бензином. Каждый раз, когда запас бензина уменьшался, он заливал в бак еще один галлон.

После четырех часов и пятнадцати минут полета из Эдмонтона он все еще не добрался до своей первой остановки. Температура на улице составляла 20 градусов ниже нуля, а обогревателя у Пруита не было. В конце концов он опустился в девятидюймовый слой снега посреди фермерского поля. Он решил, что сможет позвать на помощь по телефону, но у фермера не было телефона.

Когда он добрался до своего самолета, то обнаружил, что мотор замерз. У Пруитта и так было слишком много неприятностей, чтобы его это беспокоило. Он нашел помойную ванну, развел в ней огонь и засунул ванну под мотор, разогрев его достаточно для взлета. После часа ночного полета без приборов он снова приземлился в маленьком железнодорожном городке в стране Мирной реки. Наконец, он добрался до Гранд-Прейри и в конце концов доставил свой самолет в Форт-Сент-Джон, расположенный в 796 милях от Грейт-Фолс.

В те дни пробиться на посадку часто было делом удачи. Некоторые из самых опытных пилотов ВВС разбились более двух лет назад - и их самолеты до сих пор не найдены. Из-за нехватки радиуса действия радиосвязи невозможно было сообщить на базу примерное место падения. Разбившийся самолет был лишь махоньким пятнышком на фоне снега и льда, простиравшихся на тысячи миль.

Здесь не было ни дорог, ни людей, ни жилья, и очень мало шансов найти пищу. Это была такая территория, которую даже Ренфру из Королевской канадской конной полиции никогда не посещал. Многие члены экипажа, потерпевшие крушение, были найдены замерзшими до смерти. Бывали и исключения: лейтенант Леон Крейн вернулся после 84 дней, проведенных в дикой местности. С другой стороны, один экипаж спасся в пределах видимости аэродрома, и его самолет до сих пор не обнаружен.

Человек с одной из самых необычных историй спасения - капитан Томас Дичиара. Он возвращался из Фэрбенкса в качестве пассажира на самолете C-60. Самолет перешел в штопор, и Дичиара выпал из самолёта. Пока он летел вниз на парашюте, в эту замерзшую бесплодную страну, пилот выправил корабль и полетел дальше. Дичиара остался один.

Он понятия не имел, где находится, поэтому просто выбрал направление и отправился в путь. Через 30 минут он наткнулся на единственную в этой части света железнодорожную ветку. Через пятнадцать минут за ним пришел поезд, который ходит всего один раз в неделю, и подобрал его.

Сегодня условия в этом районе изменились. Если раньше здесь было всего четыре радиостанции, то теперь они расположены через каждые 150-200 миль. За одним исключением, все станции сцеплены между собой. Вместо сотен миль без возможной посадочной площадки теперь есть 13 обычных посадочных полей и восемь летных полос, расположенных в сотне миль друг от друга. Шоссе Аляскинская трасса - идеальный контрольно-пропускной пункт со станцией через каждые 40 миль.

Была организована система спасения в Арктике, которая эффективно борется с одной из самых серьезных проблем Северо-Западного маршрута - проблемой психической опасности, с которой сталкиваются летчики, знающие, что в случае беды их шансы на выживание и спасение будут крайне малы. Поддерживается сеть радиосвязи, а пять станций имеют самолеты, выделенные для помощи в поисках и доставки грузов. Набор для выживания доведен до совершенства, вплоть до сковородок. Ловца, который предоставит информацию, способствующую спасению приземлившихся летчиков, ждет постоянное вознаграждение в 100 долларов.

Но люди, которым было поручено создать систему спасения, столкнулись с проблемой, которую обычные методы спасения преодолеть не могли. Экипажи вынуждены были садиться в местах, недоступных даже для человека, сброшенного с парашютом. Самолеты разбивались посреди густых лесов или на вершинах горных пиков. Часто приходилось высаживать спасательную группу за много миль от спасшихся летчиков. Но спасатели не могли нести на себе тяжелые сани и оборудование, необходимые для эвакуации. Проблема не находила решения до тех пор, пока лейтенант Дэвид Ирвин не придумал использовать парашюты.

До войны лейтенант Ирвин много лет жил в северной стране. Он рассказал, что смог натренировать своих собак так, что их можно было сбрасывать с парашютом с самолета. Тогда сани можно будет сбрасывать спасателям, а собак прицеплять к ним.

Был проведен пробный полет, и лейтенант Ирвин просто вытолкнул собак из самолета C-47. Парашюты раскрылись автоматически, и собаки приземлились без травм. Теперь использование парашютов стало рутинным методом работы. Все работает без проблем, за исключением того, что лейтенант Ирвин никак не может научить своих собак кричать «Джеронимо» во время прыжка.

Каждый раз, когда решалась одна проблема, возникала другая, требовавшая немедленного решения. Самой сложной из всех была проблема зимовки самолетов. Гидравлическая жидкость не текла при минус 30 и 40. Даже при менее низких температурах жидкость становилась настолько жесткой, что летчикам приходилось сидеть, упираясь ногами в клапан управления шасси, чтобы опустить и поднять шасси. Была разработана более легкая жидкость, которая могла литься при нулевой температуре.

Свечи зажигания не нагревались. Как сказал один пилот: «Когда я добрался до конца взлетно-посадочной полосы, мой двигатель звучал как астматик на подвесном моторе». Была изобретена новая свеча зажигания с более длинным электродом, выступающим в камеры сгорания цилиндров.

Подача масла в двигатели была прекращена, потому что влага стекала в поддон масляного бака и быстро замерзала. Сотни футов контрольного кабеля оказались бесполезными, потому что смазка в системе застыла как бетон. Механик, который помог устранить проблему, сказал: «Какое-то время мы сходили с ума. Мы установили правильное натяжение тросов управления для температуры минус 15 градусов, а при падении до минус 40 тросы натягивались и что-то ослабевало. Затем, когда мы фиксировали их на минус 40, термометр поднимался до минус 10, и наступало расширение. В итоге мы создали сложную систему, которая решила проблему».

Одна из проблем, которая до сих пор не до конца решена, — это вопрос о том, как учесть разницу в коэффициентах расширения и сжатия различных металлов. Алюминий расширяется не с той же скоростью, что медь. Коэффициент сжатия меди отличается от коэффициента сжатия стали. Когда один металл сжимался, шатуны приходилось подтягивать, чтобы учесть это изменение. Затем другой металл сжимался, и работу приходилось проделывать заново. При изменении температуры один металл расширялся, что требовало ослабления всего процесса. Но второй металл еще не расширялся, и нужно было сделать соответствующие припуски. После того как это было отработано для минус 20, температура перешла к минус 40, потом к нулю, потом к плюс 5 - и так всю зиму.

Еще одной проблемой стало то, что мы поставляем самолеты союзнику, который не говорит на нашем языке. Пилоты Красных ВВС никогда раньше не видели самолетов, на которых им предстояло летать, и языковые трудности были огромны.

Капитан Вольфсон рассказал о своем опыте решения проблемы проверки русских. Молодой советский пилот с девушкой-переводчицей подошел к моему P-40 для проверки. Русский забрался в кабину, девушка села на одно крыло, а я - на другое. Он задал мне всего четыре вопроса, а затем взлетел.

Первое, что он хотел узнать, это «Как вы его заводите? Я сказал девушке, она сказала ему, и он ответил «да» - по-английски «yes». Затем он спросил максимальное давление и обороты для взлета. Следующий вопрос был: «Как поддерживать температуру масла и охлаждающей жидкости? И наконец, он хотел узнать, как управлять радио. Затем он вывел самолет на испытательный старт. И он тоже знал, как им управлять».

Опыт капитана Вольфсона произошел до того, как была принята регулярная система проверки русских. Этой проблемой занимался майор Фредрик Кейн, офицер оперативного отдела на аэродроме Лэдд, и он легко решил ее.

«Какое-то время, - говорит майор Кейн, - мы пользовались услугами переводчиков на наших больших кораблях, но это не слишком хорошо сработало, потому что было слишком много технических терминов, от переводчиков которых нельзя было ожидать понимания.

Поэтому мы вернулись к универсальному языку всех летчиков - знакам. В самолетах A-20 русский ложился в проход прямо за спиной пилота. Мы показывали на прибор, фиксирующий давление в коллекторе, используемое для взлета, и летчик ВВС Красной Армии запоминал его. Если мы снижали мощность в определенное время, мы указывали на соответствующий прибор. Они точно знали, что мы делаем, и мы прекрасно ладили.

Для истребителей мы использовали проверку кабины и уроки. Некоторые из наших людей говорили по-русски, и на них легла основная тяжесть этой работы. Все технические приказы были переведены на русский язык и отпечатаны на мимеографе.

Одна из самых необычных ситуаций произошла с вышкой. Советы никогда раньше не использовали радиоуправление. Они сказали, что если все чисто, то они просто приземлятся. Мы объяснили, что наши правила требуют использования радиоуправления, и они научились этому по-нашему.

В связи с этим у нас возникла проблема на вышке. У наших немногочисленных русскоговорящих мужчин были дела поважнее, чем стать операторами на вышке. Мы нашли гражданского, который мог говорить на обоих языках, но он ничего не знал о процедуре управления самолетом. Когда русский, находящийся в воздухе, вызывал разрешение на посадку, гражданский объяснял начальнику вышки, что ему нужно, тот излагал необходимую процедуру, и на русском языке она передавалась пилоту. Сейчас, конечно, у нас много людей, которые говорят на обоих языках.

«Эти русские - молодцы. Не забывайте, что у них проблема с перегоном не менее сложная, чем у нас, а то и хуже. Но они доставили эти самолеты на фронт и хорошо их использовали».

Сегодня Северо-Западный маршрут - не более чем обычная паромная переправа. Но много хороших людей погибло, прежде чем огромные проблемы были решены. Никто не может сказать, в какой степени самолеты, переправленные по этому маршруту, помогли переломить ход битвы под Сталинградом и позволили СССР отбросить врага. Русские прекрасно знают, что, преодолевая разрыв между Грейт-Фолс и Фэрбенксом, многие американцы погибли с той же целью, что и защитники Москвы. Как сказал один советский генерал: «Среди снегов этого маршрута есть могилы тех, кто погиб, которые значат для нас столько же, сколько могилы под Смоленском, Сталинградом или Севастополем. Мы чувствуем, что они погибли, сражаясь рядом с нами».

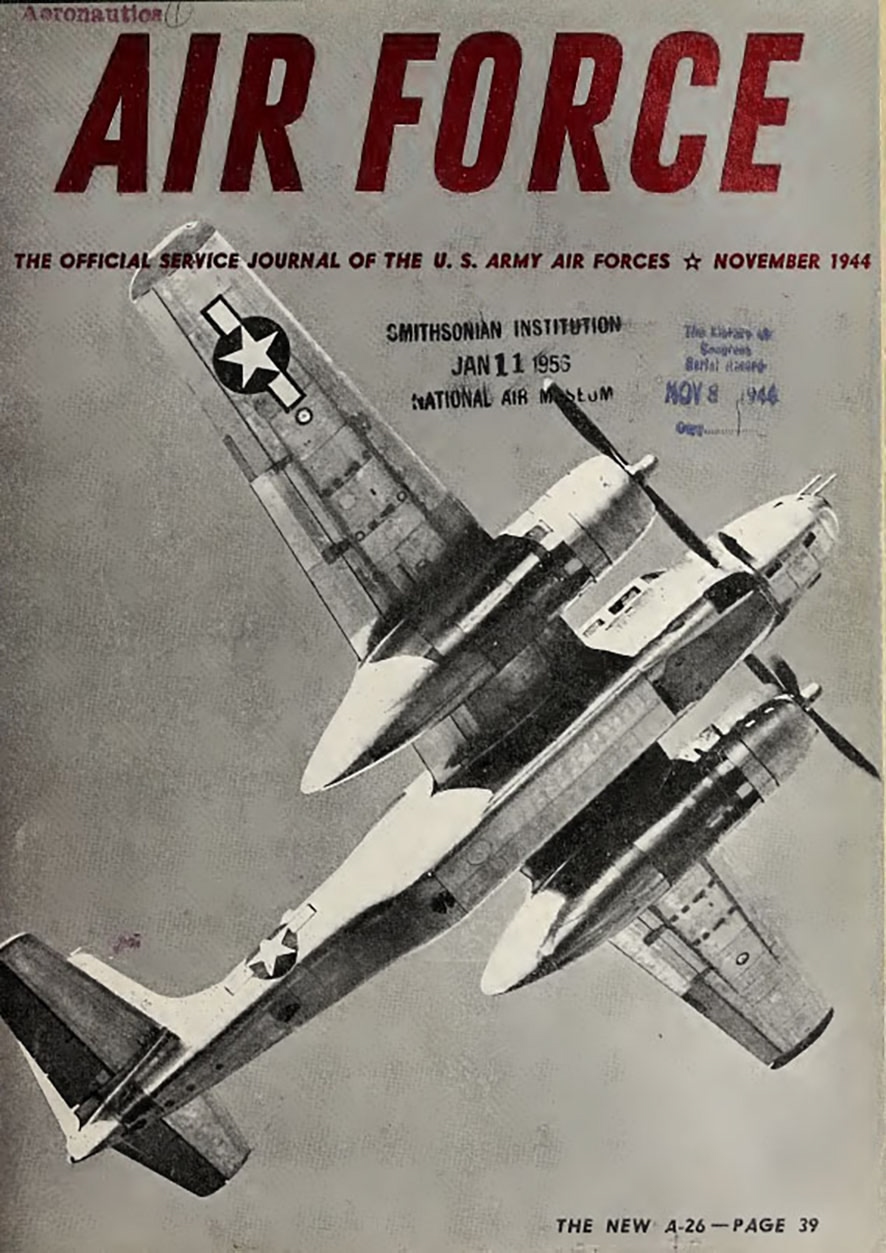

Подписи под фото:

= Люди из Командования воздушного транспорта, которые впервые проложили Северо-Западный маршрут, одержали победу, которая оказала глубокое влияние на ход войны.

Основная карта из книги «A WAR ATLAS FOR AMERICANS», изданной 0WI.

= Два пса-спасателя в стиле десантников - новая техника, разработанная Аляскинским подразделением МЧС для спасения лётчиков, упавших в дикой местности.

= Советский летчик-истребитель метко бьет по 8-му шару во время соревнований, проводимых в офицерском клубе Аляскинской дивизии в Номе.

= Десять часов декабрьского утра на аэродроме Лэдд Филд, Аляска. Может, летом и есть полуночное солнце, но зима – это долгий, темный сезон.

= Палм-Бич никогда не был таким. В этих палатках на озере Уотсон зимой 43-го года бойцы МЧС узнали, что значит слово «суровый».

= Когда нужно выйти, при температуре 60 градусов. Зимой 1943 года туалет в Форт-Нельсоне, Канада, был, вероятно, самым холодным местом в мире.

= Выкапывание бочек с горючим из-под снега при температуре 60 градусов ниже нуля было обычным делом для бойцов МЧС на базах вдоль паромного маршрута.

= В отличие от костюмов, обратите внимание на сапоги и гимностёрки, которые носят красные летчики в этой типичной сцене Лэдд Филд, Фэрбенкс. Американский терминал северо-западного воздушного маршрута в СССР.

|

|

</> |

Заказать продвижение сайта: как выбрать оптимальную стратегию

Заказать продвижение сайта: как выбрать оптимальную стратегию  Про жрачку.

Про жрачку.  Грибочки

Грибочки  Попал под лошадь

Попал под лошадь  Пытаются что-то вытребовать у нас котики Ширакава-сан, Кемуку и Дакота от

Пытаются что-то вытребовать у нас котики Ширакава-сан, Кемуку и Дакота от  40 лет в системе

40 лет в системе  Особняк Новокрещёновой

Особняк Новокрещёновой  Про обмены в русской демонологии

Про обмены в русской демонологии