Сознание по частям: как взрослеет мозг и когда мы становимся собой

neurobio25 — 21.06.2025

neurobio25 — 21.06.2025

Когда человек становится собой? Не с юридической точки зрения, а по-настоящему: осознаёт, кто он, чего хочет, почему действует именно так, а не иначе. Это вопрос не только философии, но и нейробиологии.

На самом деле, наш мозг формируется неравномерно и не синхронно. Одни его части — как мотор — начинают работать почти сразу после рождения. Другие — как рулевое управление — подключаются значительно позже. Именно поэтому в детстве мы эмоциональны, в подростковом возрасте — импульсивны, а только к 25–30 годам начинаем по-настоящему осознанно управлять своей жизнью.

Эта статья — о том, как взрослеет мозг, какие этапы проходят наше сознание, тело и психика, и почему «стать взрослым» — это гораздо больше, чем просто вырасти.

I. Рождение: тело — здесь, сознания — ещё нет

Младенец рождается с активной стволовой частью мозга — зонами, регулирующими дыхание, терморегуляцию, базовые рефлексы. Мозжечок и сенсорные области тоже работают: ребёнок чувствует боль, звуки, прикосновения.

Но что отсутствует:

- сознательное внимание,

- долговременная память,

- контроль над эмоциями.

До 6 месяцев мозг работает почти как сенсорный приёмник, без фильтрации или анализа. Префронтальная кора почти неактивна.

Это этап «проживания» без рефлексии. Ребёнок чувствует, но не осознаёт.

II. 1–3 года: пробуждение «я»

Примерно в возрасте 18–24 месяцев ребёнок начинает узнавать себя в зеркале. Это ключевой момент: зарождение самосознания. Появляются:

- первые зачатки долговременной памяти,

- «внутренний язык» — ребёнок начинает говорить не только вслух, но и «внутри»,

- зачатки причинно-следственного мышления.

Развивается гиппокамп, который отвечает за формирование эпизодической памяти — теперь ребёнок начинает запоминать события и себя в этих событиях.

Это этап появления устойчивого образа себя как отдельного существа.

III. 3–6 лет: взрыв эмоций и фантазий

В этом возрасте ребёнок уже активно говорит, играет, строит образы, задаёт вопросы. Но:

- Эмоции преобладают над логикой.

- Импульсивность — норма.

- Мозг ещё не умеет тормозить поведение, потому что лобные доли только начинают свою работу.

Амигдала (эмоциональный центр) и лимбическая система активны, но префронтальная кора (контроль, планирование, саморегуляция) — ещё очень слаба.

Это возраст, когда сказка, страхи и фантазия формируют мир, потому что фильтров пока почти нет.

IV. 6–12 лет: возраст структур и логики

Школьный возраст — это этап развития:

- рабочей памяти,

- внимания,

- логики,

- регуляции поведения.

Начинается активный рост префронтальной коры.

Появляется способность к абстрактному мышлению и

моральным оценкам. Но эмоциональные всплески всё

ещё часто берут верх.

Хочешь ещё глубже про мозг, психику и химию поведения? Добро

пожаловать в научное сообщество «два нейрона».

t.me/dvaneirona

Это этап «маленького взрослого», но пока без полной автономии. Мозг как бы тренируется управлять, но ещё не в полной мере несёт ответственность.

Это возраст, когда закладываются ключевые шаблоны: отношение к себе, к ошибкам, к другим.

V. Подростковый возраст (12–18): буря в лимбической системе

Гормональные изменения приводят к гиперактивации дофаминовой системы и миндалины (амигдалы). Что это даёт:

- Эмоции становятся резче, громче, болезненнее.

- Возникает тяга к риску, к новизне, к самоутверждению.

- Включается поиск идентичности — «Кто я?», «Что я выбираю?», «Чем я отличаюсь?».

Но! Префронтальная кора — та самая, что отвечает за стратегию, торможение импульсов, самоанализ — ещё не созрела. Это и есть главный парадокс подростка: он чувствует, как взрослый, но управляет этим, как ребёнок.

Поэтому подростковый мозг — не «сломанный», а перестраивающийся.

VI. Молодой взрослый возраст (18–25): архитектура завершения

С 20 до 25 лет заканчивается миелинизация (обрастание нервных волокон изоляцией) в префронтальной коре. Это:

- ↑ скорость обработки информации,

- ↑ способность планировать и ставить цели,

- ↑ эмоциональная устойчивость,

- появление рефлексивного «я» — человек способен наблюдать за собой, делать выводы и изменять поведение.

Система «эмоции–контроль–смысл» начинает работать как единое целое.

В этот период многие впервые ощущают настоящую субъективную зрелость: «я — это я, и я выбираю свою жизнь».

VII. После 25: зрелость как нейробиологический баланс

После 25–30 лет:

- стабилизируется дофаминовая система,

- выравнивается эмоциональный фон,

- полностью сформированы связи между лобной корой, лимбической системой и вегетативной регуляцией.

- появляется способность к отложенному удовольствию, самосостраданию, долгосрочным целям.

Не все достигают этого уровня в одно время: генетика, стресс, травмы, отношения — всё влияет. Но биологически — это период, когда человек максимально способен быть собой.

Заключение

Наше взросление — это не просто биологический рост. Это сложная нейропсихологическая эволюция, в которой мозг становится всё более способным к осознанию, выбору и саморегуляции.

Сознание появляется не сразу. «Я» рождается не в роддоме, а в процессе созревания связей между разными отделами мозга. И если ребёнок живёт в поддерживающей, предсказуемой и эмоционально насыщенной среде — мозг развивается гармонично. Если нет — взросление может быть отложенным, болезненным, но всё равно возможным.

В конечном итоге мы становимся собой — не по паспорту, а в тот момент, когда можем управлять собой, понимать себя и быть в ответе за свой путь.

|

|

</> |

Как пополнить Steam через DTF: скорость, удобство и минимальные комиссии

Как пополнить Steam через DTF: скорость, удобство и минимальные комиссии  Ежедневный дайджест марафона #простолето — 9 июня

Ежедневный дайджест марафона #простолето — 9 июня  Спокойной ночи, страна!

Спокойной ночи, страна!  Фото дня от Валерия Плотникова

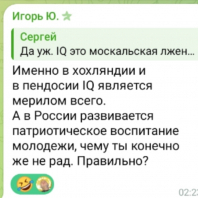

Фото дня от Валерия Плотникова  Как тяжело с этими драными патриотами.

Как тяжело с этими драными патриотами.  Картошка молодая в мундире с салом солёным и свежим огурцом

Картошка молодая в мундире с салом солёным и свежим огурцом  Поражение регионального офиса Microsoft в Беэр-Шеве. 20.06.2025

Поражение регионального офиса Microsoft в Беэр-Шеве. 20.06.2025  Неслучайное фото

Неслучайное фото