Рим и провинции

grigvas — 10.11.2023

grigvas — 10.11.2023

1. Рим изобретает провинции

После окончания Первой пунической войны Рим впервые столкнулся с тем, что не знал, как поступить с доставшейся ему завоёванной территорией – Сицилией. Казалось бы, пока завоёвывали Италию, то никаких проблем особо не было – захватил землю, часть прирезал Риму и вывел туда колонистов, оставшееся объявил муниципией, выдал жителям часть римских прав и обязанностей и живи себе спокойно. Примерно то же самое было и в случае установления статуса союзника, только без урезания территорий и с меньшим набором прав. Общим в этой схеме было то, что все данные территории становились частью неформальной римской федерации – формально никакой федерации не было, а был Рим и союзники, но вот фактически всё было. В случае же с Сицилией данный подход внезапно оказался неприменим, причем по двум слабо взаимосвязанным причинам.

Первая причина была чисто военная. Римляне не просто так сцепились с пунийцами за Сицилию – на тот момент остров был ключевым поставщиком зерна для вечного города. Поэтому Рим ставил себе целью поставить под свой контроль сицилийскую торговлю зерном и тем самым обеспечить собственную продовольственные безопасность. Проблема была в том, что все в Риме понимали – новой войне с Карфагеном за Сицилию быть: уж больно выгодно с точки зрения торговли она располагалась. А раз война неизбежна, то требуется держать на острове значительный контингент войск, способный удержать позиции до подхода основных сил из далекого Рима.

Беда была в том, что существующие римские механизмы позволяли размещать по договорённости с каждой общиной отдельные небольшие отряды без единого командования. Тут стоит обратить внимание, что единого военного командования вне случая ведения войны в римской военной структуре предусмотрено не было. Военачальниками были римские магистраты, которые на время боевых действий "снимали с себя" гражданский империй (полномочия) и обретали империй военный, после чего уже назначали командиров отдельных подразделений. Данная система вполне удовлетворяла римлян до того момента, пока удаленность театра боевых действий была небольшой, но в случае с удержанием Сицилии настоятельно требовался постоянный командующий войсками, которому бы подчинялись все подразделения выбранной территории. Проще говоря римлянам требовалось изобрести систему военных округов - поставить на Сицилии войска, дать командование над всеми ими одному человеку, чьи полномочия были бы непрерывны во времени в независимости от того есть война или нет.

Вторая причина может показаться на первый взгляд нелепой: Сицилия, в отличии от Италии, была населена чуждым римлянам населением и благородные сенаторы боялись, что дав им часть римских прав и пустив туда колонистов, Рим подвергается тлетворному влиянию чужаков. Хотя казалось бы - у вас половина юга Италии это те же греки, что и на Сицилии. Но логика в позиции сенаторов была. Юг Италии хоть и был действительно насыщен греческими колониями, но представлял из себя слоёный пирог из италиков и греков в котором отношение к италикам в части прав всегда было чуть лучше, так как они свои. И вывод колоний на юг не виделся столь опасным с идеологической точки зрения, так как вокруг всегда будут другие италики и римляне не растворятся в чуждой культурной среде. Сегодня, конечно, забавно слышать про такие опасения, так как это именно римляне будут растворять всех чужаков в своей культуре. Но на момент середины III века до н.э. у Рима не было опыта взаимодействия с большим числом чужеродных общин и существовал обоснованный страх потерять идентичность. Римлянам впервые в истории не нужна была от завоёванных их территория, а только ресурсы!

Отсюда вставал юридический вопрос - как оформить подобную ситуацию? Ни формат союзнических отношений, ни муниципий тут явно не подходил – они все в той или иной мере подразумевали наделение населения частью римских прав, а именно этого требовалось избежать любой ценой. Дебаты вокруг этого казуса растянутся почти на 15 лет и приведут к формированию двух противоположных точек зрения. Первую отстаивали влиятельные патрицианские рода - они предлагали прекратить оккупацию захваченных земель и превратить их в государство-клиент, тем самым перенеся патрон-клиентские отношения из сферы межродовых отношений в сферу государственную. Что подразумевалось под патронатом над государством? Римский сенат от лица народа Рима становился коллективным патроном государства-клиента, гарантируя тому безопасность и требуя взамен согласования внешней политики, дружественного отношения к Риму и ряда мелких одолжений, наподобие размещения гарнизонов. Формально государство-клиент оставалось независимым и даже имело определённую свободу внешней политики. НО, для закрепления зависимого от Рима положения, правитель такого государства должен был лично стать клиентом какого-нибудь влиятельного римского рода (человек не мог быть клиентом государства, так как оно не персонифицировано).

Такую схему позже не раз позже будут реализовывать в ходе завоеваний Средиземноморья, но обычно в отношении уже существовавших монархических форм правления. На Сицилии же единого государства не было вовсе, а значит либо пришлось бы делать патронами кучу мелочи, либо самим создавать квазигосударство с монархом, а оно надо? Кроме того, такой метод не решал проблему обороны территории, так как римские гарнизоны и их командиры были бы на положении гостей, что не сильно-то помогло бы. Ну а самым большим минусом, из-за которого Сенат каждый раз долго и упорно спорил, когда очередной военачальник заявлял, что он тут Риму нового клиента привёл – это личная зависимость правителя-клиента от конкретного римского рода. По сути, государство-клиент через своего правителя становилось клиентом не Рима, а одного единственного патрицианского рода, что сильно нарушало баланс сил внутри государства. Поэтому Сенат с самого начала смотрел на такую практику с подозрением и неудовольствием и стремился как можно быстрее преобразовать государство-клиент в вторую из предложенных форм – провинцию. В чём же заключалось отличие провинции?

Ви таки будете смеяться, но в замораживании сложившегося положения. После завоевания Сицилии та, пока Сенат в Риме решал как с ней быть, оставалась в статусе dedititio – полная сдача населения и всей территории на милость римлян, проще говоря военная оккупация с оккупационной администрацией. Обычно захваченные территории находились на таком положении до заключения союзного договора или организации муниципии. В это время полное управление общиной осуществлял назначенный из Рима претор, а жители её не имели никаких прав перед римлянами, но редко когда такое состояние держалось дольше нескольких лет. Теперь предлагалось закрепить и институциализировать такое положение. Задумка была гениальная в своей простоте:

1) Заключаем договоры с общинами, где прописываем обязанности провинциалов, но не прописываем прав – потому что их нет. При этом с разными общинами заключаются договоры разной степени тяжести, а в некоторых вводим и вовсе прямое римское управление до момента, пока они не докажут лояльность (т.е. создаём муниципий, но без муниципальных прав);

2) Вводим на территории провинции римскую правовую систему, в рамках которой у провинциалов прав нет, местную правовую систему оставляем, но если её нормы противоречат римским – игнорируем;

3) Объявляем всю землю провинции частью территории Рима (это важно!), включаем в Ager publicus (общинная земля), но запрещаем селиться на ней римлянам. Так как на римской ager publicus теперь живут какие-то левые люди, объявляем, что они теперь должны платить поземельный налог за occupatio римской земли (profit, profit, profit!!!);

4) Ставим в провинции гарнизоны, назначаем военным командующим одного из бывших магистратов, который имеет широкие полномочия в военной сфере (вплоть до объявления чрезвычайных налогов для военных нужд), судебной, но практически не имеет никаких административных функций – иначе слишком много власти в руках одного человека сосредоточилось бы;

5) Так как нам надо не дать сосредоточиться в руках наместника контролю над финансовыми потоками, а также чтобы не создавать на местах постоянную налоговую администрацию (а местным мы априори вопрос сбора налогов не доверяем) вводим систему откупа: Сенат за сумму, необходимую от провинции, продаёт право сбора налогов на территории любой коллегии римских граждан. Сенат таким образом получает стабильные платежи в бюджет, предприимчивые римляне – возможность обогатиться (подробнее в следующей части).

Всё, мы прекрасны и решили все наши проблемы. В общем система со всех сторон отличная для всех… римлян. Провинциальная система оказывалась выгодной Риму именно с точки зрения выкачивания ресурсов территории и как можно меньшего пересечения жителей провинции и римлян. А вот для провинциалов даже в теории такая система значила потерю значительной части свобод без приобретения чего-либо взамен. Но ни для кого не станет откровением, что в реальности всё было ещё хуже и тем не менее система оказалась устойчива. Почему? Об этом будет в следующей заметке.

Римская провинция времён Республики штука классная. Если описать её одной фразой, то это будет: узаконенное систематическое ограбление. Да, именно так. Идея продлить навечно оккупационный режим на завоёванных территориях была на самом деле гениальной. Все эти игры в политику, взаимные уступки и обещания, которые приходилось делать в Италии, теперь можно было забыть, как страшный сон. Тем не менее, внутреннее устройство провинции было куда сложнее и многограннее, чем может показаться на первый взгляд.

Первое, что, конечно же, стоит уяснить, – это положение провинции в составе Римской Республики. В отличии от муниципий и прочих союзных общин, провинция являлась частью Рима, вся её территория считалась римской, на её территории действовали римские законы и обычаи. НО. Всё неримское население для римских властей имело статус перегринов (чужаков), что делало их практически бесправными по этому самому римскому праву. Римляне не отменяли существующих местных законов, но они регулировали только взаимоотношения общины и её гражданина, причём только в той части, которая не противоречила римским законам. Ни один документ никак не регламентировал права провинциала в правовом поле Римской республики, а значит для неё он был никем.

Единственным субъектом права, отношения с которым в рамках провинциального устройства были регламентированы, была община. Закон lex provinciae, принимаемый Сенатом, устанавливал структуру провинции: её границы, налоговый и таможенный режим, деление на судебные округа и прочие административные вопросы. В нём не было ни слова о каких-либо правах общин, только об обязанностях. То же самое наблюдалось и в отдельных договорах Рима с общинами – они устанавливали конкретный перечень обязанностей общин перед Римом, налоговые льготы, степень внутренней автономии и прочие вопросы функционирования общины. Некоторые общины по таким договорам могли получить избавление практически от всех податей и полную внутреннюю автономию, в то время как другие ставились под внешнее управление Рима и присылаемых им преторов. Наконец, последним законодательным актом, регулирующим жизнь провинции, был edicta provincialia, издаваемый наместником. Он представлял из себя набор принципов, которыми будет руководствоваться наместник провинции в своём правлении. И, опять же, там не было ни слова о правах провинциалов. Единственным правом, которое было у жителей провинции, было обращение в Сенат, но сделать это можно было только по очень серьёзным причинам. И угадайте с трёх раз, какая причина была самой популярной?

Ага, коррупция. Появилась она неспроста. Провинции были сильно удалёнными от Рима территориями, ручное директивное управление при тогдашних средствах доставки информации было нереально, а потому наместник провинции должен был иметь широкую автономию. Сенат, в мудрости своей, понимал, что нельзя давать наместнику всю полноту власти в провинции, так как это будет слишком похоже на власть царскую. Поэтому наместник получал для управления провинцией «урезанный» империй – военные и судебные полномочия гражданского империя. Формально в вопросы административного управления провинцией он не должен был лезть, так как они уже регулировались сенатскими постановлениями. Но в реальности, из-за отсутствия какой-либо системы контроля за наместниками и удалённости от Рима, они имели почти полное всевластие в вверенных им провинциях, ограниченное лишь личными качествами наместника. Ну, и сроком исполнения обязанностей в 1 год, который в реальности часто и вовсе был 8-10 месяцев, так как на путь из Рима до провинции тоже нужно время.

Тем не менее, не стоит считать, что наместники были абсолютно всесильными. Да, в руках у них был гарнизон солдат, но в случае массового восстания войска из Рима могут идти долго, а жить и добра наживать всем хочется. Поэтому наместникам приходилось всегда опираться на местные элиты – хорошие отношения с ними были залогом спокойного наместничества. Тем более, что наместничество, как и прочие магистратуры в Риме, были почётным правом, а потому из казны не оплачивались. А ведь наместнику в управлении провинции нужен был собственный штат – никакого постоянного чиновничьего аппарата в провинции не было, чтобы он не мог срастись с местными. Обычно штат наместника состоял из квестора (бухгалтера), нескольких писцов и советников из семьи и клиентеллы. И всех их требовалось содержать за свой счёт, а ещё снимать жильё (Республика не заботилась о том, чтобы была постоянная резиденция наместника), осуществлять разъезды по провинции, принимать делегации… И всё это требовало денег и немало.

И вот тут на помощь римлянам приходил античный институт гостеприимства. Местные провинциальные элиты, стремясь заручиться благосклонностью нового наместника, обычно предоставляли тому за счёт общины жильё. Также, по правилам гостеприимства, они устраивали званные обеды, дарили «небольшие» подарки и оказывали услуги, естественно, на совершенно безвозмездной основе. Коррупция? Возможно. Но для античного общества это было нормой – местные показывали благожелательность наместнику, в обмен ожидая подобной благожелательности от него, причём если повезёт, то даже и после его возвращения в Рим. По обычаям, нарушение правил гостеприимства, даже в отношении чужаков, могло оставить значительное пятно на репутации, так как такие обычаи были выше происхождения, и принимая их, обе стороны накладывали на себя ряд обязательств. Поэтому умный наместник не отказывался от помощи местных, а некоторые из них, находящиеся в особо щекотливом положении близящегося банкротства, могли и начать заискивать перед провинциалами, вместо того, чтобы пойти по более простому пути грабежа.

А ведь грабить провинцию было легко и приятно. Одной из главных целей финта с узакониванием римской оккупации на территории провинции было обеспечение законных оснований для выкачивания денег (муниципии, в отличие от провинций, в большинстве своём никаких прямых налогов не платили). Так население провинций облагалось двумя основными налогами:

стипендиум – особый подушевой налог, который взымался по праву оккупации провинции. По сути, провинциалы платили налог на то, что римляне их завоевали;

десятина — налог за possesio (владение) землёй. Так как вся земля провинции теперь принадлежит Риму, местные жители, живущие на этой земле, должны были платить аренду, исчислявшуюся в десятую часть с урожая или иных доходов с земли;

пошлины для ввозимых товаров в размере до 20%.

Кроме этого, для каждой общины могли устанавливаться дополнительные налоги и пошлины. В общем, фискальные сборы с одной лишь Сицилии достигали миллионов сестерциев (1 сестерций = примерно 1 грамму серебра) и даже если часть из этих денег прилипнет к рукам, то можно было очень неплохо поднять своё состояние. Проблема заключалась в том, что налогообложение провинции было очень и очень запутанной вещью.

Начать стоит с уже упоминавшегося ранее факта, что каждая община имела свои ставки налогов, зафиксированные в отдельных договорах. Проблемой была и оценка десятины в случае неземледельческих хозяйств. Кроме того, налог мог взыматься как в денежной, так и в натуральной форме (например, провинции Африка и Египет должны были 25% своего урожая отправлять в Рим в качестве налога). Причём в рамках одной провинции налоги могли существовать в десятках разных сочетаний. Сенат понимал, что для администрирования настолько сложной системы нужен немалый административный аппарат, а причёсывать всех под одну гребёнку было категорически нельзя – разные ставки налогов для соседних общин были частью тактики разделяй и властвуй, когда римляне искусственно создавали конфликты, в которых могли выступать медиатором. Поэтому, чтобы не парить себе мозг администрированием всей этой невообразимо сложной системы, большая часть из налогов были отданы на откуп частным подрядчикам. Кто сказал анкапистан?!

Сенат выставлял на открытых торгах право сбора налога – иногда одного конкретного вида, а иногда всех налогов конкретной общины – за оценочную сумму его величины в этом году (оценка могла быть основана как на величине собранного в прошлом году, так и на банальном – нам нужно Х денег и неважно как). Тот, кто готов был предложить наибольшую сумму за право сбора налогов и выигрывал подряд. Сенат получал здесь и сейчас деньги, а откупщики-публиканы получали дыру в бюджете, которую следовало срочно залатать. В основном в публиканы шли представители сословия всадников, занятые в коммерции, так как у них, в отличие от земельной аристократии Рима, всегда были живые деньги. Они объединялись в фирмы (коллекторские агентства), которые сочетали в себе как функции коллекторов, так и ростовщиков: нет денег выплатить налог? – вот тебе кредит под залог твоего имущества. Формально, публиканы должны были следовать законам при сборе «задолженности», но по факту они стремились выбить как можно больше, чтобы получить прибыль. Естественно, это было незаконно, и естественно, Сенат закрывал на это глаза, так как главное было получить деньги, а что там будет с инородцами уже и не важно. Если народ начнёт бузить, то Сенат всегда мог свалить всю вину на зарвавшихся публиканов и устроить им показательную порку в суде. Вот только суд по таким делам вёлся всадниками, многие из которых сами были публиканами. Итог таких судов, я думаю, очевиден.

Естественно, что для сбора причитающегося публиканам, нужно было заручиться поддержкой наместников, и вот тут уже начиналась настоящая коррупция. Если у наместника были хорошие отношения с жителями провинции или он был просто честный малый, то деятельность публиканов могла ограничиваться. Но часто случались диаметрально противоположные ситуации, когда публиканы, пользуясь поддержкой наместника вплоть до использования легионеров для изъятия долгов силой, могли собрать налоги сразу за несколько лет вперёд, и так каждый год – ведь каждому новому наместнику тоже нужны деньги. Не раз и не два в истории Республики провинциалы обращались в Сенат из-за откровенного грабежа провинций публиканами, но редко когда дела заканчивались положительным для них исходом. Провинции были просто опутаны сетями римских публиканов и ростовщиков, и нередко случалось, что общий долг провинции превышал её доходы за несколько лет!

На таком разграблении провинций наживались все участники. И хотя обычно во всех бедах винят наместников, но настоящими бенефициарами провинциальной системы были, конечно же, всадники: именно через них шли основные финансовые потоки из провинций, они вгоняли эти самые провинции в долги, а потом выбивали их всеми возможностями. Наместники были всего лишь их помощниками, которым причитался процент, достаточный, чтобы все остались довольны. Сенат, осознававший опасность роста благосостояния всадничества, а к I веку до н.э. всадники могли уже посоперничать по богатству и влиянию с древними сенаторскими родами, пытался периодически изменить ситуацию, но страх, что создание провинциальных администраций размоет власть Сената, торпедировал все усилия.

Ладно, наместники, публиканы, сенаторы, все получали своё, но как же местные, почему они не восставали то против такого неприкрытого грабежа и закабаления? Простой ответ – из-за римских легионов, готовых утопить в крови восставших. Но реальность была, конечно же, сложнее. Влияла и римская политика «разделяй и властвуй», когда создавались искусственные конфликты между общинами, а Рим, как заботливый родитель, выступал в них посредником. Влияло и то, что местные элиты стремились инкорпорироваться в состав элит римских, кто через становление клиентом благородного римского рода, кто через верную службу с получением римского или италийского гражданства. Рим, несмотря на полное бесправие провинциалов, всё же оставлял тем призрачный шанс на повышение статуса, естественно, тем больший, чем выше твоё положение в обществе. Влияло и то, что провинции имели крепкие торговые связи с Римом, и то, что Рим действительно защищал их в военном плане и устанавливал там вечный мир, и то, что подспудно шла романизация завоёванных. И этого всего, как ни странно, хватало – нам известно предельно мало сепаратистских восстаний в провинциях, даже в тяжелейшие годы гражданской войны империя не развалилась, а провинции послушно выставляли контингенты сражающимся претендентам за власть над Римом.

Тем не менее, республиканская провинциальная система была ужасной. Запутанная, сложная, дико коррупционная. Будучи компромиссом между желаниями, возможностями и страхами, эта система была жизнеспособна из-за уникального стечения обстоятельств. Да, эта система была явным шагом назад, по сравнению с муниципиями, но шагом вынужденным. Именно провинциальная система позволила Риму стать гегемоном всего Средиземноморья, обеспечила его финансами, необходимыми для перманентной войны. Некрасиво, неэффективно, но работает. А большего и не требовалось.

#Герасименко@catx2

#Заметка@catx2

|

|

</> |

Как фонд «Бельканто» меняет отношение к классической музыке

Как фонд «Бельканто» меняет отношение к классической музыке  1 июля 1941 года — "Львовская резня". Как украинские националисты уничтожали

1 июля 1941 года — "Львовская резня". Как украинские националисты уничтожали  Пример типичного мышления на уровне манипуры

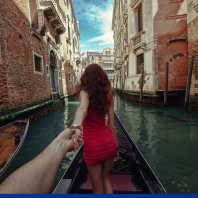

Пример типичного мышления на уровне манипуры  «Следуй за мной!». Ожидания и реальность

«Следуй за мной!». Ожидания и реальность  годное местечко

годное местечко  Питомник Алабино

Питомник Алабино  Пропавшая свадьба

Пропавшая свадьба  Калининградские лавочки

Калининградские лавочки  Это Израиль

Это Израиль