Размышления на тему справедливого общества в контексте православной философии

helg_carbon — 20.05.2025

helg_carbon — 20.05.2025

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6:33)

«Где нет любви, там нет и справедливости», — писал святитель Николай Сербский. И действительно, можно ли построить справедливое общество без любви? И возможно ли вообще создание на земле более или менее справедливого общества, или это лишь недостижимая утопия? Этот вопрос волнует человечество на протяжении тысячелетий.

С точки зрения православной философии, размышления о справедливом обществе неизбежно приводят нас к вопросу о природе человека. После грехопадения человеческая природа оказалась повреждена, склонна к эгоизму и страстям. Но означает ли это, что справедливое общество в принципе невозможно? Или православное понимание преображения личности даёт надежду на социальную гармонию?

Интересно сопоставить православный взгляд с идеями социализма. В социалистическом учении присутствует глубокое стремление к справедливости и равенству. Идеал общества, где "от каждого по способностям, каждому по труду", во многом перекликается с христианскими ценностями братства и взаимопомощи. Русские религиозные философы, такие как Николай Бердяев и Сергий Булгаков, отмечали эту общность, говоря о "христианском социализме".

Однако есть и принципиальные различия. Социализм видел путь к справедливому обществу через преобразование экономических отношений, веря, что изменение материальных условий изменит и самого человека. Православная же мысль, напротив, утверждает примат духовного над материальным. Может ли внешнее переустройство решить проблему несправедливости без внутреннего преображения личности?

Православие предлагает иной путь — начать с духовного преображения человека. В русской религиозной философии, у Владимира Соловьева, Ивана Ильина, Павла Флоренского, мы находим идею о том, что подлинное общественное устройство должно быть основано на духовно-нравственных ценностях. Однако возникает вопрос: можно ли достичь социальной справедливости, полагаясь лишь на личное духовное совершенствование? Или необходимы и социальные, структурные изменения?

Примечательно, что в современном западном христианстве всё больше доминирует идея социального служения, нередко затмевая традиционное учение о спасении души и служении Богу. Почему так происходит? Возможно, это следствие секуляризации западного общества, где церковь, стремясь сохранить свою значимость, делает акцент на социальной роли. Или это результат протестантской этики с её практицизмом и ориентацией на мирской успех? Православная традиция же настаивает на нераздельности вертикального измерения (отношения человека с Богом) и горизонтального (отношения между людьми). Без первого второе теряет свой фундамент и превращается в чисто гуманистический проект. Как писал Иван Ильин: "Христианство есть религия любви, а любовь начинается с любви к Богу и завершается любовью к ближнему".

Является ли грех непреодолимым препятствием для построения справедливого общества? Или соборность, это уникальное понятие православной философии, указывает на возможность гармоничного сосуществования при сохранении свободы личности? Как писал Алексей Хомяков, соборность — это "единство во множестве", свободное единение людей на основе любви к Богу и друг к другу.

Быть может, истина лежит где-то посередине? Структурные преобразования общества (что предлагал социализм) в сочетании с духовным преображением личности (на чём настаивает православие) могли бы приблизить нас к идеалу справедливости? Показательно, что русский философ Николай Бердяев, пройдя путь от марксизма к христианству, искал синтеза социальной правды социализма с духовной правдой православия.

И наконец, главный вопрос: что есть подлинная справедливость в православном понимании? Тождественна ли она равенству распределения материальных благ или речь идёт о чём-то большем — о справедливости как отражении Божественной правды на земле? Как отмечал Федор Достоевский: "Если Бога нет, то всё позволено" — не становится ли тогда и сама идея справедливости релятивной, лишенной абсолютного критерия?

Размышляя над этими вопросами, мы приходим к пониманию, что путь к более справедливому обществу — это непрерывный процесс, требующий как личных усилий каждого человека, так и коллективного движения к общему благу. В традиции русской философии это называли "общим делом" (термин Николая Федорова). Абсолютная справедливость, возможно, останется эсхатологической перспективой, но стремление к ней здесь и сейчас делает наш мир лучше и ближе к замыслу Творца.

|

|

</> |

Почему стоит доверить решение сложных правовых вопросов юристам Alina & Partners под руководством Айжан Алиной

Почему стоит доверить решение сложных правовых вопросов юристам Alina & Partners под руководством Айжан Алиной  За веру, царя и отечество. Отечественная война 1812 г. в картинах, альбом.

За веру, царя и отечество. Отечественная война 1812 г. в картинах, альбом.  Слизкий червь-аккордеон на золотую свадьбу

Слизкий червь-аккордеон на золотую свадьбу  Полумесяц и звезда в Египте. Что их связывает с Тураном?

Полумесяц и звезда в Египте. Что их связывает с Тураном?  Расходы против инвестиций

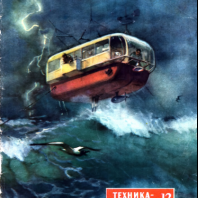

Расходы против инвестиций  Техника-молодежи № 12 \ 1952

Техника-молодежи № 12 \ 1952  «Олимпиада-80»: какие убытки она принесла СССР

«Олимпиада-80»: какие убытки она принесла СССР  аквариум

аквариум