Почему в английском только два глагольных времени

artyom_ferrier — 30.08.2024

artyom_ferrier — 30.08.2024

Не только в английском, но и во всех германских языках, о которых я имею какое-то представление.

И когда я это говорю, люди порою впадают в недоумение, поминая эти ужасные нагромождения perfect и progressive (оно же continuous), чьи сочетания в совокупности дают не то 12, не то аж целых 16 глагольных «времён».

16 — это если считать т. н. Future in the Past, которое, впрочем, кажется, порождение исключительно российского «англоведения».

Но и если 12 — тоже выглядит устрашающе.

Однако ж, здесь ключевое слово - «сочетания» глаголов, где используются служебные be, have, а также will, shall.

А чистых глагольных форм — в английском очень мало.

Загибаем пальцы.

1 Базовая-словарная (она же настоящего времени всех лиц, кроме третьего единственного числа; она же «голый» инфинитив, который без предлога to, порою ошибочно называемого «частицей»; она же повелительное наклонение; она же условное и сослагательное наклонение)

2 -s форма настоящего времени третьего лица единственного числа

3 Прошедшее время. С окончанием -ed у правильных глаголов, и — индивидуально у немногочисленных (сравнительно с русским) иррегуляров.

4 Совершенное пассивное причастие («сделанный»). То же окончание -ed у правильных глаголов, индивидуально — у неправильных.

5 Универсальная инговая форма, которая может служить и активным несовершенным причастием («делающий»), и деепричастием, и герундием (отглагольным почти существительным).

Вот и всё.

Никаких иных специфических глагольных форм — в современном английском не водится.

Ну, в стилизации под архаику — ещё может быть окончание -st у второго лица, с закосом под стиль Библии Короля Джеймса, но это, мягко говоря, не есть современный инглиш.

В современном — напротив, видна чёткая тенденция к отпадению и -s хвостика в третьем лице.

И вот это — именно морфологически различающиеся формы. По которым можно определить время глагола с первого взгляда, а не по контексту.

Настоящее или прошедшее, в случае с английским.

I wish – “я желаю», I wished – “я желал».

Что же до будущего времени — нет, в английском, как и во всех известных мне германских, его не существует в «грамматическом» смысле, то есть, как особой формы глагола с некими специфическими суффиксами-окончаниями.

Вот в испанском (как и во всех романских, наследниках латыни) — грамматическое будущее время есть.

Инфинитив hablar, “говорить», а «я буду говорить» - hablaré

Вот это вот ударное е после суффикса инфинитива — окончание первого лица единственного числа в будущем времени.

А значит, в данном случае — уместно говорить о том, что в языке действительно есть будущее время глагола в грамматическом смысле.

При этом, в испанском, как и во всех языках, есть и другие возможности рассуждать о событиях в будущем.

Можно сказать, с тем же примерно смыслом, Voy a hablar. Буквально «иду до говорить», ну а по-человечески, скорее, «собираюсь говорить», а совсем по-человечески - «поговорю».

То есть, речь — о событиях в будущем, но voy – это «иду», форма настоящего времени.

В принципе, это испанское voy a hacer algo (иду делать нечто) — очень похожа на английскую формулу I’m going to do something (а в более неформальном, но уже вполне «пристойном» варианте — I’m gonna).

И вот некоторые заявляют, что эти конструкции с be going to и gonna – это «новые способы образования будущего времени в английском». В дополнение к старым, где используются глаголы will и shall

Вернее было бы сказать, что это новые способы описывать события в будущем, но, что до образования будущего времени глагола — так этого в английском просто нет, ни с новыми вспомогательными глаголами, ни со старыми.

Поскольку грамматически — смысловой глагол никак не меняется, чтобы выразить будущее время. Никаких специфических окончаний не приобретает, в отличие от романских языков.

И will/shall – конечно, сейчас воспринимаются почти исключительно как служебные глаголы для описания событий в будущем, но в действительности — они ещё и модальные, хоть немножко. То есть, они служат, чтобы говорить о волевом отношении к действию, о намерении на будущее или о неизбежности чего-то в будущем — при взгляде из настоящего.

I will – по сути, это «я соизволяю».

I shall – “я должен».

Поэтому, кстати, долгое время учебники, в том числе даже родные английские, настаивали, что с первым лицом желательно употреблять именно shall, a не will.

На самом деле чисто грамматически — во все времена от Шекспира и даже ранее вполне себе употреблялось и I will, и He shall. И во все времена will подчёркивало желание, готовность что-то делать, а shall — долг или неизбежность.

Но конкретно в пуританскую эпоху — стало считаться нескромным подчёркивать свои(!) желания, а хорошим тоном стало считаться упирать на «силу Провидения».

Поэтому и стало модно говорить про себя, всё больше, не «я соизволяю», а «я должен».

А сейчас, последние лет полтораста — ну, снова стало считаться допустимым, так и быть, подчёркивать свои пожелания и намерения. На костре — уже не сожгут за «непристойный индивидуализм и гедонизм».

И это вопрос всё больше этики, а никак не грамматики. И уж точно — не «грамматики будущего времени глагола в английском».

Нет, «будущее время» - в английском только смысловое. То есть, оно образуется при помощи особых слов, которые намекают на будущие события, с проекцией из настоящего, а не при помощи неких особых глагольных форм.

А чисто грамматического «будущего времени глагола» - в английском (если я ещё не говорил) как не было, так и нет. Как и в других германских.

Более того, вопрос, есть ли оно в русском.

Вернее всего, наверное, было бы сказать, что в русском тоже только два времени глагола: «прошедшее» и «непрошедшее».

С прошедшим — всё просто. Оно у всех русских глаголов в своё время образовалось от причастий (поэтому, собственно, именно в прошедшем времени русские глаголы изменяются по родам, что весьма шокирует иностранцев и бесит переводчиков компьютерных игрушек).

А вот что до «непрошедшего»…

Ну, сравним: «я делаю» и «я сделаю».

Чисто морфологически — видно, что это одна и та же форма, одни и те же суффиксы-окончания (только приставка различается, но сама по себе она не является «модификатором» времени).

Но в первом случае — это действие в настоящем времени (* с одной поправкой).

Во втором — это действие в будущем времени.

Причём, в первом случае это как бы «протяжённое» и незавершённое действие, во втором - завершённое.

Почему так происходит?

Ну вот потому, что в русском глаголы делятся на совершенный и несовершенный вид.

И первые — могут указывать на действия только(!) в прошлом или будущем, вторые— только на прошлое и настоящее. Это если сами по себе глаголы. А будущее время — у глаголов несовершенного вида в русском образуется при помощи «костыля», как бы служебного глагола «буду» (который, вероятно, единственный из всех русских глаголов несовершенного вида, который имеет собственную, действительно «грамматическую» форму будущего времени, как «буду» от «быть»).

Эта система кажется очень простой и удобной — если, конечно, не начать изучать русские глаголы со стороны. Вот тут-то — иностранцы реально сходят с ума, пытаясь вывести какие-то правила разграничения совершенного и несовершенного вида, по характерному подмигиванию суффиксов и приставок, а когда сталкиваются с чем-то вроде «аннулировал» (которое может быть и совершенным, и несовершенным) — тогда стреляются.

Да, поправка под значком *

В действительности, несовершенный вид и в русском может обозначать будущее время, легко. Скажем, «завтра я иду в кино».

И во многих других языках — тоже в обиходе будущее действие может выражаться через глагол в форме настоящего времени (даже если есть и специфическая будущая форма).

А можно, в том же русском — выражать будущим грамматическим временем действие в прошлом.

«Выйду я, <�бывалоча>, на речку, закину удочку».

Тот же смысл, что в английском выражается через would, этакое «прошедшее регулярно-ностальгическое время».

В общем, понятно, что в любом развитом языке, да ещё и с богатой литературной традицией — можно выразить любые смыслы. Даже смысл жизни. Это удавалось сделать и Шекспиру с его Ромео и Джульеттой, и Гёте с его юным Вертером, и Толстому с его Анной Карениной.

Но что до конкретного инструментария, до конкретных грамматических средств — они, конечно, немножко различаются в разных языках.

И вот в романских языках, в латыни и её наследниках — принято использовать очень богатую и пышную систему глагольных суффиксов и окончаний, что создаёт обилие морфологически различных форм глаголов на все случаи, времена, лица, числа, залоги, аспекты, и т. д.

А в германских, особенно в английском, как в наиболее сдвинувшемся в «аналитичность» языке — те же смыслы принято выражать, всё больше, сочетаниями разных глаголов, со служебными have, be, will, shall, при том, что набор самих по себе глагольных форм — крайне «скудный».

И многие недоразумения в английской грамматике, как мне видится, происходят от того, что на заре её становления все тогдашние лингвисты были, конечно, латинисты — и в латыни видели высшее совершенство.

А потому и свой язык, препарируя, пытались «подтянуть» к латыни, Можно сказать, натянуть британского львёнка на имперского орла-аквилу.

И вот им сделалось обидно: в латыни такое пышноцветие глагольных форм, а у нас — раз два и обчёлся. А давайте-ка, решили они, найдём у нас подобия. Вот, скажем, в латыни есть плюсквамперфект — ну и наша конструкция с had done – примерно то же самое. Так давайте обзовём это Past Perfect, назначим особым «временем» (ну хорошо, введём особую категорию, tense) - и пусть все обзавидуются, какая у нас «бахгатая» грамматика!

Нет, на самом деле, вся эта терминология, все эти tenses – возможно, имеют смысл для академических дискуссий о сравнительной лингвистике.

Возможно.

Но вот когда их впихивают в головёнки школьникам — это выглядит довольно дико.

Примерно так же, как если б английскую фонетику преподавали следующим образом:

«Твоя ошибка, Манечка, в том, что ты пытаешься произнести английское слово we всецело в лабиопалатальной позиции, тогда как начинаться оно должно как лабиовелярный аппроксимант, и только потом смещаться к лабиопалатальному аппроксиманту. Запомни это».

Да, в принципе — верно.

Русские (и украинцы, и немцы) — действительно норовят произнести we не как «уи», а вот… в лабиопалатальной, «передней» позиции, со слишком мягким «и».

Но вот грузить студентов подобной терминологией — возможно, не всегда хорошая идея.

Есть и другой не очень хороший эффект от этих «транслингвальных» уподоблений, когда грамматику одного языка пытаются подтянуть под другой.

Вот на академическом уровне — можно говорить, что если в латыни существуют специфические формы перфектов и имперфектов, то в русском — совершенный и несовершенный виды глаголов, а в английском — тоже есть tenses группы Perfect.

Но если эти базары подслушивает студент — он может укорениться в мысли, что «ихнее Презент Пёрфект — это примерно то же, что наши совершенные глаголы: «сделать», «пойти», «выиграть», и т.п».

Я встречал такую мысль даже у будто бы толковых преподов, которые сами-то спикают на инглише весьма недурно.

Но им — просто в голову не может прийти, насколько превратно их могут понять.

И вот студент начинает выдавать что-то вроде: Yesterday I have come here and then I have done my job – что для англофона абсолютная дичь (в некоторых кокниобразных говорах ещё могут сказать I done it вместо I did it, но в этих диалектах просто done и выражает прошедшее время, а не только причастие, и для «просвещённых» англичан это звучит примерно как «Я ложил» в русском, но I have done it yesterday – нет, так, наверное, и ни в каком ирландском пабе не говорят).

А русский студент — просто «калькирует» наш совершенный вид («пришёл», «сделал») в английский т. н. Present Perfect.

Поэтому, возможно, ему лучше и не знать этого названия, Present Perfect, а просто усвоить, что если у тебя имеется некое «достояние», от результата действия в прошлом, но тебе важно, что именно сейчас оно у тебя есть — то ты говоришь I have done, буквально «Я имею сделанным». И это — настоящее время, «имею».

Но сказать «Я имею сделанным вчера» - от этого у англофонов начинает ехать крыша: «Как это: «имею» - и «вчера»? Так ты сейчас имеешь — или вчера имел?»

Происходит этакое «мерцание времён». Английская глагольная грамматика — она очень «либеральна» во всех отношениях, но единственно за чем следит — так это чтобы времена согласовывались. Поэтому о прошедших событиях — только прошедшее время глаголов. Благо, прошедшее-то время — у английских глаголов есть.

Но о результатах прошлых событий на данный момент — да, тут говорят в настоящем времени: «Я имею».

Так — сохраняется некая логика, несмотря на всю простоту и вольность английской глагольной грамматики.

Но эти простоту, вольность и логику — можно запросто убить, если начать загружать студенческую голову какими-то высосанными из пальца (или чисто академическими) сущностями, которых на самом деле или вовсе нет в английской грамматике, или же их мудрёные имена едва ли важны для повседневного обихода.

Ну вот в русском мы как-то обходимся без того знания, что суффиксы «ыва/ива» в глаголах «образует имперфект» (а это так, исторически), и такое незнание — вовсе не мешает нам различать смыслы «говорил» и «говаривал», или «читал/читывал».

При этом, что забавно, смысл, который мы в русском передаём этими «неназываемыми имперфектами» — в английском передаётся как раз «перфектами».

То есть, «Никогда я не видывал таких чудес» в английском будет I have seen any such wonders (То есть, буквально, «Я не имею виденным таких чудес»)

Ну и конкретно про английскую глагольную грамматику — лучше считать, что она очень проста, что там очень мало собственно глагольных форм, а конкретные смыслы — выражаются при помощи сочетаний глаголов. Которые, конечно, могут считаться и «служебными», но на самом деле — сохраняют некоторый заряд своего изначального смысла. В том числе и will, и shall, которые помогают моделировать будущие события, хотя будущего времени в грамматическом смысле — в английском нет (на случай, если я забыл упомянуть сей факт). Но он, английский, прекрасно обходится и тем, что у него есть.

Ей-богу, в английском — очень обширная лексика, вобравшая в себя всё, что можно со всех сторон, в десятки культурных пластов, в английском вообще «крышесносная» система соответствия письма и чтения, где никто не может точно знать, как произносится слово, даже если угадал все буквы, и это — достаточные сложности, чтобы ещё и плести какие-то несуразные страшилки про английскую грамматику (тогда как она-то — простая и облегчённая донельзя).

ДРОВЯНОЙ ПЕРЕУЛОК. НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА.

ДРОВЯНОЙ ПЕРЕУЛОК. НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА.  ТЦК против активистов евромайдана. Или за что боролся...

ТЦК против активистов евромайдана. Или за что боролся...  "Летающие крепости" Владимира Петлякова

"Летающие крепости" Владимира Петлякова  В этот день Джугашвили (Сталин) организовал ограбление банка в Тифлисе. Как это

В этот день Джугашвили (Сталин) организовал ограбление банка в Тифлисе. Как это  Фестиваль джаза в Москве

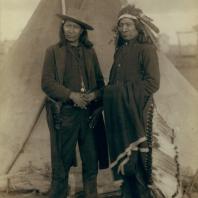

Фестиваль джаза в Москве  Дикий, дикий запад

Дикий, дикий запад  45 минут до несуществующего конца света

45 минут до несуществующего конца света  Картинки 13 июля 2025 года

Картинки 13 июля 2025 года