О лице реальности

tbv — 18.10.2011

Прочитал статью в википедии, которая просто перевернула мои

представления о жизни. Статья о film noir, но неважно о чем. Пишут

вот:

tbv — 18.10.2011

Прочитал статью в википедии, которая просто перевернула мои

представления о жизни. Статья о film noir, но неважно о чем. Пишут

вот:«Нуар - направление в американском кинематографе 1940-х - начала 1950-х годов, которое запечатлело атмосферу пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма, свойственную для американского общества во время Второй мировой войны и в первые годы холодной войны. Стиль приобрел популярность в американском кино в середине 40-х годов.

Конвейерное производство нуаров начинается в 1944 году. Новая стилистика соответствовала настроениям времени: конец войны и возвращение солдат с фронта заставили американцев посмотреть в лицо реальности».

Ну и куча участников, от Хичкока до Фолкнера и Хемингуэя. Ну и ладно бы. Укоренился жанр и укоренился. Но вот они ДАЛЬШЕ ПИШУТ:

«С восстановлением послевоенной экономики к американцам начинает возвращаться уверенность в светлом будущем. По мере роста оптимистических настроений нуары вытесняются на обочину кинопроизводства. После 1955 года интерес к нуару в Голливуде и других странах сходит на нет; в бокс-офисе его вытесняют такие жанры, как пеплум, романтическая комедия и мюзикл».

Это что же за фигня получается? Ну вот родился ты, как Хичкок, прирожденным мастером ужасов. Все твое искусство в этом заключилось, ничего другого ты делать не умеешь. Но великий режиссер - или великий автор.

И ЧТО?? Что тебе делать после 1955 года, когда у американцев произошел «рост оптимистических настроений»?? Снимать пеплумы, мюзиклы и романтические комедии??? Сорок лет позора - и ты на пенсии? Жанр восстановился только через этот промежуток времени: «Мода на нуар возвращается в 1990-е годы».

Что это за идиотизм, скажите мне? А если американцы умственно ослабнут лет так на тридцать (как вот сейчас приключилось), это что же, на этот период надо закрывать мировую философию? А если они оглохнут к поэзии (они правда никогда ее не слышали, не было такого периода) - то и ее тоже?

Я привык считать, что история - это и есть высший суд, а еще выше суд современности. Что «сейчас» не нужно - значит вообще не нужно. Потому что о чем-то же мы думали, «когда к этому пришли». Мне тут столько раз в журнале писали - с самым детским простодушным видом: СЕЙЧАС ЭТО ЛЮДЯМ НЕ НУЖНО - что я и сам поверил, что то что СЕЙЧАС не нужно, ВООБЩЕ не нужно.

А оказалось, вон оно как. От такой идиотски и кретинически случайной вещи, как оптимизм американцев или их «желание смотреть в лицо реальности», зависит такая по-настоящему важная вещь, как искусство. Вообразим себе Хичкока, родившегося на 30 лет позже - все его лучшие творческие годы как раз и придутся на американскую «уверенность в светлом будущем», «рост оптимистических настроений» и «нежелание смотреть в лицо реальности». И в результате система его съест, как ест она сейчас философов и поэтов.

Короче, дурь это несусветная, дорогие товарищи. От такой случайной бредятины - как общественные настроения - не может зависеть такая вещь, как искусство. Пушкина на руках носили с 1820 по 1826, потом его пинали ногами с 1826 по 1880-й (умер он в 1837-м, если кто не знает, но на его репутации это не сказалось ни в ту, ни в другую сторону), а потом снова носили на руках с 1880-го по 1990-й примерно, после чего полностью забыли - и может быть, когда-то еще вспомнят. Но хрен с ним с посмертным признанием, это абсолютная чушь. Это проблемы общества, а не Пушкина.

Мы говорим о прижизненной оценке, и она у Пушкина (и у всех других русских поэтов с 1820 по 1917) была на удивление ровной и стабильной. Вне зависимости от общественных настроений. Одна строчка - десять рублей. Для сравнения: ГОДОВОЙ заработок рабочего (обычно без выходных и при 15-часовом рабочем дне) в 1840 году составлял 5-7 рублей. Ну десять. Ну то есть ОДНА строчка была эквивалентна ГОДУ тяжелой работы, от зари до зари. Вот это правильная, разумная и справедливая оплата поэтического труда.

|

|

</> |

Амфитеатр в ЖК «Ягода. Новый город»: пространство для жизни и творчества

Амфитеатр в ЖК «Ягода. Новый город»: пространство для жизни и творчества  Не юмор. Новости с другой стороны лужи.

Не юмор. Новости с другой стороны лужи.  Обновка в гараже

Обновка в гараже  Донесите до мигрантолюба Путина эту элементарную бухгалтерию

Донесите до мигрантолюба Путина эту элементарную бухгалтерию  Оставит ли Трамп Европу один на один с Путиным?

Оставит ли Трамп Европу один на один с Путиным?  Вилла д’Эсте

Вилла д’Эсте  3-я береговая батарея

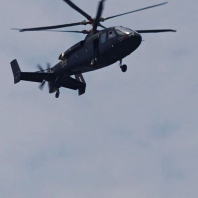

3-я береговая батарея  Новый китайский вертолет

Новый китайский вертолет